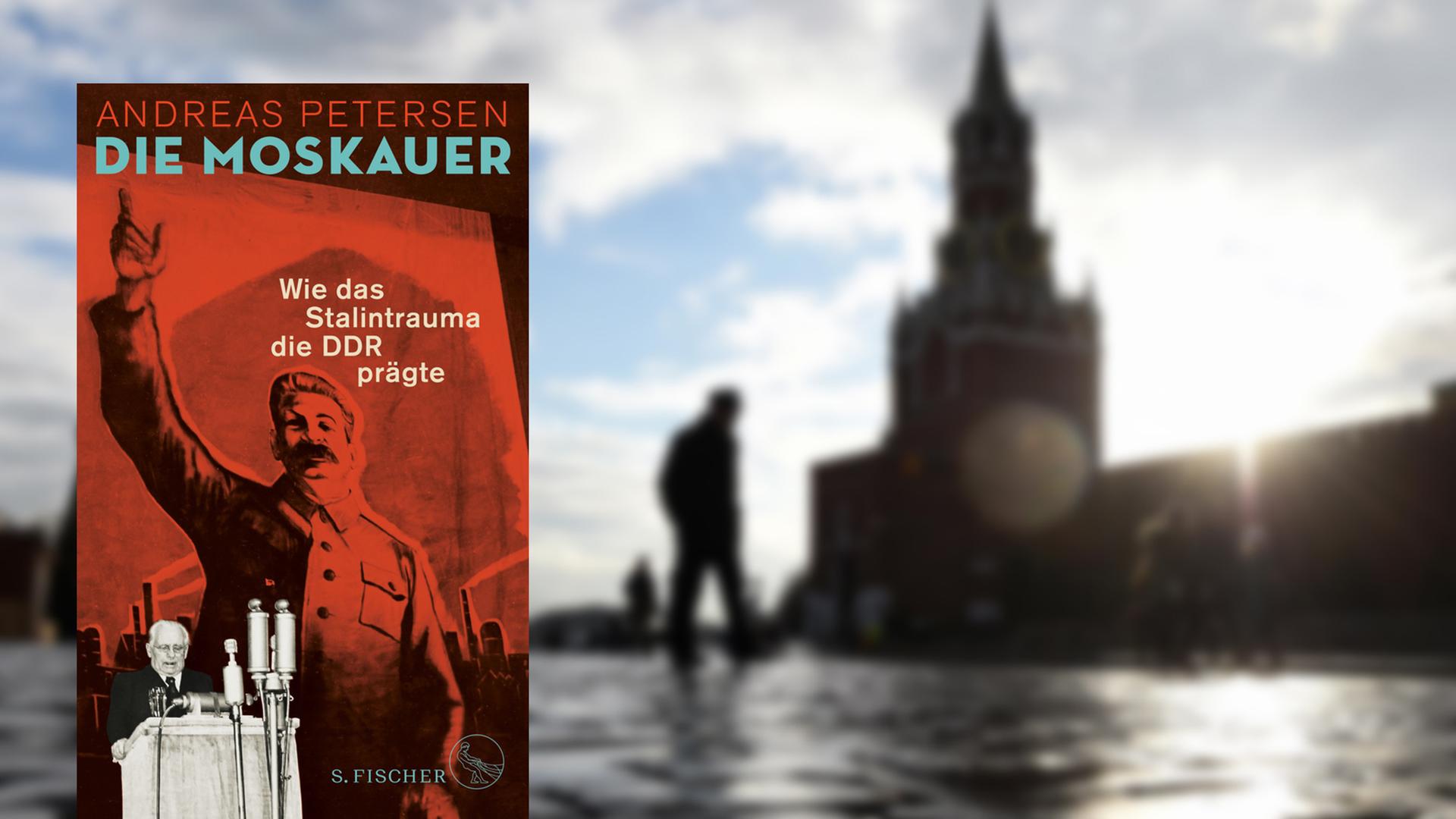

Andreas Petersen: Die Moskauer. Wie das Stalintrauma die DDR prägte

S. Fischer, Frankfurt/Main 2019

368 Seiten, 24 Euro

Eine Atmosphäre aus Angst und Verleumdung

05:52 Minuten

Der Stalinismus als Prä-DDR-Trauma: Im Mittelpunkt von Andreas Petersens psychogrammartiger Studie stehen "Die Moskauer" - Politiker wie Walter Ulbricht, die den Stalinismus überlebten und in der DDR eine ähnliche Verratsdiktatur errichteten.

Während über Post-DDR-Trauma und den Migrationshintergrund von Ostdeutschen diskutiert wird, erzählt der Historiker Andreas Petersen die Geschichte andersherum: Seine Studie "Die Moskauer" untersucht den Stalinismus als Prä-DDR-Trauma und die politischen Remigranten aus der Sowjetunion als gebrochene Hardliner, die das sozialistische Deutschland aufbauen, den erlebten Terror stets im Hinterkopf.

Petersens "Moskauer" sind Opfer und Täter zugleich: Als führende KPD-Funktionäre können sie sich 1933 in die Sowjetunion retten, wo sie nominell den Widerstand lenken und Pläne für ein neues Deutschland nach der Befreiung entwerfen sollen. Tatsächlich geraten sie in die Terrorwellen der Säuberungen, denunzieren und werden denunziert – aus verdienten Kämpfern der Bewegung wie Hermann Remmele werden über Nacht trotzkistisch-faschistische Spione, die nach Sibirien deportiert oder gleich in Moskau erschossen werden. Andere, wie Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck, sind der Geheimpolizei NKWD und den eigenen deutschen Genossen immer einen Schritt voraus. Sie retten durch strategischen Verrat die eigene Macht und das eigene Leben.

Porträt einer Verratsdiktatur

Petersen schildert die Atmosphäre aus Angst, Verleugnung und Verleumdung auf Grundlage der bekannten Klassiker der Stalinismusliteratur, greift aber auch auf private Korrespondenzen und Aufzeichnungen der Opfer und Hinterbliebenen zurück: in Briefen und Telegrammen suchen sie oft gerade bei jenen Hilfe, die sie verraten. Nach Kriegsende, so Petersen, wird nach Vorbild dieser Verratsdiktatur in der Sowjetischen Besatzungszone von den "Moskauern" die DDR aufgebaut. Antifaschistische Mythen sollen den Staat rechtfertigen, während reale Antifaschisten aus den Konzentrationslagern, dem Spanienkrieg und der Sozialdemokratie ausgeschaltet werden. Die Überlebenden des Terrors derweil schweigen – weil sie selbst schuldig geworden sind, oder an die Schuld der Opfer oder wenigstens die Unschuld der Täter glauben müssen.

Petersen bemüht Begriffe wie Schweigen, Trauma und Schizophrenie, aber ihm gelingt kein rundes Psychogramm, trotz Zitaten von Foucault, Arendt undCarolin Emcke – oder von Ex-Kommunisten wie Herbert Wehner, Arthur Koestler und Wolfgang Leonhard. Mit deren Konversionszeugnissen geht er oft bemerkswert unkritisch um. Dabei schrieben selbst diese Renegaten mit weniger Furor als der Historiker, der polemisch fünfzig Jahre alte Diskussionen zum Wesen von Marxismus und Leninismus noch einmal führt. Fast peinlich sind die Überlegungen zur Verwandschaft von Stalinismus und Hitlerfaschismus – dass einer von Stalins vielen Titeln "wodsch" ist, was sich auch mit Führer übersetzen lässt, gibt ähnlich viel Einblick in die beiden Gewaltsysteme wie die Tatsache, dass sowohl Moskwa als auch Spree Flüsse sind.

Die Toten von Moskau

In den stärksten Stellen hingegen betreibt Petersen simple Erinnerungsarbeit und konzentriert sich auf die Toten von Moskau. Doch so zentral ihr Leiden und ihr Tod in seinem Buch sind, so bedeutungslos oder sogar abstoßend sind für ihn ihre Ideale. Damit fasst er sie nie als ganze Menschen. Die toten Kommunisten dialektisch wenigstens im Tod als Kommunisten anerkennen, das kann Petersen nicht.