Porträt einer Künstlerin als junge Frau

Die Erzählerin in Andrea Scrimas Roman "Wie viele Tage" pendelt zwischen Berlin und New York. Die Kapitel des Buchs tragen Straßennamen beider Städte. Auch sie selbst lebe an beiden Orten, sagt die amerikanische Autorin. In ihrer Heimat fühle sie sich aber inzwischen "wie ein Alien".

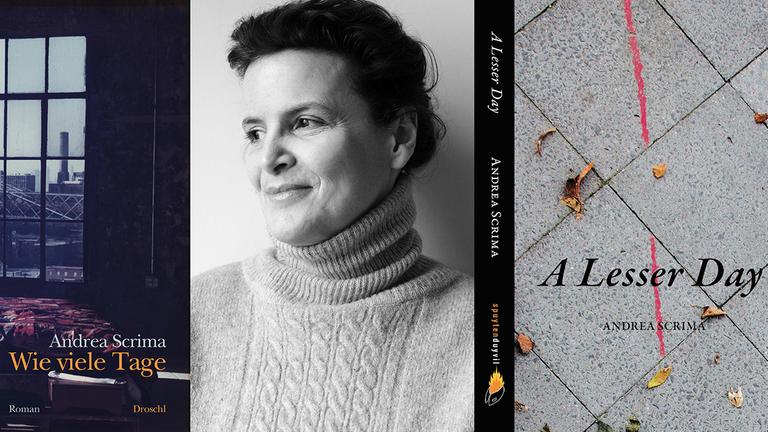

Joachim Scholl: Andrea Scrima kennt man in der Welt der Kunst seit Jahrzehnten. Ihre Arbeiten waren in vielen Museen in Deutschland und in den USA zu sehen, sie wurde mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Jetzt begegnet sie uns erstmals als Schriftstellerin mit ihrem ersten Roman, der 2010 auf Englisch in den USA erschien. Jetzt gibt es eine deutsche Übersetzung unter dem Titel "Wie viele Tage". Andrea Scrima ist bei uns im Studio. Willkommen!

Andrea Scrima: Guten Morgen, Herr Scholl, vielen Dank für die Einladung!

Die Künstlerin Andrea Scrima mit ihrem Roman "Wie viele Tage", der auf Deutsch und Englisch erschienen ist. © Alyssa DeLuccia

Scholl: Sie sind Anfang der 1960er-Jahre geboren. Sie waren also gar nicht mehr jung, als dieser Roman in den USA erschien. Hat die Schriftstellerin in der Künstlerin Andrea Scrima so lange geschlummert, oder war sie schon immer da?

Scrima: Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist diese Frage zentral in meinem Leben, muss ich sagen. Die letzten zehn Jahre meiner künstlerischen Tätigkeit habe ich mit großformatigen Textinstallationen verbracht, das heißt, ich habe Kurzgeschichten geschrieben und auf ganze Wände in großen Räumen angebracht, um den Besucher sagen wir mal zu choreografieren, die Bewegungen des Besuchers zu diktieren durch den Raum. Das war natürlich ein etwas teures Unterfangen, weil man diese Buchstaben irgendwie herstellen muss. Ich habe die Sachen lange per Hand gemalt, und das war etwas – das erwies sich nicht als längerfristige Strategie, sagen wir mal so. Aber ich glaube, dass dieser Wunsch schon lange da war, herauszufinden, ob mein Schreiben auch im literarischen Kontext bestehen kann.

Mit 23 von New York nach Berlin

Scholl: Ihr persönliches Leben hat viel mit diesem Buch zu tun. Erzählen Sie uns ein wenig von sich, Frau Scrima. Sie sind in New York City zur Welt gekommen, mit 24 nach Berlin gezogen. Seitdem leben Sie hier. Was hat Sie überhaupt nach Deutschland verschlagen?

Scrima: Ich war sogar noch 23. Ich wollte weg, wie alle jungen Menschen gern wegwollen – also auch, wenn man aus New York kommt, will man weg. Berlin war natürlich, es war eine düstere Zeit Anfang der 80er-Jahre mit Mauer und so weiter, und so fort, aber das hat mich angezogen anscheinend. Ich habe ein Stipendium von der Hochschule der Künste erhalten, um mein Kunststudium fortzusetzen in Berlin, und das war am Ende das Ausschlaggebende.

Scholl: An einer Stelle im Buch fällt Ihr Familienname, als die Erzählerin nämlich von ihrem Vater spricht, der auch ein Künstler werden wollte, vom Versicherungskaufmann. War das tatsächlich so? Hat Ihr Vater das probiert?

Scrima: Ich sage das mal so: Einige Sachen im Buch sind autobiografisch, aber sehr viel eben nicht. Ich habe verschiedene Erinnerungen als Ausgangsposition angenommen, und die Form ist eigentlich Autofiktion. Aber ja, an dieser Stelle wollte mein Vater gern genannt werden.

Mal Kreuzbergerin, mal Schönebergerin

Scholl: Der Name Scrima, der musste da fallen. Man kann sich etliches aus Ihrer Biografie erschließen. Jetzt mit Ihrem Buch, es ist eine Art Porträt einer Künstlerin als junger Frau. Die Erzählerin pendelt zwischen Berlin und New York. Wir erleben sie vor allem in Wohnungen. Die Kapitel sind auch immer mit den Straßennamen, wo diese Wohnungen liegen, verknüpft. Hier in Berlin ist es die Eisenbahnstraße und die Fidicinstraße. Sie sind also eine Kreuzbergerin gewesen.

Scrima: Richtig. Auch mal Schönebergerin.

Scholl: Und die New Yorker Straßen, die kann man natürlich als Deutscher nicht so schnell identifizieren. Wo sind die in New York?

Scrima: Ninth Street ist im East Village, Alphabet-City, also Avenue B, Ninth Street, 80er-Jahre. Es war eine ganz andere Zeit natürlich, so Prä-Gentrifizierung sollte man dazu sagen. Ebenso mit Bedford Avenue in Brooklyn, Kent Avenue in Brooklyn, das sind Zeitetappen, die vor der großen Welle beschrieben werden.

Erzählt wird eher von Dingen als von Ereignissen

Scholl: Die Wohnungen spielen eine ganz wichtige Rolle, weil in ihnen wohnt die Erzählerin mit vielen Menschen zusammen. Außerhalb dieser Wohnungen erfährt man nicht viel. Ich hab lange überlegt, wie man Ihr Buch charakterisieren könnte, Frau Scrima. Es ist in so einer ganz ruhigen, poetischen Sprache gehalten. Erzählt wird eher von Dingen als von größeren Ereignissen oder Erlebnissen. Wie würden Sie selbst einem interessierten Leser, der sagt, was haben Sie denn da so geschrieben, Frau Scrima, Ihr Buch beschreiben?

Scrima: Ich denke, es geht eigentlich in erster Linie darum, zu untersuchen, wie das Gedächtnis funktioniert. Ich habe dieses Buch in den ersten anderthalb Jahren nach der Geburt meines Kindes geschrieben, während ich ihn gestillt habe. Und diese ganze Erfahrung, ein Kind zu gebären, überhaupt mit dieser neuen Realität konfrontiert worden zu sein, hat sehr viele Erinnerungen freigesetzt. Das Konzept eigentlich hinter dieser Struktur des Buches hat sehr viel mit einer Metaphysik des Ortes zu tun. Inwiefern sind unsere zeitlichen Erinnerungen an räumliche Ordnungen gebunden? Und ich denke, wenn man das Wort "Ort" erst mal hervorhebt, hat man schon einen Eingang in das Buch.

Die Ich-Erzählerin schneidet Zeitungsartikel aus

Scholl: Sie haben bewusst verzichtet auf Zeitgeschehen, reale Ereignisse. Man weiß im Grunde auch gar nicht, wann genau sich alles abspielt. Man muss immer ein bisschen selbst rechnen, um sich das zu erschließen. Es ist auch nicht wichtig. Mit welcher Absicht aber haben Sie auch diesen Text so ganz rausgehalten aus jedem historischen, zeitlichen Kontext.

Scrima: Herr Scholl, das stimmt nicht ganz.

Scholl: Hab ich doch nicht so sorgfältig gelesen? Gut, sagen Sie es!

Scrima: Die Künstlerin, die Ich-Erzählerin sitzt am Tisch, und sie schneidet ständig Zeitungsartikel aus.

Scholl: Stimmt! Die Kunst, da kommen die Kriege, da kommt die Gewalt rein. Ach, Pardon!

Scrima: Da kommen die Kriege im ehemaligen Jugoslawien vor, die Flucht der Bosnier, da kommt die Belagerung Sarajewos vor. Da kommt auch natürlich der Fall der Mauer, die Währungsunion, das Wochenende der Währungsunion und so weiter. Aber das ist bewusst, wie Sie richtig bemerkt haben, das ist wirklich bewusst im Hintergrund gehalten.

Scholl: Auf der anderen Seite sind eben die Beschreibungen von den Wohnungen, von den Gegenständen, von den Interieurs ungeheuer detailreich. Ich habe mir ganz viele Passagen angestrichen, weil das wirkt überhaupt nicht erfunden, sondern wie als ob jemand mit einem Fotoapparat das festhält und dann 20 Jahre später wieder hervorholt und dann beschreibt. Ich habe mir gesagt, diese Frau muss entweder ein Elefantengedächtnis haben oder alles aufzeichnen, was sie sieht.

Scrima: Ich habe eigentlich eher Sorgen um mein Gedächtnis, muss ich ehrlich sagen. Wie wir alle feststellen, vergessen wir eine ganze Menge. Aber da ich so lange als Künstlerin gearbeitet habe, glaube ich, ist mein Zugang zum Visuellen sehr stark ausgeprägt. Und ich versuche diesen Zugang als literarisches Mittel zu benutzen, um den Leser gewissermaßen an einer intimen Stelle auch zu treffen. Man hat schon diese Reflexe von dem Weinglas auf dem Tisch gesehen. Und so versuche ich einfach, in diese intime Welt des Lesers zu gelangen, weil es sind letzten Endes die inneren Bilder des Lesers selbst, die für ihn oder sie viel lebendiger sind als meine Bilder. Das ist eigentlich mein Anliegen.

Intensive Sprache

Scholl: Sie haben dafür, wie ich finde, eine ganz intensive Sprache gefunden. Ich lese mal einen Satz vor, es ist mein Lieblingssatz. Er hat mit Weingläsern nichts zu tun, aber mit einem Hund. Da erklärt die Erzählerin, dass ihr Hund davongelaufen ist. Sie sucht ihn, findet ihn nicht, kommt dann mit einem anderen, der ihr zuläuft, wieder nach Hause. Und dann heißt es, Zitat: "Und so waren wir heimgekehrt mit einem Hund, einem nassen, hungrigen kleinen Hund, der mit einem tiefen, erschöpften Seufzer in meinen Armen zusammenbrach, als ich sein klatschnasses Fell mit dem Handtuch trocknete." Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich mit jedem Jahr sentimentaler werde, aber ich habe so entzückt und tief geseufzt, als ich diesen Satz sah, diesen wunderschönen Satz. Ich habe mich gefragt, wie haben Sie diese Sprache gefunden?

Scrima: Das kann ich nicht beantworten. Man schreibt nicht mit einer Schreibstrategie im Hinterkopf. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass man versucht, einem den Zugang zu sich selbst möglichst intensiv zu ermöglichen. Und ich kann das selbst nicht unbedingt sagen, wie ich das gemacht habe. Das ist für jeden anders. Für jedes Buch ist es anders. Ich arbeite noch an einem Roman, der mir das Leben sehr schwer macht.

Scholl: Sprachlich kann ich mir das nicht vorstellen bei Ihnen, Frau Scrima. Vorhin sagten Sie kurz, dass Sie das Buch geschrieben haben, als Sie Ihr Baby gerade hatten. An einer Stelle, glaube ich, zieht das Baby unterm Tisch den Stecker aus dem Computer, und dann schreibt sie "Alles ist verloren". Da dachte ich, ist das hoffentlich erfunden, oder war das so?

Scrima: Das ist sozusagen die Metapher für die Mutterschaft in den ersten paar Jahren. Wie das Kind einem immer einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist in erster Linie auch als Metapher zu verstehen.

Wie ein Alien in Amerika

Scholl: Wie gegenwärtig Sie als Zeitgenossin sind, Frau Scrima, zeigt jetzt ein Essay, den Sie gerade online in der Zeitschrift "The Millions" veröffentlicht haben, über das Narrativ der deutsch-amerikanischen Identität. So richtig vertiefen können wir das leider jetzt nicht, aber in diesen Zeiten muss man einfach, glaube ich, wenn man eine amerikanische Schriftstellerin hat, die auch diesen Vergleich zieht, kann man sie nicht ziehen lassen, ohne sie danach zu fragen. Sie leiden vermutlich auch an der gegenwärtigen auch US-amerikanischen Politik. Worum geht es Ihnen denn in diesem Text?

Scrima: Ich hab ein Jahr lang an diesem Text gearbeitet, und ich muss dazu sagen, ich lebe bereits über die Hälfte meines Lebens in Berlin, und immer, wenn ich zurückfahre, komme ich mir vor wie ein Alien. Eigentlich gab es eine ganze Passage aus "Star Trek", "Raumschiff Enterprise" heißt das, glaube ich, auf Deutsch, wo ich versuche, das als Metapher für meine Empfindungen zu verwenden. Das habe ich am Ende gestrichen, weil der Essay viel zu lang war. Aber es geht wirklich um diese Befremdung. Etwas, was einem sehr intim gewesen ist, mit anderen Augen zu sehen und mit kritischeren Augen zu sehen und in der Hoffnung, dass man die eigenen Landsleute damit auch irgendwie erreichen kann. Das sind Bereiche, die sehr schwer zu beschreiben sind, finde ich.

Scholl: Vielen Dank, Andrea Scrima, für dieses Gespräch! Schön, dass Sie bei uns waren!

Scrima: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, Herr Scholl!

Scholl: Und alles Gute natürlich auch für Ihren Roman "Wie viele Tage", jetzt im Droschl Literaturverlag erschienen in Übersetzung von Barbara Jung. 192 Seiten kosten 23 Euro.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.