Parade der Persönlichkeitsstörungen

05:30 Minuten

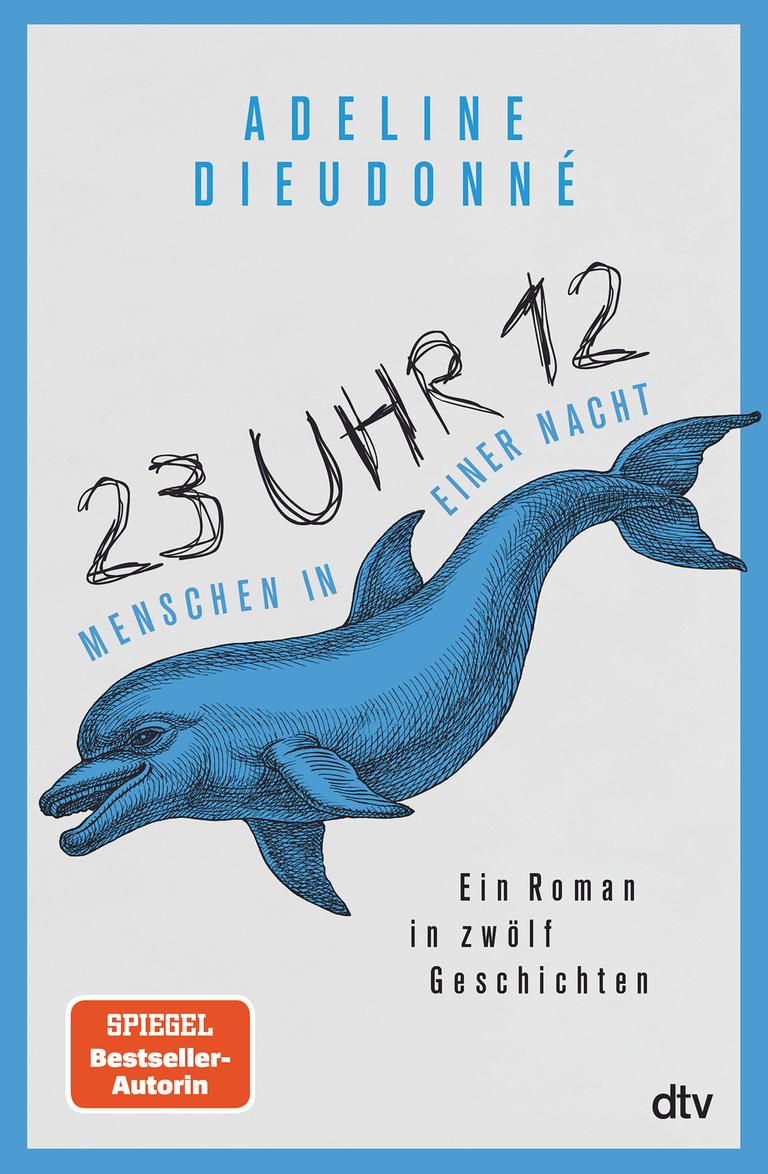

Adeline Dieudonné

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

23 Uhr 12 - Menschen in einer Nachtdtv, München 2022176 Seiten

18,00 Euro

Die belgische Bestsellerautorin Adeline Dieudonné erzählt von 13 dubiosen Gestalten, deren Wege sich auf einer Autobahnraststätte kreuzen. Ein abgründiges Buch über toxische Beziehungen und eruptive Befreiungsschläge. Aber kein Lesevergnügen.

Adeline Dieudonné kann Romananfänge. „Bei uns zu Hause gab es vier Schlafzimmer. Meines. Das meines Bruders Gilles. Das meiner Eltern. Und das der Kadaver.“ So fesselnd beginnt ihr vielfach verkaufter (300.000 Exemplare), vielfach ausgezeichneter (14 Preise) und vielfach übersetzter (20 Sprachen) Debütroman „Das wirkliche Leben“.

Ähnlich vielversprechend klingt der Einstieg in den zweiten Roman der 1982 in Brüssel geborenen Autorin: „23 UHR 12. Eine Autobahntankstelle in einer Sommernacht.Wenn man das Pferd mitrechnet, die Leiche aber nicht, sind zu diesem Zeitpunkt dreizehn Personen vor Ort.“ Doch man muss es leider so deutlich sagen: Was darauf folgt, ist verschwendete Lebenszeit.

Männer als pandaförmige Chauvinisten

Reisende im Zwangspausenstress, miefige Pissoirs, Gezeter über die Spritpreise und Kindergeschrei, auf der Parkbank ein Rest von Fischstäbchen in Remouladenpampe. Schon immer menschelte es an der Zapfsäule. Aber die Gestalten, die in einer Sommernacht auf dieser Autobahnraststätte aufeinandertreffen, sind schlimmer. Viel schlimmer.

Die Männer pathologisiert Dieudonné in besonderem Maße. Sie werden als schweinestreichelnde Metzger, pandaförmige Chauvinisten, besessene Pferdefleger oder triebgesteuerte Pick-Up-Artists vorgeführt. Meistens strunzdumm, immer verantwortlich für das Unglück der Frauen.

Die Frauen wiederum lassen das nicht auf sich sitzen – und revanchieren sich mit Promiskuität und Brachialgewalt.

Chelly zum Beispiel. Sie ist Pole-Dance-Trainerin, Influencerin, ein Klischee auf zwei Beinen. Ihre Community (43.700 Folllower auf Instagram) versorgt sie mit Fotos von Vitality-Säften und ihrem durchtrainierten Körper. Sie sehnt sich nach einem echten Kerl, der die Muskeln am rechten Fleck hat, und beim Survival of the Fittest auf der Gewinnerseite steht. Aber zu Hause lungert ein Jammerlappen mit einer Packung Chips auf dem Sofa, der sich täglich bei ihr wegen seines miesen Chefs ausheult.

Schnitt durch die Gurgel

Weil Chelly den Beta-Mann nicht länger erträgt, wirft sie kurzerhand ein Küchenmesser nach ihm. Verletzt ihn an der Brust, um seine animalische Seite zu wecken. „Sie hatte den Kampf zwischen MacGyver und Mister Pickles-Chips eingeläutet. Blieb abzuwarten, wer gewinnen würde.“ Weil Mister Pickles-Chips gewinnt, schneidet sie ihm die Gurgel durch.

Das Schlimmste, das literarischen Charakteren passieren kann, ist ein Autor, der sie der Lächerlichkeit preisgibt. Karikaturen sind nur sinnvoll, wenn sie eine tiefere Wahrheit zu erkennen geben, statt Stereotype zu reproduzieren. Wenn sie gesellschaftliche Misstände kritisieren, statt die Geschwächten bloßzustellen, wie in einer Parade der Persönlichkeitsstörungen.

Genau das macht Dieudonné aber mit fast allen Romanfiguren. Wobei fraglich ist, ob wir es tatsächlich, wie der Untertitel verspricht, mit einem Roman „in zwölf Geschichten“ zu tun haben oder einfach nur mit einem Dutzend mehrheitlich misslungenen Kurzgeschichten, die nachträglich zusammengeschustert wurden.

Zappenduster und gnadenlos pessimistisch

Gerade in der deutschen Übersetzung wird man das Gefühl eines Etikettenschwindels nicht los. Das Original heißt „Kérozène“, wie das Petroleum, mit dem sich jemand im Buch übergießt. Außerdem wurde der Text stillschweigend umgearbeitet. Die Reihenfolge der Kapitel wurde geändert, zwei Kapitel offenbar gekürzt zusammengelegt, eine Figur (Gigi, eine Prostituierte) ganz gestrichen. Die Gründe dafür liegen im Dunkeln, im Buch findet sich kein Hinweis.

Es bleibt zu hoffen, dass der massive Eingriff mit dem französischen Verlag und der Autorin abgesprochen war. Und es bleibt die Frage, was dieses Buch eigentlich sein will: eine voyeuristische Feier des Abartigen? Ein Schulterklopfer für blutdurstige Misanthropen?

Adeline Dieudonné hat jedenfalls eine zappendustere, gnadenlos pessimistische Welt ersponnen, in der niemand und nichts mehr hilft.