Literaturnobelpreisträger bald wieder auf Deutsch

Sein Roman "Paradise" zeigt: Abdulrazak Gurnah wurde der Literaturnobelpreis zu Recht verliehen. Trotzdem ist er hierzulande nahezu unbekannt. Deutsche Übersetzungen seiner Romane sind nur antiquarisch zu erhalten. Das soll sich nun ändern.

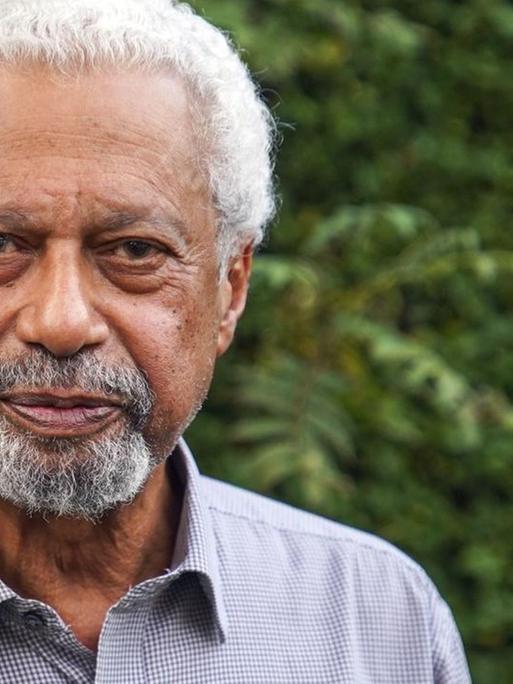

Zwei Wochen sind vergangen, seit die Schwedische Akademie bekanntgab: der Literatur-Nobelpreisträger 2021 heißt Abdulrazak Gurnah, 1948 geboren im ostafrikanischen Sansibar. Gurnah werde geehrt für "sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Flüchtlingsschicksals in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten", begründete die Jury ihre Entscheidung. Das klang deutlich nach einer eher politisch denn nach einer literaturästhetisch motivierten Auszeichnung.

Hierzulande ist Gurnah wenig bekannt. Er hat keine hohen Auflagen gehabt. Die Rechte an seinen Werken liegen bei keinem einzigen deutschen Verlag. Es gab daher am Donnerstag vorvergangener Woche nur noch antiquarische Ausgaben, die schnell ausverkauft waren. Elektronische Ausgaben gibt es auf Englisch, nicht auf Deutsch.

Ironisch, britisch, nicht moralisierend

Beeindruckend ist der Roman "Paradise", 1996 unter dem Titel "Das verlorenes Paradies" bei Krüger und später im Taschenbuch bei Fischer Frankfurt erschienen. Die Lektüre ist eine große Überraschung, denn: Was wir hier lesen, kommt ironisch, britisch, überhaupt nicht moralisierend daher, ist also keineswegs so "woke", wie es die Jury-Begründung vermuten ließ.

"Paradise" spielt Ende des 19. Jahrhunderts im deutsch-britisch kolonisierten Sansibar und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen – Yussuf – der unter ärmlichen Bedingungen in einem kleinen Kaff aufwächst, wo sein Vater ein ebenfalls sehr kleines Hotel betreibt. Die Geschäfte laufen schlecht, permanent hat Yussuf Hunger und bekommt dann beispielsweise von seiner Mutter gesagt, er sollte halt die Holzwürmer essen, die im Gebälk ihres Hauses nagen. Das klingt böse und ist zugleich noch einer der harmloseren Scherze in diesem Buch.

Yussuf, benannt nach dem gleichnamigen Koran-Propheten – in der Bibel kennen wir ihn als träumenden "Josef" –, widerfährt ein furchtbares Unglück. Weil die Schuldenlast für seinen Vater unerträglich wird, gibt er Yussuf einfach fort. Der Junge muss bei einem reichen, arabischen Gläubiger schuften – und lernt dort nicht nur einen neuen Freund kennen, sondern auch en passant, dass die Welt um ihn herum im Wandel und dass das Paradies – da sind wir beim Titel des Romans –, dass dieses Paradies sehr fern ist.

Jahrhundertelang hatte eine arabisch-muslimische Schicht die Macht in Sansibar, die nun aber zugunsten europäischer Kolonisten schwindet, worunter auch der neue Herr dieses kleinen Yussufs leidet. Schnell wird klar: Egal, woher wir kommen, egal, wie wir ausschauen, so haben wir doch ähnliche Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche, die sich ebenfalls meistens nicht erfüllen, womit wir irgendwie klarkommen müssen.

Alle Bevölkerungsgruppen sind rassistisch

Das klingt erdenschwer und doch steckt Lebensfreude im Buch – wie beispielsweise auf Seite 122 nach einem Gespräch über die deutschen Kolonialherren, wenn ein arabischer Handelsreisender sagt: "Was soll dieses trübsinnige Gerede. Was ist denn so wundervoll an dem Leben, das wir führen? Haben wir nicht genug, das auf uns lastet, auch ohne solche schrecklichen Vorhersagen? Alles liegt in Gottes Hand und so soll es auch bleiben. Vielleicht ändern sich die Dinge, aber nach wie vor wird die Sonne im Osten aufgehen und im Westen untergehen. Schluss mit diesem verdrießlichen Geschwätz."

Permanent ziehen sich die Figuren in "Paradise" gegenseitig auf. So bekommt die Geschichte enormen Schwung. Gleichzeitig werden alle Bevölkerungsgruppen als Rassisten dargestellt, allen voran jene Araber, die das Land jahrhundertelang ausgeplündert haben – und die nun unter Druck geraten durch die europäischen Kolonisten.

Dann gibt es da noch die Inder: "’Traue nie einem Inder!’, stieß Mohammed Abdalla wütend hervor. ‚Der verkauft dir seine eigene Mutter, wenn es einen Gewinn abwirft. Seine Geldgier kennt keine Grenzen. Wenn du einen siehst, macht er einen schwachen und ängstlichen Eindruck, aber für Geld wird er überall hingehen und alles tun.’"

Das ist große Literatur, da "Paradise" nicht schuldzuweisend argumentiert. In der Figurenrede entlarvt sich jeder. Im Mittelteil dieses Romans zieht der reiche Kaufmann – übrigens ein Araber – mit Yussuf und anderen Expediteuren durchs Binnenland Sansibars, um Karawanenhandel zu treiben. Aufgrund der Gräueltaten und Absurditäten, die das Expeditionsteam dort erlebt, wurde "Paradise" hin und wieder verglichen mich Joseph Conrads "Herz der Finsternis".

Die Europäer sind die Wilden

Es gibt auf dieser Reise echte "Clash of Culture"-Begegnungen – nicht nur das Expeditionsteam ist divers zusammengewürfelt, sie treffen auch auf Einheimische, die sich mal mehr, mal weniger zivilisiert verhalten. Und: Sie erzählen einander Geschichten, darunter auch von den Russen, die als sehr, sehr unzivilisiert beschrieben werden, weil in Russland sogar die Kinder saufen würden. In Momenten wie diesen dreht Abdulrazak Gurnah sehr geschickt den fremd-rassistischen Blick auf eine andere Kultur. Für die hier dargestellten Afrikaner sind nämlich die Europäer die Wilden.

Auch die Deutschen werden als rotgesichtige Idioten mit Haaren in den Ohren beschrieben – und als erbarmungslose Pedanten. "Bewundernd sprach er von ihrer Strenge und Unerbittlichkeit. Jeder Verstoß wurde bestraft, wie sehr das Opfer auch um Gnade flehte oder sich zu bessern gelobte, erzählte er. ‚Wenn bei uns ein Schuldiger Reue zeigt, fällt es uns schwer, ihn zu bestrafen, vor allem wenn der Urteilsspruch hart ist. Leute kommen, lege ein gutes Wort für ihn ein und bitten für ihn, und wir alle haben Menschen, die uns nahestehen und jämmerlich wehklagen. Beim Deutschen ist es genau anders herum. Je härter die Strafe, desto unerbittlicher und unversöhnlicher ist er. Und die Bestrafung ist immer hart. Ich glaube, sie strafen gerne. Sobald der Deutsche das Urteil über dich gefällt hat, kannst du bitten und flehen, bis dir die Zunge anschwillt, er wird vor der stehen, mit unbewegtem Gesicht und ohne Scham.’"

Zwischen Tragik und Komik

Bemerkenswert ist die Ironie am Anfang des Zitats, einer von vielen derartigen Stellen aus "Paradise": ein Buch übrigens, das sehr große Lust am epischen Erzählen zeigt – und das durchaus auf eine sehr britische Weise. Was wiederum kaum verwunderlich ist. Seit Ende der 60er-Jahre lebt Abdulrazak Gurnah in Großbritannien, hat dort als Literaturprofessor gearbeitet – und das spürt man.

Man kennt vielleicht nicht alle Speisen, kann nicht jedes hier beschriebene Kleidungsstück direkt zuordnen, aber es entsteht kein Gefühl von Exotismus. Leid und die Absurditäten des Lebens stehen immer zusammen, Tragik auf der einen und Komik auf der anderen Seite werden gleichzeitig betrachtet in einer Weise, die eben nicht zum Moralisieren einlädt, sondern dazu, die Welt als das zu nehmen, was sie ist: komplex.

Bald auch auf Deutsch zu lesen

Glücklicherweise ist absehbar, wann Abdulrazak Gurnah wieder auf Deutsch gelesen werden kann. Seit 2006 ist keine einzige Übersetzung des diesjährigen Nobelpreisträgers in Deutschland erschienen, obwohl er 2006 zum Fellow der Royal Society of Literature gewählt wurde und 2016 Juror war beim renommierten Man Booker Prize.

Auf dem antiquarischen Markt werden Erstausgaben von Gurnah mit bis zu 2000 Euro angeboten – und das betrifft allein die britischen Ausgaben. Ins Deutsche übersetzte Exemplare sind nirgendwo erhältlich. Elektronische Ausgaben gibt es ebenfalls nicht, weil niemand die Verbreitungsrechte hat.

Verhandlungen um Verbreitungsrechte

Um diese Rechte wird derzeit geboten, da sind einige deutschsprachige Verlage im Rennen, die sich einigen müssen mit der britischen Literaturagentur RCW, die auch hierzulande bekannte Schriftsteller unter Vertrag hat wie Nick Hornby, Edward St Aubyn, Donna Tartt und László Krasznahorkai, der ebenfalls Anwärter auf den Literaturnobelpreis ist.

Bei solchen Schwergewichten ist üblich, dass sofort das komplette Werk verkauft wird, was aber eben nicht jeder Verlag mal eben so stemmen kann. Hanser, die zahlreiche Nobelpreisträgerinnen und -träger im Programm haben, bieten nicht mit.

Luchterhand selbst ist nicht ins Rennen eingestiegen, aber Blessing und Penguin aus der gleichen Verlagsgruppe. Suhrkamp hält sich wie immer bedeckt und will nichts verraten. Dass sich sowohl der Fischer-, als auch der Berlin-Verlag um die Rechte kümmern, ist klar, weil dort bereits Übersetzungen von Romanen Abdulrazak Gurnahs erschienen sind.

Auf Nachfrage des Deutschlandfunks antwortete Stephen Edwards, einer der Chefs von RCW, er geht davon aus, dass bis zum 22. Oktober die deutschen Rechte unter Dach und Fach sind – sodass wir sicher sein können, spätestens zur Nobelpreisverleihung am 10. Dezember frische Ausgaben in den Händen halten zu können.