9. Mai und die jüdischen Erinnerungen

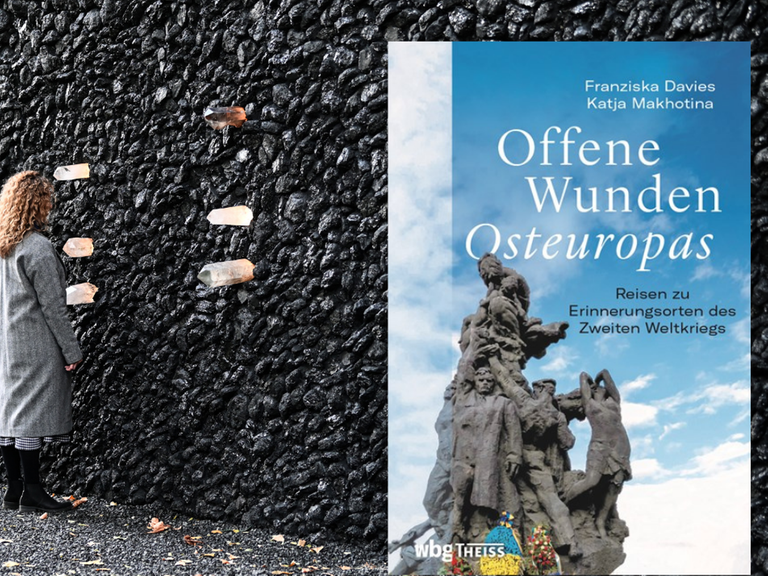

Gedenkfeier am Grab des sowjetischen Kapitan Ilja Abramowitsch Poljakow in Potsdam". © Deutschlandradio / Carsten Dippel

Tag des Sieges, Tag des Schmerzes

08:56 Minuten

Durch den russischen Angriffskrieg wurden die diesjährigen Feiern zum 9. Mai zum Spießrutenlauf. Denn viele jüdische Menschen in Deutschland stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Spannungen in Gemeinden und Familien sind die Folge.

Am 9. Mai hielt der russische Präsident Wladimir Putin seine mit Spannung erwartete Rede zum „Tag des Sieges“. Er entwarf darin das Bild eines fortwährenden Kampfes: Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der in Moskau so nicht heißen darf, sei die Fortführung des „Großen Vaterländischen Krieges“, des Zweiten Weltkrieges und somit der Kampf gegen den Faschismus.

Putin habe das Gedenken an diesen symbolträchtigen Tag für seine Zwecke missbraucht, sagt der grüne Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky. Dabei habe der 9. Mai besonders für jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion eine besondere Bedeutung.

„Diese Erinnerung an den gemeinsamen Sieg war etwas, was alle einte, wenig umstritten war. Wenig ideologisiert war, damals. Und damit sich als Klammer für die gemeinsame Identität eignete“, sagt Sergey Lagodinsky.

Sergey Lagodinsky wuchs in Astrachan an der Wolga auf. Seine Großeltern kamen aus Odessa und Cherson in der Ukraine. Sie überlebten die Schoa, weil sie gerade noch rechtzeitig fliehen konnten.

„In meinen Erinnerungen an die Sowjetunion war es wenig zelebrierend, es ging viel mehr um das Erinnern, Gespräch suchen mit Älteren. Es gab viel Nachdenklichkeit auch dabei. Und diese Nachdenklichkeit ist peu à peu durch die Ideologisierung in den Putin-Jahren abgebaut worden.“

Nach dem Zerfall der Sowjetunion, vor allem seit dem Machtantritt Putins habe sich das offizielle Gedenken mehr und mehr nationalistisch überformt. In diesem Jahr sei das auf besonders drastische Weise zu spüren gewesen.

„Dieser Krieg, Aggression gegen die Ukraine hat vieles verändert. Ich schaue auch anders auf die Bedeutung dieses Tages.“

Das Gedenken ist weiterhin wichtig

Das Kaddisch für Kapitan Ilja Abramowitsch Poljakow, gestorben am 10. Oktober 1945. Gut zwei Dutzend, meist ältere Frauen und Männer haben sich an seinem Grab versammelt. Es ist ein kleines Areal in der Potsdamer Innenstadt, mit einem sowjetischen Ehrenmal und Grabsteinen, die einen Roten Stern tragen. Hier ruht der jüdische Rotarmist, dem die Potsdamer jüdische Gemeinde ihre Ehre erweist.

Die Erinnerung an den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland ist Jewgenij Kutikow wichtig. Der Vorsitzende der Potsdamer jüdischen Gemeinde wurde in Belarus geboren. In seiner Gemeinde stammen viele aus der Ukraine, aber auch aus Russland, Belarus und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Der Angriffskrieg Russlands werde in der Gemeinde einhellig verurteilt.

„In unserer Gemeinde ist es absolut ruhig. Ich habe mehr Sorgen, nicht innerhalb der Gemeinde, sondern nach außen. Circa vor zwei Wochen war dieses Denkmal mit Farbe beschmiert. Für uns ist das unverständlich“, sagt Jewgenij Kutikow.

Viele Diskussionen in den Familien

Aus Sorge vor Spannungen haben in diesem Jahr manche jüdische Gemeinden ihr gewohntes Gedenken zum 9. Mai anders begangen. Denn der Angriffskrieg in der Ukraine führt zu Differenzen in der Gemeinschaft, die sich sogar in manchen Familien fortführen.

Da wird auf der einen Seite russisches Staatsfernsehen konsumiert, der Krieg als gerechtfertigt angesehen, während auf der anderen Seite mit der Ukraine gelitten wird. Es sei eine schreckliche Diskussion, die sich in manche Familien gezogen habe, sagt Anna Staroselski, deren Eltern aus dem ukrainischen Charkiw stammen.

„In der jüdischen Community ist es häufig so, dass vor allem auch die jüngere Generation häufig mit ihren Eltern sehr, sehr stark diskutiert darüber: ‚Was ist jetzt die Wahrheit und was ist Propaganda, die bewusst gestreut wird?‘ Und was mich besonders erschüttert, ist dieses Narrativ des angeblichen Kampfes gegen Faschismus. Gerade als Juden kann ich nicht nachvollziehen, wie man das glaubt.“

Solange ihre Großeltern lebten, verbrachte Marina Chernivsky, die im ukrainischen Lwiw, dem ehemaligen Lemberg, geboren wurde, den 9. Mai bei ihnen. Ihr Großvater zog einen blauen Kittel an und heftete sich seine Orden an die Brust. Er hatte es einst als Soldat der Roten Armee bis nach Prag geschafft.

„Ich glaube, das war ein selbstverständlicher Tag des Sieges. Auch gar nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai. Er hatte sehr viele Auszeichnungen bekommen. Und diese Orden präsentierte er einmal im Jahr beim gemeinsamen Abendessen. Wir haben als Familie sehr viel Zeit zusammen verbracht, alle Generationen.“

Folgen der Schoa waren Privatsache

Für die Erinnerung an den jüdischen Beitrag im Kampf gegen die deutschen Invasoren war in der Sowjetunion kein Platz, ohnehin wurde über die Schoa offiziell kaum gesprochen. Das Erinnern daran war rein privat, erinnert sich Marina Chernivsky.

„Ich erinnere mich auch daran, dass meine Großeltern Menschen gedacht haben, die nicht an der Front gefallen sind. So deutlich war das nicht. Aber die Schoa hat schon eine sehr große Rolle in unserer Familie gespielt, zum Teil auch durch sprachliche Auslassung, aber Andeutungen. Und das war am 9. Mai spürbar.“

Für den Historiker Dmitrij Belkin, der ebenfalls in der Ukraine, nämlich in Dnepropetrowsk, aufwuchs, war der „Tag des Sieges“ ein fester Bestandteil seiner Schulzeit. Wie so viele habe man Veteranen besucht, an Türen geklopft, Blumen überreicht, Gedichte aufgesagt. Mit gemischten Gefühlen blickte er in diesem Jahr auf den 9. Mai.

„Wir sind jetzt in einer Situation, die brutal ist. Aber vergessen wir nicht, was war. Vergessen wir nicht, welche Rolle dieses Datum spielt, bis heute.“

Andere und neue Perspektiven

Mit den jüdischen Kontingentflüchtlingen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen, hat sich auch das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und an die Schoa verändert. Es ist vor allem vom Sieg über das nationalsozialistische Deutschland geprägt worden. Dmitrij Belkin leitet das jüdisch-muslimische Begegnungsprojekt Schalom-Aleikum beim Zentralrat der Juden in Deutschland.

In Schwerin, einer Stadt, in der sich einst amerikanische und sowjetische Soldaten die Hand reichten, wurde in diesem Rahmen am 8. Mai, dem westlichen „Tag des Sieges“, über zukünftige Perspektiven in der Erinnerungskultur diskutiert. Es ging dabei auch um die Frage, wie unter jungen jüdischen und muslimischen Menschen mit ihren jeweils ganz unterschiedlichen biografischen Zugängen an Krieg und Schoa gedacht werden kann. Was passiert beispielsweise, wenn eine Schulklasse mit muslimischen Kindern eine KZ-Gedenkstätte besucht?

"Auch für den jüdisch-muslimischen Dialog spielt die Fähigkeit, den anderen zu verstehen, eine ganz wichtige Rolle. Du musst die andere Seite irgendwie sehen. Ich glaube, das ist etwas, was man jetzt auch mit migrantischen Biografien mitnehmen kann", sagt Dmitrij Belkin.

Nationalistische Zerstörung des Feiertages

Ohnehin sei einiges Wissen in den letzten Jahren mehr und mehr abhandengekommen. Zum Beispiel, dass die Rote Armee eine Armee des sowjetischen Vielvölkerstaates war. Darunter natürlich auch ukrainische Menschen. Das beklagt auch der Grünenpolitiker Lagodinsky.

„Das ist alles in Russland nicht mehr sichtbar und das wird instrumentalisiert zu dem einzigen Zweck: Einen Mythos zu schaffen, der russische imperiale Aggression legitimiert. Und diese Politik und diese Narrativbildung zerstört diesen Feiertag und zerstört die Erinnerung an dieses historische Ereignis.“

Marina Chernivsky, die die Berliner Beratungsstelle OFEK leitet, ist froh, dass sie sich in ihrem persönlichen Erinnern auf die Geschichte ihrer eigenen Familie beziehen kann. Denn der symbolisch so bedeutsame 9. Mai sei von Russland vereinnahmt worden.

„Sie haben sich dieses Gedenken einfach genommen. Und uns dadurch unmöglich gemacht, diesem Gedenken so nachzugehen, wie wir das früher gemacht haben. Und diesem Tag solche Bedeutung beizumessen, die ihm vielleicht zusteht. Das hat das Gedenken disqualifiziert, entwertet und verunmöglicht. Und ich will damit in dieser Form nichts mehr zu tun haben.“