75 Jahre Polaroid

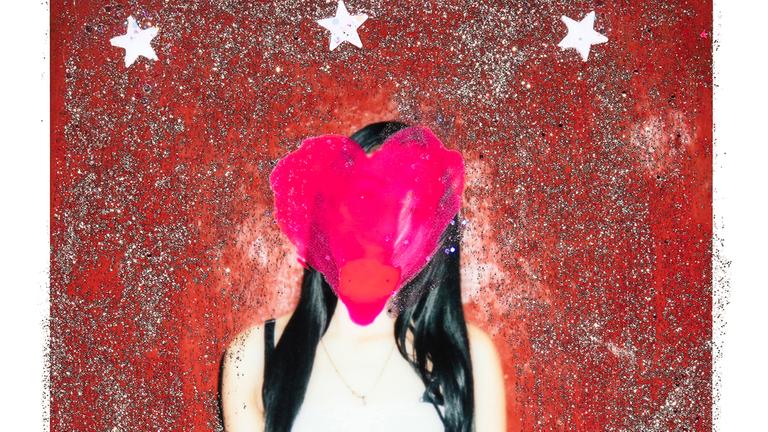

Porträt einer Sexarbeiterin: Mit Nagellack und Glitter hat die Frau, die Charlotte Schmitz im Bordell La Puente aufgenommen hat, ihr Porträt weiter bearbeitet. © Charlotte Schmitz

Spontaneität und Kontrolle über das eigene Bild

05:58 Minuten

Polaroids schaffen eine besondere Art von Gemeinschaft, sagt Charlotte Schmitz. Sie hat Menschen in Flüchtlingslagern und im Bordell fotografiert. Dabei eröffnete ihr das 75 Jahre alte Verfahren ganz neue Möglichkeiten.

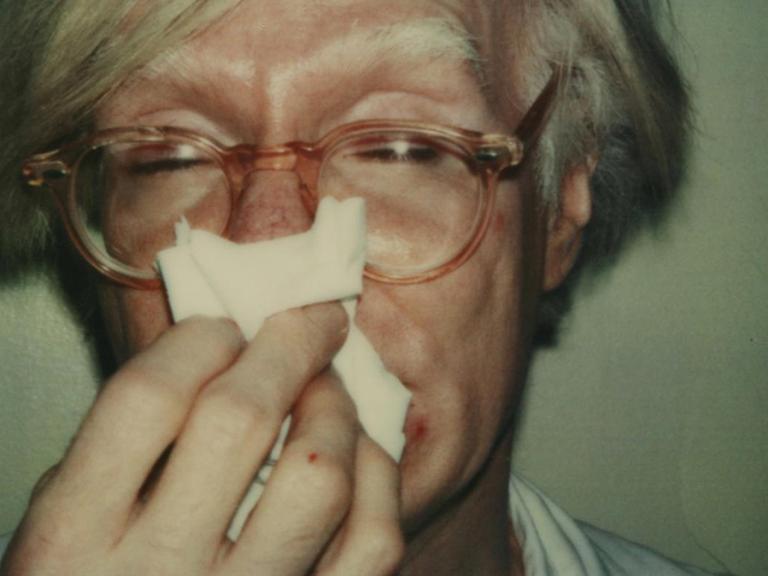

Am 21. Februar 1947 begann die Erfolgsgeschichte der Sofortbildkamera. Ihr Erfinder, der Amerikaner Edwin Herbert Land, brachte damit Spontaneität und Geselligkeit in die Fotografie. In den 1970er-Jahren durfte die Polaroid in New York auf keiner Party fehlen, auch Andy Warhol entdeckte sie für sich. 2008 musste der Hersteller Konkurs anmelden, doch eine niederländische Firma kaufte das Unternehmen auf, und in den letzten Jahren erlebte das Sofortbild ein Revival – der allgegenwärtigen Handyfotografie zum Trotz.

Intimität und Vertrauen

Auch die Fotografin Charlotte Schmitz kann Polaroidbildern viel abgewinnen. Das Verfahren ermögliche Intimität und Vertrauen, sagt sie. In besonderen Situationen verwende sie es daher gern für Porträts. In einem Bordell im Süden Ecuadors hat Schmitz Sexarbeiterinnen fotografiert. Anschließend bearbeiteten die Frauen ihre Porträts eigenhändig weiter und übermalten sie mit Nagellack.

Das sei zunächst eine gute Möglichkeit gewesen, die Bilder zu anonymisieren, sagt Schmitz. Schließlich gehörten Sexarbeiterinnen "zu einer der stigmatisiertesten Berufsgruppen". Oft wüssten nicht einmal die eigenen Familienmitglieder davon, welcher Tätigkeit sie nachgingen. Das Übermalen habe sich dann aber auch als gestalterisches Mittel entpuppt, "bis hin zu einer Art von Inszenierung der Welt innerhalb des Bordells". Mit einer Polaroid-Kamera können die Menschen ihre Geschichten selbst erzählen.

Ähnliche Erfahrungen machte Schmitz auch als Fotografin in griechischen Flüchtlingslagern. Im Sommer 2015, als besonders viele Menschen versuchten, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, sei ihr aufgefallen, dass die Medienberichterstattung sehr stereotyp ausfiel. Die Menschen selbst seien dabei kaum einbezogen worden.

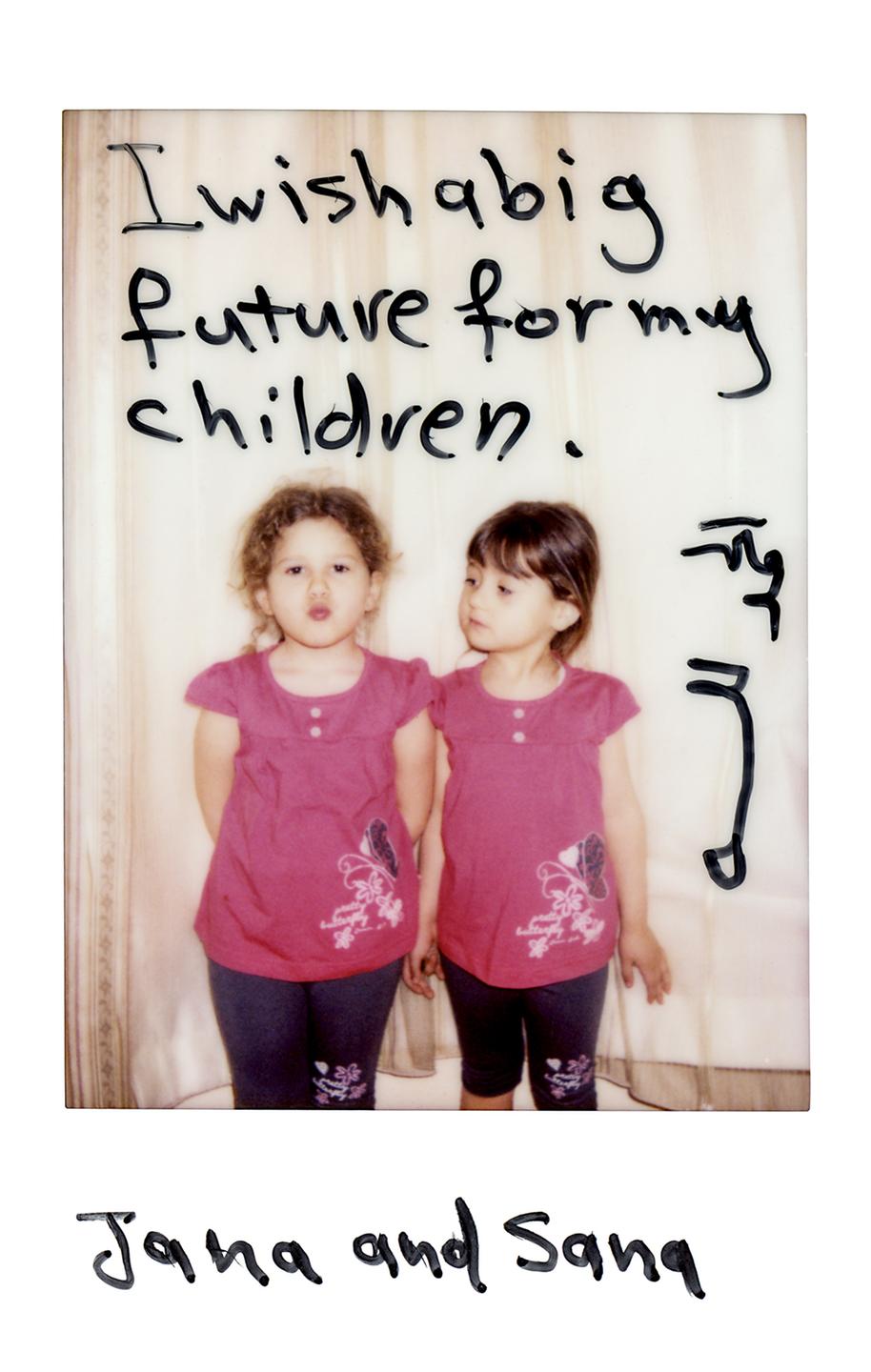

Take me to Jermany: Auf dieses Polaroid aus einem griechischen Flüchtlingslager haben Eltern geschrieben, was sie sich für ihre Kinder wünschen.© Charlotte Schmitz

Schmitz, die damals in der Türkei lebte, reiste nach Griechenland und fotografierte Geflüchtete in den Aufnahmelagern mit ihrer Polaroid. Dann bat sie die Porträtierten, ihre eigenen Gedanken auf das Bild zu schreiben.

Ein tieferes Verständnis

"Ich glaube, dass Polaroid ein wahnsinnig gutes Medium ist, um partizipatorisch zu arbeiten und somit vielleicht ein tieferes und komplexeres Verständnis für die Menschen zu ermöglichen", sagt Schmitz. Die Tatsache, dass jedes Bild ein Unikat sei und schon dadurch eine andere Art von Beziehung zwischen Fotografin und Fotografierten stifte, trage sicher auch dazu bei:

"Es ist ja ein Original, es gibt dieses Foto wirklich nur einmal, und so können die Menschen einfach selber entscheiden: Gebe ich es mit, oder behalte ich es lieber doch selber? Man hat dann als fotografierte Person mehr Kontrolle über das eigene Bild."

(fka)