Freiheit heißt, die Angst zu überwinden

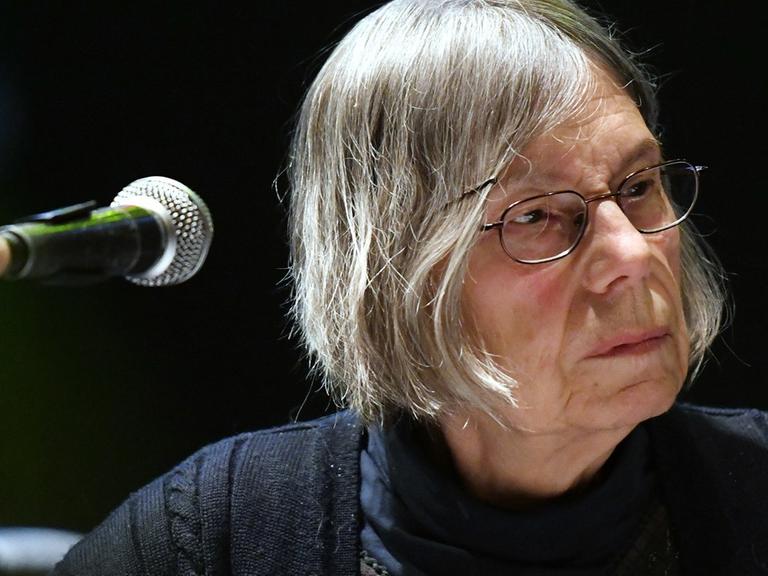

Der Mordanschlag auf Rudi Dutschke vor 50 Jahren hielt die Bewegung der 68er nicht auf: Sie hatten in ihrem Kampf für Freiheit offenbar keine Angst, kommentiert Publizistin Andrea Roedig – weil sie in die Idee einer Gesellschaft ohne Herrschaft verliebt waren.

Ich muss zunächst etwas gestehen: In der Vorbereitung zu diesem Kommentar habe ich nach einem Zitat gesucht, von dem ich sicher war, dass es von Adorno stammt: "Freiheit heißt, keine Angst haben müssen." Aber das genaue Zitat, das ich suchte, gibt es bei Adorno nicht, und das hat einen guten Grund: Denn Freiheit heißt nicht wirklich, keine zu Angst haben; Angst gehört – wie etwa Sartre immer wieder betonte – zur Freiheit dazu, sie ist ein Zeichen der Freiheit.

Vielleicht geben deshalb auch Extremsportarten genau diesen Kick der Transgression: Freiheit heißt, die Angst zu überwinden. Das wohl intensivste, wenngleich manchmal auch trügerische Gefühl von Befreiung haben wir, wenn wir uns verlieben. Natürlich geht das Verliebtsein mit wahnsinniger Angst einher, aber sie spielt keine Rolle, weil es im Vergleich zu dem, was man gewinnen könnte, plötzlich nichts mehr zu verlieren gibt.

Beeindruckende Furchtlosigkeit der 68er

Die 68er, so wie sie uns heute erscheinen, waren wie im Zustand einer Verliebtheit, sie waren verliebt in die Utopie einer solidarischen, herrschaftsfreien Gesellschaft. Und wenn es einen wesentlichen Unterschied zwischen damals und heute gibt, so liegt er in der beeindruckenden Furchtlosigkeit, mit der die Protagonisten sich der Polizeigewalt aussetzten, der Wut der Bevölkerung, und ihre eigene Herkunft in Frage stellten.

Ohne Rücksicht auf Verluste. Nicht nur Rudi Dutschke zahlte dafür einen hohen Preis. Das Besondere der 68er-Bewegung ist, dass sie nicht nur ein politischer Aufstand gegen Autorität und Verkrustung war, sondern dass sie – in ihrem Zustand der Verliebtheit – eine unglaubliche Kreativität des Experimentierens mit Lebensformen entwickelte.

Aufbegehren gegen die Herrschaft überhaupt

Sie war nicht gegen ein bestimmtes Regime gerichtet, nicht gegen diese oder jene Herrschaft, sondern gegen Herrschaft überhaupt. Das unterscheidet sie von politischen Aufständen wie etwa dem arabischen Frühling oder auch der friedlichen Revolution von 1989.

Natürlich sollte man 68 nicht idealisieren, die Bewegung hatte ihre eigene Gewaltsamkeit, sie führte unweigerlich auch zu Verletzung und zum Missbrauch der Freiheiten. Aber heute, im Nachhinein, mag man auch ein wenig neidisch darauf sein, wie einfach die Welt damals war. Es ging damals darum, eine harte, verkrustete Schale aufzuknacken – während sich das flexibilisierte, bis zur Erschöpfung mobilisierte Leben heute eher anfühlt, als müsse man einen weichen Brei zusammenhalten. Die Herrschaftsverhältnisse sind komplexer geworden.

Angebliche Rebellen von heute

"Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird", schreiben die Verfasser der Erklärung 2018. Das sind die angeblichen Rebellen von heute. Sie fordern Sicherheit und behaupten, die Freiheit zu verteidigen, indem sie Angst schüren. Aber wer mit der Angst arbeitet, ist niemals auf der Seite der Freiheit.

Was die 68er so wichtig machte, war ihr Impuls, Freiheit nicht als individuelles, sondern als ein allgemeingesellschaftliches Ziel zu begreifen. Dies ist eine Bewegung der Öffnung, nicht der Schließung. Und sie ist nicht zufällig, sondern sehr notwendig mit sozialistischen, antikapitalistischen Ideen verknüpft. Es ging darum, die Bewegung der Befreiung in einen Zustand zu überführen, in dem Freiheit wirklich heißt, keine Angst haben zu müssen – weil es keine Herrschaft gibt und alles allen gehört.

Utopisch ist das, natürlich. Aber lässt sich nicht die Euphorie der Verliebtheit auch in einen Zustand überführen, den wir Liebe nennen, oder politisch: Solidarität? Wir sind verloren, wenn wir diese Utopie vergessen.