Martin Tschechne ist promovierte Psychologe, arbeitet als Journalist und lebt in Hamburg. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs zeichnete ihn kürzlich mit ihrem Preis für Wissenschaftspublizistik aus. Zuvor erschien seine Biografie des Begabungsforschers William Stern (Verlag Ellert & Richter, 2010).

Populismus gegen Populismus

Von Martin Tschechne · 23.01.2018

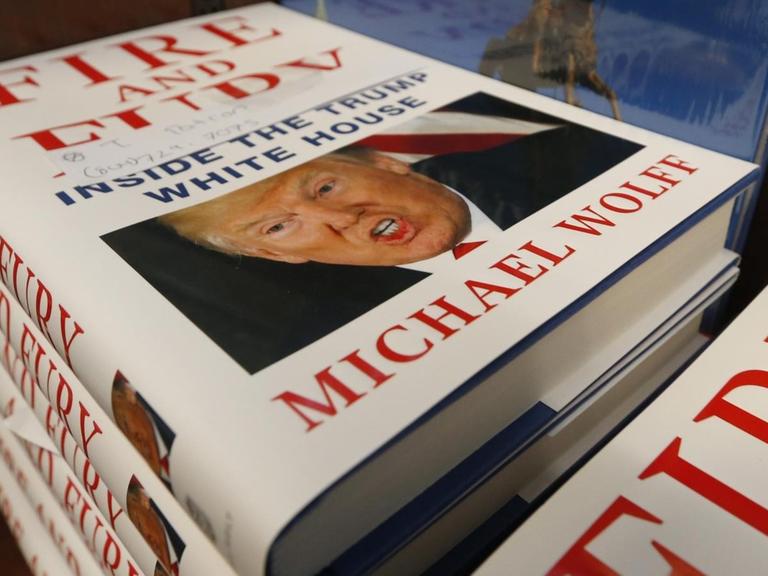

Im Bestseller "Fire and Fury" schildert Michael Wolff einen zutiefst inkompetenten Präsident – und setzt so Donald Trump unter Druck. Doch dürfen Medienmacher populistische Politik mit populistischem Journalismus beantworten? – Nein, meint Martin Tschechne.

Die Verfehlungen des Präsidenten sind für die amerikanische Unterhaltungsindustrie ein Glücksfall. Im Niemandsland zwischen ernsthafter Debatte und kabarettistischer Blödelei – auf hiesige Verhältnisse bezogen vielleicht zwischen Sandra Maischberger und Jan Böhmermann – hat sich da ein ganzes Genre etabliert, in dem politische Komödianten wie Stephen Colbert, Jimmy Kimmel oder Trevor Noah die täglich sprudelnden Meldungen über Lügen und Aussetzer, über diplomatische Pleiten und das Stakkato der Beschimpfungen meist noch am selben Tag auf die Bühne bringen. Das heißt: Es durch den Kakao ziehen, Witze darüber machen und das tägliche Grauen in Gelächter auflösen.

Über Trump lachen – ist das nicht verharmlosend?

Warum auch nicht? Die Quoten sind prächtig. Die Gags funkeln vor Witz und Intelligenz. Aber – hat nicht seit jeher der Hofnarr die Regierung dessen nur bestätigt, den er vor aller Welt lächerlich machen durfte? Der Präsident bricht internationale Abkommen, er prahlt mit perverser Lust über seine Macht, einen Atomkrieg loszubrechen, und beleidigt andere Länder als Dreckslöcher. Und die Late-Night-Comedy reduziert die Tragik eines zutiefst gespaltenen Landes auf immer neue Lacher über einen Mann mit einer Frisur, die einer toten Katze ähnelt, und der Aufmerksamkeitsspanne eines nicht besonders bestrahlten Kleinkindes.

Seriöser Journalismus wirkt hilflos

Und während sich das Publikum amüsiert, vielleicht zu Tode amüsiert, kämpft der klassische Journalismus um seine Maximen von Argument und Aufklärung. Da tragen die Reporter Fakten zusammen, prüfen, analysieren und dokumentieren jedes Detail – doch der groteske Gegenstand ihrer Berichterstattung führt sie nur vor: Was nicht in sein egozentrisches Weltbild passt, das tut er ab als Fake News, erstunken und erlogen, und entwindet sich damit – unter dem Beifall einer erschütternd resistenten Gefolgschaft – jeder rationalen Debatte. Die Situation scheint ausweglos. Aber genau in diesem Moment meldet sich ein Klatschreporter zu Wort und dreht den Spieß einfach um.

Fake News gegen Fake News

Michael Wolff, ein Journalist, der es mit den Fakten nicht allzu genau nimmt, der seine Quellen vernebelt und auf seine Verschlagenheit stolz ist, schleicht sich mit ein paar klebrigen Komplimenten ein in die inneren Zirkel der Macht, plaudert mal mit diesem beim Lunch, setzt sich mal zu jenem ins Büro. Und schreibt alles auf. Sein Buch "Fire and Fury" wird eine Sensation. Der Präsident geht unter die Decke, sein Chef-Ideologe Steve Bannon verliert seinen Job: Kein seriös arbeitender Journalist konnte mit seinen Recherchen ähnlich große Wirkung erzielen.

Er habe gar nicht versucht, so gesteht Wolff, jede einzelne Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Keine Chance in diesem vollendeten Chaos aus Inkompetenz und Korruption! Er habe lieber seiner Erfahrung vertraut, seiner Menschenkenntnis aus ein paar Jahrzehnten im Fegefeuer der Eitelkeiten und Intrigen. Und zum Schluss eine Geschichte daraus zusammengesetzt, die nicht unbedingt in ihren Details, aber in ihrem Narrativ, ihrer Idee, dem entsprach, was er erlebt hatte.

Er habe gar nicht versucht, so gesteht Wolff, jede einzelne Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Keine Chance in diesem vollendeten Chaos aus Inkompetenz und Korruption! Er habe lieber seiner Erfahrung vertraut, seiner Menschenkenntnis aus ein paar Jahrzehnten im Fegefeuer der Eitelkeiten und Intrigen. Und zum Schluss eine Geschichte daraus zusammengesetzt, die nicht unbedingt in ihren Details, aber in ihrem Narrativ, ihrer Idee, dem entsprach, was er erlebt hatte.

Gegen einen faktenfernen, selbstherrlichen Journalismus

Michelle Obama war es, die letzte First Lady, die in einer viel gerühmten Rede forderte, auf Niedertracht mit Anstand zu antworten, mit Moral: When they go low, we go high! Michael Wolff tut das Gegenteil: When they go low – dann gehen wir noch drunter. Dann schlagen wir sie mit ihren eigenen Mitteln.

Ob daraus ein Manifest für einen neuen, faktenfernen und selbstherrlichen Journalismus abzuleiten ist? Hoffentlich nicht! Hoffentlich erhält sich die amerikanische Demokratie (wie übrigens jede andere auch) ihr Bewusstsein und ihr Gespür dafür, dass die langwierigen und komplexen Prozesse der Politik nicht allein in Skandalen und Sensationen abzubilden sind. Und schon gar nicht zu kontrollieren.