Der kurze Sommer der freien DDR

04:57 Minuten

Ein Rückblick von Markus Ziener · 18.03.2020

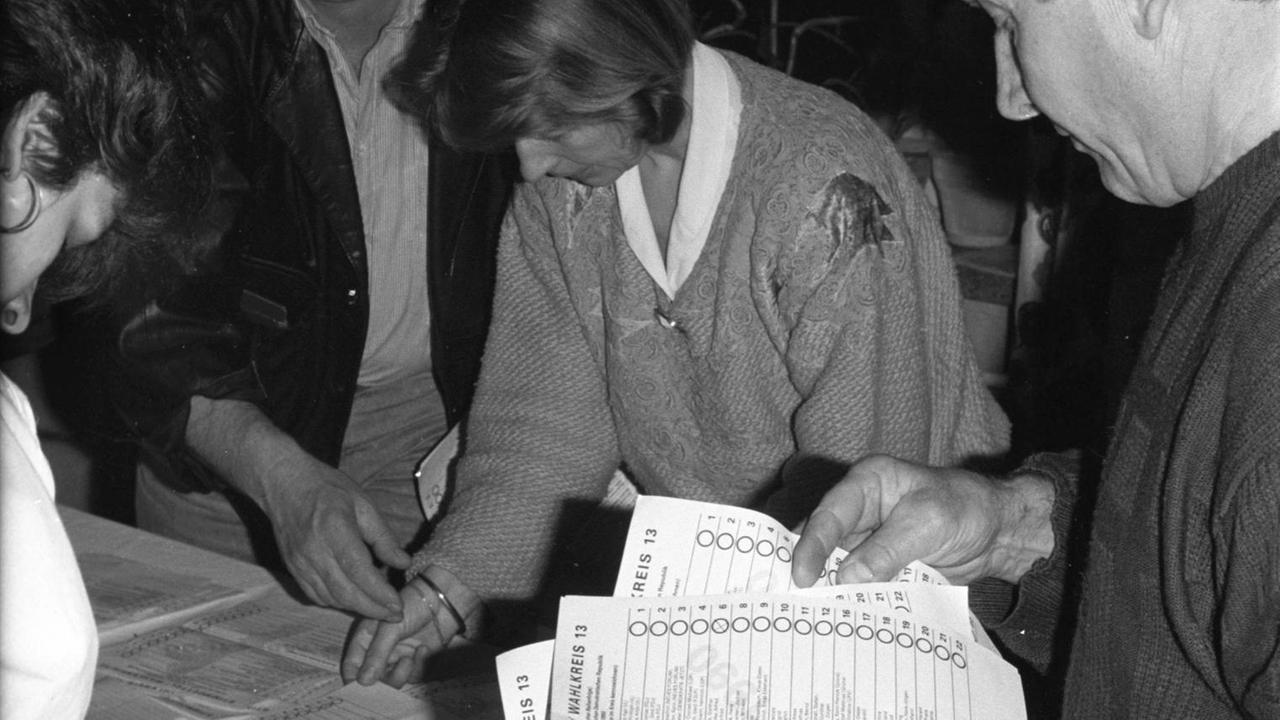

Am 18. März 1990 fanden in der DDR die ersten und letzten freien Wahlen zur Volkskammer statt. Den Bürgern im Osten blieben nur wenige Monate bis zur Wiedervereinigung. Zu wenig Zeit, um einen eigenen Weg zu finden, meint Publizist Markus Ziener.

Auch 30 Jahre nach der ersten freien Wahl hört man Stimmen die beklagen, dass diese neue DDR keine Chance gehabt hätte, eine Vision von ihrer eigenen Zukunft zu entwickeln. Das stimmt durchaus, denn die Zeitläufte waren nicht danach. Weder von den einstigen Alliierten waren Alleingänge gewünscht, noch von der Bundesrepublik.

Aber auch die Bürger der DDR hatten an diesem Sonntag im März vor allem für jene Allianz für Deutschland votiert, die sich mit der CDU an der Spitze für eine schnelle Vereinigung ausgesprochen hatte. Bündnis 90 und Grüne zusammen, in welchen sich die meisten jener Bürgerrechtler versammelten, die sich eine modernisierte DDR wünschten, kamen dabei auf nicht mal fünf Prozent.

Die Zeit zur Aufarbeitung der Vergangenheit fehlte

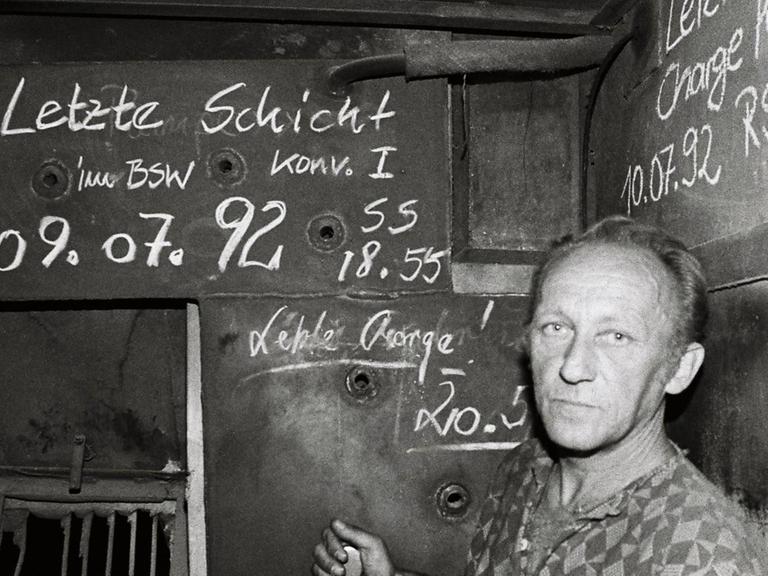

Ökonomisch fand das Ende der DDR-Souveränität schon am 1. Juli statt, als die D-Mark die Mark der DDR ersetzte. Doch so wenig realistisch eine längere Existenz der DDR auch war - psychologisch hätte sie dem Osten Deutschlands mehr als gut getan. Denn die Zeit zur Aufarbeitung sowohl des Nationalsozialismus wie auch der eigenen Vergangenheit fehlte. Statt selbst über die jüngere Geschichte zu urteilen und jene zur Verantwortung zu ziehen, die im Staatsauftrag Verbrechen begangen hatten, musste dies der Justiz des wiedervereinten Deutschlands überlassen werden.

"Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat", hatte die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley diese große Unzulänglichkeit Anfang der 90er-Jahre treffend beschrieben. Die bundesdeutschen Gesetze waren nicht darauf ausgelegt, mit der DDR-Vergangenheit umzugehen. Und was dann dabei herauskam, musste zwangsläufig Frustrationen erzeugen. Bei den einen, die ansehen mussten, wie ihre Peiniger von einst ihrer gerechten Strafe entgingen. Und bei den Opfern, die sich zum Teil quälend lange durch Prozesse mühen mussten.

Debatten über inhumanes Menschenbild kamen zu kurz

Was der Umbruch im Eiltempo aber noch viel mehr unbeantwortet ließ, waren die Fragen nach dem grundsätzlichen Menschenbild eines Staates, der sich einer Ideologie verschrieben hatte. Wo blieb die Aufarbeitung jener Ereignisse, die zwar nicht strafrechtlich zu greifen, aber mindestens inhuman waren. Wo fanden die Debatten darüber statt, dass Schüler aufgrund ihrer Weltanschauung nicht zum Studium zugelassen wurden? Erwachsene keine Karriere machen oder auch nur kritische Geister ausgebremst wurden? Wo wurde diskutiert, dass das Mittelmaß befördert wurde und die Innovativen blockiert wurden?

Zeit für diese Auseinandersetzungen gab es nicht. Weil die Umwälzungen, der sich keine Familie in Ostdeutschland entziehen konnte, so grundstürzend waren, dass über Jahre stets Anderes wichtiger war. Erst das Verdauen der Wende, dann das Überleben in der Marktwirtschaft, schließlich das Sich-Arrangieren mit dem Neuen. Als dann irgendwann Zeit zum Nachdenken war, war es zu spät. Heute, nach 30 Jahren, sind lediglich die Folgen der fehlenden Aufarbeitung zu besichtigen.

Gefühl, dass man im Osten zu den Verlierern zählt

Welche da sind: Ein weit verbreitetes Gefühl, dass dieser Übergang von der DDR zur BRD unfertig blieb, irgendwo ziemlich am Anfang abgebrochen wurde. Dass in der Transformation eine Lücke klafft. Dass über Wichtiges einfach hinweggegangen wurde. Dass man im Osten zu den Verlierern zählt. Und dass dieses Sentiment durch die vielen finanziellen Hilfen, die es gab und gibt, sogar noch verstärkt wird. Denn nur einen Verlierer wird man mit Geld ruhig stellen.

Wahr aber ist auch: das Ende der DDR hatte endlich die Türen geöffnet, endlich Chancen kreiert, endlich Überkommenes abgeräumt. Doch Wahrnehmungen werden mindestens genauso wie von den Realitäten von deren Interpretationen bestimmt. Und die Kräfte, die das Negative betonen, den Opferstatus beschwören, die populistisch in Sieger und Verlierer teilen, waren und sind im Osten stark. Sie haben der Einheit einen Bärendienst erwiesen, ja, sie haben sie im Kern untergraben.

Anfang und Ende einer Selbstbefreiung

Dagegen halfen auch die westdeutschen Sozialingenieure nichts, die den leckgeschlagenen Osten mit allerlei Wohltaten und Beschäftigungsgesellschaften reparieren wollten. Die Seele wird so mitnichten erreicht. Für die braucht es Solidarität, Anerkennung und - der altmodische Ausdruck sei hier erlaubt - Brüderlichkeit. Derlei lässt sich allerdings nicht per Gesetz beschließen. Das muss vorgelebt werden.

Der Abend des 18. März, als die Stimmen dieser ersten und letzten freien Volkskammerwahl ausgezählt wurden, war daher Höhepunkt und Scheitelpunkt der DDR-Demokratie zugleich. Er bezeichnete Anfang und Ende einer Selbstbefreiung. Zwar lange genug, um als positiver Referenzpunkt zu dienen. Doch zu kurz, um nachhaltig psychologisch zu wirken.

Der Publizist und Medienwissenschaftler Markus Ziener berichtete 1989 als Zeitungsreporter von den Volkskammerwahlen. Heute lehrt er an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Zuletzt ist von ihm der Roman "DDR, mon amour" erschienen (PalmArtPress, Berlin 2018).

© Privat