Die gestohlenen Kinder

29:30 Minuten

Mehreren hundert Frauen und Männern wurden in der DDR die Kinder weggenommen: weil sie als "Staatsfeinde" galten, als arbeitsscheu oder weil ihre Lebensweise dem SED-Regime nicht passte. Manche von ihnen suchen bis heute nach ihren Kindern.

Besuch bei Sabine Zapf in Lemgo, einer Kleinstadt östlich von Bielefeld in Nordrhein-Westfalen.

Sabine Zapf wurde 1960 in Leipzig geboren. Ihre Mutter war alleinerziehend, hatte bereits zwei Kinder. Weil die Wohnung für ein drittes Kinderbett zu eng und eine größere in der DDR nicht so leicht zu bekommen war, wuchs das Mädchen bei einem benachbarten Ehepaar auf.

Bei ihren Pflegeeltern, erzählt Sabine, ging es ihr gut. Das sah auch das Jugendamt so und wollte, dass Pflegevater Hubert offiziell die Verantwortung für die Kleine übernahm.

"Dann hat das Jugendamt mit meinem Pflegevater gesprochen", sagt Sabine Zapf. "Dort wurde dann angemerkt, dass vom Betrieb eine Beurteilung kommen muss und die ist dann abgegeben worden. Und als ich meine Betreuungsakte gelesen habe, wie der Betrieb meinen Pflegevater bewertet hat, habe ich gelesen, dass er diese Pflegeerlaubnis nicht wieder bekommen hat, weil er nicht gut über unseren Staat spricht und mich nicht im sozialistischen Sinne erziehen könne."

Und so entschied das Amt: Sabine kommt in ein Kinderheim. In Bad Lausick, südöstlich von Leipzig. Über die Gründe sprach mit dem Mädchen niemand. Sie erfuhr auch nicht, dass der Pflegevater noch lange Zeit um sie gekämpft hat.

"Früher ist es so gewesen: Wenn du im Heim warst, wurde die Bindung gekappt", erklärt Zapf. "Mein Pflegevater durfte mich auch nicht besuchen. Der hatte gekämpft um mich – das steht alles in den Akten drin. Aber man hat ihm das verwehrt. Mich durfte keiner besuchen."

Im Kinderheim lernte Sabine ihren späteren Adoptivvater kennen, der in der Nähe des Heims zur Kur war und auf Spaziergängen öfter vorbeikam. Seine Ehefrau wünschte sich ein kleines Mädchen, denn eigene Kinder konnte das Paar nicht bekommen. Sabine gefiel beiden.

"Daraufhin haben die dann einen Pflegeantrag gestellt, der dann auch genehmigt wurde. Es sollte dann ganz schnell um die Adoption gehen, wo meine richtige Mutter aber nicht mitgespielt hat. Die hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das ist aus meiner Adoptionsakte zu ersehen, dass fast zwei Jahre vergangen sind, wo sie das Jugendamt immer wieder aufgefordert hat, auch geschrieben hat, man möchte doch Druck machen, dass sie endlich unterschreibt. Und das hat sie nie gemacht."

Ohne Einwilligung ihrer leiblichen Mutter, ohne deren Unterschrift wurde Sabine wenige Tage vor ihrem fünften Geburtstag von dem Ehepaar adoptiert. Einer von vielen Fällen von DDR-Zwangsadoption.

Gezielt setzte der Staat die Drohung mit Kindesentzug ein

Berlin, Normannenstraße. Der klotzige, mehrgeschossige Plattenbau, dessen Grau der Betonmauern und die vergitterten Fenster im Erdgeschoss noch vom Geist der ehemaligen Stasizentrale zeugen, beherbergt heute die Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße. Mit dem Fahrstuhl gelangt man in die sechste Etage, zur Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, kurz UOKG. Das ist ein Dachverband, gegründet von Menschen, die in der DDR politisch verfolgt wurden. Christian Sachse arbeitet hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter, er hat über Heimerziehung in der DDR geforscht:

"Es gibt den Begriff minimalinvasiv, also wenn sozusagen sehr vorsichtig gearbeitet wird mit den Eltern und den Kindern, und in der DDR war es durchaus üblich, maximal invasiv zu arbeiten", sagt er. "Also, da gab es Drohungen: Wenn das und das nicht in der nächsten Zeit erfüllt wird, dann nehmen wir das Kind weg."

Der SED-Staat setzte gezielt die Angst der Eltern vor drohendem Kindesentzug ein.

"Es wurde zum Beispiel den Eltern angedroht, wenn sie aus der Bürgerrechtsszene kamen: Wir nehmen euch die Kinder weg. Ihr seid nicht in der Lage, die Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen, und das konnte sehr schnell gehen", so Sachse.

Das Familiengesetzbuch der DDR schrieb vor, dass Eltern ihre Kinder "zu aktiven Erbauern des Sozialismus" zu erziehen hatten, die dann als sozialistische Persönlichkeiten "die Arbeit zu achten", "die Sowjetunion zu lieben" und "die Grenzen –notfalls auch mit Waffengewalt – zu verteidigen" hatten. Folgten Eltern diesen Vorgaben nicht, hatte der Staat die Macht, ihnen das Erziehungsrecht zu entziehen.

"Wenn der Staat mit den Eltern nicht einverstanden war und die eine Lebensweise hatten, die ihnen nicht passte oder die zu sehr nach dem Westen geschaut haben oder Ähnliches, dann hat man ihnen die Kinder weggenommen über verschiedene Wege – bis dahin, dass sie also erpresst worden sind, eine freiwillige Erklärung abzugeben."

"Staatsfeinden" wurde die Erziehungsfähigkeit abgesprochen

1975 machte das Magazin "Der Spiegel" die politisch motivierten Zwangsadoptionen zum Thema. Damals ging es um Paare, die bei der illegalen Flucht aus der DDR erwischt und wegen "ungesetzlichem Grenzübertritt" nach § 213 des Strafgesetzbuches der DDR verurteilt wurden. Sie galten als Staatsfeinde, denen die Erziehungsfähigkeit abgesprochen wurde. Sabine Zapf versuchte 1981 mit ihrem Mann aus der DDR zu fliehen. Der Fluchtversuch scheiterte, das Ehepaar wurde festgenommen und inhaftiert. Bei der Eingangsuntersuchung im Gefängnis erfuhr Zapf, dass sie schwanger war. Eine der Wärterinnen habe sie gefragt:

"'Wollen Sie das Kind behalten oder nicht?' Sage ich, na sicher. Sagt sie: 'Na, das werden wir noch sehen, ob Sie das Kind behalten. Überlegen Sie sich das gut…' Und ich habe natürlich Rotz und Wasser geheult, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil sie immer gesagt haben, 3 bis 5 Jahre kriegste dafür, kannst du rechnen."

In sogenannten "leichten Fällen" drohten bis zu zwei Jahren Haft, in "schweren" – also wenn man die Grenzanlagen beschädigt hatte oder in einer Gruppe fliehen wollte – bis zu acht Jahren Haft.

Die damals 21-Jährige hatte Glück: Nach vier Monaten im Stasi-Gefängnis kam sie auf Bewährung frei, mit dreijähriger Arbeitsplatzbindung, strengen Auflagen und einem Einreiseverbot für Berlin. Im Februar 1982 wurde ihre Tochter Mareen geboren, ein Jahr später Michaela. 1985, als die jüngere der beiden Schwestern wegen epileptischer Anfälle im Krankenhaus lag, stand plötzlich eine Jugendamtsmitarbeiterin vor der Tür, erinnert sich Sabine Zapf.

"Und dann hat sie Mareen an die Hand genommen und ist mit ihr zur Treppe runter und zur Tür hinaus. Wie sie zur Tür hinaus war, bin ich hinterhergerannt und habe gesagt: Geben Sie mir mein Kind zurück! Und da hat die sich umgedreht und gesagt: Seien Sie ruhig! Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind, rufe ich die Polizei und Sie gehen die restlichen Jahre."

Am nächsten Tag musste Sabine Zapf ins Jugendamt kommen. Dort wurde der zweifachen Mutter ein Dokument vorgelegt, mit dem sie der Adoption ihrer Mädchen zustimmen sollte. Unterschreiben wollte sie das auf keinen Fall, was den Zorn der Staatsbeamtin hervorrief:

"Überlegen Sie sich das gut! Sie wissen schon, warum die Kinder wegkommen? – Ich sage: Nein. – Sie haben doch Kindesmisshandlung begangen. – Ich sage, bitte was? – Ja, Sie haben doch Kindesmisshandlung begangen… Michaela hatte da einen blauen Fleck, hier einen blauen Fleck und… ich hätte das Kind geschlagen. Und da hat die zu mir gesagt: Sie können sich aussuchen, entweder Sie unterschreiben hier, für beide, oder die restlichen drei Jahre und die Kindesmisshandlung noch oben drauf."

"Freiwillige" Erklärungen wurden erzwungen

Nach dem Ende der DDR wurden mehr und mehr Fälle von zwangsadoptierten Kindern bekannt, deren Eltern nicht in Haft saßen und bei denen auch das Kindeswohl auf Grund von Vernachlässigung nicht gefährdet war. Mal war der Grund "renitentes Verhalten", mal "staatsfeindliche Hetze". Wer oppositionell war, Regimekritiker oder Auslandspresse las, riskierte den Zugriff des Staates auf die eigenen Kinder. Auch eine "nicht sozialistische Lebensweise" der in Kirchenkreisen Aktiven begründete das Recht, in die Erziehung einzugreifen. Das Gleiche galt für Menschen, die der "Pflicht zur Arbeit" nicht nachkamen oder bei Frauen mit häufig wechselnden Partnern und vielen Kindern. Als Legitimation diente § 249 des Strafgesetzbuches der DDR, ein "Gummi"-Paragraf, der willkürlich auslegbar war, erklärt Christian Sachse.

"Aber das einfachste war, wenn man die Mutter oder beide Eltern erpresst hat, eine freiwillige Erklärung abzugeben. Also zum Beispiel ist eine Mutter wegen § 249 in Untersuchungshaft genommen worden – das ist jetzt ein realer Fall – und dann kam ein Staatsanwalt und sagte, Sie werden sowieso zwei Jahre im Gefängnis bleiben. Wenn Sie wieder rauskommen, kennt Sie Ihr Kind nicht mehr. Also dann geben Sie das Kind frei. Das ist das Beste für dieses Kind. Und die Mutter hat das dann unterschrieben."

"Das habe ich alles nicht gemacht", sagt Viola Greiner-Willibald. "Ich war immer brav und anständig, bin meiner Arbeit nachgegangen und man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen."

Viola Greiner-Willibald ist eine von Zwangsadoption betroffene Mutter: "Also für mich ist Zwangsadoption wirklich Zwang, weil ich nämlich dazu gezwungen wurde zu unterschreiben, damit sie mir mein Kind nehmen können."

"Die Gedanken an das Kind sind immer da"

Viola Greiner-Willibald ist 55 Jahre alt, vierfache Mutter und Großmutter. Sie liebt es, mit ihren drei Enkeln zu spielen, wie sie es früher mit ihren Kindern getan hat. Mandy, ihre Erstgeborene, war ein Jahr alt, als ihr Sohn Michael ein Jahr später, 1983, geboren wurde.

"Mandy und Michael haben am gleichen Tag Geburtstag. Das ist für mich jedes Jahr schlimm. Also, da muss ich auch immer weinen, und Weihnachten habe ich auch jedes Jahr eine Kugel mit an den Baum gehangen - die war immer Michaels Kugel. Ich meine, man vergisst das ja nicht. Die Gedanken an das Kind sind ja immer da."

Der Staat sorgte für die Kinderbetreuung. Missliebigen Bürgern droht der Entzug ihrer Kinder.© picture alliance / dpa-Zentralbild / WOlfgang Thieme

Als die gelernte Kunstweberin Michael im März 1983 zur Welt brachte, war die kleine Schwester in der Kinderkrippe. Nach dem Stillen des Neugeborenen, der – zu frühgeboren – noch in der Klinik bleiben musste, ging sie in die Krippe, um Mandy abzuholen und ihr, aber auch den Erzieherinnen vom Brüderchen zu erzählen. Dort statt ihr zur Geburt zu gratulieren, bat die Leiterin der Einrichtung die junge Mutter ins Büro.

"Und da bin ich da rein und dann sah ich meine Tochter draußen mit kleinen Jungen sprechen und ich habe mich schon gefreut, dass ich sie gleich mitnehmen kann. Und dann hat man mir so einen Zettel hingelegt… Was da drauf stand, habe ich gar nicht gelesen, habe einfach nur zugehört, was die Dame zu mir sagte. Ich möchte das jetzt bitte unterschreiben, ansonsten bekomme ich Mandy, meine erstgeborene Tochter, nicht mit nach Hause. Da war ich erst mal total schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Hab das dann unterschrieben und habe mir gedacht auf dem Heimweg, ach, das ist nur Humbug."

Am nächsten Tag ging sie wieder zum Krankenhaus, um ihren Sohn zu stillen.

"Und da hieß es dann, ich darf das Krankenhaus nicht mehr betreten und sollte das Gelände verlassen. Also, ich durfte auch nicht mehr hoch zu meinem Kind. Da wusste ich erst, das ist wirklich so: Ich darf nicht mehr zu meinem Kind."

Viele Mütter trauten sich nicht, sich zu beschweren

Tag für Tag setzte sie sich in den Krankenhauspark, beobachtete die anderen Mütter, die ihre Kinder spazieren fuhren – immer in der Hoffnung, Michael zu sehen, ihn doch noch irgendwie mitnehmen zu können. Doch nach einer Woche wurde der jungen Mutter auch das verwehrt.

"Da hat man mich dann auch des Parks verwiesen. Also, ich durfte da auch nicht mehr hin. Und ich hatte zu Hause schon alles… Ich hatte das Bettchen, ich hatte wirklich alles für das Kind. Und da habe ich mich natürlich auch nicht mehr getraut, irgendetwas zu machen… Und ich habe auch mit niemanden darüber gesprochen, weil ich mir immer die Schuld gegeben habe: Irgendetwas hast du falsch gemacht. Aber warum? Weil, in der Nachbarschaft war eine Frau, die hat zehn Kinder gehabt. Da wurde nie eins weggenommen. Und ich habe alles ordentlich gehabt und man hat mir trotzdem mein Kind weggenommen."

Viola Greiner-Willibald war damals 19 Jahre alt. Die junge Frau hat sich nicht getraut, mit anderen darüber zu sprechen, dass der Staat ihr die Kinder weggenommen hatte. Und niemand hat nachgefragt. Warum – das kann sich die 55-Jährige bis heute nicht erklären. Vielleicht dachten alle: Na, es wird schon etwas dran sein, dass man der das Kind weggenommen hat. Es gab kein Urteil, keine Erklärung, einfach nichts. Sie hatte Michael geboren, und dann war er für sie spurlos verschwunden. Ihre Tochter durfte sie nur behalten, weil sie etwas unterschrieben hatte, was sie in dem Moment gar nicht verstanden hatte. Als auch noch die Beziehung zum Kindesvater zerbricht, stellt sie einen Ausreiseantrag und darf zwei Jahre später mit Mandy nach Westberlin ausreisen. Nach der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft arbeitete sie als Pflegemutter, und das, obwohl sie in den Augen des DDR-Staates für die Erziehung ihrer eigenen Kinder nichts taugte.

"Das war für mich so das Pflaster für mein Herz", sagt Greiner-Willibald. "Damit wollte ich wieder Liebe geben, die ich meinem Sohn nicht geben konnte und habe die dann an die Kinder weitergegeben. Also das hat mir viel geholfen."

Die Zahl der Betroffenen ist bis heute unbekannt

Die Angst vor der Willkür des SED-Staates hat Viola Greiner-Willibald nie wirklich verlassen, auch nicht in Westberlin.

"Ich bin jahrelang mit Schuldgefühlen herumgelaufen, weil ich mir ja die Schuld dafür gegeben habe: Was hast du falsch gemacht? Warum haben sie das Kind genommen?"

Erst als Viola im Internet die Homepage von Katrin Behr findet, begreift sie, dass ihr Unrecht geschehen ist, dass sie ein Opfer staatlicher Willkür war.

"Es ist eine alleinstehende junge Mutter, die nicht verheiratet war, zwar mit dem Vater zusammengelebt hatte, aber sie hatte kein familiäres Hinterland, das sie unterstützt", sagt Katrin Behr. Sie ist Beraterin für Betroffene von Zwangsadoptionen und kennt viele Schicksale wie das von Viola Greiner-Willibald:

"Man hat dann einfach diese junge Mutter erpresst, indem man sagte, wenn du dieses Kind nicht zur Adoption freigibst, dann nehmen wir das andere. Und ein junger Mensch mit 19, 20 Jahren hat natürlich auch Angst und ist sich bewusst, also wenn die mir das jetzt hier androhen, das machen die! Und um einfach das erste Kind zu schützen oder eins von den beiden, unterschreiben die Mütter."

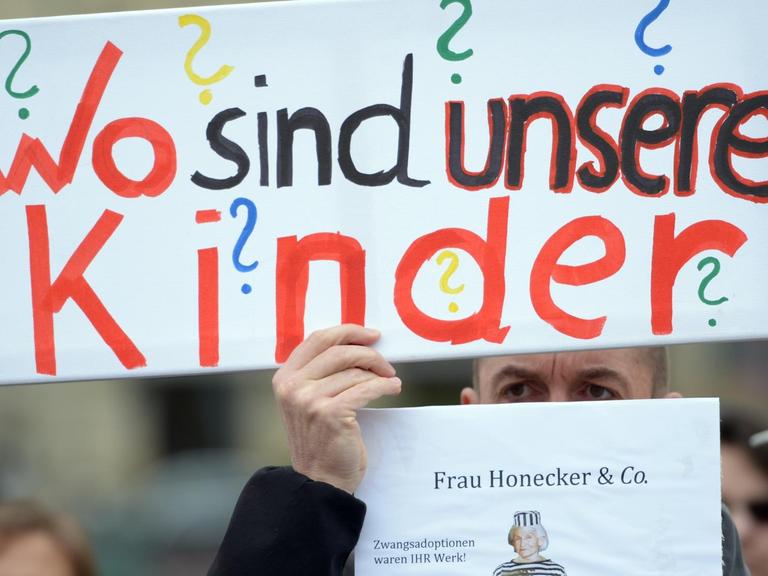

25 Jahre nach dem Fall der Mauer fordern Opfer von Zwangsadoptionen eine Aufarbeitung des ihnen geschehenen Unrechts. © picture alliance / dpa / Jörg Carstensen

Viola Greiner-Willibald ist kein Einzelschicksal, weiß Katrin Behr aus ihren Beratungen. Aber wie viele es waren, ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht bekannt. Bisher existiert nur eine Vorstudie zum Thema Zwangsadoption des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam aus dem Jahr 2018. Darin wird die Zahl der politisch motivierten Zwangsadoptionen in der DDR auf "mindestens mehrere Hundert" geschätzt. Katrin Behr erlebt in der Beratung verzweifelte Eltern, die nach ihren Kindern suchen – ohne etwas in der Hand zu haben. Das Problem, so Behr, ist:

"Eltern haben nach derzeitiger Gesetzeslage keine Möglichkeiten, keine Rechte, die Unterlagen einzusehen, weil diese Vermittlungsakte gehört – ich sage das jetzt einmal so in Anführungsstrichen – den adoptierten Kindern und deren Eltern."

Das Kind wurde der Muttern entwöhnt

Haben Betroffene Glück und treffen auf verständige Jugendamtsmitarbeiter, die einen Blick in die Adoptionsunterlagen gestatten oder irgendwie anders Einsicht gewähren, steht in den Akten oft nichts zu den Gründen des Kindesentzugs. Das war nicht nur bei Viola Greiner-Willibald so, weiß Beraterin Behr:

"Also, man hat das wirklich so hingestellt, als wollte sie kein Kind, und das ist das Fatale daran. Nicht nur, dass die Mutter so etwas Schlimmes erlebt hat, es erweckt auch bei den Adoptierten das Gefühl: Meine Mutter wollte mich ja gar nicht. Warum soll ich jetzt Kontakt zu der aufnehmen? Wenn die mich nicht will, dann hat sie halt jetzt Pech!"

Katrin Behr weiß, wovon sie spricht: Am 7. Februar 1972 wurde ihre Mutter im Beisein der damals Vierjährigen und deren Bruder verhaftet, die Kinder ins Heim gesteckt. Während Katrin wochenlang hofft, dass ihre Mutter wiederkommt, wie man es ihr bei ihrer Verhaftung versprochen hatte, wird das kleine Mädchen von einer linientreuen Familie adoptiert.

"Das waren oft Funktionäre, Lehrer, Erzieher in Heimen, Heimerzieherinnen, Alleinstehende, die haben sich dann oft in ein Kind verliebt und haben das dann mit nach Hause genommen", sagt Christian Sachse und erklärt die Vorgehensweise beim Kindesentzug:

"Also, man hat das Kind der jungen Mutter weggenommen und hat gesagt, so, wir bringen das jetzt ins Heim. Und dann wurde gezielt ein Prozess in Gang gesetzt, dass sie sozusagen emotional auseinander kamen und dieser Entwöhnungsprozess konnte dann ruhig schon einmal ein Jahr dauern. Und dann hat man der Mutter einfach mitgeteilt, jetzt haben Sie sich ein Jahr nicht gekümmert. Jetzt geben wir das Kind zur Adoption frei."

Katrin durfte nicht einmal zu ihrer Oma Kontakt haben, ihr Bruder kam in ein anderes Heim. So sollten die Kinder ihre Ursprungsfamilie vergessen. Dass sich ihre Mutter nach ihrer Haftentlassung um die Rückgabe ihrer Kinder bemühte, las Katrin Behr erst Jahre später in ihrer Adoptionsakte:

"Sie hat immer angefragt, Briefe gibt es von ihr: Was ist denn mit meinen Kindern? Wann kann ich sie wiedersehen? Und wenn man dann in den Unterlagen nachliest, was beschlossen wird und wo man dann plötzlich erkennt, sie wollte den Kontakt zu mir haben, aber sie durfte das gar nicht... Wenn man dann diese Unterlagen einsieht, das war wirklich so: oh Gott, es tut mir furchtbar leid, was ich gedacht habe über dich. Und gleichzeitig aber auch, wie die so diese Wut auf diese eigene Familie geschürt haben - mit diesen 'nicht sagen'. Also, die haben da echt volle Arbeit geleistet."

Nachfragen nach den leiblichen Eltern waren unerwünscht

Hinzukam, dass ihre Adoptiveltern gar nicht oder wenig über die leibliche Mutter gesprochen und somit – bewusst oder unbewusst – das Kind beeinflusst haben.

"Ich habe einmal die Adoptivmutter gefragt: Was ist eigentlich mit meiner richtigen Mama?", so Katrin Behr. "Und ich habe nur gespürt, oh, die Frage hätte ich nie stellen dürfen."

Katrin Behr sagt, sie hege gegenüber ihrer Adoptionsfamilie keinen Groll. Ihre Adoptiveltern haben ihr viel ermöglicht, seien immer für sie da gewesen. Das sei bei allem Unrecht, bei allem, was leiblichen Eltern mit einer Zwangsadoption an Unrecht angetan wurde, wichtig, sagt die 52-Jährige:

"Man ist ja mit der Adoptionsfamilie emotional und sozial dann schon verwachsen, auch wenn man nicht genetisch verwachsen ist. Aber das ist eine große Rolle und wenn ich ein gutes Familienkonstrukt hatte, dann ist auch Angst: Wenn ich mich jetzt zu der Mutter hinwende, dann könnte es sein, dass meine Familie mich aus dem Nest rauswirft und sagt: Also, wenn du jetzt dahin gehst, da brauchst du bei uns nicht mehr kommen."

Viola Greiner-Willibalds Sohn wurde durch eine Fernsehsendung wiedergefunden. Er wollte seine Mutter aber nicht sehen, hat ihr nur einen Brief geschrieben. In diesem Brief, der eine halbe Seite lang und mit Maschine geschrieben ist, schreibt Michael seiner Mutter:

"Sehr geehrte Frau Greiner, (…) leider muss ich Ihnen mittteilen, das ich keinerlei Kontakt wünsche. Ich kann Ihnen versichern, dass ich in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen bin. Ich hatte ein tolle Kindheit und Jugendzeit. Mir hat es zu keiner Zeit an etwas gefehlt… Kontakt zu Ihnen würde mein Leben, wie es im Moment ist, komplett zerstören. Nichts wäre mehr so, wie es einmal war. Ich bitte Sie deshalb, meinen Wunsch zu akzeptieren und keinen Kontakt zu mir aufzunehmen, weder schriftlich noch persönlich. Mit freundlichen Grüßen, Michael."

"Ich habe mich ja so auf diesen Brief gefreut", sagt Viola Greiner-Willibald. "Dieser Brief ist aber für mich nicht das, was ich haben wollte… Und das war dann für mich das zweite Mal wegnehmen. Ich weiß von dem Jugendamtsmitarbeiter, dass es ihm gut geht, dass er mit beiden Beinen voll im Leben steht – es ist für mich jetzt erst einmal zufriedenstellend … und damit ist es erst einmal abgeschlossen. Ich will auch nicht hinschreiben so auf Mitleid… Ich möchte, dass er sich alleine meldet und wenn nicht, dann muss ich damit bis zum Ende leben."

Nach 29 Jahren fand Andreas Laake seinen Sohn wieder

Andreas Laake hatte 1984 versucht, aus der DDR zu fliehen. Aber sein Fluchtversuch scheiterte, und er wurde zu vier Jahren Haft, seine schwangere Frau auf Bewährung verurteilt. In seiner Haftzeit wurde Sohn Marco geboren. Ohne Einwilligung des Vaters wurde Marco zur Adoption freigegeben. 29 Jahre dauerte es – dann hat Laake nach endlos langer Suche seinen Sohn gefunden und am Leipziger Hauptbahnhof wiedergesehen.

"Also man hat ja im Kopf tausend Fragen und hat auch eine große Erwartung, aber auch große Ängste", erinnert er sich. "Und ich hatte immer zu meiner jetzigen Frau gesagt, ich werde meinen Sohn sofort wiedererkennen, obwohl ich nur ein Baby-Foto hatte. Und dann stieg auf dem Zentralparkplatz hier drüben ein junger Mann aus dem Auto und ich sagte zu meiner Frau, und das ist mein Sohn Marko."

Es dauerte 29 Jahre, bis Andreas Laake seinen Sohn wiedersah, der während Laakes Haftzeit wegen Republikflucht zwangsadoptiert wurde.© picture alliance / dpa / Anna Ringle-Brändli

Man geht aufeinander zu und weiß gar nicht, was man machen soll, erzählt Andreas Laake. Soll man die Hand geben? Umarmen? Einfach warten? Ihre Lebenswege waren gewaltsam getrennt worden. Wie soll es jetzt weiter gehen?

"Und wenn wir dann die Kinder finden und man kann Kontakt aufbauen, was nicht immer ist, und dieser Lebensstrang läuft dann wieder parallel, dann haben wir sehr viel erreicht", sagt Laake. "Das wird niemals wieder ein Lebensstrang. Der ist unwiederbringlich zerrissen worden. Wir stehen eigentlich vor einer wildfremden Person und müssen jetzt zusehen, dass dieses wieder zusammenwächst."

Andreas Laake hat seinen Sohn wiedergefunden – und dieser wünscht auch den Kontakt zu seinem leiblichen Vater. Beflügelt vom seinem eigenen glücklichen Schicksal will der 59-Jährige auch anderen helfen. Er hat die Interessensgemeinschaft "Gestohlene Kinder der DDR" gegründet, der mehr als 1.700 Betroffene von Zwangsadoptionen und Säuglings- beziehungsweise Kindestod der ehemaligen DDR angehören.

Wurde Frauen sogar vorgetäuscht, ihr Kind sei gestorben?

Das Thema Zwangsadoptionen gehört zu den besonders berührenden Themen der DDR-Geschichte. In die Fernsehserie "Weißensee" wurde die Suche nach einem für tot erklärten Kind eingebaut. Diese fiktionale Geschichte nährte bei Betroffenen Zweifel an ihren eigenen Schicksalen. Sie wandten sich mit ihren Fragen an die entsprechenden Stellen, sagt Birgit Neumann-Becker, Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bei ihr zum Beispiel meldeten sich mehr als 30 Frauen. Stimmte es wirklich, dass ihr Kind nach der Geburt gestorben war? Um die verunsicherten Frauen nicht im Ungewissen zu lassen, beauftragte Neumann-Becker den Medizinhistoriker Florian Steger vom "Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin" der Universität Ulm mit der Frage:

"Können wir wissenschaftliche Evidenz dafür hervorbringen, dass tatsächlich Frauen, die eine Geburt hatten in einer Klinik, dass einzelnen Frauen dieses Kind nach der Geburt weggenommen wurde unter dem Vorwand, das Kind sei gestorben?"

Betroffene – also Mütter, Väter, Geschwister oder Angehörige – konnten sich an den Medizinhistoriker wenden und er hat sich ihre Geschichte angehört. Steger schaute sich alle Unterlagen wie Geburts- und Sterbeurkunden, Obduktionsberichte genau an. Er hat Archive durchforstet, Berge von Akten studiert.

Bei seinen Recherchen stellte Florian Steger fest, dass sich die Mehrzahl der Frauen von den Kindern nicht verabschieden konnte. Manche habe das tote Kind nicht einmal mehr gesehen. Meist wurde es nicht bestattet, sondern anonym beigesetzt. Ein Ort der Trauer gibt es nicht. Hinzukommen fehlerhafte Unterlagen: Daten seien falsch, das Geburtsgewicht stimmte nicht mit dem Gewicht nach Eintritt des Todes überein. Manchmal sei an einer Stelle das weibliche, an anderer das männliche Geschlecht angekreuzt worden.

Medienberichte über gestohlene oder weggenommene Kinder nähren die Zweifel, dass die verstorbenen oder totgeborenen Kinder doch noch leben könnten. Trotz alledem sagt Steger, "dass ich hierfür während meines Projektes keinen historisch belastbaren und damit wissenschaftlich vertretbaren Hinweis gefunden habe und auch keinen Einzelfall, in dem wissenschaftlich nachvollziehbar war, historisch-argumentativ nachvollziehbar, dass wirklich diese frisch geborenen Kinder der Mutter oder den Eltern weggenommen worden sind."

Der Medizinhistoriker Steger betont, man dürfe das nicht vermischen: Zwangsadoption einerseits und andererseits die Suche nach dem Kind, das während oder kurz nach der Geburt gestorben ist. Anders als in der Öffentlichkeit oft dargestellt gehe es hier nicht um Zwangsadoptionen, bei denen Eltern oft aus politischen Gründen das Kind weggenommen wurde.

Die Akten dürfen nicht vernichtet werden

Auch die Berliner Juristin Marie-Luise Warnecke forscht schon lange zum Thema DDR-Zwangsadoptierten, sie hat darüber 2009 ihre Dissertation verfasst. Die Juristin hat fünf solcher Adoptionen und einen Versuch nachgewiesen hat und sagt, dass die bisher festgestellten Fälle womöglich nur die "Spitze des Eisbergs" seien. Belastbare Zahlen seien nötig, damit auch eine Opferanerkennung der Eltern und Kinder erfolgen könne.

Dafür kämpft die Interessengemeinschaft "Gestohlene Kinder der DDR" und sieht bei diesem Thema noch großen Klärungsbedarf. Immer und immer wieder suchen die Mitglieder die Öffentlichkeit, um auf die Schicksale betroffener Eltern und Kinder aufmerksam zu machen. 2018 hat der Verein eine Petition an den Bundestag verfasst. Darin forderte er im Namen der Betroffenen eine Informationspflicht, eine öffentliche Clearingstelle, die Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für Dokumente bei Jugendämtern, Gerichten, Standesämtern, Kliniken. Nicht zuletzt auf Initiative der Interessengemeinschaft und ihrer Petition hat sich im November 2019 der Deutsche Bundestag mit dem Thema Zwangsadoption befasst, erzählt Andreas Laake und ist froh über den neugeregelten Umgang mit Adoptionsakten:

"Das ist schon ein Riesenerfolg, dass diese Akten nicht mehr vernichtet werden dürfen, sondern dieser Studie zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen diese Akten, weil, ohne diese Akten können wir nichts beweisen. Wenn die jetzt in ein Jahr oder zwei Jahren geschreddert werden, dann haben wir selber nichts mehr in der Hand."

Die Änderung des § 9 des Adoptionsvermittlungsgesetzes macht es möglich, dass die Adoptionsakten jetzt für die Forschung zugänglich sind. Der Deutsche Bundestag sichert dazu den rechtlichen Rahmen und stellt 2 Millionen Euro als Anschubfinanzierung für das Einrichten der unabhängigen Clearingstelle, einer DNA-Datenbank für suchende Kinder und leibliche Eltern und für die Durchführung der Hauptstudie zur Untersuchung der wahren Dimension der DDR-Zwangsadoption zur Verfügung. 30 Jahre nach dem Ende der DDR soll dieser verdrängte Teil der Geschichte rechtlich und politisch aufgearbeitet werden, sagt Christian Sachse und hofft, dass es nicht nur bei der Anschubfinanzierung bleibt:

"Das ist nicht einfach mal so ein bisschen 'Herumgeforsche', sondern das ist sehr viel Arbeit und sehr teuer. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass der Bundestag da wirklich einen großen Betrag einstellt. Nicht dass es einen kurzen Aufschrei gibt und dann wird der Deckel wieder zugemacht. Dafür ist das Leid zu groß."