Christoph Stampfer, RWTH Aachen: "Das Material ist extrem flexibel: Wir können es bis zu 20 Prozent dehnen. Sehr gute elektrische Leitfähigkeit."

Iris Niehues, Uni Münster: "Eigentlich ist es ganz einfach, und zwar hat man ja die Kristalle und die klebt man dann einfach zwischen zwei Klebestreifen."

Max Lemme, RWTH Aachen / Geschäftsführer AMO: "Ich war sehr begeistert. Die elektronischen Eigenschaften sind einfach unglaublich beeindruckend, es ist optoelektronisch spannend, es ist mechanisch extrem gut und stark."

Christoph Stampfer, RWTH Aachen: "Und zudem ist es durchsichtig. Das sind schon Kombinationen von Eigenschaften, die sehr rar sind."

Bernhard Schartel, Materialwissenschaftler: "Sie haben die Leitfähigkeit, Sie haben die Verstärkung, es ist ein sehr, sehr schönes System und es fasziniert."

Ursula Wurstbauer, Uni Münster: "Atomlage auf Atomlage auf Atomlage..."

Max Lemme: "Und für mich kam eben sofort die Frage, was kann man damit machen in Richtung Anwendung?"

Rudolf Bratschitsch, Uni Münster: "Wenn man ein Material hat, das ultradünn ist, das ultrastabil ist, das ultraflexibel ist, dann kann man erwarten, dass da was Spannendes passiert, in der Zukunft."

Der flache Alleskönner

29:08 Minuten

Biegsame Bildschirme, superschnelle Chips: Die Erwartungen an Graphen schießen in die Höhe, als im Jahr 2004 die Entdeckung des sehr leitfähigen und stabilen Werkstoffs bekannt gegeben wird. Ist der Hype berechtigt?

Guten Morgen, es ist Dienstag, der 5. Oktober 2060. Selbstleuchtende Wände aus dem Wundermaterial machen Lampen überflüssig, Autos filtern mit seiner Hilfe den Wasserstoff für ihre Brennstoff-Zellen direkt aus der Luft, an einem Seil aus seinen Fasern saust ein Fahrstuhl ins Weltall und bringt Menschen ohne Raketentreibstoff auf eine Raumstation.

Oh, und außerdem surfen wir dank diesem Stoff mit superschnellen Computern im absolut abhörsicheren Internet. Und Handys sind so leicht und flexibel, dass man sie einfach aufrollen und in die Hemdtasche stecken kann.

Und all das dank Graphen. Eigentlich nichts weiter als ein paar Kohlenstoffatome. Ist das der High-Tech-Werkstoff für die Welt von Morgen?

Atomar dünne Kohlenstoff-Filme

Zurück zum Anfang. Am 22. Oktober 2004 veröffentlicht das Fachjournal Science den Artikel. "Electric Field Effect in Atomically thin Carbon films", erklärt der Wissenschaftshistoriker Christian Kehrt. "Also atomar dünne Kohlenstoff-Filme, Schichten, in denen elektrische Effekte zu beobachten sind."

Unter den Autoren: Andre Geim und Kostya Novoselov, zwei Physiker der Universität Manchester. Die atomar dünne Kohlenstoff-Schicht haben sie mit einer geradezu absurd simplen Methode hergestellt.

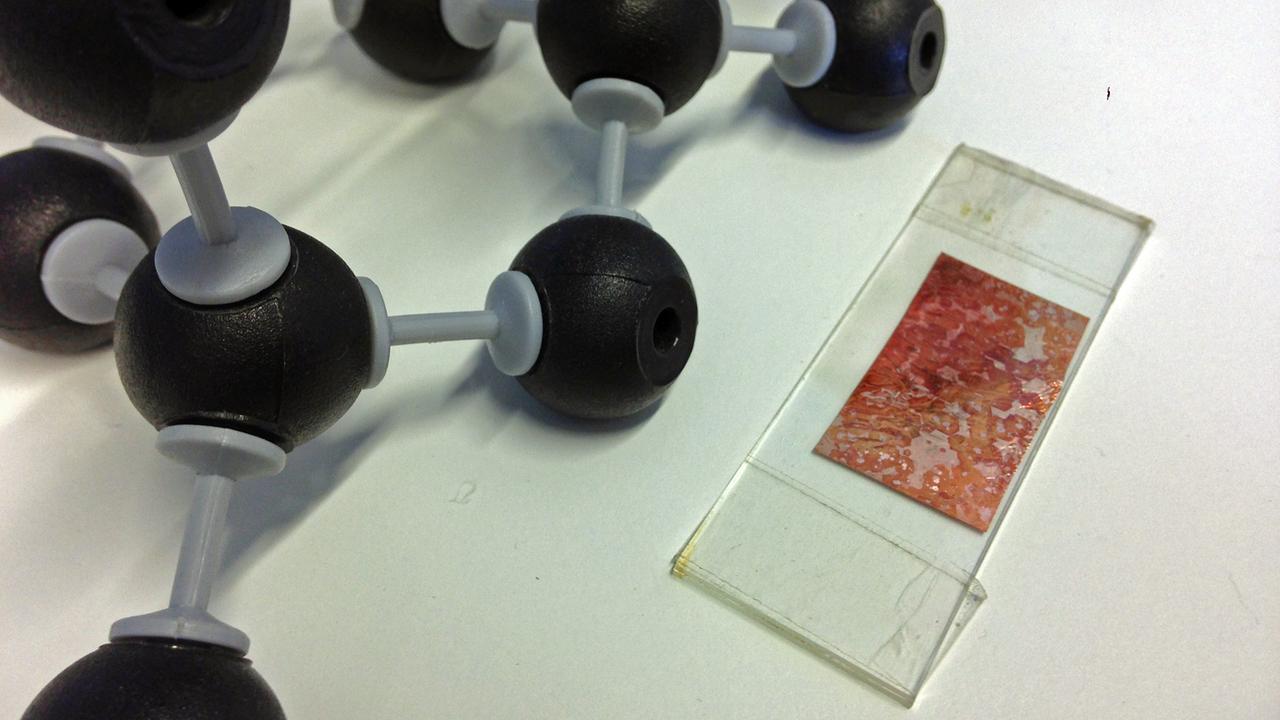

Auf Kupferfolie gewachsenes Graphen neben einem Atommodell© Jennifer Rieger

Man nehme: ein Stück Klebeband, ein Stück Graphit etwa aus einer Bleistiftmine. Man klebe das Tape auf den Graphitklumpen, ziehe es wieder ab und, voilà: Wir haben Graphen hergestellt.

"Das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Atom dick", sagt Christoph Stampfer. "Dünner geht nicht! Und damit können wir jetzt spielen."

Experimentalphysiker Christoph Stampfer erforscht das "Wundermaterial" an der RWTH Aachen. Dort wurde dem Stoff sogar ein eigenes Institut gewidmet: das "Aachen Graphene and 2D Materials Center".

"Die Idee dahinter ist", erklärt er, "dass wir das ganze Portfolio – von der Grundlagenforschung, wo wir neue Eigenschaften studieren, bis hin zum elektronischen Bauteil und der elektronischen Schaltung – integrieren."

Helle Begeisterung bei den Physikern

Physiker versetzt der neue Stoff in helle Begeisterung. Graphen ist nicht nur superdünn und extrem leicht, sondern auch ultrastabil, flexibel – und es leitet Strom und Wärme besser als jedes andere bekannte Material.

Und so dauert es nach der Veröffentlichung des Fachartikels nur sechs Jahre, bis die Pioniere mit dem Klebeband Nachricht aus Stockholm erhalten.

"Also mit Klebeband und Graphit kann man einen Nobelpreis gewinnen", sagt Christoph Stampfer. Klebeband auf Graphit zu kleben war natürlich nicht die eigentliche Leistung, für die Geim und Novoselov geehrt wurden.

Auch vor den beiden haben Forschende wohl tausendfach ohne es zu wissen Graphen hergestellt, es aber einfach in den Müll geworfen. Geim und Novoselov dagegen untersuchten das Material und entdeckten seine erstaunlichen physikalischen Eigenschaften.

"Das ist ja sehr oft so, dass man Dinge unter seiner Nase hat, jeden Tag, aber nicht erkennt was man damit alles Tolles machen kann. Und bei Graphen war das glaube ich auch so", sagt Rudolf Bratschitsch, von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. "Was ich in der Hand habe, ist ein 3D-gedrucktes Modell, vergrößert, damit wir es in der Hand halten können."

Der Physiker hält ein Gitter aus rotem Kunststoff in die Höhe: Kugeln stellen einzelne Kohlenstoffatome dar, Stege die Verbindungen zwischen ihnen.

"Was man sehen kann, ist, dass die einzelnen Atome hexagonal angeordnet sind", erklärt er. "Also so wie bei Bienenwaben. Ja, und dass es eben ein zweidimensionales Material ist, das heißt also, das Ganze in einer Ebene sozusagen liegt. Prinzipiell ist es unendlich ausgedehnt, wenn wir wollen."

Ein zweidimensionales Material, das nur aus Oberfläche besteht – das galt bis vor kurzem als unmöglich.

"Es hat theoretische Überlegungen gegeben, dass Graphen nicht existieren kann"., sagt Rudolf Bratschitsch. "Haben sich Leute das ausgerechnet und gesagt: Es geht gar nicht, es kann nicht stabil sein."

Eigenschaften schon 1947 theoretisch beschrieben

"Diese Forschungszusammenhänge mit Graphen oder zweidimensionalen Schichtsystemen, die haben ja selber auch eine Wissenschaftsgeschichte, auch die fallen nicht vom Himmel", sagt Christian Kehrt, Wissenschafts- und Technikhistoriker an der TU Braunschweig. "Graphen ist ja auch schon länger bekannt."

Tatsächlich: Schon 1947 beschrieb der kanadische Physiker Philip Russell Wallace die Eigenschaften von Graphen – allerdings nur in der Theorie. Und 1962 berichtete ein Team von Chemikern der Universität Heidelberg in der Zeitschrift für Naturforschung, durch Reduktion von Graphitoxid "dünnste Kohlenstoff-Folien" hergestellt zu haben – darunter vielleicht auch einzelne Lagen von Graphen.

Forschungszusammenhänge fallen nicht vom Himmel, sagt Christian Kehrt.© Ivo Mayr

Die Nobelpreisträger aus Manchester haben nicht nur bewiesen, dass es geht. Sie haben auch bestätigt, dass die Eigenschaften von Graphen den theoretischen Erwartungen entsprechen.

"Das heißt, das Interessante ist nicht per se der Graphenfilm, sondern die physikalischen neuen Effekte in diesem Material", sagt Christian Kehrt.

Leitend, biegsam und belastbar – was könnte man aus so einem Material nicht alles herstellen? Flexible Displays, superschnelle Rechner, hochempfindliche Sensoren, ja, sogar der Fahrstuhl ins All scheint plötzlich in greifbare Nähe gerückt.

"Der Hype um Graphen konnte erst dann entstehen als man auch neue wissenschaftliche Zusammenhänge fand, die aber sowohl wissenschaftlich aufregend sind und gleichzeitig aber auch diese Innovation versprechen" erklärt Christian Kehrt. "Sie haben hier beides. Sie haben die aufregende neue Physik und schon gleichzeitig auch die Zukunftsbeobachtung: Das ist wirklich relevant für das Feld der zukünftigen Mikroelektronik."

Wundermaterial Graphen: Der Hype ist geboren.

"Wenn man Graphen verstehen will", sagt Christian Kehrt, "dann sollte man irgendwie ganz analytisch mal gucken, wer sind eigentlich die Akteure in dem Feld? Und warum?"

Transparenter Kunststoffzylinder mit Lämpchen

"Wir waren in Barcelona auf dem Mobile World Kongress und dafür haben wir das gemacht", sagt Christoph Stampfer. Er sitzt in seinem Büro an der RWTH Aachen und öffnet einen kleinen schwarzen Kunststoffkoffer. Uns leuchtet ein transparenter Kunststoffzylinder entgegen. Das Lämpchen dient allerdings nur dem dramatischen Effekt.

Christoph Stampfer: "Ich habe nämlich auch gesagt, wir haben da so viel Zeit investiert, das zu bauen, er soll doch bitte ein ordentliches Gehäuse, also eine Schachtel machen."

Frank Kaspar: "Sieht sehr technisch aus."

Christoph Stampfer: "Was Sie hier sehen, das ist der erste hochqualitative, flexible Hall-Sensor aus Graphen. Das, was hier eingebaut ist, das ist wirklich alles hier in Aachen gemacht alles. Ist sogar transparent, man kann da leicht durchsehen. Da ist diese gekrümmte Folie und da sitzt ein Hall-Sensor aus Graphen. Und damit können wir Magnetfelder messen. Wirklich sensitiv, wir können mit einem Magnet drangehen und dann können wir das mit dem Smartphone auslesen."

Frank Kaspar: "Das ist ein Prototyp."

Christoph Stampfer: "Das ist ein reiner Prototyp, ja. Aber dieser Hall-Sensor ist so gefertigt mit einer Technologie, die man hochskalierten kann."

Frank Kaspar: "Sieht sehr technisch aus."

Christoph Stampfer: "Was Sie hier sehen, das ist der erste hochqualitative, flexible Hall-Sensor aus Graphen. Das, was hier eingebaut ist, das ist wirklich alles hier in Aachen gemacht alles. Ist sogar transparent, man kann da leicht durchsehen. Da ist diese gekrümmte Folie und da sitzt ein Hall-Sensor aus Graphen. Und damit können wir Magnetfelder messen. Wirklich sensitiv, wir können mit einem Magnet drangehen und dann können wir das mit dem Smartphone auslesen."

Frank Kaspar: "Das ist ein Prototyp."

Christoph Stampfer: "Das ist ein reiner Prototyp, ja. Aber dieser Hall-Sensor ist so gefertigt mit einer Technologie, die man hochskalierten kann."

Flexible Magnetsensoren könnten Elektromotoren steuern. Auch in Smartphones und Tablets kommen Hall-Sensoren zum Einsatz. Sie sorgen etwa dafür, dass sich das Display ausschaltet, wenn man ein magnetisches Cover zuklappt.

Was eine Zukunft mit Graphen bereithält, ist noch gar nicht abzusehen. Christoph Stampfer glaubt, dass die Technologie selbst definieren wird, was mit ihr gemacht werden kann.

"Ich bin mir ziemlich sicher", sagt er, "dass in einer Generation die Leute darüber lachen werden, mit was für klobigen Geräten wir in der Hosentasche rumlaufen. Und der Grund, warum wir das tun, ist hauptsächlich ein technologischer. Wir haben heute keine guten Materialien, die es erlauben, Handys flexibel zu machen. Wir haben keine guten Materialien, die es erlauben, Displays aufrollbar zu machen."

Rollbare Smartphones! Aber um die im industriellen Maßstab herstellen zu können, braucht man große Mengen an Graphen. Mit der Klebebandmethode wird das nix.

"Graphen wachsen" ist kein Hexenwerk

Christoph Stampfer ist da schon einen Schritt weiter: "Ich zeige Ihnen jetzt hier, da hinten, das ist das Labor, wo wir den Wachstumsprozess machen. In dieser Glasröhre hier, in diesem Ofen hier da können wir Temperaturen von über tausend Grad kriegen. Und dann lassen wir hier Methangas durchströmen, und hier in der mittleren Zone können wir dann das Graphen wachsen. Und Sie sehen, das ist eine einfache Anlage."

Der Ofen umschließt die etwa 1,50 Meter lange Glasröhre und lässt sich auf- und zuklappen wie ein Waffeleisen. In die mittlere Zone der Röhre legen die Forschenden ein Stück Kupferfolie. Bei sehr hohen Temperaturen spaltet sich der Kohlenstoff aus dem Methangas ab, lagert sich auf der Oberfläche der Folie an und bildet dort das charakteristische Kristallgitter, das an Bienenwaben erinnert.

Christoph Stampfer erklärt den Graphen-Wachstumsprozess.© Jennifer Rieger

"Graphen wachsen", nennt Stampfer diesen Prozess: "Kein Hexenwerk, gutes Graphen wachsen ist kein Hexenwerk. Die Schwierigkeit ist, das von Kupfer runterholen. Diese Transferprozesse sind die entscheidenden Prozesse."

Der industriellen Anwendung von Graphen auf die Sprünge zu helfen – daran gibt es auch großes politisches Interesse. Die Europäische Union hat 2013 das Graphene Flagship aufgesetzt – das größte Förderprogramm, das sie jemals einem einzelnen Material gewidmet hat. Über zehn Jahre hinweg pumpt die Staatengemeinschaft eine Milliarde Euro in Forschung und Innovation rund um Graphen.

"Das Ganze hat einen Vorteil, weil die wissenschaftliche Community in großem Maßstab zusammenarbeiten kann mit diesem Geld. Wir sind jetzt über 150 Partner im Flagship", sagt Max Lemme von der Firma AMO.

Das Gebäude liegt auf dem Campus der RWTH Aachen, ganz in der Nähe von Christoph Stampfers Büro. Lemme sitzt im strategischen Beirat des EU-Flagships. Ein Gremium aus Wissenschaftlern und Industrie.

Gigantisches Förderprogramm der EU

Ziel des gigantischen Förderprogramms: Graphen aus den Laboratorien in die europäische Gesellschaft zu bringen, um das wirtschaftliche Wachstum anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Nur: Ist es gerechtfertigt, einen einzigen Stoff mit so großen Erwartungen aufzuladen?

"Ja, das ist die Wundermaschine und das Füllhorn der Technik", sagt Christian Kehrt. "Das heißt, alle politischen und gesellschaftlichen Probleme, die es so gibt heutzutage, es gibt ja einige, werden qua neuer Technologie gelöst werden können. Das ist eine Annahme, die diesen Visionen zugrunde liegt. Als Technikhistoriker würde ich sagen, es ist ein ganz kruder und starker Technikdeterminismus. Also wir brauchen Technik, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und darüber kann man natürlich streiten, man könnte auch sagen, umgekehrt: Die Gesellschaft ist es, die bestimmt wohin die technische Entwicklung gehen soll."

Auf der Website des Graphene Flagships findet sich auch die Rubrik "Graphene Products". Die Liste ist allerdings eher kurz – und wirkt nicht unbedingt revolutionär: Ein Motorradhelm, der Wärme besonders gut ableiten und den Kopf kühl halten soll. Graphen-Tinte, damit lassen sich zum Beispiel leitfähige Schaltkreise ausdrucken. Fahrradreifen, Kopfhörer.

Na, und wo sind unsere aufrollbaren Handys? Der Fahrstuhl ins All? Die superschnellen Prozessoren?

"Es gibt die Idee eines Hypes, der S-Kurven förmig verläuft", sagt Christian Kehrt. "Das heißt, am Anfang wird alles groß aufgebauscht, und die Erwartungen sind groß. Dann flaut der Hype ab, so langsam normalisiert sich die Forschung und auch die Innovation. Und es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man dann am Ende dann auch diese wirklich marktfähigen Produkte hat", meint Technikhistoriker Christian Kehrt.

Und er erinnert daran: Vor dem Graphen-Hype gab es etliche Technologien, die sich nach der Anfangseuphorie erst nach und nach durchsetzen konnten – zum Beispiel die Luftfahrt.

"Luftfahrt war eine neue Technologie", sagt er, "die mit sehr viel Hype und Begeisterung von der Gesellschaft angenommen wurde und auch mit sehr großen staatlichen Mitteln subventioniert wurde. Das heißt, Luftfahrt war ja lange gar nicht rentabel, das war ein Subventions- und Schuldengeschäft und war vor allem militärisch interessant. Bis also die Verkehrsluftfahrt im Grunde marktfähig war, das war ein langer Weg. Bei neuen Technologien hat man immer so ein bisschen das Problem, dass wirklich radikal neue Technologien anfangs keinen Markt haben. Und: Wie kann man diese Phase von der Idee oder von der Grundtechnik, die gerade so am Anfang ist aber noch nicht marktreif, überbrücken, bis es kommerziell auch wirksam ist?"

Die "Ei-Huhn-Problematik" der Innovation

"Das ist immer so eine Ei-Huhn-Problematik", sagt Bernhard Schartel." Ich brauche die höheren Produktionszahlen, damit es billiger wird, und es muss billiger werden, dass ich die höheren Produktionszahlen habe. Das ist bei jedem Material so."

Bernhard Schartel untersucht an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin, wie Verbundwerkstoffe für die Industrie verbessert werden können. Dabei testet er auch zusammengesetzte Materialien, die Flocken von Graphen enthalten.

"Ich komme von der Polymerwissenschaft", erzählt er. "Ich nutze die als Nanopartikel in Nanokompositen."

Kompositmaterialien werden etwa für die Gehäuse von Laptops und Elektrogeräten verwendet – und in vielen anderen Bereichen, wo es auf leichte aber stabile Werkstoffe ankommt. Zum Beispiel im Flugzeugbau. Und auch die Nase des ICE besteht aus einem solchen Materialmix.

Graphen hat dabei den Vorteil, dass es gleich mehrere Eigenschaften auf einmal verbessern kann: Es macht Materialien stabiler und gleichzeitig leitfähig.

Ähnlich vielseitig zeigen sich Graphen-Nanopartikel auch im Flammschutz. Werden sie beigemischt, verbessern sie die Feuerfestigkeit des Werkstoffs, aber das geht nicht auf Kosten der Stabilität, wie es bei vielen anderen Flammschutzmitteln der Fall ist.

"Deshalb sind solche multifunktionalen Sachen immer sehr interessant", sagt Bernhard Schartel. "Aber es sind nicht diese 'Wundermaterialien'!"

Bernhard Schartel glaubt nicht an "Wundermaterialien".

© Michael Danner

Bernhard Schartel nimmt die großspurigen Zukunftsentwürfe des Förderprogramms für Graphen dementsprechend gelassen. In seinem Feld leistet das Material jetzt schon eine Menge.

"Wenn die Visionen die Erwartungen zu hoch geschraubt haben", sagt er, "ändert das nichts daran, dass das, was wir erreicht haben, trotzdem ein Erfolg ist. Das sind die Innovationen, die jetzt bei einer Firma oder dem Standort Deutschland unser Überleben sichern. Bei solchen Elektrogehäusen müssen sie immer wieder eine kleine Innovation haben, alle drei bis fünf Jahre, um einfach nur den Marktanteil oder die Arbeitsplätze zu erhalten. Und wenn es halt nur Nischenprodukte sind, ist das trotzdem ein wesentlicher Beitrag. Nur so geht es."

Brücke zur industriellen Verwertung schlagen

Die Brücke zwischen der Grundlagenforschung an Graphen und industrieller Verwertung auch in der Elektrotechnik zu schlagen, ist das Ziel von Max Lemmes Firma AMO in Aachen.

Er glaubt an eine Zukunft mit Graphen. Was genau die Anwendung sein wird, die den Stoff unersetzbar macht, weiß allerdings auch er nicht.

"Also unbestritten ist das Material unfassbar gut in vielen Aspekten", sagt Max Lemme. "Das hätte man vorher so nicht geglaubt. Und dann gibt es Artikel in renommierten Zeitschriften. Die werden von der Presse aufgegriffen, ein Thema wird dann heiß und so entsteht der Hype. Wir wissen eben auch ganz genau, dass es was anderes ist, einmal eine Materialeigenschaft zu zeigen und andererseits ein Produkt herzustellen, millionenfach - und das zu verkaufen."

Noch klafft eine Lücke zwischen Grundlagenforschung und Industrie. Als Beispiel nennt Max Lemme Magnetfeldsensoren – die als Prototyp in Christoph Stampfers leuchtendem Koffer bereits funktionieren:

"Die Eigenschaften der Magnetfeldsensoren hängen aber ganz klar mit dem Material zusammen. Das heißt, wenn das Material schwankt, ist auch jeder Sensor wieder anders. Und da geht es eben los. Dann ist es eben als Produkt nicht mehr klar spezifizierbar, wenn man weiß, da sind riesige Schwankungen drin, dann kann man dieses Produkt nicht auf den Markt bringen im Grunde genommen."

Das Graphene Flagship könnte dabei helfen, die Durststrecke zu überwinden.

"Man redet heute oft von sogenannten TRLs, Technology readiness Level, also Technologie Reifegrad im Grunde genommen", erklärt Max Lemme. "Das ist mal definiert worden von der NASA, die dann am Ende sagt okay, wenn ich von null, von der Idee bis zu neun gekommen bin, bei neun kann ich die Rakete abschießen auf den Mond. Das war so ein bisschen die Idee dabei. Dann haben wir uns in dem Graphen Flagship wirklich bewegt, entlang der Wertschöpfungskette oder dieser Technologie Reifegrad Kette. Das heißt, wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir vielleicht bei fünf, sechs sind. Sieben vielleicht schon, wenn man ganz mutig ist. Erste Produkte gibt es, gut, sind jetzt nicht die Produkte mit den höchsten Anforderungen an das Graphen. Aber wir bewegen uns nach oben."

Neue Welt der zweidimensionalen Stoffe

In der Grundlagenforschung ist Graphen allerdings erst der Anfang. Der Einstieg in eine neue Welt zweidimensionaler Stoffe.

Zu Besuch bei Ursula Wurstbauer. Die Physikerin leitet an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eine Forschungsgruppe für Nanoelektronik.

Ursula Wurstbauer leitet an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eine Forschungsgruppe für Nanoelektronik.© Jennifer Rieger

Auch sie ist fasziniert davon, wie viele Möglichkeiten Graphen eröffnet: "Von der Biomedizin, Lebenswissenschaften bis hin zur Quantentechnologie, bis hin zur absoluten Spin- und Valley-Physik, es gibt Prototypen, die zeigen, man kann, wenn ich ein entsprechendes Pflaster auf die Haut klebe, aus dem Schweiß der Haut den Glukosespiegel messen, was im Bereich der Diabetes-Medizin hilfreich ist. Und ich denke, da gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten."

Durch Graphen ist die Wissenschaft auf viele weitere 2D-Materialien aufmerksam geworden, die nur darauf warten, untersucht zu werden. Genau das tun Ursula Wurstbauer und ihre Kollegen.

Rudolf Bratschitsch weist den Weg ins Labor, wo sein Team ein Experiment für uns aufgebaut hat: "Das Labor ist da hinten, wir müssen uns dann auch ein bisschen umziehen. Was anziehen, weil wir versuchen, dass wir möglichst wenig Staub in den Raum hineinbringen, deswegen kriegen wir so einen netten Mantel."

"Was wir anschauen wollen", erklärt Robert Schmidt, "das ist hexagonales Bornitrid, und in diesem hexagonalen Bornitrid, da gibt es einzelne Photonenemitter. Wir haben also ein kleines Experiment aufgebaut, wo man das jetzt mal sehen kann und ich hoffe, dass wir dann auch ein bisschen was hören können."

Wie Graphen ist auch hexagonales Bornitrid ein zweidimensionales Material. Postdoc Robert Schmidt dreht am Konfokalmikroskop: Darin wird die Bornitrid-Probe mit einem Laser beschossen, der einzelne Photonen – also Lichtteilchen – freisetzt.

"Wir haben hinten einen Detektor", sagt er, "der funktioniert, ja so ein vergleichbares Beispiel wäre ein Geigerzähler, wenn man Radioaktivität hat. Das heißt, ein einzelnes Photon trifft auf den Detektor, dieses Photon wird extrem verstärkt und gibt einen Puls aus. Und diesen Puls, den kann ich natürlich hörbar machen indem wir ihn auf eine Box zum Beispiel geben, auf einen Lautsprecher. Und das kann man jetzt mal hören wie das klingt."

"Das wäre sozusagen erstmal ein Rauschen, ein Knacken, das sind jetzt sehr viele dieser Photonen, die man gerade hört. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter dimmt, dann merkt man schon, dass man jetzt diese Plops, die man hört, das sind die einzelnen Photonen, die auf dem Detektor eintreffen.

Ein Material, das einzelne Photonen aussendet könnte für viele Anwendungen nützlich sein – etwa für Quantencomputer und zum abhörsicheren Übertragen von Daten.

Tausende Möglichkeiten für 2D-Materialien

Theoretische Physiker haben ausgerechnet, dass es rund 1600 chemische Verbindungen geben müsste, aus denen sich zweidimensionale Materialien herstellen lassen. Und alle haben unterschiedliche Eigenschaften.

Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Auch Nobelpreisträger Kostya Novoselov, der zusammen mit Andre Geim die erstaunlichen Eigenschaften von Graphen entdeckt hat, setzt große Hoffnungen in die anderen 2D-Materialien.

Die "Bibliothek der 2D-Materialen" eröffnet ein spannendes Feld, sagte Novoselov im Sommer 2019 auf einer Nobelpreisträgertagung in Lindau. Denn die unterschiedlichen Materialien können miteinander kombiniert werden.

Der Clou: Auf diese Weise lassen sich Funktionen direkt in das Material einbauen.

"Wenn wir zweidimensionale Materialsysteme nehmen" sagt Ursula Wurstbauer, "und daraus komplexere Stapel herstellen wollen, sogenannte Heterostrukturen, fangen wir an, dass wir erst mal ein Materialsystem, welches wir wollen, am besten eine Monolage auf ein geeignetes Substrat aufbringen. Dann fangen wir an mit dem nächsten Materialsystem, welches dann als nächste Schichtfolge kommen soll."

Ursula Wurstbauer und ihre Kollegen an der Uni Münster haben es ausprobiert: In Handarbeit stapeln sie Schicht für Schicht für Schicht verschiedener 2D-Materialien übereinander. Es braucht eine Menge Geduld und Fingerspitzengerfühl, um die wenige Mikrometer großen Flocken unter dem Elektronenmikroskop in die richtige Position zu bringen.

"Gesamte Palette der Physik in einer Materialklasse"

Aber im Prinzip funktioniert es wie mit Legosteinen, sagt der Physiker Markus Donath: "Die kann ich einfach aufeinander bauen, die unterschiedlich farbigen Legoplatten oder Legobausteine – und das ist, glaube ich, der Punkt, der so toll ist, dass man eben das Graphen als Ausgangspunkt hat, aber es bleibt dabei nicht stehen, sondern ich habe mit einem Mal die gesamte Palette der Physik in einer Materialklasse vereint und kann darauf hoffen, dass man damit wirklich etwas machen kann."

Die Anwendung, die die Welt verändert, die Killer-Applikation. Wird sie vielleicht nicht aus Graphen sein, sondern aus geschichteten 2D-Materialien? "Das ist genau das Schwierigste, die Killerapplikation zu finden", sagt Rudolf Bratschitsch.

Er erinnert an die Präsentation des ersten Smartphones, das sich allein mit einem Touchscreen bedienen ließ: "Das Handy ist damals von Apple präsentiert worden. Und da war dann jedem klar, während der Präsentation: Das ist die Killerapplikation, hier ist sie, wird gekauft. Aber sehr oft ist es nicht so. Da ist die Killerapplikation nicht sichtbar. Und ich glaube bei den 2D-Materialien werden wir vielleicht mehrere Killerapplikationen haben, aber also ich persönlich kenne sie noch nicht."

Ergebnisoffen forschen, praktische Anwendungen im Blick

Es lohnt sich, in verschiedene Richtungen zu forschen, findet Markus Donath – gerade im Feld der 2D-Materialien mit ihren zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

"Wirklich neue Ideen", sagt er, "die entstehen eben meistens nicht durch zweckgebundene Forschung, sondern entweder durch ganz überraschende Dinge, die einen einfach überraschen, man hat es gar nicht erwartet – oder durch Dinge, die sehr langwierig sind. Ich glaube, man braucht wirklich beides: Man braucht solche Programme, die ein Modethema wirklich zur Reife bringen und zu Produkten führen, und man muss weiterhin die Freiheit haben, an exotischen Ideen weiter zu arbeiten, die noch gar nicht so im Blickfeld stehen, und wo man das Produkt noch gar nicht sieht."

Ergebnisoffen forschen und trotzdem die praktische Anwendung im Blick behalten, schon bei der Grundlagenforschung die Industrie mitdenken – ein Spagat.

"Ich habe mich immer gewundert, weshalb Wissenschaftler sich so stark auf dieses gesellschaftliche Spiel einlassen mit den Erwartungen", sagt Christian Kehrt. "Das ist nämlich auch ein rutschiges Parkett."

Die hohen Erwartungen an Graphen und seine zweidimensionalen Verwandten sind kein rein wissenschaftliches Phänomen – sie entstehen aus einem Zusammenspiel verschiedener Akteure, sagt Technikhistoriker Christian Kehrt:

"Der Staat, die Wirtschaft und die Wissenschaft, die koppeln sich immer enger, und das ist ein Trend, in dem steht auch die Nanotechnologie oder auch die Graphen-Forschung. Ich würde aber nicht sagen, dass dadurch jetzt die Autonomie der Wissenschaft völlig bedroht ist, das wäre zu viel. Ich würde sagen, die orientieren sich immer stärker an außerwissenschaftlichen Kriterien. Gesellschaftliche, ökonomische, politische, mediale Anforderungen an Forschung werden immer stärker und mächtiger. Und das merkt man dann auch an Universitäten, die ja eigentlich per se sich nicht als 'innovativ' vermarkten müssen. Warum machen Universitäten das? Weil sie so stark an Drittmitteln orientiert sind."

Und auch wir sind nicht ganz unschuldig.

"Die Medien spielen dabei eine große Rolle", sagt Christian Kehrt. "Sie selbst mit ihrem Feature spielen bei der Wahrnehmung von Graphen eine große Rolle. Und ich in dem Moment, indem ich dieses Interview gebe auch. Das heißt, wir alle sind dabei, diese Erwartungen an Graphen mit zu konstruieren."

Was bleibt vom Graphen-Hype?

Vielleicht wird das Wundermaterial sich nicht als Komponente von Weltraumfahrstuhl und aufrollbaren Handys bewähren - sondern subtiler, alltäglicher.

"Wer weiß", sagt Christoph Stampfer. "Es könnte auch sein, dass sich herausstellt, dass die Permeabilität – das ist ein extrem enges Gitter, da kommt Sauerstoff nicht durch. Wenn man das wirklich großskalig herstellen kann und in Folien integriert: unsere Haushaltsfolien, die könnten plötzlich wesentlich dichter sein. Vielleicht wird's das. Es ist eine sehr schwierige Frage. Die Zukunft ist einfach schwierig vorherzusehen."

Christoph Stampfer und seine Kolleginnen und Kollegen sind sich sicher: Graphen und andere 2D-Materialien werden Wissenschaft und Industrie noch lange beschäftigen.

Was wird bleiben vom Graphen-Hype? High-Tech-Revolution oder Haushaltsfolie? Um das abschließend zu beantworten, brauchen wir vielleicht einfach noch etwas Geduld.

"Es braucht Zeit", sagt Christoph Stampfer. "Sie brauchen nur in die Geschichte zurückschauen: auch Silizium. Entdeckt wurde es 1824, die erste integrierte Schaltung war 1958. Graphen in der Form, wie wir heute damit arbeiten, das ist 2004 – das ist alles noch extrem jung. Also, wir müssen da auch die Erwartungshaltung ein bisschen kalibrieren. – Und was am Ende wirklich rauskommt, ich glaube, das müssen wir auf uns zukommen lassen."

Autorin und Autor: Jenny Rieger und Frank Kaspar

Sprecherin und Sprecher: Jenny Rieger und Frank Kaspar

Regie: Beatrix Ackers

Ton: Andreas Stoffels

Redaktion: Martin Mair

Die Sendung wurde erstmals am 20. Februar 2020 ausgestrahlt.