Lesezirkel als Therapie

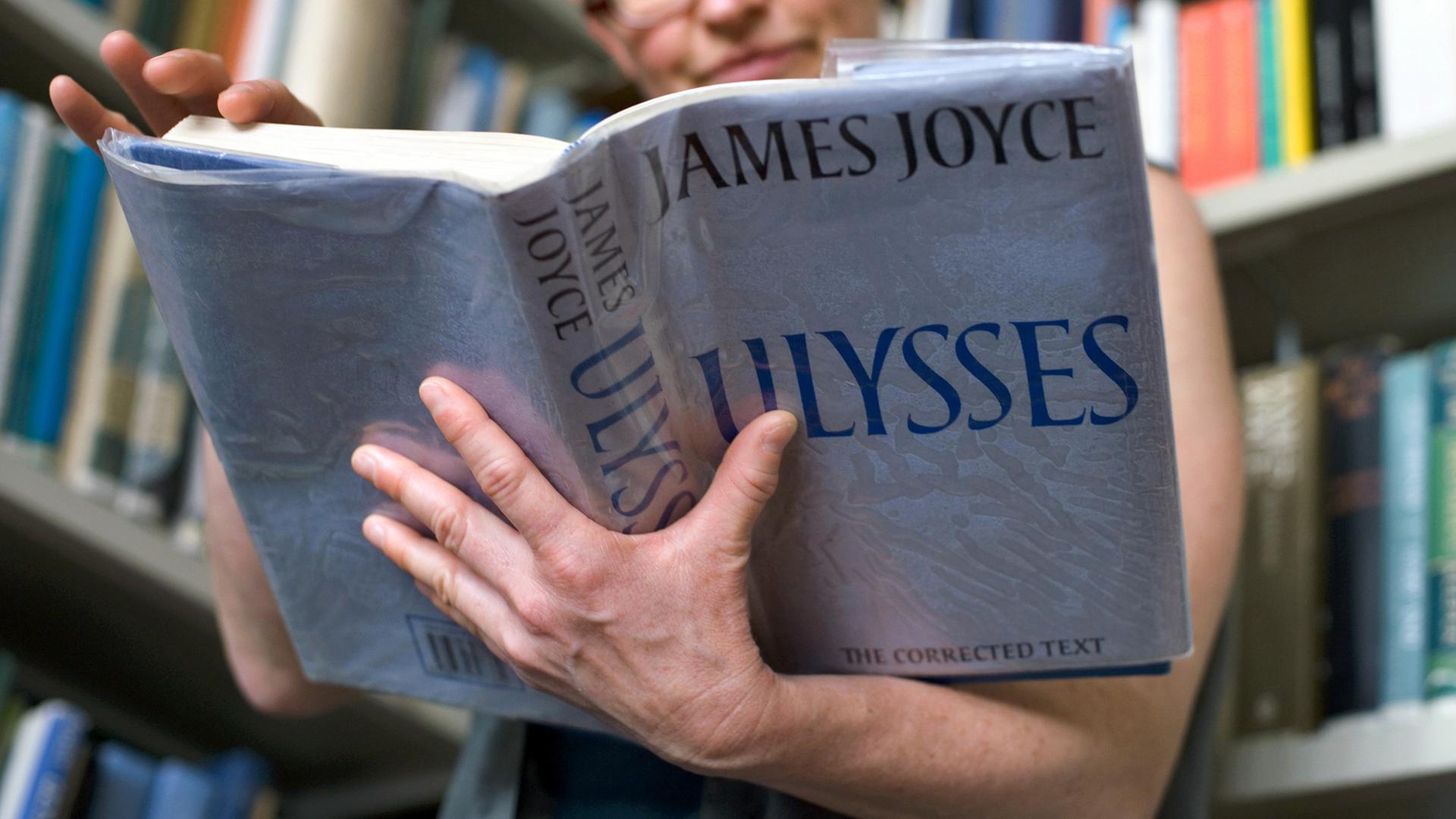

Das Suchtpotenzial der Texte von James Joyce ist hoch - auch wenn die Leser an der Zürcher James-Joyce-Stiftung Jahre brauchen, um sich durch Werke wie "Finnegans Wake" zu pflügen. Stiftungsleiter Fritz Senn ist sich sicher: Joyce-Lektüre erhöht die Lebensqualität.

"Wir haben vermutlich in Zürich, ich würde sagen, den höchsten Prozentsatz von Leuten, die 'Ulysses' gelesen haben im Vergleich. Weil wir eben eine Gelegenheit haben."

Der 1928 in Basel geborene Fritz Senn ist wie kaum ein anderer mit dem Werk des irischen Schriftstellers vertraut. Seit 30 Jahren leitet er die Zürcher James-Joyce-Stiftung, die nicht nur eine umfangreiche Fachbibliothek und diverse Devotionalien beherbergt. Woche für Woche kommen im obersten Stockwerk des Museums Strauhof, wo die Stiftung ihren Sitz hat, auch diverse Lesegruppen zusammen. Donnerstagnachmittag führt Fritz Senn Lesegruppe durch "Ulysses".

"... Mr. Bloom ejaculated. Ejaculate is a dangerous word (lachen) Ejaculation is also a word for Prayers by the way, so ... but it can be used like that."

In den Zürcher Lesegruppen kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Joyce-Experten, Anglistikstudenten, aber auch Ingenieure, Künstler, Tänzer und eine Hausfrau, die seit Jahren ihren Hund mitbringt. Seit jeher war es Fritz Senn ein großes Anliegen, dem Publikum die Angst vor dem als schwierig geltenden Autor Joyce zu nehmen. Dazu dienen vor allem diverse Lesegruppen, die sich Woche für Woche hingebungsvoll seinen Texten widmen.

"Joyce gilt ja als sehr schwierig und ich hab mich immer so ein bisschen gewehrt gegen diesen Bildungszwang, was einen sofort in eine andere Stimmung versetzt, eine Bildungsstarre und dann muss man so tun als ob. Und das wollte ich eben nicht, ich wollte sagen, das ist eigentlich ganz zugänglich und das zeigt sich auch. Das heißt nicht, dass man alles versteht."

Elf Jahre Lektüre von "Finnegans Wake"

Jeden Donnerstagabend kommt in der Bibliothek ein skurriles Grüppchen zusammen, um gemeinsam über ein paar Sätzen aus "Finnegans Wake" zu brüten:

Rund elf Jahre brauchen die Joyceaner, um es einmal durch den gesamten Text zu schaffen. Anschließend beginnen sie wieder von vorne:

"... und natürlich kann man Leute, die das elf Jahre machen, die kann man nicht einfach auf die Straße schicken, die wollen dann weitermachen. Und so sind wir jetzt schon in der dritten Runde mit einer beständigen Zahl. Das schwankt so zwischen sieben im tiefen Sommer bis 20. Je nachdem, die Leute werden ein bisschen süchtig."

Neuzugänge warnt der hochgewachsene, schlanke Herr mit der weißen Mähne gern vor dem hohen Suchtpotential der Texte. Wenn man zehnmal da war, kann man tatsächlich nicht mehr aufhören, erzählt mir eine Frau.

Einige Teilnehmer sind Muttersprachler, andere beherrschen die englische Sprache gar nicht gut genug, um Joyce’ eigenwilligen Sprachkosmos wirklich verstehen zu können. Aber was heißt schon verstehen, in Anbetracht der Komplexität und Vieldeutigkeit dieser Texte. In "Finnegans Wake" spielt Joyce übermütig mit den Grenzen der Sprache, es wimmelt nur so von poetischen Einfällen und literarischen Querverweisen.

Abwechselnd liest einer der Teilnehmer einige Sätze laut vor, dann wird das Gehörte konzentriert und voller Hingabe interpretiert. Nachschlagewerke werden zu Rate gezogen, und die gestandenen Joyceaner teilen ihr enzyklopädisches Wissen demokratisch mit den anderen. Immer wieder werden Wendungen aus irischen Volksliedern enttarnt, wobei die Wortmeldungen, der zur Lesegruppe gehörenden Iren besonders ergiebig sind. Manches bleibt aber auch rätselhaft:

Eine Kurzformel lässt Joyce für sich nicht zu

"Vieles kriegen wir nicht heraus, verwenden sie das nicht gegen uns", scherzt Fritz Senn in meine Richtung. Manche der von Joyce gebrauchten Wendungen haben 70 verschiedene Bedeutungen, sagt der Doyen der Joyce-Forschung, das kann man nicht einfach weglegen. Auf die Frage, warum Joyce eigentlich so süchtig macht, sagt er:

"Für mich war es ein bisschen Lebensersatz, vielleicht auch Eskapismus. Die Kunst, Literatur hat ja diesen Sog. Bei Joyce – nach vielen Jahren kann ich noch immer nicht auf eine Kurzform bringen, was bei Joyce so besonderes ist. Erstmal einfach wie er mit der Sprache umgehen kann, dass es sehr lustig ist und die späteren Werke appellieren auch an unseren – ich würd sagen – Forschungsinstinkt. Ich meine nicht Forschung wissenschaftlich, ich mein: 'Im Estrich ist noch eine alte Truhe, eine Schatzinsel, ich möchte mal wissen, was da los ist'. Und da hat Joyce sehr viel zu bieten, wir wollen ja immer alles herausfinden, wir möchten eine Kurzformel und Joyce fordert das heraus, aber lässt es auch nicht zu, es hört dann einfach nicht auf."

Abgesehen davon, ist Fritz Senn auch ganz mit Freud auf einer Linie, denn er glaubt fest daran, dass Kultur ein Ersatz ist für andere Vergnügungen, die manchen aus ganz unterschiedlichen Gründen versagt bleiben. Dichtung entwickelt nicht zuletzt wegen ihres Klangs und Rhythmus einen starken Sog. Sie spricht etwas ganz Frühes in uns an, sagt Fritz Senn. Schon Kinder spielen, sobald sie dazu in der Lage sind, mit der Sprache. Und genau dieses Kindlich-Verspielte sei das verführerische und wohltuende Gegengewicht zur intellektuellen Arbeit am Text:

"Ich sag auch immer hier – nicht nur im Scherz – das ist auch eine Therapie. Ich meine in dem Sinne, dass die Leute gerne kommen, man hört ihnen allen zu, grundsätzlich, und es hilft vielleicht manchen doch mehr, als wenn sie was bezahlen müssen. Was ja überall ist, wenn Leute dasselbe tun, das hilft also. Ich glaube, es erhöht eine Art Lebensqualität."