Stadterneuerung per Hausbesetzung

08:02 Minuten

In den 70er- und 80er-Jahren wurden im eingeschlossenen Westberlin massenhaft Altbauten abgerissen. Doch eine wachsende Hausbesetzerszene wehrte sich gegen den sinnlosen Abriss – und veränderte das Antlitz der Stadt nachhaltig. Bis heute.

Die Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. Bevölkert von Menschen jeglicher Couleur, ein Geruch von Döner und Cannabis liegt in der Luft. Oben auf der Hochbahnbrücke rattert die U-Bahn-Linie 1, unten steht der Feierabendverkehr, mehr als dass er fährt.

Zu Westberliner Zeiten, in den späten 70er- und beginnenden 80er-Jahren – der Wohnraum war knapp – wurden hier massenhaft Altbauten entmietet, um abreißen und neu bauen zu können. Eberhard Diepgen, der spätere Regierende Bürgermeister, war damals Fraktionsvorsitzender der CDU.

"Ja, es war die Modernisierung der Stadt. Luft, Licht, und es hatte auch etwas damit zu tun, dass die Bevölkerungsentwicklung in Berlin nicht expandierte. Das waren die Hintergründe. Und dann gab es andere Zuwanderung, die auch wiederum politisch gesehen werden muss, weil ein Großteil der Fundamentalopposition aus dem Westen Deutschlands nach Berlin kam und das etwas zu tun hatte dann nachher auch mit der Hausbesetzerszene."

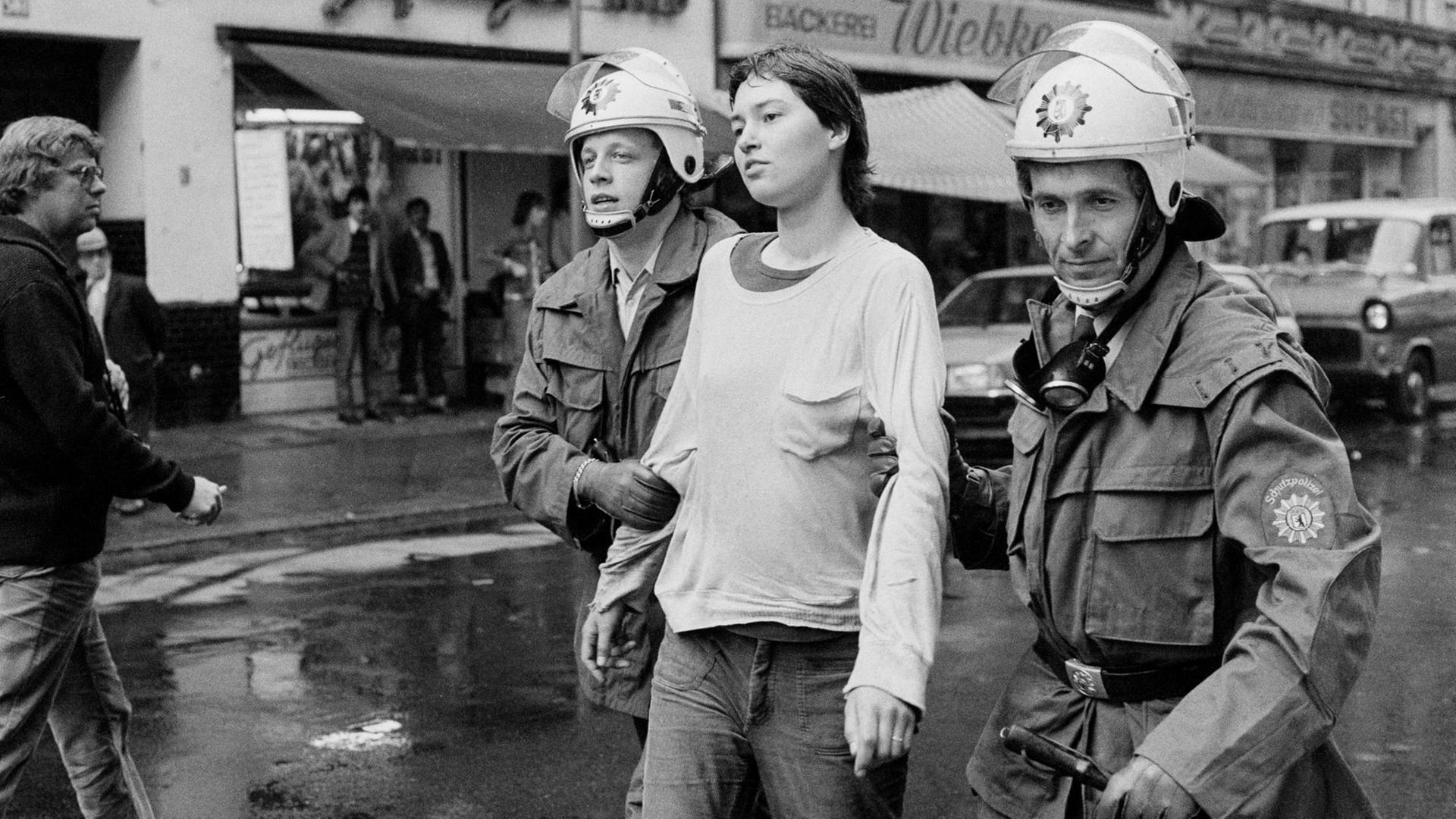

Ausschreitungen und Demonstrationen

Es waren Studenten, Aussteiger, Alternative, Punker, westdeutsche Wehrflüchtige und Totalverweigerer, auch Junkies, die die leerstehenden Häuser besetzten – und anfingen, sie wieder instand zu setzen. Manche Besetzungen wurden zunächst geduldet, andere geräumt.

Es kam zu Großdemonstrationen, Ausschreitungen und zum Einsatz massiver Polizeigewalt. Anfang der 80er-Jahre war die Hausbesetzerbewegung in Westberlin und ganz Westdeutschland eines der großen Themen der Politik. Mit dem Ergebnis: viele Altbauquartiere, die schon dem Abriss geweiht waren, blieben erhalten. Es war der Rechtsbruch, der zivile Ungehorsam, der das bewirkt hat.

Diepgen: "Aus Distanz analysiert hat die Wohnungsnot bestimmte Fragen dabei, auch politische Radikalisierung bis hin zum Rechtsbruch, zur Hausbesetzung hat diese Entwicklung hin zu der Entscheidung Instandsetzung vor Sanierung, also gegen Abriss, natürlich befördert."

Uwe, 66 Jahre alt, lange, graue Haare, "Fuck AfD"-T-Shirt, war einer der Besetzer der leerstehenden Schrippenkirche im Stadtteil Wedding, einer ehemaligen diakonischen Einrichtung für sozial Benachteiligte. Waren die Besetzer für die Westberliner Bevölkerung Chaoten, Kriminelle, Gesocks?

"Ja, teils teils. Also, für einen großen Teil schon, aber es gab auch kleinere Gruppen, die das eher als positiv empfunden haben, weil wir hatten in der Schrippenkirche auch ein Café gehabt, für Anwohner, die sich da dann getroffen haben. Also die sich finanziell nichts leisten konnten, die da ihre sozialen Kontakte hatten. Von daher hat es uns auf der anderen Seite auch gar nicht so dolle interessiert, wie uns andere gesehen haben. Uns war wichtig, dass wir das machen konnten, was wir machen wollten."

Unterschwellige Unterstützung überall in der Stadt

Angesichts der Wohnungsnot und auch, weil es auch Anfang der 80er-Jahre Luxussanierungen und Umwandlung von Wohnraum in Eigentum gab, waren die Hausbesetzer nicht ganz allein. Dass sie sich am Eigentum anderer vergriffen, wurde oftmals unterschwellig unterstützt.

Uwe: "Wenn welche so ein Haus, was total in Ordnung ist, ohne bauliche Mängel, mit Großküche drin, Heizung, alles komplett, Sanitär auch komplett, wenn das abgerissen werden soll, dann haben wir nicht das Gefühl, wir nehmen jemand was weg. Wir haben eher das Gefühl gehabt, wir bereichern den Kiez mit unseren Inhalten."

Eichstädt-Bohlig: "Das war praktisch das Böse. Das waren im gewissen Sinne ja Verbrecher, weil das Eigentum von jemand anderem anfassen, und auch wenn es ein zerstörtes Eigentum ist, ist der größte Fehler, den überhaupt jemand begehen kann."

Franziska Eichstädt-Bohlig, damals Stadtplanerin und Architektin, mit engem Draht zur Besetzerszene. Es kam zu einer Schlüsselszene im Häuserkampf, sagt die spätere Grünen-Politikerin heute.

"Dazu gehörte eine besondere Aktion, nämlich in der Manteuffelstraße in Kreuzberg, wo vier Häuser nebeneinander besetzt waren, die vorher von dem Eigentümer Samog, also einer dieser berühmten Berlin-Abschreibungsgesellschaften bewusst, gezielt demoliert worden waren, damit der Regen rein kam, damit Dächer kaputt waren und also gezielt an dieser Zerstörung gearbeitet worden war."

Durchbruch mit der Bauausstellung

Berlin bereitete sich auf die Internationale Bauaustellung 1987 vor. Dazu gründete der Senat zwei Gesellschaften – eine davon, die "Altbau-IBA" – schlug sich auf die Seite der Instandbesetzer – und stellte sich damit gegen den Senat, ihren Auftraggeber.

Eichstädt-Bohlig: "Und die haben dann die Besetzer aktiv mit unterstützt und haben sich vor die Häuser gestellt, haben dann darauf bestanden, dass sie eine Bauausstellung nach ganz anderem Gusto machen dürfen. Und dieser Bruch, dass die gesagt haben: Wir unterstützen erstens die Instandbesetzer und zweitens, wir fordern, dass wir anders die Bauausstellung organisieren können als der Senat es eigentlich als Auftrag gegeben hat, das war eigentlich der Durchbruch."

Am 5. September 1983 unterschreibt der Bausenator den Sanierungsvertrag. Den Sanierungsträger, die "Stattbau", leitet Franziska Eichstädt-Bohlig. Viele Häuser werden legalisiert, die Bewohner erhalten Verträge, manche Häuser werden in Genossenschaften überführt.

Eichstädt-Bohlig: "Wir erneuern die Häuser, den Altbau, im Bestand. Und die Menschen sollen dableiben und wohnen bleiben können, wo sie sind. Und das war der wesentliche Wechsel, den dann nach und nach notgedrungen die Politik auch übernehmen musste und zum Schluss sogar begeistert übernommen hat."

Die behutsame Stadterneuerung gehört von diesem Moment an zur DNA Westberlins. Niemand stellt sie mehr in Frage. Auch Eberhard Diepgen nicht, der 1984 erstmals Regierender Bürgermeister wird.

Mehr als 160 Häuser gerettet

Diepgen: "Also die Phase der Nachkriegszeit, dass alles neu gemacht werden muss, dass abgerissen wird, dass man sich distanzieren will von Bestehendem, war zu Ende gegangen. Das gehört dazu. Und die Hausbesetzerszene hat verstärkt, weil sie auch zu dem Druck geführt hat, befriedende Lösungen zu finden."

An manchen Ecken Berlins, in Kreuzberg, Schöneberg oder im Wedding sähe Berlin heute anders aus ohne die Hausbesetzer. Es wäre kaum wiederzuerkennen.

Uwe: "Es gab denn irgendwann in Berlin über 160 besetzte Häuser. Die wären alle dem Erdboden gleichgemacht worden, wenn es nicht die Besetzer gegeben hätte."

Der Schrippenkirche im Wedding, die Uwe mitbesetzt hat, hat das allerdings nichts genützt. Sie wurde geräumt und abgerissen. An ihrer Stelle wurde ein Parkhaus gebaut.