Wer nicht auffällt, existiert nicht!

Privatheit ist ein Bollwerk der Freiheit. Sie schützt das Individuum vor dem Übergriff der Gesellschaft und vor dem Zugriff des Staates. Sie verwehrt den Zugang zu allem, was nicht für fremde Augen und Ohren bestimmt ist. Verteidigt wird die Zitadelle, indem man seine Geheimnisse wahrt, fremder Einmischung Schranken setzt und der Gängelei widersteht. Privatheit sorgt für Abstand und verschafft der Person einen sicheren Platz in der Welt.

Die Angreifer sind Legion. Das Heer der Eindringlinge reicht von besorgten Eltern, neugierigen Nachbarn und hinterhältigen Arbeitskollegen über selbsternannte Volkspädagogen und Gesundheitsapostel bis zu findigen Hackern, wissbegierigen Marktforschern, Zensoren und Voyeuren mit Dienstausweis. Alle sind sie damit beschäftigt, das Leben der Menschen auszukundschaften und zu reglementieren, durch Verbote und Verordnungen, Strafen und Überwachung. Sie wollen den Menschen vorschreiben, was sie zu essen und zu trinken haben, wie sie miteinander verkehren sollen, was sie denken und welche Wörter sie gebrauchen dürfen. Alles ist ihnen suspekt, was sich ihrem Blick entzieht oder nicht auf einer Datei gespeichert ist.

Mit selbstgerechter Attitüde agieren die Feinde des privaten Lebens. Höchste Prinzipien tragen sie vor sich her: die Gleichheit, die Solidarität, die Sicherheit. Im Streit der Werte hat die Freiheit meist das Nachsehen. In Gesellschaften mit penetranter Öffentlichkeit gilt der Schutz der Eigensphäre nichts. Das Bedürfnis, vor unerbetenen Subjekten in Ruhe gelassen zu werden, ist kaum verbreitet. Wer darauf beharrt, sein Leben auf die ihm eigene Weise zu führen, gerät leicht in den Verdacht des Sonderlings, des politischen Idioten, des Verräters an Wohlfahrt und Demokratie. Eine unheilige Allianz verbindet die konservativen Verfechter der Sicherheit mit den Anhängern verstaatlichter Brüderlichkeit. Eilfertig erfinden sie immer neue Gesetze, um noch den letzten Winkel individueller Selbsttätigkeit mit politischer Macht besetzen.

Dennoch vollzieht sich die Erosion des Privaten allmählich und unspektakulär. Über Jahre haben sich die Untertanen daran gewöhnt, ausspioniert und bevormundet zu werden. Ihre Unempfindlichkeit rührt nicht nur aus ihrer Bequemlichkeit und Gewohnheit. Viele haben noch gar nicht bemerkt, dass 1984 längst hinter ihnen liegt. Es ist nicht der "Große Bruder", der ihnen fortlaufend über die Schulter schaut, es ist eine Vielzahl von großen Brüdern, die in die private Festung eingedrungen sind: öffentliche Verwaltungen, Steuerbehörden, Sozialkassen, Firmen, Kreditinstitute, Handelsketten.

Aber es sind auch die Untertanen selbst, die ihr Privatleben ruinieren. Zuerst erklärten sie alles Private zum Politikum und verhöhnten den Eigensinn als spießbürgerliche Marotte. Der Sinn für Takt, Diskretion und Geheimnis galt ihnen als Relikt einer überholten Zeit. Und dann begannen sie damit, sich selbst offensiv in Szene zu setzen und andere mit den Wechselfällen ihres Innenlebens zu behelligen. Überall wird man nun zum Augen- und Ohrenzeugen nichtiger Gespräche und Meinungen. Wer nicht auffällt, der existiert gar nicht, lautet das Gesetz der Informationsgesellschaft. Viele fürchten nicht die Beobachtung, sondern die Nichtbeachtung. Als verschwände ihr bedeutungsloses Leben sofort im Nichts, suchen sie immerfort Aufmerksamkeit anzusaugen, sich bekannt zu machen, ihre flüchtige Existenz auf Bildern festzuhalten. Keine private Vorliebe ist banal genug, um nicht zur Schau gestellt zu werden. Leistung ist für Prominenz vollkommen überflüssig. Es genügt eine kuriose Meinung oder eine markante physische Ausstattung. Viele möchten etwas Besonderes sein, aber da sie überhaupt nichts vorzuweisen haben, ziehen sie die Blicke nur dadurch auf sich, dass sie sich in ihrer ganzen Durchschnittlichkeit zur Schau stellen.

Die Zuschauer sind dankbar für solche Geltungssucht. Schamlosigkeit begrüßen sie mit lautem Jubel. Auf der Suche nach Abwechslung ist ihnen jede Torheit recht. Erleichtert bemerken sie, dass andere auch nicht besser sind als sie selbst. Sind erst die Schranken des Privaten eingerissen, treffen sich die Menschen auf dem niedrigsten Niveau. Alle tun sie, was man ihnen gesagt hat. Da alle Geheimnisse veröffentlicht sind, ist nichts mehr zu entdecken. Und mangels Scham sind auch alle Ansprüche, die Menschen an sich selbst stellen könnten, eingeebnet. Nach dem Ende des Privaten muss niemand mehr beobachtet und kein Wort mehr gewechselt werden, da ohnehin jeder weiß, dass der andere dasselbe denkt wie man selbst.

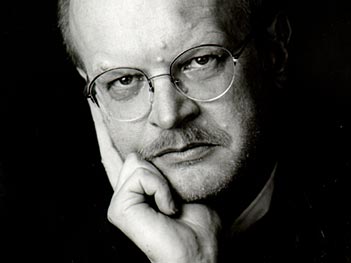

Wolfgang Sofsky, Jahrgang 1952, ist freier Autor und Professor für Soziologie. Er lehrte an den Universitäten Göttingen und Erfurt. 1993 wurde er mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er publizierte u.a.: "Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager" (1993), "Figurationen sozialer Macht. Autorität - Stellvertretung - Koalition" (mit Rainer Paris, 1994) und "Traktat über die Gewalt" (1996). 2002 erschien "Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg", und zuletzt der Band "Operation Freiheit. Der Krieg im Irak".

Mit selbstgerechter Attitüde agieren die Feinde des privaten Lebens. Höchste Prinzipien tragen sie vor sich her: die Gleichheit, die Solidarität, die Sicherheit. Im Streit der Werte hat die Freiheit meist das Nachsehen. In Gesellschaften mit penetranter Öffentlichkeit gilt der Schutz der Eigensphäre nichts. Das Bedürfnis, vor unerbetenen Subjekten in Ruhe gelassen zu werden, ist kaum verbreitet. Wer darauf beharrt, sein Leben auf die ihm eigene Weise zu führen, gerät leicht in den Verdacht des Sonderlings, des politischen Idioten, des Verräters an Wohlfahrt und Demokratie. Eine unheilige Allianz verbindet die konservativen Verfechter der Sicherheit mit den Anhängern verstaatlichter Brüderlichkeit. Eilfertig erfinden sie immer neue Gesetze, um noch den letzten Winkel individueller Selbsttätigkeit mit politischer Macht besetzen.

Dennoch vollzieht sich die Erosion des Privaten allmählich und unspektakulär. Über Jahre haben sich die Untertanen daran gewöhnt, ausspioniert und bevormundet zu werden. Ihre Unempfindlichkeit rührt nicht nur aus ihrer Bequemlichkeit und Gewohnheit. Viele haben noch gar nicht bemerkt, dass 1984 längst hinter ihnen liegt. Es ist nicht der "Große Bruder", der ihnen fortlaufend über die Schulter schaut, es ist eine Vielzahl von großen Brüdern, die in die private Festung eingedrungen sind: öffentliche Verwaltungen, Steuerbehörden, Sozialkassen, Firmen, Kreditinstitute, Handelsketten.

Aber es sind auch die Untertanen selbst, die ihr Privatleben ruinieren. Zuerst erklärten sie alles Private zum Politikum und verhöhnten den Eigensinn als spießbürgerliche Marotte. Der Sinn für Takt, Diskretion und Geheimnis galt ihnen als Relikt einer überholten Zeit. Und dann begannen sie damit, sich selbst offensiv in Szene zu setzen und andere mit den Wechselfällen ihres Innenlebens zu behelligen. Überall wird man nun zum Augen- und Ohrenzeugen nichtiger Gespräche und Meinungen. Wer nicht auffällt, der existiert gar nicht, lautet das Gesetz der Informationsgesellschaft. Viele fürchten nicht die Beobachtung, sondern die Nichtbeachtung. Als verschwände ihr bedeutungsloses Leben sofort im Nichts, suchen sie immerfort Aufmerksamkeit anzusaugen, sich bekannt zu machen, ihre flüchtige Existenz auf Bildern festzuhalten. Keine private Vorliebe ist banal genug, um nicht zur Schau gestellt zu werden. Leistung ist für Prominenz vollkommen überflüssig. Es genügt eine kuriose Meinung oder eine markante physische Ausstattung. Viele möchten etwas Besonderes sein, aber da sie überhaupt nichts vorzuweisen haben, ziehen sie die Blicke nur dadurch auf sich, dass sie sich in ihrer ganzen Durchschnittlichkeit zur Schau stellen.

Die Zuschauer sind dankbar für solche Geltungssucht. Schamlosigkeit begrüßen sie mit lautem Jubel. Auf der Suche nach Abwechslung ist ihnen jede Torheit recht. Erleichtert bemerken sie, dass andere auch nicht besser sind als sie selbst. Sind erst die Schranken des Privaten eingerissen, treffen sich die Menschen auf dem niedrigsten Niveau. Alle tun sie, was man ihnen gesagt hat. Da alle Geheimnisse veröffentlicht sind, ist nichts mehr zu entdecken. Und mangels Scham sind auch alle Ansprüche, die Menschen an sich selbst stellen könnten, eingeebnet. Nach dem Ende des Privaten muss niemand mehr beobachtet und kein Wort mehr gewechselt werden, da ohnehin jeder weiß, dass der andere dasselbe denkt wie man selbst.

Wolfgang Sofsky, Jahrgang 1952, ist freier Autor und Professor für Soziologie. Er lehrte an den Universitäten Göttingen und Erfurt. 1993 wurde er mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er publizierte u.a.: "Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager" (1993), "Figurationen sozialer Macht. Autorität - Stellvertretung - Koalition" (mit Rainer Paris, 1994) und "Traktat über die Gewalt" (1996). 2002 erschien "Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg", und zuletzt der Band "Operation Freiheit. Der Krieg im Irak".

Wolfgang Sofsky© privat