Wenn aus Armut Feuer wird

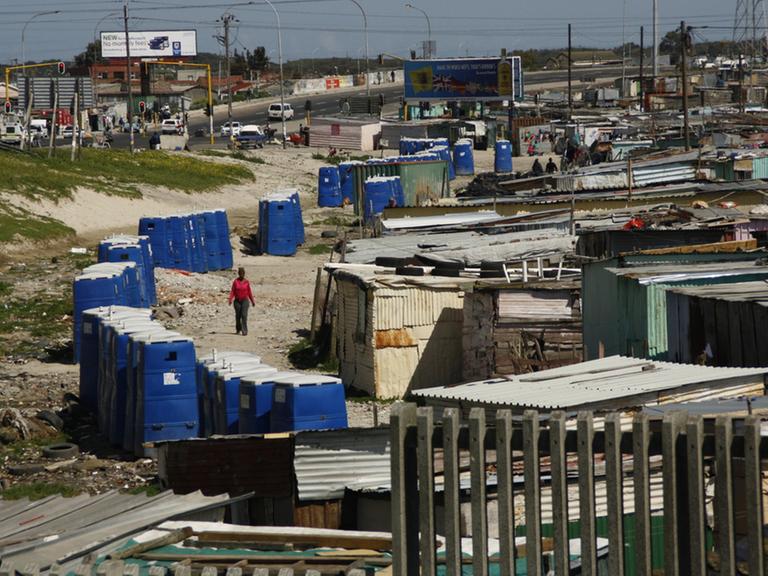

In den Armenvierteln Südafrikas müssen viele Menschen die Energie zum Kochen oder Heizen noch immer aus Holz, Kohle oder Petroleum beziehen. In den dicht an dicht stehenden Hütten bricht deshalb oft Feuer aus - mit katastrophalen Folgen.

Wieder hört Joe Baleka die dumpfen Hammerschläge, die er so gerne verhindern will. Wieder hat inmitten von Wellblechhütten nachts ein Feuer gewütet. Und wieder versuchen Bewohner bei Tagesanbruch verzweifelt, die Reste ihrer Behausungen mit Hämmern zu reparieren. Zielstrebig läuft der Sozialarbeiter durch Johannesburgs größte Armensiedlung "Alexandra". Noch im Halbdunkel ist er unterwegs zu dem Ort, an dem inmitten von Wellblechhütten, Holzbaracken und maroden Ziegelhäuschen Rauch aufsteigt.

Je lauter die Schläge verzweifelter Reparaturarbeiten werden, desto höher schlägt der Puls des hageren Mittvierzigers, der seine Sonnenbrille in die grauschwarzen Stoppelhaare geschoben hat. Und der ein lebensfrohes, warmes Lächeln auf dem Gesicht trägt, obwohl er das Schlimmste ahnt: Denn auch in dieser Nacht hat ein Feuer gewütet. Wieder einmal.

Joe umarmt Doris Shy, lächelt ihre beiden Töchter und die 93-jährige Großmutter im hinteren Teil des Häuschens an. Sie sitzen verschüchtert am Küchentisch. Es riecht nach Schwefel.

"Wahrscheinlich ist das Feuer hinterm Haus ausgebrochen. Aber auch hier musste das Metalldach runter, um ein Glutnest zu löschen. Die Frau und ihre Kinder hatten Glück, dass sie in einem Haus aus Ziegelsteinen wohnen."

Joe kennt die schrecklichen Bilder verkohlter Baracken zu gut, er sieht sie seit seiner Kindheit. Auch er ist hier, im früheren schwarzen Township, aufgewachsen und wohnt bis heute in der informellen Siedlung am nördlichen Rand Johannesburgs. Über 600.000 Menschen hausen dort - meist ohne Strom, oft ohne fließend Wasser. Zwei Drittel der Familien leben in der Armensiedlung von weniger als 1000 Rand monatlich, das sind umgerechnet etwa 90 Euro.

Anders als viele will sich Joe mit den beinahe täglichen Feuern irgendwo im Labyrinth der engen Gassen nicht mehr abfinden. Seit 2006 kämpft er dagegen an, ist Mitglied der Hilfsorganisation Paraffin Safety Association, die sich um die Opfer kümmert. Geld bekommt er dafür nicht.

Joes Blick wandert durch das kleine Haus - es ist die Suche nach Gefahrenquellen, also nach allem, was bei falscher Bedienung in Flammen aufgehen kann. Ein rußverschmierter, roter Petroleum-Kocher auf der Küchenzeile fällt ihm auf. Denn hier in Alexandra kostet dieses Gerät die meisten Menschenleben.

"Nach nur 50 Minuten Betrieb gehen die Petroleum-Kocher oft in Flammen auf, weil der Petroleumtank nicht feuerfest ist. Das heißt: Erreicht der Tank den Siedepunkt, explodiert das Gerät – ohne jede Vorwarnung."

Bei jedem Gang durchs Viertel blickt Joe in Gesichter, die vom Feuer gezeichnet sind. Verbrennungen dritten Grades an Gesicht und Händen sind keine Seltenheit in der Armensiedlung. Aber auch wer mit den bezahlbaren Alternativen kocht und heizt, wird krank, sagt Joe. Denn egal, ob Gasflaschen, offenes Kohle- oder Holzfeuer: In den meist zwei Mal zwei Meter winzigen Blechhütten ist der tagtäglich eingeatmete, beißende Qualm ein schleichendes Gift. Die Kliniken rund um Alexandra sind voll mit Kleinstkindern, die an Lungenentzündungen leiden, voll mit Asthmatikern.

Je lauter die Schläge verzweifelter Reparaturarbeiten werden, desto höher schlägt der Puls des hageren Mittvierzigers, der seine Sonnenbrille in die grauschwarzen Stoppelhaare geschoben hat. Und der ein lebensfrohes, warmes Lächeln auf dem Gesicht trägt, obwohl er das Schlimmste ahnt: Denn auch in dieser Nacht hat ein Feuer gewütet. Wieder einmal.

Joe umarmt Doris Shy, lächelt ihre beiden Töchter und die 93-jährige Großmutter im hinteren Teil des Häuschens an. Sie sitzen verschüchtert am Küchentisch. Es riecht nach Schwefel.

"Wahrscheinlich ist das Feuer hinterm Haus ausgebrochen. Aber auch hier musste das Metalldach runter, um ein Glutnest zu löschen. Die Frau und ihre Kinder hatten Glück, dass sie in einem Haus aus Ziegelsteinen wohnen."

Joe kennt die schrecklichen Bilder verkohlter Baracken zu gut, er sieht sie seit seiner Kindheit. Auch er ist hier, im früheren schwarzen Township, aufgewachsen und wohnt bis heute in der informellen Siedlung am nördlichen Rand Johannesburgs. Über 600.000 Menschen hausen dort - meist ohne Strom, oft ohne fließend Wasser. Zwei Drittel der Familien leben in der Armensiedlung von weniger als 1000 Rand monatlich, das sind umgerechnet etwa 90 Euro.

Anders als viele will sich Joe mit den beinahe täglichen Feuern irgendwo im Labyrinth der engen Gassen nicht mehr abfinden. Seit 2006 kämpft er dagegen an, ist Mitglied der Hilfsorganisation Paraffin Safety Association, die sich um die Opfer kümmert. Geld bekommt er dafür nicht.

Joes Blick wandert durch das kleine Haus - es ist die Suche nach Gefahrenquellen, also nach allem, was bei falscher Bedienung in Flammen aufgehen kann. Ein rußverschmierter, roter Petroleum-Kocher auf der Küchenzeile fällt ihm auf. Denn hier in Alexandra kostet dieses Gerät die meisten Menschenleben.

"Nach nur 50 Minuten Betrieb gehen die Petroleum-Kocher oft in Flammen auf, weil der Petroleumtank nicht feuerfest ist. Das heißt: Erreicht der Tank den Siedepunkt, explodiert das Gerät – ohne jede Vorwarnung."

Bei jedem Gang durchs Viertel blickt Joe in Gesichter, die vom Feuer gezeichnet sind. Verbrennungen dritten Grades an Gesicht und Händen sind keine Seltenheit in der Armensiedlung. Aber auch wer mit den bezahlbaren Alternativen kocht und heizt, wird krank, sagt Joe. Denn egal, ob Gasflaschen, offenes Kohle- oder Holzfeuer: In den meist zwei Mal zwei Meter winzigen Blechhütten ist der tagtäglich eingeatmete, beißende Qualm ein schleichendes Gift. Die Kliniken rund um Alexandra sind voll mit Kleinstkindern, die an Lungenentzündungen leiden, voll mit Asthmatikern.

Gefährliche Kocher, undichte Gasflaschen, illegale Stromleitungen

Joe nimmt Doris Shy bei der Hand. Gemeinsam zwängen sie sich durch eine winzige Gasse von Metallblechen Richtung Hinterhof, um das ganze Ausmaß der Katastrophe zu sehen.

Vor ihnen türmen sich in einem kleinen Innenhof Berge von pechschwarzem Schutt auf. Reste braun-schwarz verkohlter Blechhütten bilden einen Kreis darum. Regungslos sitzt eine Gruppe Alter mit gefalteten Händen vor einer Wand. Eine Gruppe Teenager hämmert wie wild auf rostige Bleche ein.

"Wir haben herausgefunden: Macht nur eine Person hier einen Fehler, dann sind sofort bis zu 60 Familien betroffen. Wenn wir sehr viel Glück haben, sind es nur 15. Genau das ist das Problem."

Joe will wissen, warum es dieses Mal brannte. Er fragt sich durch, schüttelt Hände, streichelt Wangen, klopft auf Schultern und macht Mut. Vieles ist denkbar: ein explodierter Kocher, eine undichte Gasflasche, eine illegale, nicht ummantelte Stromleitung, die Feuer fing. Selbst eine umgefallene Kerze kann in dieser Enge ein Inferno auslösen.

"Die Bewohner sind sich nicht sicher, was es war. Auf jeden Fall müssen sie jetzt erst mal sehen, wie sie damit klarkommen, denn auf Hilfe von Regierung oder Behörden können sie nicht hoffen. Darum nutzen sie die ausgebrannten Sachen, um irgendetwas wieder aufzubauen. Und das ist das Schlimme: Wenn man sieht, wie diese Blechhütte wieder zusammengezimmert wird, wird klar, dass sich die Menschen jeden Tag aufs Neue vergiften. Und beim nächsten Feuer wird es wieder zu genau der gleichen Tragödie kommen."

Harold Annegarn: "Allein in der Metropolregion Johannesburg haben wir aktuell zwei bis drei Millionen Menschen, die mit Petroleum, Kohle oder Holz kochen und heizen. Und das jeden Tag!"

Harold Annegarn, Professor für Umweltmanagement und Energie an der Universität Johannesburg, hat sich dieser Gruppe angenommen. "Prof" – wie Joe Baleka den Forscher bei seinen regelmäßigen Besuchen im Armenviertel nennt, erforscht die Ursachen der Energiearmut dieser Gruppe – und sucht nach Lösungen.

Eigentlich müssten solche Unfälle in Südafrika längst der Vergangenheit angehören, sagt Annegarn, Leiter des universitätseigenen Zentrums für nachhaltige Energienutzung: Denn Südafrikas Regierung hat bereits gehandelt.

Vor ihnen türmen sich in einem kleinen Innenhof Berge von pechschwarzem Schutt auf. Reste braun-schwarz verkohlter Blechhütten bilden einen Kreis darum. Regungslos sitzt eine Gruppe Alter mit gefalteten Händen vor einer Wand. Eine Gruppe Teenager hämmert wie wild auf rostige Bleche ein.

"Wir haben herausgefunden: Macht nur eine Person hier einen Fehler, dann sind sofort bis zu 60 Familien betroffen. Wenn wir sehr viel Glück haben, sind es nur 15. Genau das ist das Problem."

Joe will wissen, warum es dieses Mal brannte. Er fragt sich durch, schüttelt Hände, streichelt Wangen, klopft auf Schultern und macht Mut. Vieles ist denkbar: ein explodierter Kocher, eine undichte Gasflasche, eine illegale, nicht ummantelte Stromleitung, die Feuer fing. Selbst eine umgefallene Kerze kann in dieser Enge ein Inferno auslösen.

"Die Bewohner sind sich nicht sicher, was es war. Auf jeden Fall müssen sie jetzt erst mal sehen, wie sie damit klarkommen, denn auf Hilfe von Regierung oder Behörden können sie nicht hoffen. Darum nutzen sie die ausgebrannten Sachen, um irgendetwas wieder aufzubauen. Und das ist das Schlimme: Wenn man sieht, wie diese Blechhütte wieder zusammengezimmert wird, wird klar, dass sich die Menschen jeden Tag aufs Neue vergiften. Und beim nächsten Feuer wird es wieder zu genau der gleichen Tragödie kommen."

Harold Annegarn: "Allein in der Metropolregion Johannesburg haben wir aktuell zwei bis drei Millionen Menschen, die mit Petroleum, Kohle oder Holz kochen und heizen. Und das jeden Tag!"

Harold Annegarn, Professor für Umweltmanagement und Energie an der Universität Johannesburg, hat sich dieser Gruppe angenommen. "Prof" – wie Joe Baleka den Forscher bei seinen regelmäßigen Besuchen im Armenviertel nennt, erforscht die Ursachen der Energiearmut dieser Gruppe – und sucht nach Lösungen.

Eigentlich müssten solche Unfälle in Südafrika längst der Vergangenheit angehören, sagt Annegarn, Leiter des universitätseigenen Zentrums für nachhaltige Energienutzung: Denn Südafrikas Regierung hat bereits gehandelt.

Brandgefährlich: Im Township Alexandra stehen die Häuser dicht an dicht© dpa / picture alliance / Odd_Andersen

Viele zahlen ein Drittel ihres Einkommens für Energie

Im Jahr 2006 veröffentlichte das nationale Standardisierungskomitee NCRS strenge Sicherheitsrichtlinien - vor allem für Gas- und Petroleum-Kocher. Feuerverzinkte Brennstofftanks, automatische Abschaltung, wenn ein Gerät umfällt und einfach lesbare Bedienungsanleitungen, all das ist hier bereits Gesetz. Ein Gesetz allerdings, das sein Papier nicht wert sei, sagt Annegarn.

"Sichere Geräte überhaupt zu bekommen, das ist noch immer das größte Problem. Im Handel wird nicht ein einziger Petroleum-Kocher angeboten, der sicher ist und den sich eine Familie in Alexandra leisten könnte."

Die Bestseller unter den erschwinglichen Petroleum-Kochern gehen für umgerechnet sechs Euro pro Stück über die Ladentische. Alle haben lebensgefährliche Konstruktionsmängel. Handverlesen sind dagegen die Geräte-Modelle, die den gesetzlich verlangten Mindeststandard an Sicherheit einhalten. Umgerechnet drei Euro kosten sie im Schnitt mehr. Drei Euro, die sie im Armenviertel Alexandra zum unerschwinglichen Luxusgut machen, erklärt Annegarns Mitarbeiter, James Robinson, der daran arbeitet, Sicherheitsvorkehrungen für Gerätehersteller billiger zu machen.

"Die Ironie besteht darin: Je reicher jemand ist, desto weniger zahlt er - gemessen an seinem Einkommen – für Energie. Besonders arme Haushalte, die weniger als 150 Euro im Monat verdienen, geben schon jetzt bis zu einem Drittel ihres Geldes für Energiebereitstellung aus."

Mehr Geld für die eigene Sicherheit sei da nicht drin, Robinsons Fazit. Das Ergebnis: Seit Jahren bleibt die Zahl der Feuer im Armenviertel Alexandra, die auf solche Energieunfälle zurückgehen, unverändert hoch. Statistisch brennt es jede Woche.

Südafrikas Regierung setzt im Kampf gegen solche Folgen der Energiearmut auf die Heilkräfte einer funktionierenden Stromversorgung. Hatten 1994, nach dem Ende der Apartheid, gerade mal 40 Prozent aller Südafrikaner einen Stromanschluss, so sind es inzwischen 70 bis 80 Prozent der 52-Millionen-Einwohner-Republik.

Ein beispielloser Erfolg, sagt James Robinson, für den es dennoch kein Happy End geben dürfte. Ein Happy End, das wäre eine Stromversorgung auch für die Armenviertel, ohne permanente Feuergefahr, ohne die Gesundheitsrisiken durch Rauchgase.

"Sichere Geräte überhaupt zu bekommen, das ist noch immer das größte Problem. Im Handel wird nicht ein einziger Petroleum-Kocher angeboten, der sicher ist und den sich eine Familie in Alexandra leisten könnte."

Die Bestseller unter den erschwinglichen Petroleum-Kochern gehen für umgerechnet sechs Euro pro Stück über die Ladentische. Alle haben lebensgefährliche Konstruktionsmängel. Handverlesen sind dagegen die Geräte-Modelle, die den gesetzlich verlangten Mindeststandard an Sicherheit einhalten. Umgerechnet drei Euro kosten sie im Schnitt mehr. Drei Euro, die sie im Armenviertel Alexandra zum unerschwinglichen Luxusgut machen, erklärt Annegarns Mitarbeiter, James Robinson, der daran arbeitet, Sicherheitsvorkehrungen für Gerätehersteller billiger zu machen.

"Die Ironie besteht darin: Je reicher jemand ist, desto weniger zahlt er - gemessen an seinem Einkommen – für Energie. Besonders arme Haushalte, die weniger als 150 Euro im Monat verdienen, geben schon jetzt bis zu einem Drittel ihres Geldes für Energiebereitstellung aus."

Mehr Geld für die eigene Sicherheit sei da nicht drin, Robinsons Fazit. Das Ergebnis: Seit Jahren bleibt die Zahl der Feuer im Armenviertel Alexandra, die auf solche Energieunfälle zurückgehen, unverändert hoch. Statistisch brennt es jede Woche.

Südafrikas Regierung setzt im Kampf gegen solche Folgen der Energiearmut auf die Heilkräfte einer funktionierenden Stromversorgung. Hatten 1994, nach dem Ende der Apartheid, gerade mal 40 Prozent aller Südafrikaner einen Stromanschluss, so sind es inzwischen 70 bis 80 Prozent der 52-Millionen-Einwohner-Republik.

Ein beispielloser Erfolg, sagt James Robinson, für den es dennoch kein Happy End geben dürfte. Ein Happy End, das wäre eine Stromversorgung auch für die Armenviertel, ohne permanente Feuergefahr, ohne die Gesundheitsrisiken durch Rauchgase.

Die Strompreise steigen pro Jahr um 25 Prozent

Doch das ärmste Fünftel der Gesellschaft ans Stromnetz zu bringen, das scheint heute noch unwahrscheinlicher denn je. Denn Wirtschaftsboom und eklatantes Missmanagement beim staatlichen Energiemonopolisten Eskom lassen die Strompreise derzeit pro Jahr um 25 Prozent für den Endverbraucher in die Höhe schießen. Ein Ende, ist nicht absehbar.

"Strom wird teurer werden und die Frage wird sein: Müssen wegen der Kosten wieder mehr Leute vom Strom zurück zu den alten, unsicheren und uneffizienten Energieträgern wie Petroleum, Gas oder Kohle gehen. Wir glauben, wir sollten uns dringend darauf konzentrieren, dass Kochen und Heizen mit diesen Brennstoffen sicher ist."

Für Roger Musiyarira vom Energiebüro der Regionalregierung von Gauteng, dem Regierungsbezirk rund um Johannesburg, ist die Konzentration der staatlichen Stellen auf den Stromsektor dagegen verständlich:

"Wenn wir mit den Augen der Ärmsten der Armen schauen, dann ist Energiearmut gleichzusetzen mit dem Fehlen eines Stromanschlusses."

Um steigende Strompreise für den ärmsten Teil der Bevölkerung abzufangen, verabschiedete Südafrikas Regierung unter Thabo Mbeki bereits 2003 das "Free Basic Electricity"-Programm. Wer am Netz ist, aber unterhalb der Armutsschwelle lebt, erhält vom Staat monatlich 50 Kilowattstunden Strom gratis – gedacht als Grundversorgung.

Vergessen wurden von der Regierung damals diejenigen, die keinen Stromanschluss hatten. Erst durch eine Gesetzesnovelle im Jahr 2007 wurde nachgebessert, was dann auch die Energiearmut in informellen Siedlungen ohne Strom verringern sollte, sagt Roger Musiyarira.

"Die Regierung hat für diese Gruppe ein alternatives Energie-Paket verabschiedet, das Haushalten ohne Stromanschluss die gleiche Menge an Energie in anderer Form zusagt. Gedacht ist dabei vor allem an Flüssiggas."

Seit 2007 stehen dafür Gelder bereit. Mindestens 55 Rand pro Monat, umgerechnet rund fünf Euro, stehen jedem Haushalt ohne Stromanschluss als Energiekosten-Zuschuss zu – gezahlt an die besonders von Armut betroffenen Gemeinden im Land. Den Kommunen bleibt allerdings überlassen, wie sie diesen Rechtsanspruch umsetzen. Eine Freiheit, die nicht nur im zweitgrößten Armenviertel Südafrikas in Alexandra, der Korruption und der fehlenden Umsetzung durch lokale Behörden Tür und Tor öffnen, sagt Sozialarbeiter Joe Baleka.

"Hier kommt bei den Leuten, die keinen Stromanschluss haben, nichts an! Sie müssen weiter Geräte mit Konstruktionsmängeln kaufen, weil die billiger sind. Subventionen für sichere Petroleum-Kocher gibt es nicht, ebenso wenig wie Anstrengungen, die vorhandenen Sicherheitsstandards bei Geräten wirklich durchzusetzen."

"Strom wird teurer werden und die Frage wird sein: Müssen wegen der Kosten wieder mehr Leute vom Strom zurück zu den alten, unsicheren und uneffizienten Energieträgern wie Petroleum, Gas oder Kohle gehen. Wir glauben, wir sollten uns dringend darauf konzentrieren, dass Kochen und Heizen mit diesen Brennstoffen sicher ist."

Für Roger Musiyarira vom Energiebüro der Regionalregierung von Gauteng, dem Regierungsbezirk rund um Johannesburg, ist die Konzentration der staatlichen Stellen auf den Stromsektor dagegen verständlich:

"Wenn wir mit den Augen der Ärmsten der Armen schauen, dann ist Energiearmut gleichzusetzen mit dem Fehlen eines Stromanschlusses."

Um steigende Strompreise für den ärmsten Teil der Bevölkerung abzufangen, verabschiedete Südafrikas Regierung unter Thabo Mbeki bereits 2003 das "Free Basic Electricity"-Programm. Wer am Netz ist, aber unterhalb der Armutsschwelle lebt, erhält vom Staat monatlich 50 Kilowattstunden Strom gratis – gedacht als Grundversorgung.

Vergessen wurden von der Regierung damals diejenigen, die keinen Stromanschluss hatten. Erst durch eine Gesetzesnovelle im Jahr 2007 wurde nachgebessert, was dann auch die Energiearmut in informellen Siedlungen ohne Strom verringern sollte, sagt Roger Musiyarira.

"Die Regierung hat für diese Gruppe ein alternatives Energie-Paket verabschiedet, das Haushalten ohne Stromanschluss die gleiche Menge an Energie in anderer Form zusagt. Gedacht ist dabei vor allem an Flüssiggas."

Seit 2007 stehen dafür Gelder bereit. Mindestens 55 Rand pro Monat, umgerechnet rund fünf Euro, stehen jedem Haushalt ohne Stromanschluss als Energiekosten-Zuschuss zu – gezahlt an die besonders von Armut betroffenen Gemeinden im Land. Den Kommunen bleibt allerdings überlassen, wie sie diesen Rechtsanspruch umsetzen. Eine Freiheit, die nicht nur im zweitgrößten Armenviertel Südafrikas in Alexandra, der Korruption und der fehlenden Umsetzung durch lokale Behörden Tür und Tor öffnen, sagt Sozialarbeiter Joe Baleka.

"Hier kommt bei den Leuten, die keinen Stromanschluss haben, nichts an! Sie müssen weiter Geräte mit Konstruktionsmängeln kaufen, weil die billiger sind. Subventionen für sichere Petroleum-Kocher gibt es nicht, ebenso wenig wie Anstrengungen, die vorhandenen Sicherheitsstandards bei Geräten wirklich durchzusetzen."

Hilfsprojekte gehen an den Bedürfnissen der Ärmsten vorbei

Statt sich im Klein-Klein der Umsetzung der eigenen Gesetzgebung für die Menschen ohne Stromanschluss zu tummeln, setzt das südafrikanische Energieministerium auf sogenannte Leuchtturmprojekte: Zusammen mit dem nationalen Energieversorger Eskom sollen bis zum Jahr 2015 rund eine Millionen solare Warmwasseraufbereitungsanlagen auf Häusern installiert werden. Sie sollen die Abhängigkeit von Petroleum, Gas und Kohle reduzieren und gleichzeitig den Weg zu mehr erneuerbaren Energien im Sonnenland Südafrika ebnen – auch und gerade für die Ärmsten.

Was auf den ersten Blick klug und durchdacht klingt, sagt der Leiter des deutsch-südafrikanischen Energieforschungsprojekts EnerKey, Ludger Eltrop, das entpuppt sich bei näherem Hinsehen allerdings wieder als Politik, die an den Bedürfnissen der Menschen ohne Stromanschluss vorbeigeht.

"Insbesondere die Ärmsten der Armen wollen zunächst vorwiegend kochen und ein warmes Haus, ein warmes Umfeld haben, wenn es hier kalt ist. Die Frage nach warmem Wasser zum Waschen und zum Duschen stellt sich hier nicht so sehr."

Noch fühlen sich die Menschen ohne Stromanschluss in Südafrika als vergessene Opfer der Energiearmut, sagt Douglas Mothusi Guy, ein Pionier für umweltfreundliches Bauen von Sozialsiedlungen. Dabei hätten auch sie eigentlich nur einen Wunsch.

"Am Ende ist für arme Familien nur eines wichtig: Ihre Lebensqualität muss sich verbessern. Sie wollen Energie, um mehr Lebensqualität, mehr Komfort zu haben, um so das Gefühl zu bekommen: Ich bin raus aus der Bretterbude! Ich habe ein eigenes Haus! Darum geht's."

Um dieses Gefühl geht es auch Joe Baleka, wenn er an Unfallorten seine Hilfe anbietet. Auf staatliche Helfer warten, um Unterstützung flehen - das ist nicht mehr seins.

"Es ist deine Welt, mach Sie sicher", lautet Joes Slogan, mit dem er gut gelaunt durch das verschlungene Hüttenlabyrinth Alexandras zieht. Er hat es satt, darauf zu warten, bis es Tote und Verletzte gibt.

"Wir müssen sicherstellen, dass die Leute bestmögliche Information erhalten, so dass sie Bescheid wissen und nicht in alle möglichen Schwierigkeiten geraten."

Sein Angebot, es steht auch nach dieser Feuernacht. Mit Handschlag verabschiedet er sich bei einem jungen Mann, der mit seiner Familie vor dem Nichts steht.

Joe: "Was müssen wir jetzt gemeinsam tun, damit das nicht wieder passiert? Glaubst du, ein Energiesicherheitstraining könnte was bringen?"

Mann: "Wie soll ich da schon Nein sagen: Es werden ja immer wieder genau die gleichen dummen Fehler gemacht. Wahrscheinlich könnte es schon helfen."

Joe: "‘"Also wenn ich anbiete, rüber zu kommen und ein Training zu geben, dann macht ihr mit?""

Mann: "Komm rüber, und ich werd' schauen, dass alle aus dem Hinterhof dabei sind."

Joes Traum ist, nie mehr vom Klang dumpfer Hammerschläge in Alexandra geweckt zu werden.

Was auf den ersten Blick klug und durchdacht klingt, sagt der Leiter des deutsch-südafrikanischen Energieforschungsprojekts EnerKey, Ludger Eltrop, das entpuppt sich bei näherem Hinsehen allerdings wieder als Politik, die an den Bedürfnissen der Menschen ohne Stromanschluss vorbeigeht.

"Insbesondere die Ärmsten der Armen wollen zunächst vorwiegend kochen und ein warmes Haus, ein warmes Umfeld haben, wenn es hier kalt ist. Die Frage nach warmem Wasser zum Waschen und zum Duschen stellt sich hier nicht so sehr."

Noch fühlen sich die Menschen ohne Stromanschluss in Südafrika als vergessene Opfer der Energiearmut, sagt Douglas Mothusi Guy, ein Pionier für umweltfreundliches Bauen von Sozialsiedlungen. Dabei hätten auch sie eigentlich nur einen Wunsch.

"Am Ende ist für arme Familien nur eines wichtig: Ihre Lebensqualität muss sich verbessern. Sie wollen Energie, um mehr Lebensqualität, mehr Komfort zu haben, um so das Gefühl zu bekommen: Ich bin raus aus der Bretterbude! Ich habe ein eigenes Haus! Darum geht's."

Um dieses Gefühl geht es auch Joe Baleka, wenn er an Unfallorten seine Hilfe anbietet. Auf staatliche Helfer warten, um Unterstützung flehen - das ist nicht mehr seins.

"Es ist deine Welt, mach Sie sicher", lautet Joes Slogan, mit dem er gut gelaunt durch das verschlungene Hüttenlabyrinth Alexandras zieht. Er hat es satt, darauf zu warten, bis es Tote und Verletzte gibt.

"Wir müssen sicherstellen, dass die Leute bestmögliche Information erhalten, so dass sie Bescheid wissen und nicht in alle möglichen Schwierigkeiten geraten."

Sein Angebot, es steht auch nach dieser Feuernacht. Mit Handschlag verabschiedet er sich bei einem jungen Mann, der mit seiner Familie vor dem Nichts steht.

Joe: "Was müssen wir jetzt gemeinsam tun, damit das nicht wieder passiert? Glaubst du, ein Energiesicherheitstraining könnte was bringen?"

Mann: "Wie soll ich da schon Nein sagen: Es werden ja immer wieder genau die gleichen dummen Fehler gemacht. Wahrscheinlich könnte es schon helfen."

Joe: "‘"Also wenn ich anbiete, rüber zu kommen und ein Training zu geben, dann macht ihr mit?""

Mann: "Komm rüber, und ich werd' schauen, dass alle aus dem Hinterhof dabei sind."

Joes Traum ist, nie mehr vom Klang dumpfer Hammerschläge in Alexandra geweckt zu werden.