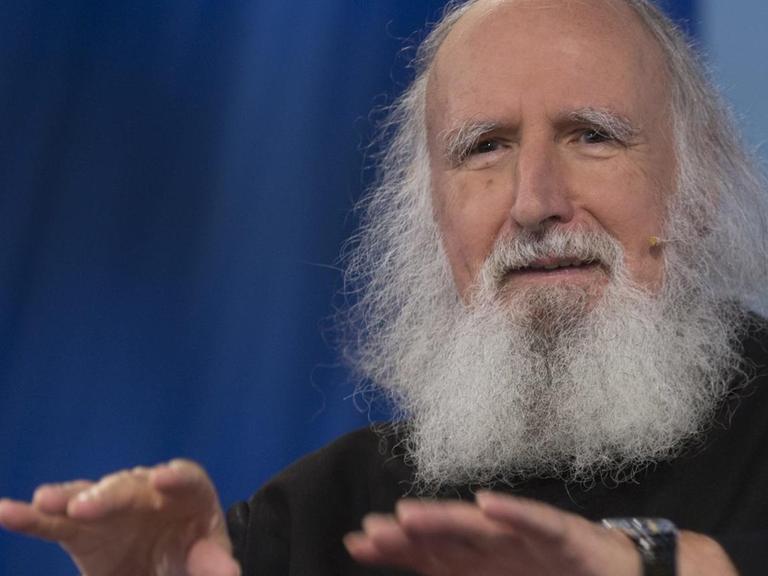

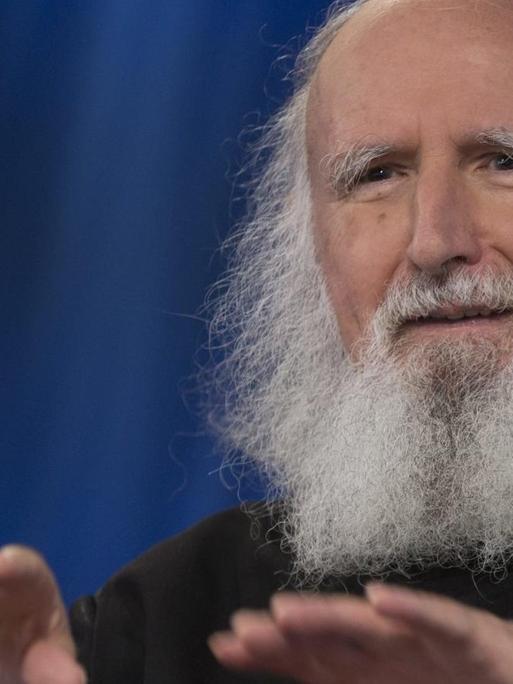

Christian Schüle, geboren 1970, hat in München und Wien Philosophie, Soziologie und Politische Wissenschaft studiert, war Redakteur der "Zeit" und lebt als freier Schriftsteller, Essayist und Publizist in Hamburg. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter den Roman "Das Ende unserer Tage" (Klett-Cotta) und zuletzt die Essays "Heimat.

Der Wert der Zeit

04:36 Minuten

Von Meinungsforschungsinstituten zu den sehnlichsten Wünschen befragt, antworten die Bundesbürger regelmäßig: mehr Zeit. Nun ist der Wunsch für viele in Erfüllung gegangen. Der Autor Christian Schüle entdeckt darin viele Potenziale.

Zeitnot, Zeitdruck, Zeitverdichtung, Rastlosigkeit, Multitasking, Dauer-Jetlag – bis vor vier Wochen waren wir fast allesamt Getriebene, Gehetzte, Gestresste, Erschöpfte.

Im erzwungenen Stillstand des Shutdowns und der komatösen Aktivitätsverhinderung hingegen sind wir plötzlich alle gleichermaßen: Wartende, Ausharrende, auf uns selbst Zurückgeworfene. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Gefühl für Zeit radikal verändert.

Wer ausgangsbeschränkterweise zur Stubenhockerei verdammt ist, muss ohne Anleitung lernen, unverhofft mit einer Überfülle Zeit umzugehen. In der verordneten Stille heimischer Häuslichkeit lernt das funktionalistische Subjekt – dessen Streben nach Selbstermächtigung kurzerhand regierungsamtlich kassiert wurde – Zeit als solche wahrnehmen zu müssen – und zu können. Der Wert der Zeit liegt in der Möglichkeit, sie endlich wertzuschätzen. Wir alle spüren zwangsläufig die bisher ignorierte Dimension von zeitlicher Dauer.

Das wohltuende Gefühl der Gelassenheit

Zuerst mag das bedrückend sein. Letztlich aber könnte das zu einer Befreiung führen, da es die zentrale philosophische Sinnfrage zurück bringt: Worin besteht das gute Leben?

Vor dem Klopapier-Hamstern steckte man im Hamsterrad. Kurzatmig hetzte man durch ein durchgeplantes Leben, um nirgendwo mehr anzukommen, weil man sofort wieder aufbrechen musste. Nun ändert sich das Sozialverhalten des rastlosen Einzelkämpfers in der Hochleistungsökonomie erzwungenermaßen.

Bei aller Wut und Verzweiflung: Man könnte dafür dankbar sein. Plötzlich werden Gespräche mit Nachbarn möglich, die man zehn Jahre lang nicht einmal grüßte. Und sich geduldig in die Schlange vor dem Supermarkt einreihen zu müssen, lehrt nicht nur das wohltuende Gefühl der Gelassenheit, sondern womöglich auch die Erkenntnis, dass ununterbrochene Hektik das persönliche wie auch soziale Immunsystem schwächt.

Der Mensch braucht selbstbestimmte Zeit

Dass Zeit gleich Geld ist und vor allem Geld kostet, wissen wir seit langem. Die Kultur des Kapitalismus organisiert sich bekanntlich über verdichtete Zeit. In der Stille des Stillstands, so schlimm es für manche auch scheinen mag, könnte die Erkenntnis reifen, dass der einzelne Mensch kein ausschließlich funktionstüchtiges und rationalisierbares, sondern ein interaktives, auf Kooperation und Wertschätzung angewiesenes Wesen ist. Es braucht Zuwendung und Geborgenheit ebenso zur Selbstverwirklichung wie Arbeit und Geld. Und das heißt in erster Linie: Es braucht selbstbestimmte Zeit.

Nach Ende der Krise könnten neue individuelle Arbeitszeitmodelle einen Kulturwandel einläuten. Fünf-Stunden-Tage könnten zu höherer Motivation, besserer Gesundheit, größerer Wachheit und insofern erhöhter Produktivität beitragen. Wer dauerhaft motivierte Arbeitnehmer will, behaupten Arbeitspsychologen seit langem, der muss sie über Arbeits- und Auszeiten selbst bestimmen lassen. Durch Enttaktung und Entzerrung der Lebensverläufe gewönne der Einzelne über seine gesamte biografische Lebensspanne hinweg mehr Zeit zur Eigenverfügung – für Selbstbildung, ehrenamtliches Engagement, für Reisen, Umschulung, Sprachkurse, Elternpflege oder gelebten Müßiggang.

Das Gespür für die eigene Endlichkeit

Und schließlich könnte man sich – zwischen Streaming und Skyping – unter Hausarrest bewusst werden, was in der rasanten Beschleunigung und Überhitzung der vor-coronischen Zeit verloren gegangen ist: das Gespür für die eigene Endlichkeit. Der einzigartige Zerstörungsfeldzug des imperialistischen Virus führt auf unreligiöse Weise jedem und jeder Einzelnen die eigene Verwundbarkeit und Vergänglichkeit vor Augen.

Denkt man das Leben vom Ende, vom Tode her, verlagert sich sein Wert in den Moment. Die allermeisten Sterbenden bedauern ja vor allem eines: zeitlebens nicht genug Zeit mit ihnen wichtigen Menschen verbracht zu haben.

Dank Seuche und Shutdown könnten wir jetzt zur Einsicht kommen, dass nicht die Anhäufung von Gütern der wahre Luxus im Leben ist, sondern die Verschwendung von Zeit, die man nicht gehabt zu haben glaubte.

Man darf das durchaus Freiheit nennen.