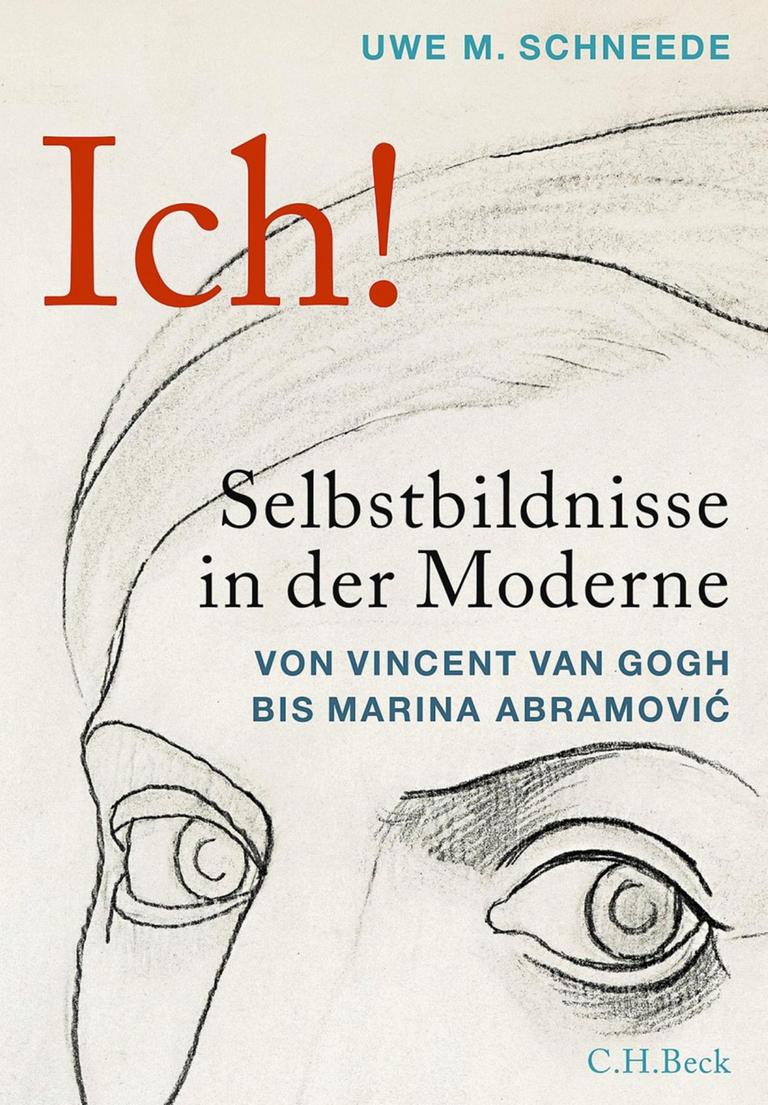

Uwe M. Schneede: „Ich! Selbstbildnisse der Moderne"

© C.H. Beck

Vom Selbst zum Akteur

06:27 Minuten

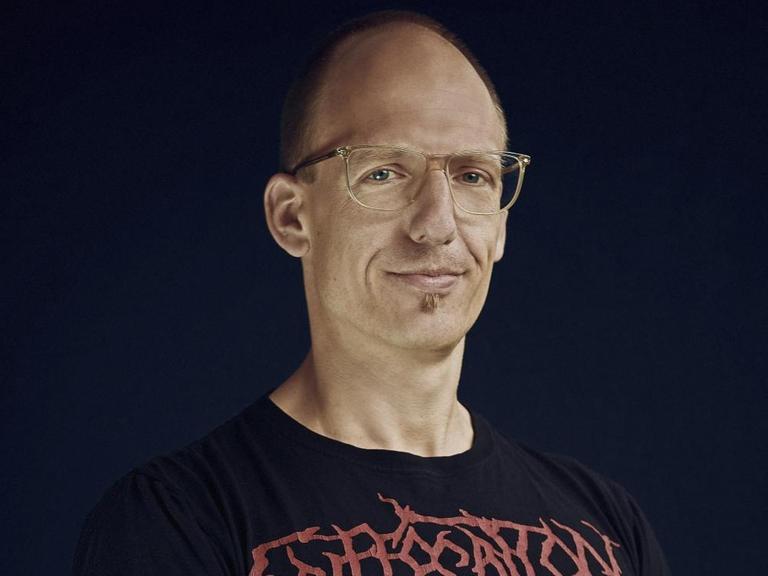

Uwe M. Schneede

Ich! Selbstbildnisse der Moderne. Von Vincent van Gogh bis Marina AbramovicC.H. Beck, München 2022240 Seiten

29,95 Euro

Der Hamburger Kunsthistoriker Uwe M. Schneede legt einen guten Überblick über die Entwicklung des künstlerischen Selbstporträts in der Moderne vor – leider aus rein eurozentrischer Perspektive.

Ein junger Mann mit gekräuselten Haaren, gekleidet mit einem Pelzrock: Albrecht Dürers Selbstporträt war 1500 eine kleine Revolution. Mit dem Kleidungsstück promovierte er sich in die Elite. Mit der Körperhaltung inszenierte er sich als Schöpfergott.

Der Mann aus Nürnberg fehlt in dem Buch von Uwe M. Schneede. Der Kunsthistoriker, lange Jahre Direktor der Hamburger Kunsthalle, untersucht in seinem Buch die Rolle des künstlerischen Selbstbildnisses in der Moderne, die bei ihm Ende des 19. Jahrhunderts beginnt. Diese Epoche fußte freilich auf dem, was Dürer ins Zentrum dieses Genres rückte: „Selbstbildnisse sind in der Moderne immer auch ästhetische Stellungnahmen, wenn nicht Bekenntnisse“ schreibt Schneede gleich zu Beginn.

Kein Wunder, dass diese visuellen Bekenntnisse in einer derart vielfältigen Epoche unterschiedlich ausfallen. An 23 Beispielen dekliniert Schneede sie durch - von Vincent van Gogh bis Marina Abramović.

Stellungnahmen und Bekenntnisse

Die Motive, die er in einer Art close-looking aus deren Werke herausfiltert, reichen von der Zurschaustellung des Persönlichen bis zur Reflexion des sozialästhetischen Kontextes der eigenen Existenz.

Ohne jedes Selbstmitleid demonstrierte van Gogh seine persönliche Selbstbehauptung gegen äußere Bedrängnisse. Mit der Pose des Bohemiens macht ein Mann wie Edvard Munch das Selbstporträt zum Ideenträger: Der Maler wird zur Vorhut der Erneuerung der Malerei. Avantgardistinnen wie Ottilie Roederstein oder Frida Kahl dagegen nutzten die bürgerliche Pose oder die der Schmerzensfrau, um sich als unabhängige Künstlerin darzustellen.

Als entscheidenden Wandel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt Schneede denjenigen vom Selbst als dargestelltem Motiv zum „Selbst als medialem Akteur“, dem es nicht mehr um Selbstrepräsentation geht.

Rollenbilder und Klischees

Die performative In-Szene-Setzung eines Egon Schiele wird bei Schneede zum Vorläufer der Kunst Marina Abramovićs, in der es weniger um die Künstlerin, als um das Austesten von Grenzen geht. Und auch wenn sie selbst scheinbar penetrant im Bild aufscheinen, geht es Künstler:innen wie Jürgen Klauke, Arnulf Rainer oder Cindy Sherman nicht um die Selfomanie heutiger Tage.

Vielmehr nutzen sie den eigenen Körper, das eigene Gesicht, um mit intersexuellen Posen gesellschaftlich geprägte Rollenbilder und Klischees zu entlarven.

Die Auswahl ist diskutabel

Schneedes Künstler:innen-Auswahl bleibt notwendig diskutabel. Ein Künstler wie Thorsten Brinkmann beispielsweise fehlt. Der Hamburger führte das Genre vollends ad absurdum, als er eine Skulptur „Ich“ nannte, in der er sich einen Karton über den Kopf stülpte.

Auch Freunde einer tieferen, kulturtheoretischen Analyse kommen nicht recht auf ihre Kosten. Schneede erhebt Selbstporträts zu „Programmbildern der Moderne“, bringt vor lauter Einzelbeispielen jedoch ihr zentrales Charakteristikum nicht auf den Punkt – jenseits der Banalität, dass es spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Selbstporträts nicht mehr um Ähnlichkeit geht.

Die Perspektive ist eurozentristisch

Auch wenn Schneedes Buch einen sehr gut lesbaren Überblick bietet, hat es doch den Nachteil einer rein eurozentrischen Perspektive. Ein Vergleich des Selbstbildnisses in der europäischen mit dem in der außereuropäischen Kunst wäre noch spannender gewesen als dieses kenntnisreiche Potpourri sehr kursorischer Streiflichter ausschließlich weißer Protagonist:innen der transatlantischen Westmoderne.

Damit hinkt Schneede selbst der zeitgenössischen Ausstellungspraxis hinterher. So zeigt die Ulmer Walther Foundation derzeit mit Samuel Fosso das Werk eines der großen Autoporträtisten des afrikanischen Kontinents. Der Titel der Schau: „Der Mann mit den tausend Gesichtern".