Als ich jung war, stieß ich auf Dostojewskis Roman "Erniedrigte und Beleidigte", der mich sofort packte, denn das war ja ich selbst. Ich sagte mir damals: "Sollte ich jemals Schriftsteller werden, dann wird dies mein Thema sein: Erniedrigte und Beleidigte."

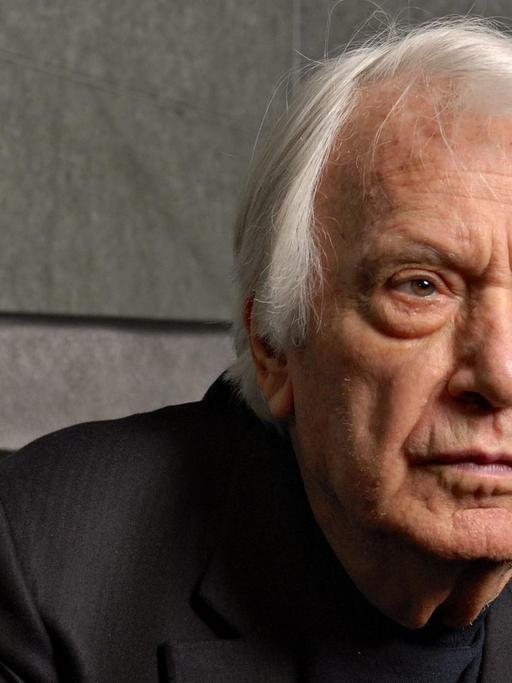

Trauer um Boris Pahor

Der Schriftsteller Boris Pahor wurde 108 Jahre alt. © Axel Heimken/dpa

Zorn als Antrieb des Schreibens

04:49 Minuten

Geboren und aufgewachsen in der Hafenstadt Triest, überlebte er mehrere Konzentrationslager und schrieb darüber. Im Alter von 108 Jahren ist der Autor Boris Pahor gestorben: einer der bedeutendsten Autoren slowenischer Sprache und literarischer Zeitzeuge.

Groll und Zorn bestimmten ihn bis zuletzt. Weniger für die Dinge, die man ihm angetan hatte: Verhaftung, Misshandlung und Verschleppung in die Konzentrationslager Dachau, Natzweiler-Struthof, Mittelbau-Dora sowie Bergen-Belsen. Mehr noch verbitterte Boris Pahor die Missachtung und Ignoranz, die er auch noch nach dem Krieg erfuhr. Seine Urerfahrung war, als Kind miterleben zu müssen, wie die italienischen Faschisten die slowenische Sprache und Kultur in Triest ausmerzen wollten und Slowenen als Ungeziefer und Wanzen bezeichneten. Dieser Zorn war zugleich lebenslang der Antrieb seines Schreibens.

Sprachlosigkeit nach dem Krieg

"Und ich glaube sagen zu können, dass ich dem in all meinen Werken treu blieb. Die größte Demütigung ist der Entzug der Freiheit, keine eigene Identität und Sprache haben zu dürfen. Wenigstens auf dem Papier wollte ich den Opfern daher Gerechtigkeit verschaffen."

Zurückkehrt aus den Lagern unterrichtete Boris Pahor nach dem Krieg zunächst Italienisch an einem Triestiner Gymnasium und schrieb nebenher seine Romane und Erzählungen auf Slowenisch: "Die Stadt in der Bucht", "Nomaden ohne Oase" und "Der Kampf mit dem Frühling". Fast immer geht es um die eigene Erfahrung: im Widerstand, in den Lagern. Obwohl sich ihre Erfahrungen oft ähnelten, herrschte im Triest der Nachkriegszeit Sprachlosigkeit zwischen den italienischen und slowenischen Autoren.

Übersetzungen erst nach drei Jahrzehnten

Ich hatte nicht den Wunsch, Kontakte zu knüpfen, denn ich hatte ja nichts vorzuweisen. Sie wussten, dass ich Schriftsteller bin. Aber wenn sie nicht meine Bücher lasen, worüber hätten wir dann reden können? - Doch nur über ihre Bücher.

Sein Roman "Nekropolis" über seine Erfahrungen in den Lagern machte ihn schließlich berühmt. Doch sollten nach der slowenischen Erstveröffentlichung noch drei Jahrzehnte vergehen, bis Anfang der Neunziger Jahre die französische und schließlich zur Jahrtausendwende die deutsche Übersetzung erschienen.

In einer Reihe mit Semprún, Kertész und Levi

Boris Pahor wurde fortan in einer Reihe mit Jorge Semprún, Imre Kertész und Primo Levi genannt. Doch in Italien und in seiner Heimatstadt Triest herrschte weiterhin eisernes Schweigen.

Sein spätes Erinnerungsbuch von 2007, "Piazza Oberdan", das den Bruch, den Verrat Triests an seiner eigenen, ehemals vielsprachigen Kultur thematisiert, konnte schließlich nicht mehr ignoriert werden. Nun wurden auf einen Schlag all seine Bücher endlich auch ins Italienische übersetzt.

Als sie meinen Roman "Nekropolis" veröffentlichten, war dies plötzlich eine große Entdeckung. Es wurde viel darüber berichtet im Fernsehen und im Radio, und dann erschienen gleich zwei Bücher, eines davon heißt "Dreimal Nein". Das will heißen: Nein zum italienischen Faschismus, Nein zum deutschen Nazismus und Nein zum jugoslawischen Kommunismus.

Ein Einsamer in der Literatur

Boris Pahor, der bis in die Sechziger Jahre noch ohne Probleme in Jugoslawien publiziert wurde, bestand darauf, nicht nur über den Faschismus in Italien zu schreiben, sondern auch über die Verbrechen der Tito-Partisanen in Jugoslawien. Für die Wahrheit ging er keine Kompromisse ein. Die Konsequenz: Er blieb über Jahrzehnte ein Einsamer in der Literatur, ein Dissident zwischen den beiden Blöcken des Kalten Krieges.

Dies spiegelt sich auch in seinem sehr eigenen spröden, ja auch harten Stil wider, einer aufschiebenden Syntax, einer Sprache, die immer wieder innehält und nachdenkt. Man könnte glauben, die jeweils andere Sprache schimmert hier hindurch, der Triestiner Sprachmischmasch: italienisch, slowenisch, deutsch.

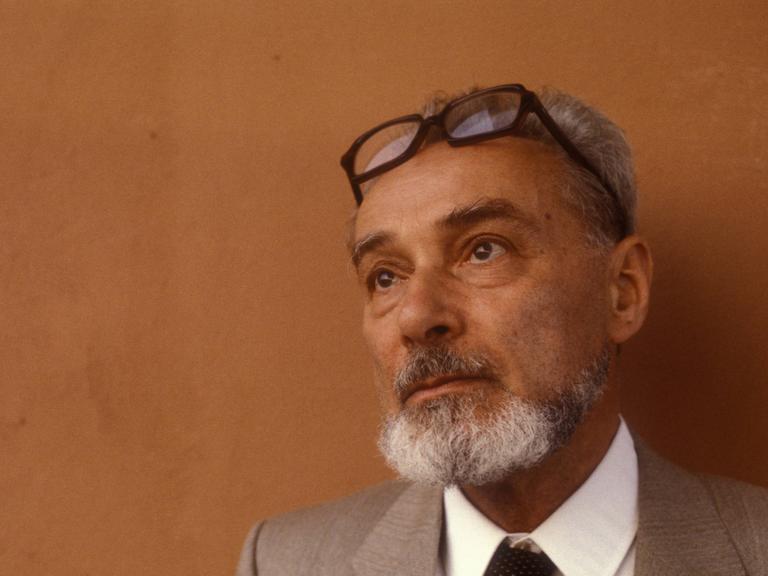

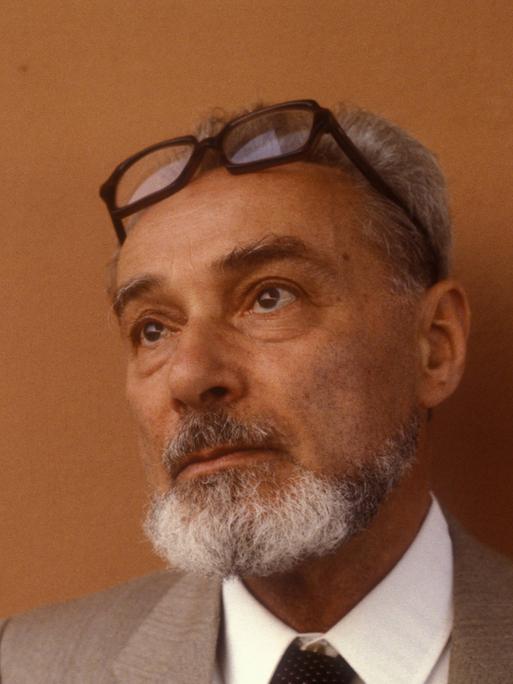

Mit Boris Pahor verabredete man sich am besten in dem Dorf Prosek, seinem Wohnort oberhalb von Triest, in seiner Lieblingsbar Luksa. Eine einfache Bar, kein elegantes Literatencafé. Und trotzdem war Boris Pahor auf seine Art auch ein Dandy. Gelb-blau kariertes Jackett, rote Krawatte, das weiße Haar am Hinterkopf kragenlang, dazu seine schwere, große Hornbrille.

Nach Triest fuhr er meist nur hinunter, um in einem Internet-Café seine E-Mails zu lesen und dies auch noch mit seinen mehr als einhundert Jahren. Boris Pahor erreichte ein wahrhaft biblisches Alter, ein bisschen vielleicht aus Trotz.

Glück und ein starker Organismus

Er harrte so lange aus, gerade weil man ihn so lange ignoriert hatte, und bewies bis zuletzt eine unermüdliche Energie: "Ich hatte das Glück, stets meine Gesundheit zu bewahren. Ich bin 1913 geboren. Zwei Jahre später brach der Erste Weltkrieg aus, und damit begann bei uns der Hunger. Unsere Körper waren also schon daran gewöhnt, nur mit Wenigem auszukommen. Mit vier, fünf Jahren erkrankte ich an der Spanischen Grippe, meine Schwester starb, ich aber überlebte. Da waren also schon so etwas wie Anti-Körper in mir. In den Konzentrationslagern bekam ich TBC und spuckte Blut. Nach der Befreiung in Bergen-Belsen schlug ich mich mit zwei französischen Pflegern über Belgien und Holland bis nach Paris durch. Dort kam ich ins Sanatorium und wurde geheilt, dabei gab es dort nicht einmal richtige Medikamente. Es war mein starker Organismus, der die Tuberkulose besiegte."

"Ganz strikt jeden Tag von acht bis um zwölf Uhr mittags und von drei Uhr nachmittags bis zum Abend schreibe ich, selbst als ich verheiratet war, so als wäre ich am Tisch angebunden. Das ist die Treue zu einer Aufgabe – und solange mein Körper mitmacht - in Ordnung."