Intelligenter Staub

Sie werden immer kleiner, immer leistungsfähiger und immer günstiger: Elektronische Sensoren sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, öffentlich wahrgenommen werden sie allerdings kaum.

Dabei lassen sich schon jetzt vielfältige Vorgänge überwachen, Bewegungen nachverfolgen oder Informationen über den Zustand der Welt sammeln, ohne dass eines individuellen Beobachters vor Ort bedürfte. Sensornetzwerke durchdringen unsere Umwelt - anlasslose Überwachung oder Zugewinn für die Sicherheit?

Wolfgang Koch: "Jedes Lebewesen hat mehrere Sensoren: Zwei Augen, Ohren, Nase und dergleichen mehr. Es empfängt Information, es verknüpft diese Information, mit dem was es schon gelernt hat, was man schon weiß. Und verknüpft auch Mitteilungen anderer Lebewesen."

Dr. Wolfgang Koch. Physiker am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, kurz FKIE, in Wachtberg bei Bonn.

Wolfgang Koch: "Und was so ein Lebewesen macht, ist dann ein mentales Modell, ein Lagebild, und das ist für das Lebewesen die Grundlage für situationsadaptives Verhalten, könnte man vielleicht sagen: Übles zu vermeiden und ein Ziel zu erreichen."

Eva Geisberger: "Sensoren haben wir enorm viele!"

Wolfgang Koch: "Es gibt Sensoren ja überall! Es gibt Sensoren in der Fertigungstechnik zum Beispiel, also Industrie 4.0 ist so ein ganz großes Thema. Moderne Produktionstechnik lebt entscheidend davon, dass sehr, sehr viel Information aufgenommen und verarbeitet wird. Diese Sensoren sind natürlich winzig klein."

Eva Geisberger: "Unter Sensoren versteht man auch Kameras, dann Hitze, Erschütterung, Bewegung, was auch immer. Wir haben also immer mehr Sensoren, auch weil wir in unserem täglichen Leben überall solche Geräte mit Sensoren haben."

Dr. Eva Geisberger, Informatikerin an der Technischen Universität München.

Wolfgang Koch: "Die Kameratechnik - wissen Sie ja selbst! - ist winzig klein. So eine Webcam ist ja ein Stecknadelkopf groß, mit einer unglaublich hohen Leistung."

"Das Pentagon wollte eine Kamera, die man nicht abschießen konnte. Sie hatten sich etwas sehr Kleines vorgestellt, vielleicht von der Größe einer Libelle - ein Ziel, das zu klein war, um getroffen werden zu können."

Das ist kein wissenschaftliches Zitat. Es stammt von Michael Crichton, dem Autor von "Jurassic Park", aus dem Thriller "Beute" von 2002.

"Einen Schwarm von Nanokomponenten (...) kann man dann nicht abschießen, weil eine Kugel einfach durch die Wolke hindurchgeht. Außerdem könnte man die Wolke zerstreuen, so wie sich ein Vogelschwarm nach einem Schuss zerstreut. Dann wäre die Kamera unsichtbar, bis sie sich neu formiert. Die Lösung schien einfach ideal. Das Pentagon hat uns die Finanzierung der Entwicklung für drei Jahre garantiert. (...) Wir haben angefangen, die Kamera zu bauen."

Harald Pötter: "Wir haben ne Kamera ... den Aufbau für eine miniaturisierte Kamera mitentwickelt, mit ner mittelständischen Firma zusammen, indem wir die komplette Kamera - das heißt den Kamera-IC mit der ganze Optik - im Wafer-Verbund aufbauen und machen dann zehn- bis zwanzigtausend Kameras auf einmal!"

Harald Pötter, Ingenieur am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, in Berlin.

Harald Pötter: "Und wenn Sie die hinterher aus dem Wafer rausschneiden, haben Sie dann Kameras mit 64.000 Pixel, die haben eine Größe von 1x1x1 Millimeter, also entsprechend klein! Inklusive Optik! Und die können Sie so schon direkt ankontaktieren und können direkt mit der Kamera einen Bereich auslesen von der Größe eines Zwei-Euro-Stücks."

"Eure Kameras sind vernetzt? Alle diese winzigen Kameras kommunizieren miteinander?" - "Ja", erwiderte sie. "Sie sind ein Schwarm, im Grunde genommen."

Zwölf Jahre alte Belletristik hier - und heutige Wirklichkeit da. In den Anfangsgründen aktueller Hochtechnologien stößt man oft auf fantastische Visionen von Schriftstellern wie Michael Crichton.

Harald Pötter: "Das war die Science Fiction dabei, dass man gesagt hat: Ich kann das so weit miniaturisieren, dass ich auf einen Millimeter Größe eben komme und noch darunter."

... meint auch Harald Pötter in Hinblick auf die Schrumpfung der elektronischen Hardware zu getreidekorngroßen Einheiten. Als dieser Gedanke zum ersten Mal im akademischen Umfeld auftauchte, erschien er den meisten Wissenschaftlern bizarr. Der Berkeley-Forscher Kristofer Pister zeigte sich kurz vor der Jahrtausendwende dennoch davon überzeugt, dass sein Team ...

"... die Rechnerhardware, die erforderlichen Messfühler und die Datenkommunikation zusammen mit einer Stromversorgung auf wenigen Kubikmillimetern Raum unterzubringen vermag. (...) Diese Knoten im Millimetermaßstab werden Smart Dust genannt. Es liegt zweifellos im Bereich des Möglichen, dass künftige Prototypen von Smart Dust klein genug ausfallen, um frei in der Luft zu schweben und dort stunden- bis tagelang Daten aufzunehmen und zu kommunizieren."

Harald Pötter: "Wie die Amerikaner so sind, denen reicht die Vision, und denen reicht das, an einem makroskopischen ... also durchaus an einer großen Leiterplatte mit 10 x 10cm Abmessung mal prinzipiell zu zeigen. Das heißt, diese Smart-Dust-Knoten gab's tatsächlich, die kamen aus Standford, zum Teil MIT. Aber da wurde nur das grundsätzliche Prinzip gezeigt, dass ich eben ubiquitäre Computer habe, die sehr weit miniaturisiert sind, so dass ich nicht mehr einen festen Rechner auf dem Schreibtisch stehen habe, sondern letztendlich in der Tapete oder sonstwo untergebracht kleine Computer, die miteinander kommunizieren und in dem Netzwerk dann die Rechenleistung zur Verfügung stellen.

eGrain - das elektronische Körnchen

Seit mehr als einem Jahrzehnt nun kursiert Smart Dust - intelligenter Staub - in der interessierten Öffentlichkeit als Schlagwort für unsere Ängste vor einer unheimlichen, unsichtbaren, überall vorhandenen Computerrechenleistung. Tatsächlich ließ der Übergang von der Theorie zur Praxis nicht lange auf sich warten, wie Harald Pötter vom Fraunhofer-Institut IZM in Berlin erzählt:

Harald Pötter: "Damals hatte sich unser Chef, der Professor Reichel, gesagt: 'Wir greifen mal die Idee auf, und dann zeigen wir mal, wie man die richtig umsetzen kann! Und wir machen jetzt', und da haben wir nach einem neuen Namen gesucht, weil wir ja Smart Dust nicht kopieren wollten, 'wir machen jetzt ein eGrain, also das elektronische Körnchen!' Und der erste Ansatz war, einen kleinen Sensorwürfel zu machen, der die Abmessung hatte von 1cm x 1cm x 1cm, also ein Kubikzentimeter, und beinhaltete entsprechend eine Funkschnittstelle, einen Sensor, die Datenverarbeitung dazu und - was 50% des Volumens war - dann die Batterie."

2005 war der erste Prototyp im IZM fertig - ein Kleinstrechner, der die Beschleunigungskräfte beim Golfspielen protokollierte, an einen externen Computer funkte und problemlos in den Golfball hinpasste, weil er kaum größer als ein Zuckerwürfel ausfiel.

Harald Pötter: "Das war da noch klassische Leiterplattentechnik, also kleine, starre Plättchen, die ich auf 1 cm Größe ausgeschnitten habe und übereinander gestapelt habe. Und der nächste Entwicklungsschritt war dann schon, das Ganze auf eine flexible Leiterplatte aufzubringen. Das heißt, eine flexible Leiterplatte besteht in der Regel aus Polyamid, und ich kann sie eben zumindest um eine Achse herum biegen. Und in dem Fall war, dass ich mir dann praktisch so z-artig gefaltet die verschiedenen Lagen aufbauen konnte, und da kam ich auf eine Größe von 6x6x6mm."

Zweifellos ist diese Komprimierung der Hardware eine technische Meisterleistung. Doch der qualitative Sprung besteht nicht darin, dass man einzelne Kleinstcomputer - bemerkt oder unbemerkt - in der Umwelt auszusäen vermag; entscheidend ist, dass diese Geräte selbständig miteinander in Kontakt treten können. Dabei spielt Kristofer Pisters Ursprungsidee der Staubkorngröße keine große Rolle mehr.

Harald Pötter: "Die Idee, die die Amerikaner hatten, war ja auch praktisch diese Computerleistung in viele kleine Einheiten zu zerstückeln und diese Einheiten dann wieder miteinander kommunizieren zu lassen, um dann situationsgerecht einen entsprechenden Computer abzubilden. Also komplette Sensornetzwerke zu gestalten."

Wolfgang Koch: "Sensoren lassen sich vielfältig vernetzen. Das ist eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und dadurch sind große Datenströme entstanden aus sehr, sehr vielen Sensoren. Diese Datenströme kann man nicht mehr einfach nur darstellen, auf dem Bildschirm. Sondern man braucht jetzt eine Servolenkung fürs Hirn, ein kognitives Tool, um aus diesen Daten überhaupt verwertbare Information zu machen. Vielleicht kann man das sagen: Aus Daten muss erst Information werden! Es geht darum, eine gewisse Situation abzubilden auf dem Computer. Wir nennen das ein Lagebild, und auf diese Weise Beurteilungen und darauf fußende Entscheidungen zu ermöglichen."

Wolfgang Kochs Forschungsgebiet im Fraunhofer-Institut FKIE hat einen eigenen Namen. Es nennt sich Sensor Data Fusion oder auf deutsch Sensordatenfusion; ein in der Öffentlichkeit nicht sehr geläufiger Begriff.

Wolfgang Koch: "Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Data Fusion im Grunde eine Spezialdisziplin der angewandten Mathematik ist. Womit man Data Fusion macht, sind pfiffige mathematische Algorithmen, und die sind vielleicht nicht so telegen oder radiogen, dass man leicht darüber sprechen kann."

Diese pfiffige Mathematik braucht man, weil mit den Möglichkeiten der immer kleiner werdenden Sensoren für beispielsweise ...

Geräusch, Geruch, Licht, Bild, Bewegung, Beschleunigung, Feuchtigkeit, Temperatur, Wind, Radioaktivität uns so weiter.

... so viele Ergebnisse aus unterschiedlichen Quellen anfallen, dass man daraus mehr als nur singuläre Messwerte gewinnen kann. Und Sensoren sind zur Massenware geworden.

Harald Pötter: "Wenn Sie einen einfachen Prozessor haben, zusammen mit einem Temperatursensor und einer Funkschnittstelle, bin ich irgendwo im Bereich von unter fünf Euro. Wenn Sie eine komplexe Sensorik haben, wie Drei-Achsen-Beschleunigungssensor, wie Kompass, was vor zehn Jahren noch ausgesprochen teuer war, das sind ja heute zwar keine Centartikel, aber doch so im kostengünstigen Bereich, weil die zu Millionen in Smartphones und im Konsumerbereich mitverbaut werden."

Der Strom an Sensordaten wird also noch gewaltig anschwellen und dabei diejenigen herausfordern, die mehr als bloße Ad-hoc-Informationen gewinnen wollen. Deren Verfahren der Data Fusion stammt allerdings aus einer Zeit, in der es noch nicht einmal das Internet gab:

Wolfgang Koch: "In George Orwells very year entsteht das! Entstanden ist das historisch aus der Initiative des damaligen Präsidenten Ronald Regan. SDI, 'Krieg der Sterne', ist den nicht ganz so Jungen vielleicht noch präsent. Das war das erste wissenschaftliche Großprojekt, wo es hauptsächlich darum ging, Informationen zusammenzuführen, und zwar im ganz großen Maßstab. Ein Beratungsgremium des amerikanischen Präsidenten hat sich in diesem berühmten Jahr 1984 zum ersten Mal zusammengesetzt und diesen Begriff geprägt. Seit dieser Zeit spricht man von Data Fusion oder Information Fusion. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler den Orwell im Kopf hatten. Es gibt keinen Hinweis, dass sie irgendwie selbstironisch darauf Bezug genommen haben. Mir ist es aufgefallen vor ein paar Jahren, und es zeigt, dass man vielleicht aufgrund dieser Koinzidenz sehr bewusst und sehr vernünftig mit diesem Begriff umgehen muss."

Fürsorgliche Überwachung

Das ist nicht zuletzt deshalb ein adäquater Selbstappell des Physikers Wolfgang Koch, weil Sensoren nur im Zusammenhang mit Überwachung vorkommen - zum reinen Vergnügen erstellt niemand ein elektronisch vermitteltes Lagebild der Realität. Zunächst hat Sensortechnik allerdings vielfach ins zivile Leben Eingang gefunden und wirkt selbst dort harmlos, wo sie staatlich angeordnet wird wie künftig bei der Reifendrucküberwachung im Auto. Verkehrstechnik bietet überhaupt ein breites Anwendungsfeld. Seit geraumer Zeit ...

Eva Geisberger: "... gibt es im Auto schon so was, wo Sie Müdigkeit erkennen. Also wenn der Lidschlag runterfällt, dass dann das Auto automatisch Sie erstmal wieder aufweckt, ja? Also irgendein Alarmton. Aber man kann sich natürlich viel mehr vorstellen: Dass das Auto dann autonom an die Seite fährt und das Auto zum Stillstand bringt."

... spekuliert Eva Geisberger über die künftige Verknüpfung von fürsorglicher Überwachung mit einem Eingriff in laufende Vorgänge. Entwicklungen in diese Richtung existieren auch in der Landwirtschaft, etwa das in Brasilien erprobte Projekt Ciberfloresta ...

"... das anhand von Umweltsensoren Ereignisse wie Brand, Regen oder günstige Bedingungen zum Säen oder Ernten im Wald ermittelt."

Augenscheinlich ist dies alles kein Grund zur Beunruhigung, sondern eher ein Versprechen auf mehr Effizienz, höhere Verlässlichkeit und weniger Verschleiß in all jenen Bereichen, in denen man per Sensor Fehler eliminieren oder Komplikationen verhindern kann.

"Das Denken der FKIE-Mitarbeiter ist stets ein Denken ›vom Einsatz her‹."

... heißt es entsprechend praxisorientiert auch auf der Webseite des Fraunhofer-Instituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE. Allerdings liegt man nicht falsch, wenn man dem Wort "Einsatz" einen militärischen Beiklang entnimmt. Wer sich dem fast wörtlich zu nehmenden Wachtberg bei Bonn persönlich nähert, kann schon aus kilometerweiter Entfernung die große Radarkuppel erkennen. Kein Zufall, denn das Institut ging aus einer Bundeswehreinrichtung hervor und kooperiert auch heute noch mit dem Verteidigungsministerium.

Sicherheit vor Überraschungen

Auch Kristofer Pisters Grundlagenforschung zum "Smart Dust" wurde in den USA von der DARPA finanziert, der "Defense Advanced Research Projects Agency" des Pentagon.

Ob militärisch oder zivil, der Wunsch nach einem möglichst genauen Lagebild geht auf denselben Gedanken zurück: Sicherheit vor Überraschungen. In Zeiten der NSA gilt Sicherheit vielen Menschen allerdings als Tarnwort für sinistre Machenschaften, weswegen Wolfgang Koch das Wortfeld behutsam zu ergänzen sucht:

Wolfgang Koch: "Die Sicherheitstechnik könnte man in Analogie zur Versicherungswirtschaft vielleicht sehen. Wir versuchen hier, den Eintritt eines Schadens zu vermeiden, oder wenn er denn nicht zu vermeiden ist, doch wenigstens seine Auswirkungen abzumildern. Insofern könnte man vielleicht sagen: Sicherheitstechnik und Versicherung sind so zwei Zweige des gleichen Versuches, nämlich mit Unsicherheit irgendwie zurandezukommen. Und wenn man jetzt gräbt in der Geschichte der Statistik, stellt man fest, dass die gleichen Leute, die die Grundlagen der Datenfusion gelegt haben, auch häufig Versicherungsmathematiker waren."

"Personenströme in der Nähe potenzieller Anschlagsziele sind meist nur eine Menge harmloser Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Wie detektiert man darin eine Anschlagsbedrohung am Tag X?"

... fragt nicht bloß rhetorisch die Webseite von Wolfgang Kochs Forschungsbereich am FKIE ihre Besucher. Als Antwort liefert das Institut ein Projekt wie HAMLeT. Hamlet? Anders als beim zufälligen Orwell-Bezug der Sensordatenfusion ist dieses Akronym bewusst gewählt.

Wolfgang Koch: "Da haben wir uns natürlich viel Mühe gegeben: Hamlet, 'There's something wrong in the state of Denmark' ... und was wrong ist, das riecht meist, da ist was faul im Staate Dänemark."

"Hazardous Material Localization and Person Tracking." HAMLeT.

Verfolgung, Tracking, Überwachung

Wolfgang Koch: "In London haben die Terroristen einen Explosivstoff benutzt, home made explosives nennt man das. Diese Explosivstoffe kann man sehr leicht herstellen, jede Hausfrau hat alle Zutaten in ihrem Schrank. Diese home made explosives riechen allerdings! Nicht für uns, aber sie riechen für Hunde. Und sie riechen für chemische Sensoren. Der Nachteil von chemischen Sensoren ist, wir können den Geruch wahrnehmen - wenn wir das dann wahrnehmen, sind wir immer noch nicht in der Lage, die Quelle des Geruches verlässlich zu lokalisieren und über die Zeit hinweg zu verfolgen. Wenn man in einer großen Abfertigungshalle ist, ist es schon zu spät! Das ist viel zu kompliziert. Aber um da hineinzukommen, muss man ne Rolltreppe entlanggehen oder einen Tunnel entlanggehen. Und während dieser Zeit können an den Wänden mehrere von diesen Chemosensoren ausgestattet sein. Und man kann mit Laserscannern, vielleicht auch mit Kameras, den Pfad jedes einzelnen Objektes verfolgen."

Verfolgung, Tracking, Überwachung - trotz der nachvollziehbaren Sicherheitsbedürfnisse auf Flughäfen mag sich angesichts der elektronischen Beschnüffelung ein ungutes Gefühl einstellen. Denn Geruch ist intim, persönlich und Ausdruck der individuellen Identität.

Wolfgang Koch: "Dabei interessiert uns nicht, wer das ist! Also irgendwelche biometrische Informationen oder wer das ist, ob er schwarz ist oder weiß ist oder ein Mann oder eine Frau ist. Das ist völlig unerheblich. Wir brauchen seine Spur, über die Zeit hinweg. Und wenn wir jetzt mit einem Algorithmus Data Fusion betreiben, das heißt den Output verschiedener Chemosensoren verknüpfen mit diesen Spuren, dann können wir sagen, welche Person mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Sprengstoff riecht."

Jürgen Altmann: "Sensoren an sich sind ja letztlich irgendwie auch in gewisser Weise neutral. Ein Fieberthermometer ist auch ein Sensor. Oder eine Videokamera."

Dr. Jürgen Altmann. Physiker und Friedensforscher an der TU Dortmund.

Jürgen Altmann: "Und je nachdem, was man damit macht, ist es eben ein guter oder ein nicht so guter Zweck."

Wolfgang Koch: "Ich glaube, es dauert noch lange, bis chemische Sensoren die Leistung der Hundenase nachbilden können. Was zukünftige Forschungen bringen, wissen wir nicht. Aber wir müssen deswegen immer aufpassen und immer schauen, dass nichts passiert und dass unsere Lebensform auch durch die Technik nicht dominiert wird, sondern umgekehrt: Dass unsere Wünsche, wie wir leben wollen, die Technik bestimmen, derer wir uns bedienen."

Jürgen Altmann: "Zum Beispiel chemische Waffen sind verboten. Und zu der Überwachung gibt's eine Verbotsorganisation in Den Haag, OPCW, und die dürfen in chemische Fabriken Inspektionsgruppen schicken. Und dort können sie nachsehen, ob in den chemischen Reaktoren und Rohrleitungen und so weiter immer nur die erlaubten Insektenvernichtungsmittel erzeugt werden und nicht die chemisch vergleichsweise verwandten Nervengase für den Kriegseinsatz gegen Menschen. Und wenn man jetzt kleine, handliche Sensoren hätte, die man einfach so in die Tasche stecken kann und irgendwo in eine Chemiefabrik legen und dann nach 24 Stunden sie wieder einsammeln könnte und dann ablesen: Gibt's in der Luft der Halle oder in einem Rohr irgendein Indiz dafür, dass eine verbotene Chemikalie vorgekommen ist? Dann wäre das für diese Zwecke ganz hilfreich."

Für die Rüstungskontrolle birgt Sensortechnik also durchaus Vorteile. Dem Abrüstungsexperten Jürgen Altmann war es allerdings schon früh wichtig, bei der Hardware Größenlimitierungen festzulegen, um der Militärtechnologie ihre Missbrauchspotenziale fürs zivile Leben zu nehmen.

Jürgen Altmann: "Ich habe vor etwa zehn Jahren mal eine größere Studie gemacht von möglichen Anwendungen kleiner und kleinster Systeme im Militärwesen, habe dann in meinen Schlussfolgerungen vorgeschlagen, dass es ein internationales Verbot von selbständigen Sensorsystemen geben sollte, die kleiner sind als drei oder fünf Zentimeter, um sicherzustellen, dass man sie also immer noch sieht, wenn sie irgendwo rumliegen oder an der Wand hängen oder hinterm Bild und so weiter."

"Smart Pebbles"

Als hätten die US-Rüstungsfirmen wie Lockheed-Martin diesen Appell erhört - was sie natürlich nicht taten -, findet man in ihrem Angebot keine Smart-Dust-Staubkörner, sondern stattdessen sozusagen "Smart Pebbles" - etwa kartoffelgroße Steinimitationen, die jeweils einen UGS in sich verbergen.

Einen "Unattended Ground Sensor".

Diese unbewachten Bodensensoren kann man überall dort ausstreuen, wo man feindliche Bewegungen vermutet, etwa im Bergland Afghanistans. Dutzende solcher als Steine getarnten Bodenfühler bilden dann ein SPAN.

Ein "Self Powered Ad-Hoc Network".

"Self-powered" bedeutet, dass die Sensoren ihre Energie aus der unmittelbaren Umgebung beziehen und nicht von einer Batterie. Genau hierin, in der Frage der Energieversorgung, liegt auch die Antwort, warum der "intelligente Staub" bis heute keine Wirklichkeit geworden ist. Um eine Funkreichweite zum nächsten Sensorknoten über Dutzende Meter hinweg zu erhalten, sind Körner kaum tauglich. Denn während der militärtaktische Unterschied zwischen Korn- und Kieselgröße ignorabel erscheint - beides kann man nur aus der Nähe erkennen -, bietet ein Korn kaum genügend Oberfläche für Solarzellen oder andere Techniken des Energy Harvesting.

"Mit Energy Harvesting wird die Gewinnung von elektrischer Energie in kleinen Mengen aus dem Umfeld elektronischer Geräte für deren Betrieb bezeichnet."

Zu den nutzbaren Umweltfaktoren gehören neben Licht auch die Umgebungstemperatur, Vibrationen oder Luftströmungen. Sie liefern, zumindest theoretisch, genügend Betriebsenergie für kleine elektronische Geräte.

Harald Pötter: "Wobei auch beim Energy Harvesting die Naturgesetze der Energiewandlung voll zuschlagen, d.h. die Wirkungsgrade sind sehr beschränkt. Man kennt thermische Wandler, und da ist eigentlich immer die Temperaturdifferenz zwischen einer heißen und einer kalten Stelle entscheidend für den Wirkungsgrad. Der ist in normalen Anwendungen sehr gering. Das Zweite ist das ganze Energiemanagement und sagen wir mal Energieminimierung des gesamten Systems, dass ich meine Software so auslege, dass möglichst wenig Energie benötigt wird."

Zur Gewinnung von Bewegungsdaten wenig eigene Energie aufzuwenden, ist auch Teil eines technisch faszinierenden Projekts am Fraunhofer-Institut FKIE. Oder sagen wir: Diese Energie nicht selbst aufzubringen, sondern auf eine vorhandene Energiequelle mit übrigens ziemlich schlechtem Leumund zurückzugreifen.

Wolfgang Koch: "Alle regen sich auf über den Elektrosmog, wir machen was draus! Wenn man ein Objekt sehen möchte, muss man es beleuchten!"

... erläutert Wolfgang Koch eine verblüffende Anwendung der Sensordatenfusion: das Passivradar.

Wolfgang Koch: "Ein klassisches Radar sendet einen Radioimpuls aus, und das Objekt, das man sehen möchte, reflektiert diese Strahlung und man empfängt sie. Und Passivradar hat jetzt auch Beleuchter, aber man ist nicht selbst der Beleuchter! Sondern man benutzt die Mobilfunkbasisstationen, die sowieso schon da sind. Also auch in Afghanistan, längs der somalischen Küste, in möglichen Einsatzgebieten der Bundeswehr. Also überall, wo Ihr Handy funktioniert, haben Sie diese besondere Art von Elektrosmog. Und mit einer passiven Antenne empfange ich sowohl das ausgesendete Signal der Mobilfunkbasisstation, also auch das reflektierte Echo. Und jetzt kann man physikalisch eine ganze Menge machen: Man kann Zeitdifferenzen messen, dann kann man Winkel messen, aus welcher Richtung kommt das Signal? Und man kann Frequenzen messen."

Und erhält daraus ein Bild von bewegten Objekten, ganz wie beim echten Radar.

Wolfgang Koch: "Der spannende Augenblick kam dann vor zwei Jahren, als wir gebeten wurden, dieses Passivradarsystem einmal an der Ostseeküste auszuprobieren. Wir haben uns dann auf die Halbinsel Fehmarn gestellt mit unserem System. Konnten rüber nach Dänemark schauen, hatten da den Fährverkehr und hatten den Handelsverkehr in die Bucht von Kiel. Und konnten aber auch gleichzeitig in die Bucht von Lübeck schauen. Hatten also viel Verkehr, und es war möglich, die Schiffe wunderbar zu verfolgen, zu tracken, über Entfernungen bis zu 40 Kilometern."

"Dein Körper erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Das kollidiert mit den Radiowellen des Mobilnetzes. Mithilfe der dadurch entstehenden Interferenzen kann die Wohnungssteuerung stets deine genaue Position und Körperhaltung ermitteln."

Das wiederum ist Science Fiction, ein Zitat aus dem aktuellen Thriller "Drohnenland" von Tom Hillenbrand, in dem eine komplett von Sensortechnik beherrschte Zukunftswelt beschrieben wird. Die Vorstellung, dass durch die fortentwickelte Datenbrille von Google irgendwann jeder Mensch zur mobilen und abzapfbaren Aufzeichnungsmaschine wird, hat ein beachtliches dystopisches Potenzial. Vermeintlich klobige Technik wie Passivradar erscheint dagegen weniger bedrohlich, denn Schiffe sind groß und behäbig. Oder etwa nicht?

Wolfgang Koch: "Gut, große Schiffe könnt ihr tracken - könnt ihr auch kleine Schiffe tracken? Schiffe mit starken Motoren, die eine Bedrohung darstellen können für Hafenanlagen? Für zivile Häfen durch Terroristen, aber auch die Bundeswehr ist solchen Bedrohungen ausgesetzt. Und ganz neu, ganz frisch haben wir Experimente durchgeführt und konnten auch kleine Schiffe, die hochagil sind, sehen und verfolgen. Man kann auch Fahrzeuge damit verfolgen, das wäre interessant überall, wo man ein aktives Radar vielleicht nicht einsetzen möchte. In Ballungsräumen, wo man allein frequenzmäßig keinen Sender aufstellen kann. Auf dem Gelände, auf dem Dach, haben wir das System aufgestellt und konnten in der Umgebung auch Straßenverkehr verfolgen."

Um Autos zu tracken, braucht man aber wahrlich keine komplizierten Datenfusionsalgorithmen im Elektrosmog. Menschen sorgen ganz freiwillig für ihre Auffindbarkeit, indem sie Smartphones bei sich tragen und beim Fahren Navigationsgeräte einschalten. Und das ist nur der Anfang.

Cyber Physical Systems

"Bis zum Jahr 2017 werden einer Studie zufolge weltweit pro Mensch tausend Sensoren existieren."

... erklärt der von Eva Geisberger mitherausgegebene Reader "Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems" der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften.

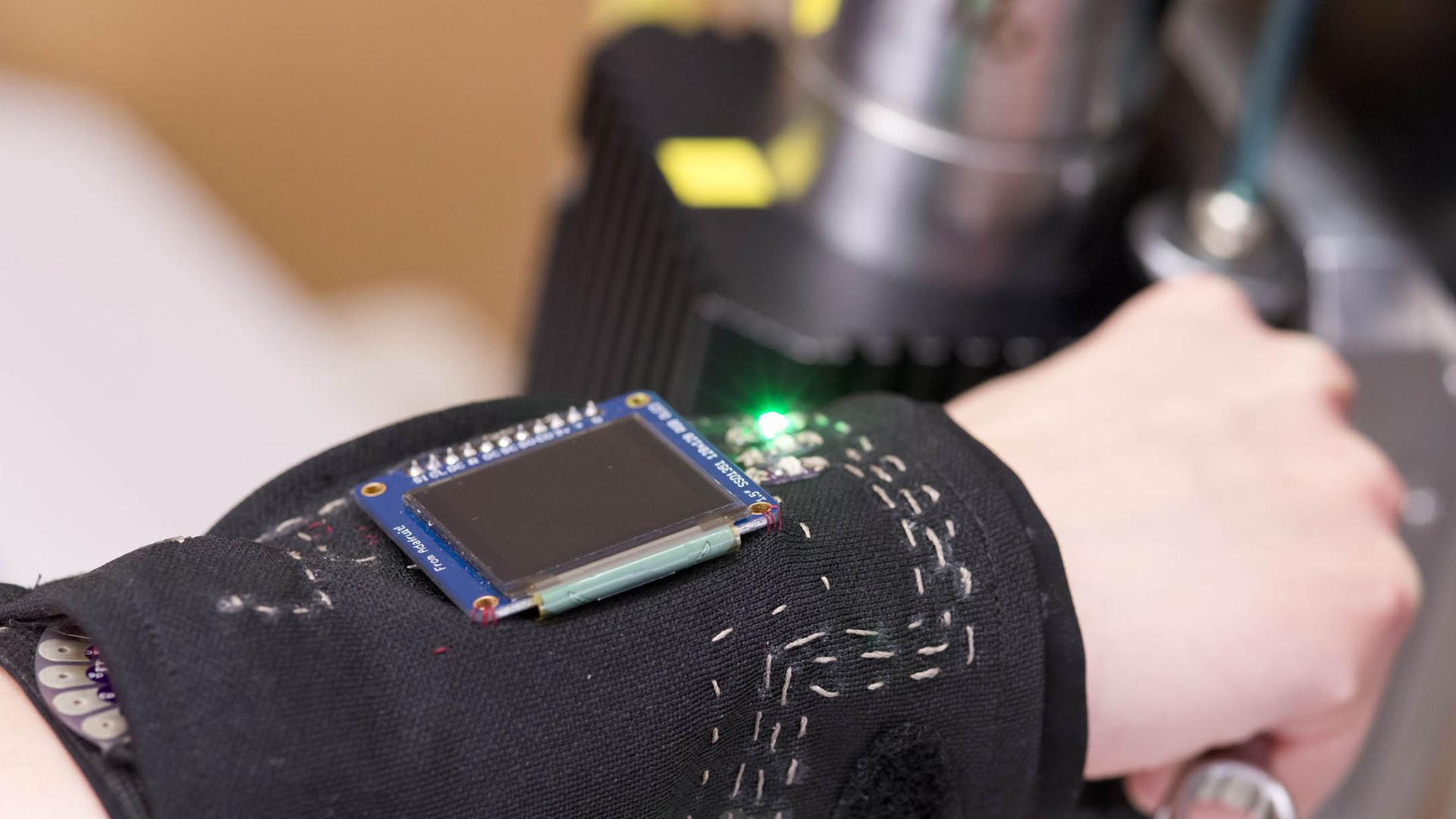

Harald Pötter: "Der nächste Schritt dann im Wording ... das Ganze war dann Cyber Physical Systems. Und das ist der Begriff, der heute eigentlich gang und gäbe ist."

"Der Siegeszug der Cyber-Physical-Systems-Technologien ist in dem immensen unmittelbaren pragmatischen Nutzen für den Menschen durch mehr Komfort, Zeitsouveränität, Ubiquität, Zuverlässigkeit, Information und Effizienz begründet."

Eva Geisberger: "Es ist eine Art Weiterentwicklung von eingebetteten Systemen. Und eingebettete Systeme sind Steuerungssysteme. Dahinter stecken letztendlich immer Computer, und im Wesentlichen haben wir so was wie Sensoren, die halt die Umgebung aufnehmen, und wir haben dann Aktoren, die praktisch ein Verhalten steuern. Also man kann sich's vorstellen wie ein Roboter, der ist auch ein eingebettetes System."

Die Weiterentwicklung von konventionellen Sensornetzwerken zu komplexen Cyber Physical Systems besteht also hauptsächlich darin, dass nicht mehr allein der Mensch als Aktor - oder Akteur - am Ende der Informationskette die Entscheidungen trifft, sondern die Maschine selbst.

Eva Geisberger: "Wir haben schon autonome Lastwagenkolonnen, die fahren in Europa. Wir haben auch schon Testgebiete, wo autonome Autos fahren. Wir haben medizinische Betreuung in der Ferne über Sensoren, über Aktoren im Körper, also Implantate, die Insulin regeln oder so was. Also wir haben diese Dinge in Ansätzen schon! Nicht in der vollen Funktionsfähigkeit, aber immer mehr!"

Heute schon vorhandene Sensordaten fallen allerdings den Datenlieferanten - wie den Autofahrern - durchaus manchmal in den Rücken. Ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt das drastisch:

Eva Geisberger: "TomTom ist ja ein Navigationshersteller. Der hat - anonymisiert - die Daten verkauft, wie die Leute gefahren sind, also sozusagen die Geschwindigkeitsdaten ihrer Kunden. Und zwar verkauft an den Staat, und der Staat hat daraus berechnet, wo die besten Stellen sind für Radarfallen."

Wolfgang Koch: "Ich finde, wir sollten aus diesem Edward-Snowden-Effekt heraus lernen, dass man einfach nicht alles sammelt, was man technisch machen kann. Sondern dass man bei Systemen, Informationssystemen, kognitiven Tools sich überlegt, wofür man's eigentlich macht. Und beim Design schon überlegt, dass man die Information aufnimmt, die man braucht und andere Informationen eben nicht."

Eva Geisberger: "Ich denke, dass sich da auf jeden Fall ein breiter Widerstand formieren wird. Wir haben ja das ganze Thema jetzt schon mittels Smartphones, auch die NSA-Geschichte, alles, was Sie mit Sensoren oder Embedded Systems erfassen, landet ja auch in einem Internet. Und was damit gläsern wird im Verhalten, in der Gesellschaft, da gibt es ja jetzt schon Widerstand."

"Könnten wir den Herzschlag des Eichhörnchens hören, könnten wir das Gras wachsen hören, der ganze Lärm würde uns umbringen."

... schrieb im 19. Jahrhundert die viktorianische Schriftstellerin George Eliot. Aus dieser Aufbruchzeit der Naturwissenschaften stammt auch der Drang, immer mehr wissen zu wollen. Dass zuviel sensorischer Input von der Natur nicht vorgesehen ist, sollte unseren technischen Vorwärtsdrang ein bisschen bremsen. Vernehmen wir die poetische Warnung.