Igor Strawinsky

Le Sacre du Printemps (Frühlingsopfer)

Maurice Ravel

"Shéhérazade" für Sopran und Orchester

Edgard Varèse

Arcana

Strawinskys „Frühlinsopfer“ und Ravels „Shéhérazade“

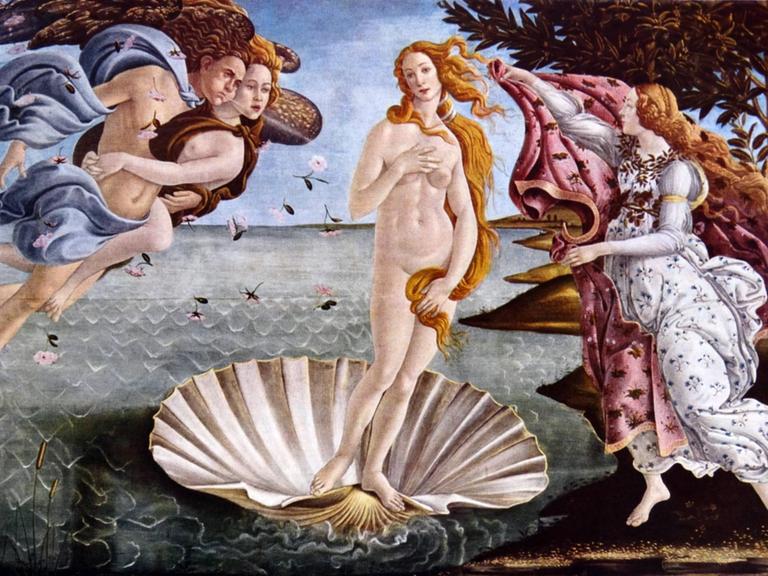

Raum und Zeit verlassen, das geht auch mit Musik. © Imago / StockTrek Images / Bruce Rolff

Raum und Zeit verlassen

Igor Strawinsky versetzt sein Publikum mit dem "Frühlingsopfer" in eine anarchische Zeit, in der das Aufblühen der Natur mit einem markanten Opfer bei den Göttern erbeten wurde. Ravel weckt Sehnsüchte Richtung Orient mit seiner 1001-Nacht-Musik „Shéhérazade“.

Die Victoria Hall in Genf ist der Spielort des Orchestre de la Suisse Romande. Mitte März dirigierte Chefdirigent Jonathan Nott dort ein Programm mit großer Orchesterbesetzung. Edgard Varèses aufwühlendes Orchesterwerk „Arcana“ und am Anfang eine beliebte und immer wieder herausfordernde Ballettmusik: Igor Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. Im lyrischen Mittelteil sang Christiane Karg „Shéhérazade“, drei schwül-sinnliche Orchesterlieder von Maurice Ravel.

Das Freisetzen von Rhythmus

Wie es so klingen könnte, wenn sich eine archaische Gesellschaft auf die Opferung eines jungen Mädchens vorbereitet, stellte sich Igor Strawinsky vor, als er für das Ballets Russes von Sergej Diaghilew neue Ideen sammelte. Die Ballette "Petruschka" und "Feuervogel" wirkten da noch recht harmlos, zumindest was die Inhalte betraf. Vielleicht spürte er auch all das, was kommen würde – Weltkrieg und Revolutionen?

Die Uraufführung im Juni 1913, ein Jahr vor Beginn des Weltkrieges, geriet zum Skandal, denn die rhymisch basierte Musik wühlte das Publikum ungeahnt auf. Diese Aufmerksamkeit nutzte letztlich dem Ruhm von Musik und Ballett. Heute gehört „Le Sacre“ zum Standardrepertoire, und dennoch ist es immer wieder eine spannende Herausforderung für jedes Orchester und den Dirigenten, durch die vielfach wechselnden Metren und übereinandergeschichteten Rhythmen heil ans Ende zu gelangen.

Musikalische Verführung

Französische Künstlerinnen und Künstler lenkten ihre Sehnsüchte gern weit weg, entweder in den Süden bis nach Spanien, oder gleich in den so genannten Orient. Maurice Ravel hat drei Lieder unter dem Titel „Shéhérazade“ zusammengefasst, die aber nichts Direktes mit den Erzählungen aus 1001 Nacht zu tun haben. In ihnen zeigt sich einmal mehr eine wichtige Spielart der französischen Musikkultur:der Orientalismus, die künstlerische Beschäftigung mit dem Sehnsuchtsbild eines verzauberten, sinnlichen und fantastischen Ostens.

Der Dichter und Allroundkünstler Tristan Klingsor hat den Text geliefert, den Ravel reizvoll zum Vertonen fand. Die Gedichte beschwören eine schwüle, erotische und surreale Atmosphäre herauf. „Asie“ beschreibt den festen Willen, in einem Märchenland voller Gefahren und bizarrer Menschen leben zu wollen. Das zweite Lied besingt eine Zauberflöte, die von einem Geliebten gespielt wird, der damit seine Angebetete betört. Das letzte Lied spielt mit Homoerotik und erzählt von einem femininen schönen Mann, der gleichgültig bleibt gegenüber den schmachtenden Erwartungen des Erzählers.

Das Geheimnis der Wissenschaft

Ganz anders, nämlich rational und wissenschaftlich geht es in der Musik Edgard Varèses zu. Nicht weil dieser Komponist keinen Sinn für Emotionen und Sinnlichkeit gehabt hätte. Doch er wollte weg von vertrauten Ausdrucksweisen und klassischen Formen der Musik. In ihrer Wirkung erinnert Varèses Musik an surreale Gemälde. Es gibt durchaus erkennbare Versatzstücke bekannter Musik, doch wie sie miteinander verbunden sind, gehorcht eigenen Gesetzen.

"Arcana" konzipierte der in den USA lebende Komponist ab 1925. Auf der Partitur zitiert Varèse den Schweizer Mediziner Paracelsus. Der nutzte den Begriff Arcana, der wörtlich Geheimnisse bedeutet, als Synonym für Arzneien, die „uns verändern können und Umwandlungen bewirken, uns erneuern und wiederherstellen". So lässt sich Edgard Varèses Werk als alchimistisches Experiment hören, mit ungewissem Ausgang.

Aufzeichnung vom 16.03.2022 in der Victoria Hall, Genf

Christiane Karg, Sopran

Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Jonathan Nott