Mythos Neutralität an Schulen

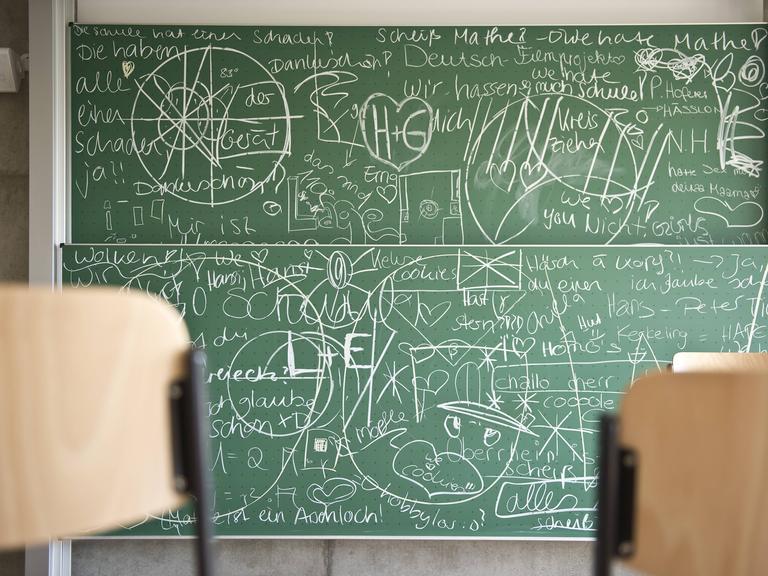

Unterricht an einer Realschule in Bayern: Lehrerinnen und Lehrer haben die Aufgabe, ihre Schülerinnen und Schüler im Geist der Verfassung zu bilden und zu erziehen. © picture alliance / dpa / Matthias Balk

Die Grenzen der Meinungsfreiheit im Klassenzimmer

Für Lehrer gelte das Gebot der politischen "Neutralität“, behaupten rechte Influencer und AfD-Politiker immer wieder. Lehrkräfte lassen sich davon teils verunsichern. Was dürfen sie sagen, wie müssen sie handeln, wenn es im Klassenzimmer politisch wird?

Was dürfen - und was müssen - Lehrerinnen und Lehrer tun, wenn ein Schüler extreme politische Ansichten in der Schule äußert? Müssen sie „neutral“ bleiben, wie es die AfD fordert? Die Partei versucht seit einiger Zeit mit dem Hinweis auf ein angebliches „Neutralitätsgebot“, Einfluss auf die Schulen zu nehmen. Worauf bezieht sich die geforderte „Neutralität“? Und welche Regelungen gibt es für das Verhalten von Lehrkräften?

Was die AfD unter dem Gebot der "Neutralität" versteht

Ein Beispiel aus Brandenburg zeigt das Vorgehen der AfD in Bezug auf ein vermeintliches Neutralitätsgebot in Schulen. Ein Schulleiter untersagte dort einem Schüler, ein Praktikum bei der brandenburgischen AfD zu machen – die Partei wird in dem Bundesland durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré machte den Fall im Oktober 2025 öffentlich, das rechtsextreme „Compact Magazin“ griff den Fall auf YouTube auf – und vor allem in Social-Media-Kanälen schwoll eine Hass-Welle gegen den Schulleiter an. Tenor der Kampagne: Er verstoße gegen die Neutralität und handle rechtswidrig, weshalb gegen ihn disziplinarisch vorzugehen sei.

Doch der Schulleiter berief sich auf das brandenburgische Schulgesetz und bekam Rückendeckung durch die Schulaufsicht und das Brandenburger Bildungsministerium. Bei einem Praktikum bei der AfD wäre der minderjährige Schüler ohne pädagogische Begleitung unmittelbar der erwiesen demokratiefeindlichen Ideologie der Partei ausgesetzt gewesen, sagt Regina Büttner, Leiterin des Referats für Politische Bildung im SPD-geführten Bildungsministerium.

Der Fall sei typisch dafür, wie die AfD versuche, ein Klima der Angst zu erzeugen und Schulleiter und Lehrer einzuschüchtern, sagt der Rechtsextremismusexperte Gideon Botsch vom Moses-Mendelssohn-Zentrum an der Universität Potsdam. In Sachsen-Anhalt versuchte die AfD sogar mit einem Antrag im Landtag, Lehrern politische Aussagen grundsätzlich zu verbieten. Als Grund nannte der AfD-Landtagsabgeordnete Christian Hecht, Kinder würden indoktriniert. Doch der Antrag wurde laut dem Mitteldeutschen Rundfunk parteiübergreifend klar abgelehnt. Bildungsminister Jan Riedel (CDU) wies die AfD-Pläne als realitätsfern zurück.

Die Strategie der AfD und ihr Erfolg

Auch wenn die AfD mit solchen Initiativen keinen Erfolg hat, erreicht sie zum Teil dennoch ihr Ziel. Die Partei sei „sehr erfolgreich“ darin, Lehrer und Schulleiterinnen zu verunsichern, sagt der Hamburger Schulrechtler Felix Hanschmann. Er spricht von einem „verzerrten Neutralitätsbegriff“ der AfD.

Lehrkräfte fragten sich inzwischen, ob sie sich überhaupt noch zu der Partei äußern dürften und tendierten dazu, sich zurückzuziehen und bestimmte Themen auszusparen, klagt Hanschmann. Das sei „eine der gefährlichen Folgen dieser Verunsicherung“, welche die AfD schüre.

Lehrkräfte und Politik: die rechtlichen Grundlagen

Der Rechtsrahmen für Meinungsäußerungen und politische Bildung an Schulen wird vom Beamtenrecht, dem Schulrecht und den Grundrechten, die im Grundgesetz stehen, gebildet, schreibt der Jurist Joachim Wieland in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung.

Lehrerinnen und Lehrer können sich demnach – ebenso wie Schülerinnen und Schüler – auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen. Das Beamtenrecht und das Schulrecht schränkten die Meinungsfreiheit aber ein.

Das Beamtenrecht – für angestellte Lehrkräfte gilt im Wesentlichen dasselbe – verpflichtet Lehrende zur Unparteilichkeit und dazu, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen. Das Schulrecht wiederum schreibt Lehrerinnen und Lehrern vor, ihre Schülerinnen und Schüler im Geist der Verfassung zu bilden und zu erziehen.

"Beutelsbacher Konsens": drei Grundsätze

Ein wichtiges Element des Rahmens für politisches Handeln und politische Debatten an Schulen ist neben Gesetzen der "Beutelsbacher Konsens" von 1977, betont Maike Finnern von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Er bestehe aus drei Grundsätzen: Das "Überwältigungsverbot" verbietet Indoktrination. Das Kontroversitätsgebot legt fest, dass kontroverse Themen nicht einseitig behandelt werden dürfen. Und: Das Vorgehen der Lehrkräfte muss sich an den Schülerinnen und Schülern und ihren Interessen orientieren.

Wie Lehrkräfte auf rechtsextreme Äußerungen im Unterricht reagieren können

Wenn ein Schüler vehement eine rechtsextreme Position im Unterricht vertritt, kann der Lehrer oder die Lehrerin das Thema aufgreifen und behandeln. Eine weitere Möglichkeit sei, mit Erziehungsmaßnahmen zu reagieren, zum Beispiel ein Gespräch mit dem Schüler führen, sagt der Verwaltungsrechtler Felix Hanschmann.

Außerdem könne die Lehrkraft thematisch einschlägige Klassenfahrten unternehmen. Bei einem schweren Fehlverhalten müsse man aber auch „mit Ordnungsmaßnahmen reagieren“, die bis zum Schulverweis reichen könnten, sagt Hanschmann. Wichtig sei, dass das Problem benannt und die verfassungsfeindliche Position zurückgewiesen werde.

Ein wenig anders sieht es beispielsweise bei der Beschäftigung mit dem Parteiprogramm der AfD im Politikunterricht aus - hier müssten Lehrkräfte sachlich und überparteilich agieren, wie es etwa auch der Beutelsbacher Konsens vorsehe, sagt Maike Finnern von der GEW.

Sie könnten aber anhand konkreter Aussagen aus dem Programm oder von führenden Politikern oder Politikerinnen der Partei „Diskriminierungstatbestände“ oder die Verfassungsfeindlichkeit aufzeigen - und deutlich machen, was eine solche Politik in der Praxis für die Schülerinnen und Schüler konkret bedeuten würde.

Mangelnde Unterstützung für Lehrkräfte

Elementar sei, dass Lehrkräfte „ein gutes Backup“ hätten, so Finnern: Schulleitung und Schulaufsicht müssten sie bedingungslos unterstützen. Sie fordert eine Beratungsstelle für Lehrerinnen und Lehrer zu diesen Fragen.

Einige Bundesländer haben inzwischen Handreichungen herausgegeben, wie sich Lehrkräfte im Unterricht positionieren und wie sie auf politische Grenzüberschreitungen reagieren können. In der pädagogischen Ausbildung würden diese Fragen – jenseits der Fachlehrerausbildung – allerdings so gut wie nicht thematisiert, kritisiert der Schulrechtler Hanschmann.

abr