Hirnscans sollen psychische Störungen zeigen

Depression, Burn-out oder Schizophrenie - sind das alles Hirndefekte? In Berlin, London und anderen Zentren der Hirnforschung versuchen Wissenschaftler Hirnscans für die Diagnose psychischer Störungen weiterzuentwickeln. Wie seriös ist das Verfahren?

Wer lässt sich freiwillig einen Stromstoß durchs Hirn jagen? Wer lässt sich sein Gehirn für 20 Minuten an elektrischen Strom anschließen?

London, Queens Square. In einem der oberen Geschosse eines Altbaus im gregorianischen Stil sitzt ein älterer Mann auf einem Bürostuhl. Eine junge Frau, Camilla North, präpariert ihn für eine Demonstration.

"Zuerst malen wir Ihnen einen kleinen Punkt über auf den Kopf, direkt über den präfrontalen Kortex. Dieser Bereich ist aktiv während der Erinnerungsaufgaben. Und er zeigt Abnormitäten in einer Depression."

Camilla North arbeitet an ihrer Dissertation. Ihr Ziel ist es zu erforschen, wie sich elektrische Stimulationen des Gehirns auf depressive Phasen eines Menschen auswirken. Die junge Hirnforscherin weiß, wie sich beispielsweise das Gedächtnis künstlich stimulieren lässt. Man schickt dem Menschen ein Milliampere elektrischen Strom durch den präfrontalen Kortex, etwa so viel man aus einer neun Volt Blockbatterie bekommt. Das regt die Nervenzellen an und das aktiviert den Geist.

"Wenn sie sich ausruhen, scheint der präfrontale Kortex weniger aktiv zu sein. Aber wenn sie etwas Schwieriges wie einen Erinnerungstest während einer Depression machen, ist er überaktiv."

Es wird etwas unangenehm. Camilla North drückt dem älteren Herrn einen nassen Schwamm aufs schüttere Haar. Salzwasser rinnt ihm in den Nacken und Kragen. Jetzt befestigt die Wissenschaftlerin eine Elektrode auf seinem Kopf. Halbhoch über dem rechten Ohr. Dann kommt der Moment.

Keine Krämpfe, kein ungewolltes Muskelzucken, nicht einmal ein Kribbeln - nur ein leichtes Pieken fühlt der Mann. Und, einige Minuten später hat er das Gefühl, seine Sinnen seien leicht geschärft, der Geist flotter.

Ein kleines Experiment. Kaum der Rede wert zwischen all den tausenden, die Hirnforscher täglich weltweit durchführen. Es bringt nicht einmal Camilla North wesentlich weiter auf ihrem wissenschaftlichen Weg zur Promotion. Und doch: Experimente dieser Art könnten bestimmen, wie die Gesellschaft künftig mit psychischen Leiden umgeht. Ob solche Leiden als Probleme des menschlichen Geistes betrachtet werden oder als nachweisbare Defekte im Gehirn.

Bislang gilt: Ob ein Geist leidet oder nicht, unterwirft sich heute einer rein subjektiven Bewertung. Sich beispielsweise während einer Depression schlapp und müde zu fühlen, ist objektiv nicht messbar, sagt der Hirnforscher Jonathan Roiser vom "University College of London".

"Dafür, ob jemand gedrückter Stimmung ist, gibt es keinen objektiven Test, der die gedrückte Stimmung misst. Trotzdem werden wir aber nie in der Lage sein zu sagen: Diese Person ist nicht depressiv, wenn sie sich in gedrückter Stimmung zeigt. Das ist das Besondere der psychischen Leiden."

Parkinson, Alzheimer, Schizophrenie, Depression?

Was aber, wenn psychische Leiden anhand objektiv messbarer Symptome diagnostizierbar werden? Wenn Blut, Urin und Stuhlgang nicht mehr nur auf Zucker, Cholesterin und verborgenes Blut untersucht werden, sondern auch auf Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin. Dann würde man in der Besprechung mit dem Arzt beispielweise hören: 'Ihre Werte sind so weit in Ordnung. Nur ihr Dopamin-Level im Gehirn, da müssen wir einmal genauer hinschauen, ob sich da eine Depression oder eine Schizophrenie versteckt. Am besten machen wir mal einen Termin für den Magnetresonanztomographen.'

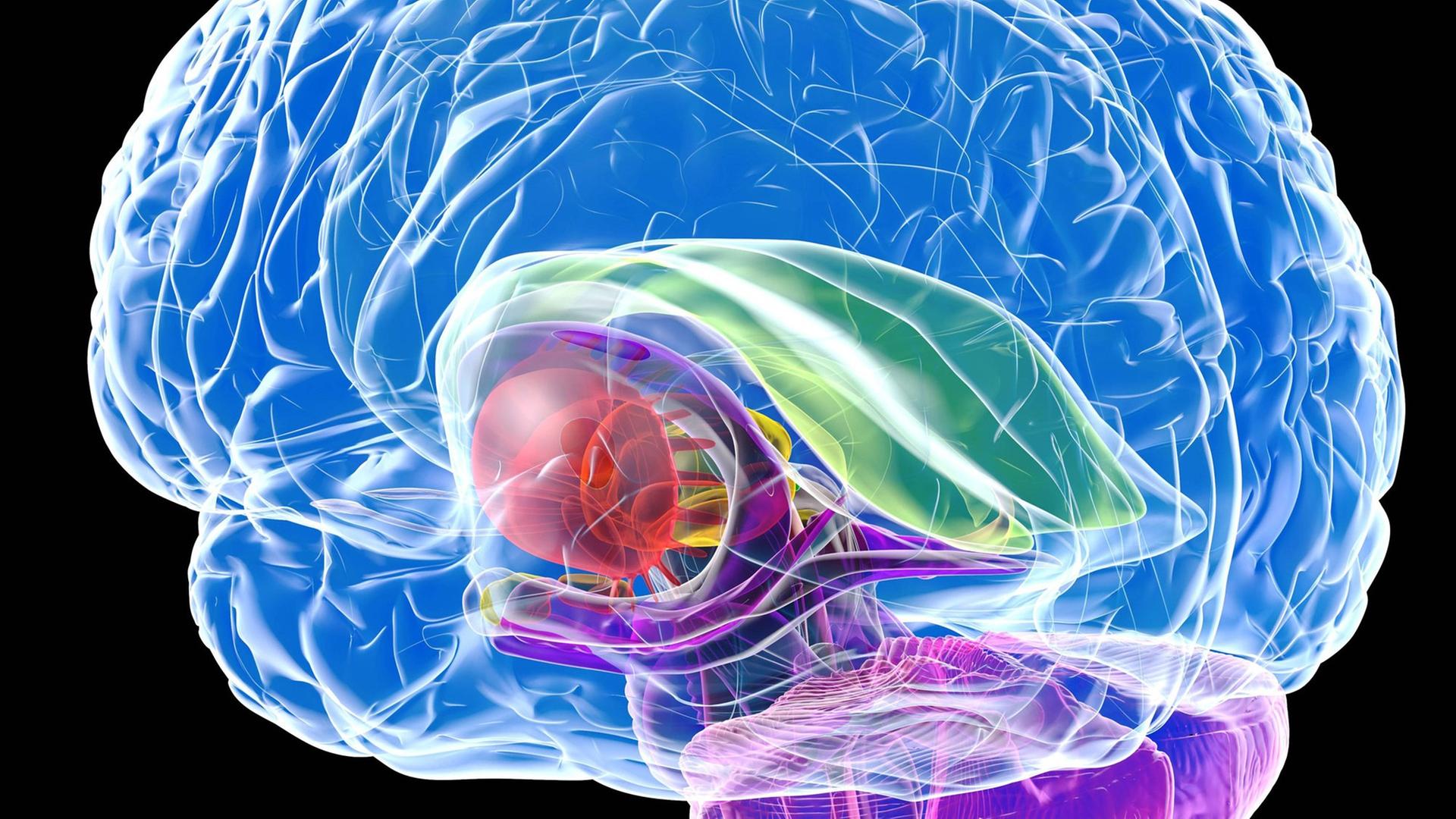

Der Arzt würde den Patienten ein Bild des Gehirns aufnehmen. Ein Bild, das dann vergleichbar wäre mit dem Röntgenbild der Lunge eines hustenden Patienten. Was ist es jetzt? Parkinson, Alzheimer, Schizophrenie, Depression? Vielleicht sogar eine neue, bis dato unbekannte Art der Depression?

"Unsere Idee, und die ist international sehr populär, ist, dass es wenig Sinn hat, sich die Depression als ein einzelnes Leiden vorzustellen, so wie etwa Asthma eine einzelne Krankheit ist. Weil wir die Depression heute nicht anhand der verursachenden biologischen Prozesse definieren. Wir definieren sie anhand der Symptome."

Die Folgen eines solchen Umdenkens sind unabsehbar. Denn sollte man sich dafür entscheiden, dass psychische Leiden nichts als Hirndefekte sind, wird es dann künftig noch psychische Leiden wie Depression und Schizophrenie im heutigen Sinn geben? Oder würden Vertreter des Gesundheitssystems sie mit Verweis auf ihre hirnstofflichen Grundlagen wegdefinieren und sie durch andere, heute noch unbekannte Krankheiten ersetzen? Mit welchen Folgen für die Betroffenen? Würden wir beispielsweise Menschen mit neurologischen Auffälligkeiten, aber ohne psychische Symptome künftig noch als krank betrachten? Und Menschen ohne neurologische Symptome aber mit Anzeichen der Depression oder Schizophrenie als gesund, so dass ein Arzt dann nur schulterzuckend sagen könnte: 'Von meiner Warte aus fehlt Ihnen überhaupt nichts, schlafen Sie sich mal richtig aus, dann wird es schon.'

Schlapp, antriebslos, Selbstmordgedanken?

Es kann aber auch ganz anders kommen. Die Forscher könnten endlich die neuronalen Grundlagen psychischer Leiden aufklären und sie erfolgreich behandelbar machen. In der gleichen Weise, wie die Entdeckung der Bakterien zur Entwicklung des Penicillins führte, das die bis dahin tödliche Schwindsucht – Tuberkulose – heilbar machte. Dann könnten Mediziner künftig psychische Störungen behandeln, wie sie es sich heute in ihren kühnsten Träumen nicht vorzustellen wagen.

'Es geht Ihnen nicht gut? Schlapp, antriebslos, Selbstmordgedanken? Aber nicht doch! Hier, nehmen sie diese Pille. Nein, keine Nebenwirkungen. Sie müssen sie auch nicht regelmäßig einnehmen. Eine reicht. Sie werden sehen, gleich geht es Ihnen wieder besser.'

Solche Entwicklungen stehen und fallen mit der Forschungsfrage, an der Camilla North, ihr Professor Jonathan Roiser und viele tausend andere Hirnforscher weltweit arbeiten. Die Frage lautet: Kann man bildgebende Verfahren aus der Hirnforschung zur Diagnose psychischer Leiden einsetzen? Kann man jemandem den Schädel durchleuchten und anhand objektiver und eindeutiger Kriterien im Gehirn erkennen, ob dieser Mensch an einer Depression oder Schizophrenie leidet? Ganz so, wie man ein Bein röntgt und eindeutig erkennt, ob es gebrochen ist oder nicht?

Ulmann Lindenberger, Direktor des "Max Planck Instituts für Bildungsforschung": "Es gibt generell eine Entwicklung weg von einer Klassifizierung psychischer Störungen anhand von äußerlichen Kriterien, hin zu Verständnis der psychischen Störung auf Grundlage der neuronalen Mechanismen. Und die Hoffnung besteht dann darin, dass wir dann auch über eine genauere Diagnose zu einer passgerechteren Therapie gelangen."

Allein zur Erforschung dieser einen Frage – lassen sich psychische Leiden mit den Methoden der Hirnforschung sicher diagnostizieren? – hat das "Max Planck Institut für Bildungsforschung" in Berlin, gemeinsam mit dem Londoner University College ein Forschungszentrum gegründet. Das "Center for Computational Psychiatry and Aging Research" - das Zentrum für rechnerintensive Psychiatrie und Altersforschung.

Koordinator auf deutscher Seite ist Ulman Lindenberger: "Wir haben also Signale im Gehirn und können diese Signale im Gehirn in Beziehung setzen zu psychischen Störungen oder zum Risiko für psychische Störungen. Und ich glaube nicht, dass auf diese Weise die Messung des Gehirns die Messung des Verhaltens ersetzen wird, sondern es geht darum, dass wir beide Analyseebenen uns gleichzeitig anschauen und verstehen, wie sie miteinander zusammenhängen."

Burn-out gilt nicht als Krankheit

Längst nicht jedes psychische Leiden ist eine anerkannte Krankheit. Beispiel: Burn-out. Zwar leiden immer mehr Menschen darunter und Ärzte diagnostizieren es anhand anerkannter Symptome, wie emotionale Erschöpfung, Depersonalisierung und verstärktem Erleben von Misserfolg, aber auf der offiziellen Abrechnung der Ärzte an die kassenärztlichen Vereinigung taucht Burn-out nicht auf. Denn nicht das Leiden eines Menschen bestimmt, was eine Krankheit ist.

Maßgeblich für Ärzte ist eine für Deutschland angepasste, von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, erstellte Liste, die "internationalen statistischen Klassifikation von Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", genannt ICD-10. Was hier aufgeführt ist, gilt offiziell als Krankheit. Was hier nicht vorkommt, gibt es – gesundheitspolitisch – nicht. Und was in der Liste steht, haben –verwaltungstechnisch – alle Betroffenen gleich: Ob gebrochenes Bein, Tuberkulose oder Depression, Varianten und Abweichungen sind nicht vorgesehen, lediglich verschiedene Ausprägungen innerhalb ein und desselben Symptomkatalogs. Selbst dann wenn diese Festlegungen der Wirklichkeit widersprechen.

Jonathan Roiser: "Wenn sie zwei Patienten haben und beide sagen, sie fühlen sich depressiv, ist das nur eine sehr, sehr vage Beschreibung. Beide müssen nicht die gleichen Stimmungen und Emotionen haben. Nicht einmal die gleiche Art von Depression. Sogar auf der Ebene eines einzelnen Symptoms kann es sein, dass ihr Gefühl, ihre subjektive Depression in vollkommen unterschiedlichen Arealen des Gehirns hervorgerufen wird. Das ist absolut möglich."

Zu jeder aufgelisteten Krankheit verzeichnet die WHO einen Katalog verschiedener Symptome. Oft genug besteht die ärztliche Kunst darin, das persönliche Leiden eines konkreten Patienten mit den Einträgen dieser Liste in ungefähre Übereinstimmung zu bringen. Wenn ein Patient also über emotionale Erschöpfung klagt, sucht der Mediziner im Geiste ein glaubwürdiges Symptom im Katalog auf und gibt dem Ganzen einen Namen. Aus Burn-out wird so dann beispielsweise ein "Problem in Bezug auf die Lebensführung". Was der Arzt behandeln und abrechnen darf. Im ICD-10, der Liste aller Krankheiten, aufgeführt unter Punkt Z 73. Schizophrenie findet sich unter F 20. Depression unter F 32.

In der medizinischen Praxis muss ein Diagnoseverfahren zwei Kriterien erfüllen: Es muss relevante von irrelevanten Symptomen trennen. Und es muss eindeutig auf eine dahintersteckende Krankheit verweisen. Bei einer Depression stehen unter anderem folgende Symptome: Gedrückten Stimmung, Verminderung von Antrieb und Aktivität, von Fähigkeit zur Freude, von Interesse und die Konzentration. Ausgeprägte Müdigkeit mit Schlafstörungen, verminderter Appetit. Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit. Gewichts- und Libidoverlust.

Die Intensität der einzelnen Symptome spielt keine Rolle, allein ihre Anzahl. Bei bis zu zwei Symptomen gilt der Mensch als gesund. Ab drei Symptome ist man depressiv. Und je mehr Symptome auftreten, umso depressiver. Mit der Gewichtung innerhalb des Symptomkatalogs will die Gesundheitsadministration individuelle, geschlechtliche und kulturelle Unterschiede erfassen. Während beispielsweise in Europa und Nord-Amerika eine Depression häufig mit Selbstmordgedanken einhergeht, zeigt sie sich in Asien öfter durch körperliche Schmerzen. In der auf Deutschland angepassten Liste aller Symptome kommen Schmerzen wiederum gar nicht vor.

Mit Schmerzen fängt auch die Geschichte der asiatisch-stämmigen Sophia Miller an, einer Mittdreißiger Buchhalterin in einer britischen Werbeagentur, die ihren richtigen Namen nicht sagen möchte. Eine Scheidung, eine plötzlich erkrankte Mutter und plötzlich – weshalb nur? – schmerzten ihr Schultern und Nacken, so sehr, dass sie kaum noch aus dem Bett kam. Ihr Hausarzt diagnostizierte ein unspezifisches Stresssymptom. Damit konnte er sie an einen Psychotherapeuten überweisen.

"Mein Arzt sprach nie von einer Depression. Er verschrieb mir etwas fürs Stressmanagement, weil mir die Schultern und der Nacken so wehtaten, damit ich lerne, wie ich diese Schmerzen mental kontrollieren kann. Also, jedes Mal, wenn ich die Schmerzen fühle, kann ich sie mir mental wegdenken.

Sophia Millers Psychotherapeut achtete in ihren Schilderungen hingegen auf die Symptome einer Depression, die er ihr dann auch attestierte – etwas, was sie bis heute noch nicht aussprechen mag.

"Es war September, vielleicht – ich glaube August oder September. Ich ging zu einem Therapeuten. Und der sagte – sie wissen schon."

Wie sicher kann das Patientengespräch als Diagnoseinstrument sein, wenn Patienten wie Sophia Miller Symptome beklagen, die offiziell nicht zum Krankheitsbild passen? Wie weit kann sich ein Arzt überhaupt auf das Wort seines Patienten verlassen? Und was kann die Hirnforschung heute gegen solche diagnostischen Unsicherheiten setzen? Jonathan Roiser.

"Wir könnten Mustern kartieren, die zu uns zeigen, diese Schaltkreise im Gehirn arbeiten bei weiten nicht so gut wie sie sollten. In einem Fall. Und im Fall einer anderen Person könnten sich andere Muster dieser Schaltkreise zeigen."

Das Maß für Hirnaktivität

Zurück im Labor. Simone Collins ist keine Patientin, sondern Studentin aus einer gesunden Kontrollgruppe. Camilla North und ihr Doktorvater Jonathan Roiser haben sie für einen Test in den Magnetresonanztomographen, kurz MRT, geschoben. Von ihrem Schreibtisch mit Computer, Mikrophon und Lautsprecher im Nebenraum gibt ihr Camilla North die letzten Instruktionen.

In der Röhre des Magnetresonanztomographen herrscht ein gleichmäßiges Magnetfeld. Es verzerrt sich, wenn die Forscher einen Menschen hineinschieben. Das kann die Technik heute nur ungenügend ausgleichen. Zudem misst ein Magnetresonanztomograph nicht direkt die Aktivitäten der Nervenzellen, sondern indirekt, über den Blutfluss. Den nehmen Hirnforscher dann als Maß für die Hirnaktivität. Um beide Fehlerquellen, verzerrtes Magnetfeld und indirekte Messung, zu minimieren, behelfen sich die Forscher, indem sie Durchschnittswerte bilden.

"Als Daten bekomme ich von der Versuchsperson die Struktur ihres Gehirns und den Blutfluss während jeder Aufgabe, die sie löst. Was ich nicht mache ist, dass ich den Blutfluss von einer einzelnen Versuchsperson untersuche. Ich bilde Durchschnittswerte und die nehmen wir als Maß für die neuronale Aktivität. Ich bilde also den Durchschnitt aller Versuchspersonen und hoffe, es werden sechzig sein. Die Werte dieser einen Versuchsperson hier sind dann Teil dieses Durchschnitts."

In einer Durchschnittsrechnung verschwinden zufällige Reaktionen des Gehirns mit ihrem wahllosen Auf und Ab in den Messungen. Die bedeutsamen Daten bleiben nicht nur übrig, sie verstärken sich sogar. Hinterher, so die Argumentation der Hirnforscher, hat man das Wichtige klar und deutlich im Bild, wenn auch nur im mathematischen Mittel. Von diesem Mittelmaß neuronaler Aktivitäten können die Forscher jedoch nur auf allgemeine Strukturen des Gehirns schließen. Etwa darauf, welche neuronalen Strukturen für die Entscheidungsfindung eines Menschen von Bedeutung sind. Aber nicht, welche exakten neuronalen Strukturen bei einem einzelnen, konkreten Menschen auf welche Weise aktiv werden. Auch wenn Darstellungen ihrer Ergebnisse als bunte Bilder einzelner, individueller Gehirne, etwas anderes suggerieren.

"Hier auf diesem Bild in meinem Computer können sie den Hotspot hier vorn im Gehirn sehen. Er liegt noch im präfrontalen Kortex, es ist aber ein Unterareal. Das unterscheidet sich in einer Gruppe depressiver Patienten von dem nicht depressiver Menschen. Es sieht wirklich sehr unterschiedlich aus."

Bunte Hirnbilder von kleinen, grauen Zellen

Die bunten Hirnbilder sagen zwar etwas über die Funktionsprinzipien der kleinen grauen Zellen aus, aber nichts über einzelne Menschen, also nichts über das konkrete Individuum. Bei ihren Forschungen zur Frage, ob sich aus bildgebenden Verfahren der Hirnforschung Diagnoseinstrumente für psychische Leiden herleiten lassen, müssen die Forscher weg von den prinzipiellen Arbeitsweisen des Gehirns und hin zu individuellen Reaktionen, glaubt Ulman Lindenberger.

"Wir sind noch nicht so weit bei der Vorhersage des Verhaltens einzelner Menschen. Worum es also generell geht ist, dass wir Methoden und Theorien entwickeln müssen, die dem einzelnen Menschen in seiner Entwicklung besser gerecht werden, also herauszukriegen, wie ein einzelner Mensch tickt sozusagen und wie wir, wenn wir ihn heute erfassen, Aussagen darüber machen können, wie er sich in Zukunft entwickeln wird."

Mit manchen Methoden können die Forscher heute schon herausbekommen, was einem konkreten Menschen im Kopf herumgeht. Am "Deutschen Institut für Ernährungsforschung" in Nuthetal bei Berlin sind Wissenschaftler in der Lage, aus dem Elektro-Enzephalogramm eines Menschen herauszulesen, welchen Geschmack er gerade auf der Zunge hat.

Weshalb sollten sie dann in London, Berlin und anderen Zentren der weltweiten Hirnforschung nicht in den Bilder eines Magnetresonanztomographen erkennen, welche neuronalen Schaltkreise und chemischen Substanzen die Symptome einer Depression hervorrufen?

Jonathan Roiser jedenfalls ist optimistisch: "Vielleicht werden wir in der Lage sein, verschiedene Muster im Gehirn darzustellen, die uns sagen: Dieser oder jener Schaltkreis arbeitet nicht in der Weise wie er sollte und eine andere Person könnte andere Muster in diesem Schaltkreis zeigen."

Aber ist es so einfach? Gibt es doch Krankheiten – Krebs im Frühstadium – die eine rigorose Therapie erfordern, auch dann wenn der Patient keinerlei Symptome spürt. Es gibt andere Leiden – Herzrhythmusstörungen eines Hypochonders – die man auf keinen Fall direkt behandeln darf. Und wie werden künftig psychische Leiden behandelt? Soll man in Analogie zu einer Krebserkrankung künftig ein störungsfreies Hirnbild zeigen? Oder werden, wie bisher, die psychischen geäußerten Leiden ausschlaggebend sein?

Ulman Lindenberger: "Klar, immer wenn sie Prognosen machen, haben sie einen Vorhersagefehler. Es kann gut sein, dass sie aufgrund einer Beobachtung zu einer Vorhersage kommen und aufgrund einer anderen zu einer anderen und dass die sich widersprechen. Das ist dann einfach der gegenwärtige Stand der Erkenntnis. Das Ganze ist natürlich insofern fatal, als da Diagnosen dranhängen."

Wer 35 Jahre trauert, gilt als krank

Dazu kommt, dass sich im Spannungsfeld aus Gesundheitsverwaltung, Ärzteschaft und Politik krankheitsbestimmende Symptome permanent verändern. Bei einer Depression beispielsweise kennt man den sogenannten Trauerausschluss. Es ist ganz natürlich, in der Trauer um einen verstorbenen Angehörigen, Symptome der Depression zu zeigen. Aber für wie lange? Früher einmal gab es das Trauerjahr, zwölf Monate. Doch der Zeitraum verkürzt sich. In den USA sind es heute nur noch ein paar Wochen. Wer also nach 35 Ehejahren mehr als sechs Wochen um seinen verstorbenen Partner trauert, gilt dort schon als krank.

Der Pariser Psychiater Bruno Falissard leitet am "Institut national de la santé et de la recherche médicale" in Paris eine Forschungsgruppe, die unter anderem die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen bei Jugendlichen erforscht. Er steht solchen Entwicklungen der Hirnforschung skeptisch gegenüber.

"Stellen sie sich vor, Depression würde im Zusammenhang mit dem Neurotransmitter Dopamin stehen. Und stellen sie sich auch vor, ich hätte in meinem Smartphone eine App, die den Dopaminspiegel misst. Und nun stellen Sie sich bitte vor, Sie sind depressiv, kommen zu mir und sagen: Uuuahh, mir geht's so schlecht. Ich denke,ich bringe mich um. Und ich antworte: Vielleicht haben sie ja eine Depression. Ich nehme also mein Smartphone, mache ein Bild von ihnen und diagnostiziere: Sie haben ein Problem mit ihrem Dopamin. Ich gebe Ihnen mal ein Medikament. Kommen sie bitte in drei Wochen wieder."

Verlassen sich Ärzte dann zukünftig ausschließlich auf Laborwerte? Wie sich bei anderen Krankheiten die Spannung zwischen Hirnforschung und unspezifischen Symptomen aufgelöst hat, lässt sich gut am Beispiel Parkinson zeigen.

Erstmals 1817 vom englischen Arzt und Apotheker James Parkinson als Schüttellähmung beschrieben, diagnostizierten sie Ärzte anhand von vier wesentlichen Symptomen. Die Bewegungen verlangsamen, die Muskeln versteifen sich, tremorartiges Zittern, Lauf- und Haltungsstörungen. Diese Krankheitszeichen geben Ärzten noch heute erste Hinweise. Die endgültige Bestätigung erhalten sie jedoch durch hirnanatomische Veränderungen.

Kann man die Bewegungsstörungen der Parkinson-Krankheit mit den psychischen Leiden einer Depression vergleichen?

Nein, sagt Bruno Falissard: "Drei Wochen später kommen Sie wieder. Ich frage: Na, wie geht's Ihnen. Dann nehme ich mein Smartphone und diagnostiziere: An, Ihr Dopamin ist wieder ok. Sie sind vollkommen gesund. Trotzdem sagen Sie, aber ich fühle mich schlecht, ich denke immer noch daran, mich umzubringen. Wer hat jetzt recht? Sie? Oder mein Smartphone. Per Definition Sie, weil Sie mein Patient sind."

Alzheimer wurde "senile Demenz" genannt

Ob es tatsächlich so kommen wird, kann heute niemand sagen. Beispiel: Alzheimer. Als 1906 der Psychiater Alois Alzheimer die später nach ihm benannte Krankheit beschrieb, sprach er noch von "seniler Demenz". Heute unterscheiden Mediziner sauber zwischen einer Alzheimer Demenz, Vaskulären Demenz, Frontotemporalen Demenz, Morbus Pick und weiteren Demenzformen. Zur Alzheimer Demenz zählt nur jene, bei der das Leiden unter anderem aufgrund vermehrten Absterbens von Hirnzellen hervorgerufen wird. Und nicht durch Durchblutungsstörungen, wie bei anderen Demenzformen.

Medizinisches Wissen um die Ursachen von Krankheiten führen nicht zwangsläufig zur Entwicklung wirksamer Medikamente - wie Alzheimerpatienten leidvoll erfahren. Aber auch Bruno Falissard gesteht ein, dass in der Behandlung depressiver Patienten längst nicht alles zum Besten steht.

"Das größte Problem heute ist, dass wir den meisten depressiven Patienten überhaupt keine Hilfe anbieten können. Weil wir nichts haben, das ihnen hilft. Ich schätze, bei etwa 30 bis 50 Prozent unserer Patienten haben die vorgeschlagenen Behandlungen nur eine sehr eingeschränkte Effizienz."

Im Fall der Alzheimerkrankheit hat die Hirnforschung aber auch nicht dazu geführt, dass Mediziner und behandelnde Ärzte ausschließlich anatomische Merkmale zur Diagnose heranziehen. Bisherige Auffälligkeiten geben ihnen auch heute noch Hinweise auf dieses Leiden. Warum also sollte es anders kommen, wenn Hirnforscher psychische Leiden wie etwa eine Depression auf ihren Bildern erkennen können?