Schöner Anachronismus

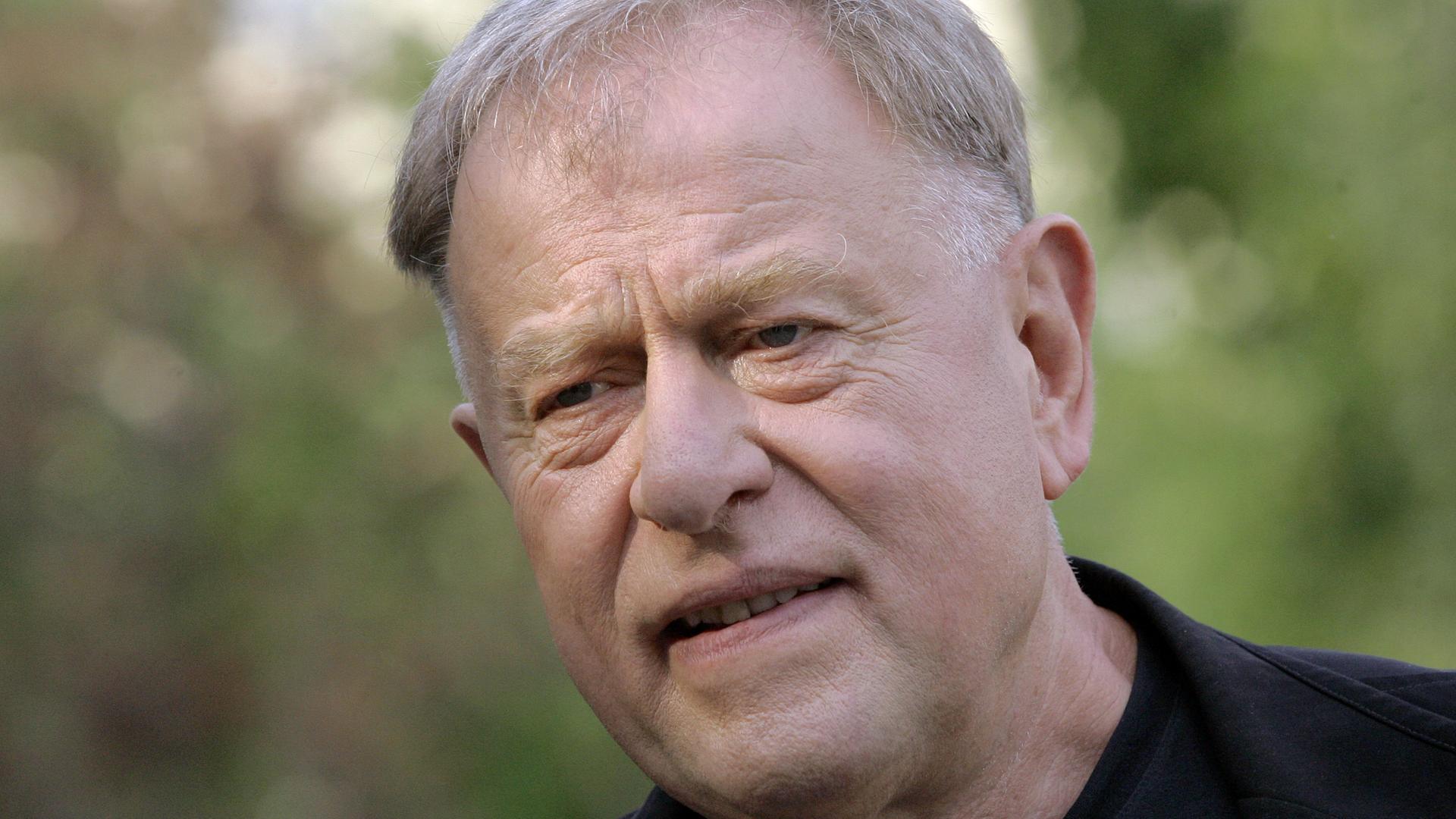

Mit der legendären "Richard III" - Inszenierung, mit dem er vor 21 Jahren triumphal das widerborstige Wiener Burgtheater eroberte, hätte seine neue Berliner Inszenierung nichts zu tun, meint Claus Peymann! Sie wäre ihr geradezu entgegengesetzt!

Sicher: Die Bühne, wieder von Karl-Ernst-Hermann ausgestattet und effektvoll lediglich durch verschiebbare, sich bei Bedarf auch spiegelnde Glaswände geteilt, ist - nahe an den Zuschauerraum gerückt - im Berliner Theater am Schiffbauerdamm weit intimer als in der Wiener Burg.

Auffällig auch die Frisuren des Titelhelden einst und jetzt. Nicht der berüchtigte, Wiener Friseuren bald geläufige "Richard III-Schnitt", den Gerd Voss trug (auffällig der bis zum Schädel ausrasierte Nacken) und den sich Claus Peymann selbst schneiden ließ, trägt nun Ernst Stötzner, sondern im Gegenteil: Stötzner schüttelt eine lange Mähne und hat Kinnbart; kein drahtiger, geliebt werden wollender, funkelnder Intellektueller wie Gert Voss, sondern ein schrullig- bucklig Männlein in Kniebundhosen, fast eine Märchenfigur.

Doch trotz aller Veränderungen: Auch "Richard III." 2008 ist Peymann-Museum, wie vieles im Repertoire des "Berliner Ensembles", das die Leistungen seines das bundesdeutsche und österreichische Theater der 60-er bis 80-er Jahre prägenden Chefs zu konservieren scheint.

Peymann bleibt auch 2008 seinem Anspruch treu, Poesie zum Recht zu verhelfen und große Literatur zu inszenieren und lässt sich dabei von der poetischen Übersetzung von Thomas Brasch unterstützen. Insofern ist Richard III dann für Peymann wohl auch Gegenwartsdramatik.

In zeitgenössischen Kostümen wird palavert und ein amerikanischer Kühlschrank - oft mit einem geköpften Schädel bestückt - steht auf der meist leeren Bühne. Aber Peymanns so viele Generationen von Theaterbesuchern angesteckt habende Theaterlust wirkt nicht mehr und wenn die drei prominenten Peymann-Heroinnen Ilse Ritter, Therese Affolter und Nicole Heesters theatralisch ihr Los als Opfer des bösen Richard beklagen, ist man verunsichert, ob es pathetisch ernst gemeint oder doch ein wenig parodistisch relativiert ist. War das auch in den 80-er Jahren so? Auch das Ernst Stötzner bisweilen an den Komiker Otto Waalkes erinnert, ist vermutlich nicht beabsichtigt.

Peymanns Richard III. 1987 und 2008: Gert Voss geliebt werden wollender, eiskalter Intellektueller wurde im Nu zum Stadtgespräch, Voss mit dieser Rolle zu dem vielleicht beliebtesten Wiener Schauspieler. Und auch Claus Peymanns egomanisches Bestehen auf seinem Kunstanspruch hatte große Kraft, die 80-er Jahre waren dafür wohl auch noch offener.

Richard III. ist 2008 zum Shakespeare-Märchen, zur braven Klassikeraufführung für die Mittelstufe verpufft. Legitim ist Peymanns Revival allerdings dennoch durchaus: Dem Publikum, zum großen Teil mit Peymanns Inszenierungen und Peymanns Starschauspielern mitgealtert, gefiel es sehr. Richard III insofern dann doch ein schöner - mag sein im aktuellen Theaterbetrieb auch nötiger - Anachronismus.

Auffällig auch die Frisuren des Titelhelden einst und jetzt. Nicht der berüchtigte, Wiener Friseuren bald geläufige "Richard III-Schnitt", den Gerd Voss trug (auffällig der bis zum Schädel ausrasierte Nacken) und den sich Claus Peymann selbst schneiden ließ, trägt nun Ernst Stötzner, sondern im Gegenteil: Stötzner schüttelt eine lange Mähne und hat Kinnbart; kein drahtiger, geliebt werden wollender, funkelnder Intellektueller wie Gert Voss, sondern ein schrullig- bucklig Männlein in Kniebundhosen, fast eine Märchenfigur.

Doch trotz aller Veränderungen: Auch "Richard III." 2008 ist Peymann-Museum, wie vieles im Repertoire des "Berliner Ensembles", das die Leistungen seines das bundesdeutsche und österreichische Theater der 60-er bis 80-er Jahre prägenden Chefs zu konservieren scheint.

Peymann bleibt auch 2008 seinem Anspruch treu, Poesie zum Recht zu verhelfen und große Literatur zu inszenieren und lässt sich dabei von der poetischen Übersetzung von Thomas Brasch unterstützen. Insofern ist Richard III dann für Peymann wohl auch Gegenwartsdramatik.

In zeitgenössischen Kostümen wird palavert und ein amerikanischer Kühlschrank - oft mit einem geköpften Schädel bestückt - steht auf der meist leeren Bühne. Aber Peymanns so viele Generationen von Theaterbesuchern angesteckt habende Theaterlust wirkt nicht mehr und wenn die drei prominenten Peymann-Heroinnen Ilse Ritter, Therese Affolter und Nicole Heesters theatralisch ihr Los als Opfer des bösen Richard beklagen, ist man verunsichert, ob es pathetisch ernst gemeint oder doch ein wenig parodistisch relativiert ist. War das auch in den 80-er Jahren so? Auch das Ernst Stötzner bisweilen an den Komiker Otto Waalkes erinnert, ist vermutlich nicht beabsichtigt.

Peymanns Richard III. 1987 und 2008: Gert Voss geliebt werden wollender, eiskalter Intellektueller wurde im Nu zum Stadtgespräch, Voss mit dieser Rolle zu dem vielleicht beliebtesten Wiener Schauspieler. Und auch Claus Peymanns egomanisches Bestehen auf seinem Kunstanspruch hatte große Kraft, die 80-er Jahre waren dafür wohl auch noch offener.

Richard III. ist 2008 zum Shakespeare-Märchen, zur braven Klassikeraufführung für die Mittelstufe verpufft. Legitim ist Peymanns Revival allerdings dennoch durchaus: Dem Publikum, zum großen Teil mit Peymanns Inszenierungen und Peymanns Starschauspielern mitgealtert, gefiel es sehr. Richard III insofern dann doch ein schöner - mag sein im aktuellen Theaterbetrieb auch nötiger - Anachronismus.