Sag es auf Deutsch!

In einem Positionspapier setzen sich EU-Parlamentarier unter anderem dafür ein, dass in den Gremien der Europäischen Union mehr die deutsche Sprache benutzt wird. Dem Appell mag der Schriftsteller Ulrich Woelk nicht widersprechen.

In Europa - so wird es in jüngster Zeit von manchen behauptet und begrüßt, von anderen gebrandmarkt und verurteilt - werde wieder Deutsch gesprochen. Die erstaunlich stabile ökonomische Stärke der Bundesrepublik in der Euro-Krise hat das Land in den vergangenen Monaten mehr und mehr zur tonangebenden Macht in der EU werden lassen.

Und was die einen offenbar mit Stolz erfüllt, ist für andere ein historisches Grauen: Wenn Europa Deutsch spricht, dann hören sie uns Deutsche im Ausland schon wieder "Achtung!" und "Zackzack!" brüllen.

Doch ehrlich gesagt: Meine jüngste Erfahrung ist eine andere. Und die Geschichte dazu - eine von vielen in einer recht langen Reihe vergleichbarer Anekdoten - hat sich in einem kleinen Café auf der Ostseeinsel Bornholm zugetragen:

Dort gab man - wie häufig in Dänemark - seine Bestellung nicht am Tisch auf, sondern am Tresen. Der Gast vor mir, ein Mann Anfang vierzig, Tourist wie ich, begrüßte den jungen Dänen an der Kasse mit einem mehr oder weniger internationalen "Hi". Dann bestellte er auf Englisch zwei Kaffees und fuhr danach fort: "What ice do you have?"

Sein Akzent war nicht besonders stark, aber es war doch nicht zu überhören, dass er Deutscher war. Und so verfiel der junge Däne hinterm Tresen spontan ins Deutsche, das er zwar nicht perfekt, aber doch, wie sich im Laufe des kurzen Gesprächs herausstellte, etwas besser beherrschte als Englisch. "Erdbeere", sagte er, "Schokolade, Blaubeere". "Strawberry and Chocolate", nickte der Deutsche daraufhin und fragte als nächstes: "You have cake?"

Im weiteren Verlauf des Gesprächs - es mussten unter anderem noch die Art des Kuchens, die Sahnefrage, die Größe der Getränke für die beiden Kinder, die mit ihrer Mutter am Panoramafenster mit Ausblick auf den kleinen gemütlichen Marktplatz saßen, und schlussendlich der Preis der Bestellung geklärt werden ... - bei all dem also mauserte sich der kurze Dialog zu einer hübschen Petitesse aus der Welt des absurden Theaters.

Der junge Däne bemühte sich nämlich redlich, aus dem Englischen nicht immer wieder ins Deutsche zu verfallen, das ihm leichter fiel und weil ja unüberhörbar war, dass sein Gegenüber Deutscher war. Da dieser seinerseits aber konsequent bei seinem deutsch eingefärbten Englisch blieb, unterwarf sich der Däne dem Gebot der Höflichkeit, dem Gast seinen eigenartigen Willen zu lassen.

Ich nehme an, die kurze Szene wäre mir nicht so lebhaft im Gedächtnis geblieben, wenn ich sie nicht im Grunde für symptomatisch halten würde. Deutsch zu sein ist kompliziert. In einer jener Sendungen, in denen man als TV-Konsument nach den Nachrichten gelegentlich hängenbleibt und in der es um das beliebte Dauerthema gesunde Ernährung ging, begann die Moderation für den ersten Filmbeitrag mit den Worten: "Die Deutschen essen zu fett, zu süß, zu salzig."

Und auf einmal stolperte ich darüber: Ich betrachtete die junge hübsche Moderatorin, die bestimmt nicht zu fett, süß und salzig isst, und dachte: Nanu, welcher Nation gehört die denn an? Sie ist doch Deutsche wie ich. Wie kommt sie also dazu, von uns Deutschen derart verallgemeinernd und abschätzig in der dritten Person zu sprechen?

Ich habe die Sache seither in unseren Medien verfolgt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir Deutsche, ganz gleich, worum es geht, um Wirtschaft oder Politik oder letztlich sogar - Sommermärchen hin oder her - auch beim Sport, von uns selbst am liebsten und fast ausschließlich in der dritten Person sprechen. Es ist ganz so, als wollten wir immer noch nicht sein, wer wir sind.

Ich weiß: Es ist eine heikle Gratwanderung zwischen der positiven Akzeptanz einer nationalen Identität und einem unangenehmen, volkstümelnden Wir. Und dass dieser Grat in Deutschland besonders schmal ist, lässt sich historisch gar nicht bestreiten. Aber die permanente reflexartige Distanzierung von allem, was deutsch ist und im deutschen Namen geschieht, hat durchaus Züge einer kollektiven Persönlichkeitsspaltung.

Dabei denke ich, solange wir im Ausland weiter lieber Englisch als Deutsch sprechen, müssen wir uns noch keine Sorgen darüber machen, wir könnten noch einmal auf die Idee kommen, unsere europäischen Nachbarn im Stechschritt zu überfallen. Times have changed. We all are Europeans, aren't we?

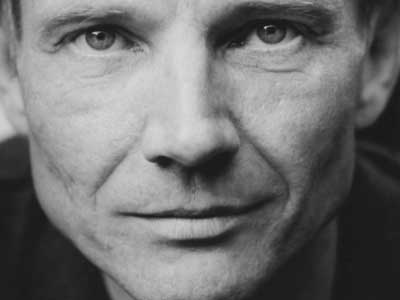

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Und was die einen offenbar mit Stolz erfüllt, ist für andere ein historisches Grauen: Wenn Europa Deutsch spricht, dann hören sie uns Deutsche im Ausland schon wieder "Achtung!" und "Zackzack!" brüllen.

Doch ehrlich gesagt: Meine jüngste Erfahrung ist eine andere. Und die Geschichte dazu - eine von vielen in einer recht langen Reihe vergleichbarer Anekdoten - hat sich in einem kleinen Café auf der Ostseeinsel Bornholm zugetragen:

Dort gab man - wie häufig in Dänemark - seine Bestellung nicht am Tisch auf, sondern am Tresen. Der Gast vor mir, ein Mann Anfang vierzig, Tourist wie ich, begrüßte den jungen Dänen an der Kasse mit einem mehr oder weniger internationalen "Hi". Dann bestellte er auf Englisch zwei Kaffees und fuhr danach fort: "What ice do you have?"

Sein Akzent war nicht besonders stark, aber es war doch nicht zu überhören, dass er Deutscher war. Und so verfiel der junge Däne hinterm Tresen spontan ins Deutsche, das er zwar nicht perfekt, aber doch, wie sich im Laufe des kurzen Gesprächs herausstellte, etwas besser beherrschte als Englisch. "Erdbeere", sagte er, "Schokolade, Blaubeere". "Strawberry and Chocolate", nickte der Deutsche daraufhin und fragte als nächstes: "You have cake?"

Im weiteren Verlauf des Gesprächs - es mussten unter anderem noch die Art des Kuchens, die Sahnefrage, die Größe der Getränke für die beiden Kinder, die mit ihrer Mutter am Panoramafenster mit Ausblick auf den kleinen gemütlichen Marktplatz saßen, und schlussendlich der Preis der Bestellung geklärt werden ... - bei all dem also mauserte sich der kurze Dialog zu einer hübschen Petitesse aus der Welt des absurden Theaters.

Der junge Däne bemühte sich nämlich redlich, aus dem Englischen nicht immer wieder ins Deutsche zu verfallen, das ihm leichter fiel und weil ja unüberhörbar war, dass sein Gegenüber Deutscher war. Da dieser seinerseits aber konsequent bei seinem deutsch eingefärbten Englisch blieb, unterwarf sich der Däne dem Gebot der Höflichkeit, dem Gast seinen eigenartigen Willen zu lassen.

Ich nehme an, die kurze Szene wäre mir nicht so lebhaft im Gedächtnis geblieben, wenn ich sie nicht im Grunde für symptomatisch halten würde. Deutsch zu sein ist kompliziert. In einer jener Sendungen, in denen man als TV-Konsument nach den Nachrichten gelegentlich hängenbleibt und in der es um das beliebte Dauerthema gesunde Ernährung ging, begann die Moderation für den ersten Filmbeitrag mit den Worten: "Die Deutschen essen zu fett, zu süß, zu salzig."

Und auf einmal stolperte ich darüber: Ich betrachtete die junge hübsche Moderatorin, die bestimmt nicht zu fett, süß und salzig isst, und dachte: Nanu, welcher Nation gehört die denn an? Sie ist doch Deutsche wie ich. Wie kommt sie also dazu, von uns Deutschen derart verallgemeinernd und abschätzig in der dritten Person zu sprechen?

Ich habe die Sache seither in unseren Medien verfolgt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir Deutsche, ganz gleich, worum es geht, um Wirtschaft oder Politik oder letztlich sogar - Sommermärchen hin oder her - auch beim Sport, von uns selbst am liebsten und fast ausschließlich in der dritten Person sprechen. Es ist ganz so, als wollten wir immer noch nicht sein, wer wir sind.

Ich weiß: Es ist eine heikle Gratwanderung zwischen der positiven Akzeptanz einer nationalen Identität und einem unangenehmen, volkstümelnden Wir. Und dass dieser Grat in Deutschland besonders schmal ist, lässt sich historisch gar nicht bestreiten. Aber die permanente reflexartige Distanzierung von allem, was deutsch ist und im deutschen Namen geschieht, hat durchaus Züge einer kollektiven Persönlichkeitsspaltung.

Dabei denke ich, solange wir im Ausland weiter lieber Englisch als Deutsch sprechen, müssen wir uns noch keine Sorgen darüber machen, wir könnten noch einmal auf die Idee kommen, unsere europäischen Nachbarn im Stechschritt zu überfallen. Times have changed. We all are Europeans, aren't we?

Ulrich Woelk, geboren 1960 in Köln, studierte Physik in Tübingen und Berlin. Sein erster Roman, "Freigang", erschien 1990 im S. Fischer Verlag und wurde mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Ulrich Woelk als freier Schriftsteller in Berlin. Seine Romane und Essays sind unter anderem ins Chinesische, Französische, Englische und Polnische übersetzt. Zuletzt erschien "Joana Mandelbrot und ich".

Ulrich Woelk© Bettina Keller