Wie Babys die Welt entdecken

28:43 Minuten

Was denkt das Baby gerade? Was fühlt es? Anders, als Entwicklungspsychologen früher dachten, geht in so einem kleinen Menschen schon eine ganze Menge vor. Mit ausgefeilten Methoden kommt die Forschung dem Denken der Kleinsten heute auf die Spur.

"Das Problem, was wir haben in der Erforschung des Denkens bei Säuglingen, ist, dass Denken ja etwas ist, was nur mir selbst als Person zugänglich ist. Und ganz lange war die Annahme auch in der psychologischen Forschung, dass das Denken überhaupt erst mit dem Sprechen einsetzt. Weil wir Erwachsene, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unser Denken empfinden, dann ist das so eine Art inneres Sprechen, so ein innerer Monolog. Und es wurde angenommen: Solange ein Kind noch nicht sprechen kann, kann es auch nicht denken."

Längst hat sich das Bild vom vermeintlich "dummen Säugling" gewandelt, weiß Birgit Elsner, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Potsdam. Mit ausgefeilten Methoden kommt die Forschung dem Denken der Kleinsten heute auf die Spur.

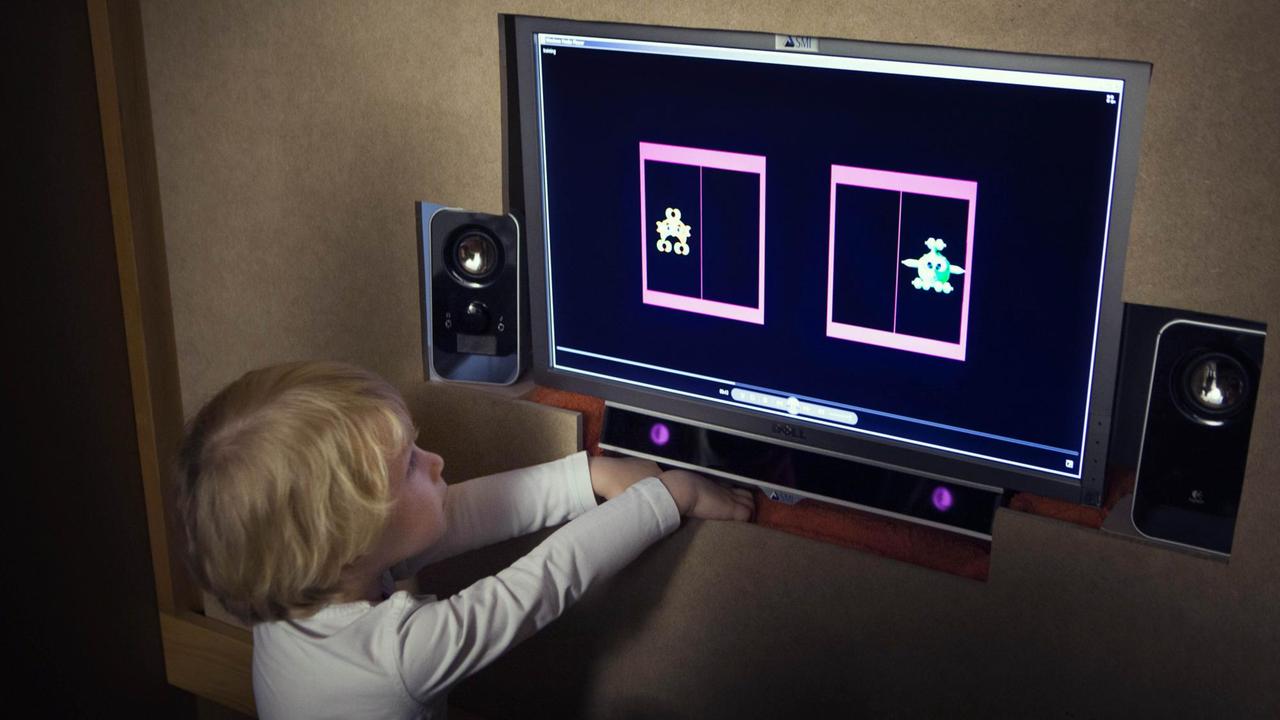

Filmaufnahmen helfen zu analysieren, wann und wie oft Babys überrascht den Kopf bewegen. Elektroden messen das Hirnstrom-Muster und zeigen, ob es sich ändert, wenn Säuglinge ein bestimmtes Wort oder einen Satz mit einer ungewöhnlichen Betonung hören. Eyetracker messen die Augenbewegungen und die Veränderungen der Pupillengröße, ja, selbst die Intensität des Nuckelns an speziellen Schnullern kann gemessen und auswertet werden.

"Und da entdecken wir täglich Neues, was Säuglinge wahrscheinlich schon verstehen aus ihrer Umwelt, was sie schon verstehen von den Menschen, die sie umgeben, und wie sie wirklich Sinn machen in dieses ganze Chaos, was sie erst mal umgibt, wenn man nicht weiß, was die Dinge in der Umwelt bedeuten – und diese Entdeckungen und Beschreibungen sind erstmal ein wichtiger erster Schritt."

Föten lernen schon im Mutterleib: Neugeborene erkennen den Klang einer Geschichte wieder, die ihnen vorgelesen wurde, bevor sie geboren wurden. © Michaela Natschke / privat

Wie macht sich ein Säugling einen Reim auf die Welt? Wie lernt er, die verwirrende Vielfalt an Geräuschen und visuellen Eindrücken innerlich zu sortieren? Wie wird aus dem endlosen Strom an Lauten, die aus dem Mund der Erwachsenen an sein Ohr dringen, so etwas wie eine geordnete Sprache, die etwas zu tun hat mit einer begreifbaren Welt? Man weiß heute: Föten lernen schon im Mutterleib. Darum erkennen Neugeborene den Klang einer Geschichte wieder, die ihnen die Mutter vorgelesen hat, bevor sie geboren wurden. Und darum mögen sie als Kleinkinder Gewürze besonders gern, die sie schon im Fruchtwasser schmecken konnten.

"Das sind eben diese Belege, dass schon Föten lernfähig sind. Und diese Lernfähigkeit ist eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass Säuglinge sich erinnern, was in ihrer Umwelt alles so passiert, was täglich auftritt, wer ihre bekannten Bezugspersonen sind, wie ihre Umwelt gestaltet ist – und diese frühe Lernfähigkeit ist ganz, ganz wichtig für die psychische Entwicklung."

"Man darf nicht die Neugeborenen unterschätzen!"

Das neugeborene Kind, das Eltern nach der Geburt in den Armen tragen, bewältigt in den ersten Wochen und Monaten seines Lebens gewaltige Entwicklungsaufgaben. Auch wenn es "nur" in seinem Bettchen liegt, scannt es seine Umwelt ständig nach Bekanntem und Unbekanntem ab.

"Wenn man weiß, was regelmäßig passiert, dann kann man auch erkennen: Jetzt passiert etwas, das ist neuartig, das habe ich bisher so noch nicht wahrgenommen. So funktioniert unser Gehirn schon ab unserer Geburt und vermutlich auch schon vorher. Man darf nicht die Neugeborenen unterschätzen! Nur weil es aussieht, als würden sie so in ihrer eigenen Welt leben, heißt das nicht, dass sie von ihrer Umwelt nichts mitbekommen."

Babys testen gerne Gegenstände.© picture alliance / imageBROKER/Judith Thomandl

Schon drei bis vier Monate alte Babys zeigen deutlich an, dass sie eine Idee von Physik und vor allem von Schwerkraft haben. Sie erwarten zum Beispiel, dass ein Objekt, das sich bewegt, stehenbleibt, wenn es auf ein anderes Objekt auftrifft. Wenn ein Ball nicht von einer Tischplatte zurückspringt, sondern durch sie hindurchfällt, reagieren sie in den Experimenten sehr erstaunt. Es erstaunt sie auch, wenn ein Ball eine Schräge hinauf statt hinunter rollt. Birgit Elsner geht davon aus, dass es sich hierbei um ein angeborenes Kernwissen handelt. Das Baby bringt es von vornherein mit auf die Welt.

"Säuglinge verbringen viel Zeit auf dem Rücken liegend im ersten halben Lebensjahr. Und da ist es wirklich schwierig zu erklären, wie ein so umfangreiches Wissen durch Lernen erworben werden soll."

Babys bringen mathematisches Kernwissen mit

Babys testen Gegenstände, die sich so seltsam verhalten, intensiv – lassen sie fallen oder hauen sie fest auf den Tisch. Auch ein mathematisches Kernwissen bringen Babys wohl mit auf die Welt. Intuitiv können sie Mengen von bis zu vier Objekten erkennen und damit kleine Rechenoperationen durchführen. Getestet wurde das mit Mickymäusen: Wenn auf einer kleinen Bühne ein paar Mäuse auftauchen, schaut ein fünf Monate altes Baby interessiert hin. Wenn die Mäuse die Bühne kurz verlassen und mehr Mäuse wieder zurückkehren, reagiert es überrascht.

"Aber dass sie auch so was können wie Subtraktion: Zwei Mäuse waren da, eine wird weggenommen – dann schauen sie länger darauf, wenn zwei Mäuse da stehen, als wenn nur eine da steht. Und die Frage ist: Ist das intuitive Wissen der Kern unseres späteren verbalisierbaren Wissens? Oder sind das zwei ganz getrennte Bereiche, die sich im Gehirn völlig unabhängig voneinander entwickeln? Dazu wird noch sehr viel geforscht."

Babys lieben und brauchen es, in Gesichter zu schauen und menschlichen Stimmen zuzuhören.© picture alliance / Bildagentur-online/Tetra-Images

Psychologisches Kernwissen ist Babys ebenfalls angeboren. Sie lieben und brauchen es, in Gesichter zu schauen und Stimmen zu hören. Durch Laute und Strampeln versuchen sie, Kontakt zu den Menschen in ihrer Umgebung aufzunehmen – und sie erwarten, dass andere sich auch als Kommunikationspartner zur Verfügung stellen.

"Sie schauen sich zum Beispiel menschliche Gesichter lieber an als Muster von Farben. Sie hören die Stimme ihrer eigenen Mutter bevorzugt gegenüber der Stimme einer anderen Frau. Und wenn die Kinder die Wahl haben, einer menschlichen Stimme zuzuhören oder einem Musikstück zu lauschen oder einem anderen Ton zu lauschen – dann präferieren sie die menschliche Stimme."

Schon mit acht bis neun Monaten greifen Babys nach Dingen, die nicht in Reichweite sind. Sie halten Objekte hoch, um sie anderen anzubieten. Schon bald kommt die typische Zeigegeste mit dem ausgestreckten Zeigefinger.

Zeigegesten sind keine bloße Nachahmung

Babys sind großartige Imitatoren, auch das eine angeborene Fähigkeit – ahmen sie beim Zeigen absichtslos nach, was sie bei Erwachsenen beobachtet haben? Nein, sagt Ulf Liszkowski, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität Hamburg. Hinter der Zeigegeste steckt viel mehr. Das hat er in aufwendigen Experimenten an Säuglingen untersucht. Jeweils 30 Kinder nehmen an seinen Experimenten teil. Sie werden per Video dokumentiert und müssen mit anderen Kindern mit demselben Ergebnis wiederholbar sein.

"In einem der Experimente haben wir es so gemacht, dass wir eine Leinwand aufgehängt haben, dahinter der Versuchsleiter versteckt, und vor der Leinwand saß dann das Kind mit einem anderen Versuchsleiter und dem Elternteil – und von hinter der Leinwand tauchte dann immer mal so eine Puppe auf.

Die Zeigegeste ist schon für kleine Kinder enorm wichtig.© picture alliance / Bildagentur-online/Tetra-Images

Die einjährigen Probanden reagierten mit großer Aufmerksamkeit. Sie blickten neugierig auf die plötzlich auftauchende Puppe und zeigten darauf.

"Bei einer Gruppe der Kinder hat der Versuchsleiter ganz typisch reagiert und hat auf diese Puppe dann geschaut, auf die sie gezeigt hatten, und er hat es kommentiert: 'Ach, das ist ja toll, das ist ja interessant, wunderbar.'"

Eine andere Gruppe von Kindern hatte es mit einem Versuchsleiter zu tun, der ihrer Zeigegeste nicht folgte und nicht die Puppe, sondern das Kind anblickte und freundlich zu ihm sprach.

"'Ach ja, ach toll, du machst ja lustige Sachen' – also auch positiv reagiert hat, genauso wie in der anderen Bedingung, aber eben nie auf das Objekt geschaut hat, das heißt: keinen referenziellen Bezug hergestellt hat."

Das Ergebnis: Je weniger der Versuchsleiter mit seinem Blick und seiner Aufmerksamkeit der Zeigegeste der Kinder folgte, umso intensiver wiederholten die ihre Zeigegesten, umso häufiger suchten sie Blickkontakt zum Versuchsleiter und umso intensiver gaben sie Laute von sich.

"Und all das sind für uns Indikatoren, dass das Kind wirklich wollte, dass der referenzielle Bezug auf das Objekt geteilt wird. Es wollte nicht einfach nur positive Emotionen hören und erfahren, sondern sich ganz spezifisch über dieses Objekt, diese Puppe austauschen. Das haben wir auch in verschiedenen weiteren Versuchen so replizieren können."

"Versteckstudie" untersucht Kommunikation von Kindern

Erwachsene setzen die Zeigegeste gern ein, um einander zu helfen – "schau, dort hinten!" Tun Babys das auch? Um das herauszufinden, hat Ulf Liszkowski eine "Versteckstudie" konzipiert. Der Versuchsleiter legt einen Gegenstand an einen Ort, geht kurz weg, in dieser Zeit versteckt dann eine zweite Person den Gegenstand. Die Kinder können das sehen. Der Versuchsleiter kehrt zurück und schaut sich suchend um – zwölf Monate alte Kinder deuten aufgeregt auf das Versteck.

"Das heißt, sie verstehen etwas über die Absicht des anderen. Sie verstehen, dass der andere gerade sozusagen eine Wissenslücke hat und füllen diese dann aus."

Mehr noch: Selbst wenn der Versuchsleiter zurückkehrt und noch gar nicht gemerkt hat, dass ihm der Gegenstand fehlt, zeigen Kinder im Alter von zwölf bis achtzehn Monaten schon auf das Versteck.

"Die haben also schon vorwegnehmend antizipiert, dass der andere eine Wissenslücke hat und ihn dann informiert, wo das Objekt ist, was er haben möchte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass schon Ende des ersten Lebensjahres so ein Fundament vorhanden ist, ein sozial-kognitives Fundament nennen wir das, was es den Kindern ermöglicht, den anderen zu verstehen und mit dem anderen zu kommunizieren."

Genau das ist eine wichtige Voraussetzung für die spätere, auch sprachliche Entwicklung. Säuglinge haben eine hohe Motivation, in sozialen Kontakt zu treten – das ist der Hauptmotor ihrer emotionalen, kognitiven und sprachlichen Entwicklung.

"Diese ultrasoziale Motivation, wenn man so möchte, scheint dem Menschen ganz eigen zu sein. Das finden wir im Tierreich auch nicht so eins zu eins wieder. Und eine Überlegung ist eben die, dass es in der Evolution von Vorteil war für den Menschen, mit anderen gemeinsame Sache zu machen, zu kooperieren – und dass aus dieser Fähigkeit heraus dann erst die Sprache entstand."

Ungeborene hören schon im Bauch der Mutter recht gut

Kinder werden in eine sprechende Welt geboren. Doch die sprachlichen Fähigkeiten der Säuglinge hat man lange grob unterschätzt. Tatsächlich beginnt der Erwerb der Sprache lange vor den ersten produktiven Wortäußerungen, ja, sogar vor der Geburt. Denn Ungeborene können schon in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten recht gut hören und zeigen sich besonders sensitiv für die großen, rhythmischen Bögen der Sprache. Das wird auch nach der Geburt so bleiben.

In sogenannten Babylabs – hier in Genf – wird die sprachliche Entwicklung von Kindern untersucht.© picture alliance / BSIP/AMELIE-BENOIST

Das "Babylab" in Potsdam gehört zu den führenden Säuglingsforschungseinrichtungen. Entwicklungspsychologen und Psycholinguisten untersuchen hier auch die sprachliche Entwicklung von Kindern ab einem Alter von vier Monaten. Heute wird die sieben Monate alte Martha getestet. Ihre Mutter unterstützt die Forschung gern.

"Ich hab‘s zufällig im Internet gefunden und dann haben wir gedacht, wir melden uns an, ist ja für einen guten Zweck. Ich find‘s an sich wahnsinnig interessant, dass man einfach weiß, wann welches Kind was macht, dass was Neues festgestellt wird."

Versuchsleiter Tom Fritzsche setzt Marthas Mutter nun eine Sonnenbrille auf, damit die sogenannten Eyetracker ausschließlich Marthas Augenbewegungen messen, während der Säugling auf einen Bildschirm schaut.

Tom Fritzsche: "Wenn Sie so sitzenbleiben, ist das perfekt."

Mutter: "Gut, okay."

Tom Fritzsche: "Wir gehen rüber und machen die Tür zu. dann startet die Testung. Es dauert eine Weile, ist relativ langweilig."

Mutter: "Gut, okay."

Tom Fritzsche: "Wir gehen rüber und machen die Tür zu. dann startet die Testung. Es dauert eine Weile, ist relativ langweilig."

Auf dem Bildschirm sieht Martha einem animierten Männchen zu, das sich unaufgeregt bewegt. Es dient nur dazu, Marthas Blick auf einen Punkt zu lenken. Gleichzeitig spielen die Forscher dem Kind Silben mit unterschiedlicher Betonung vor. Reagiert Martha erstaunt, wenn sich die Wortbetonung plötzlich ändert? Dann zeigen ihre Pupillen eine winzige Reaktion.

Tom Fritzsche: "Wenn zum Beispiel viel Verarbeitung, sehr intensive Verarbeitung stattfindet oder Überraschungseffekte auftreten, weitet sich die Pupille. Und wenn etwas erwartet wird oder nicht schwierig ist, dann bleibt die Pupille so groß, wie sie ist."

Babys reagieren stark auf eine melodiöse Sprechweise

Solche Experimente zeigen: Von Geburt an unterscheiden Babys die menschliche Sprache von anderen Lauten und machen sich auch hier auf die Suche nach Regelmäßigkeiten, Unregelmäßigkeiten, Mustern, Musterabweichungen. Babys reagieren mit verstärktem Interesse auf eine melodiöse Sprechweise, die Ammen- oder Babysprache und Eltern aller Kulturkreise wenden sie automatisch an: hohe Tonlage, deutliches Sprechen mit vielen Pausen, übertriebene Satzmelodie, Betonung besonders wichtiger Wörter.

"Und dann kann man eben sehen, dass Kinder im Alter von sechs Monaten eine bestimmte Präferenz für einen bestimmten Rhythmus haben, sprachlichen Rhythmus, dass sie Wörter im Lautstrom wiedererkennen können, Pausen verarbeiten, Grenzmarkierungen wahrnehmen, um den Wust an Input, den sie ja bekommen, der erst mal unstrukturiert erscheinen mag, eben zu strukturieren und letztendlich auch die Grammatik zu bilden."

Die Überbetonung der Satzmelodie und ein besonders rhythmisches Sprechen helfen Babys offenbar, grammatische Einheiten zu begreifen und auseinander zu halten. Bereits vier Monate alte Säuglinge bevorzugen Sprachbeispiele, bei denen Pausen an grammatisch sinnvollen Stellen eingefügt wurden – etwa eine Pause zwischen verschiedenen Wörtern – gegenüber solchen Sprachbeispielen, bei denen die Pausen an willkürlichen Stellen auftauchen.

Diese Aufmerksamkeit für die Grenzen, Rhythmen, Einheiten der Sprache ist wichtig, denn für den Spracherwerb genügt es nicht, dass ein Kind gehörte Sprache einfach nur passiv imitiert. Statt dessen steht das Kleinkind vor der schwierigen Aufgabe, auf der Grundlage des Sprachangebots die abstrakten Regeln seiner Muttersprache abzuleiten.

Ungeborene erkennen schon die Muttersprache

Schon vorgeburtlich können Kinder ihre Muttersprache von anderen Sprachen unterscheiden – und sie bevorzugen die Muttersprache. Allerdings geht die frühe Sensitivität für feinste sprachliche Laut-Nuancen, die ein Babygehirn in den ersten Lebensmonaten noch mühelos beherrscht, anschließend rasch verloren und innerhalb weniger Monate entwickelt sich der Säugling vom Sprachuniversalisten zum Spezialisten seiner jeweiligen Muttersprache.

"Das nennen wir dann 'perceptual narrowing', also die Wahrnehmung wird eingeengt auf das, was relevant ist."

Erstaunlicherweise nutzen Säuglinge je nach Sprache ganz unterschiedliche Verfahren, um einzelnen Wörtern auf die Spur zu kommen. Im Alter von sieben Monaten orientieren sich englische Kinder an der Häufigkeit, mit der bestimmte Lautfolgen im Sprachstrom auftauchen – sie benutzen also ein statistisches Verfahren. Türkische Säuglinge achten besonders auf Rhythmus-Muster, weil das in ihrer Sprache relevant ist.

Und deutsche Säuglinge? Ihr System der Worterkennung können Forscher mit folgendem Experiment erhellen: Sie spielen ihnen einen Strom von Silben vor: "go-ta-ba-na-ru-ti". In einem zweiten Durchlauf erkennen die Kinder gota, bana und ruti als eigenständige Einheiten, nicht aber taba und naru. Das zeigt: Deutsche Säuglinge orientieren sich an der Betonung auf der ersten Silbe, um Wörter zu erkennen.

"Man hat auch Kinder im Alter von vier Monaten getestet, deutsche Kinder, und die haben diese Präferenz noch nicht. Das heißt, man braucht einen gewissen Zeitraum an Erfahrung, um dieses Betonungsmuster zu entdecken und zu sehen oder unbewusst zu realisieren, dass das eine Rolle spielt."

Gegen Ende des ersten Lebensjahres ist ein Baby so weit, dass es systematische Zusammenhänge herstellen kann zwischen Dingen oder Ereignissen und den dazugehörigen Begriffen – so macht es sich allmählich auf den Weg des vollständigen Spracherwerbs.

Untersuchung des Spracherwerbs im Labor

Babys im Labor zu erforschen, erfordert sehr viel Geduld. Zehn Minuten sollte Martha dem "Gabagaba" zuhören, doch nach sechs Minuten interessiert sie alles andere mehr – ihre Füße, ein baumelndes Kabel, die Haare ihrer Mutter. Trotzdem ist der Versuchsleiter zufrieden, denn auch hieraus lassen sich schon Befunde ablesen. Martha hat tatsächlich auf die Pausen reagiert, das zeigt die Auswertung der Augenbewegungen.

Tom Fritzsche: "Martha hat super mitgemacht!"

Mutter: "Na, da sind wir ja froh. Wir waren uns jetzt nicht so sicher, ich hab gedacht..."

Tom Fritzsche unterbricht: "Aber wenn sie dann anfängt, gabagaba zu sagen, wissen Sie warum."

Mutter: "Na, da sind wir ja froh. Wir waren uns jetzt nicht so sicher, ich hab gedacht..."

Tom Fritzsche unterbricht: "Aber wenn sie dann anfängt, gabagaba zu sagen, wissen Sie warum."

Um ein abgelenktes Baby wieder zur Testaufgabe zurück zu locken, setzen die Forscher so genannte "attention getter" ein – akustische Reize.

Tom Fritzsche: "Sie messen auch viel Störsignale mit, viel Rauschen, und um das eben wieder heraus zu bekommen aus den Daten, brauchen wir oft viele Wiederholungen, was Kinder auch nicht mögen. Was wir machen, ist Grundlagenforschung. Wir versuchen, diese kleinen Puzzleteile, die für sich genommen auch nicht besonders aussagekräftig sind, zu einem großen Bild zusammenzusetzen, um zu verstehen, wie der Spracherwerb oder überhaupt die ganze kindliche Entwicklung in der kognitiven und der sprachlichen Verarbeitung funktioniert."

Auch Babys kennen schon Gefühle wie Unbehagen oder Ekel und zeigen, was sie brauchen und was ihnen gut tut. © imago/Photocase

Nicht nur die Sprache ist aus typischen Mustern und Rhythmen aufgebaut. Menschliche Handlungen funktionieren sehr ähnlich. Der Vater öffnet den Schrank, holt Teller und Tasse heraus, schließt die Schranktür wieder, stellt das Geschirr auf den Tisch. Die Sequenz ist an ihr Ende gelangt, vielleicht folgt nun eine neue Handlungssequenz – das Frühstück. Professorin Birgit Elsner.

"Ein ganz wichtiges erstes Forschungsergebnis ist, dass wir auch in der Handlung ähnliche Markierungshinweisen finden wie in der Sprachmelodie. Zum Beispiel, dass unsere Bewegungen, wenn wir uns auf ein Ziel zubewegen, erst mal schnell laufen und dann aber zum Ziel hin langsamer werden. Das ist mit der Sprache genauso. Wenn wir einen Satz beenden, werden wir am Ende etwas langsamer. Machen eine kleine Dehnung in der letzten Einheit – und dann kommt eine Pause."

Die Forscherin hat die Hirnströme von Kindern gemessen, die solche Handlungsabläufe beobachten, und eine Neuentdeckung gemacht:

"Wir sehen, dass im Gehirn ungefähr der gleiche Gehirnbereich in ähnlicher Weise anspricht auf solche Grenzmarkierungen in Sprache und in Handlungen. Das ist etwas, was völlig neu ist – und was sehr spannend ist, um die Frage zu klären, wie denn die sprachliche Entwicklung und die nicht sprachliche, geistige Entwicklung im Zusammenhang stehen."

Babys kopieren die Gesichtsausdrücke Erwachsener

Alle frühen Entwicklungsschritte werden von einem großen Thema grundiert: Der Säugling wächst als soziales Wesen in eine soziale Umgebung hinein. Darum kommt er auch mit der Bereitschaft auf die Welt, die Gefühle anderer wahrzunehmen. Schon unmittelbar nach der Geburt kopieren Neugeborene instinktiv die Gesichtsausdrücke Erwachsener, auch wenn sie deren Gefühle noch nicht nachempfinden können. Und schon mit wenigen Monaten reagieren Säuglinge überrascht, wenn ein lächelndes Gesicht auf einmal die Mundwinkel traurig nach unten zieht.

"Was wir sehen ist, dass Säuglinge schon sehr sensibel sind für sozusagen die Vibrations, diese emotionalen Schwingungen, die sie in ihrer Umwelt wahrnehmen – und das ist etwas, was wirklich auch sehr wichtig ist, weil Säuglinge ja darauf angewiesen sind, dass sich Erwachsene um sie kümmern."

Neugier, Unbehagen, Wohlfühlen, Furcht und Ekel – mit diesen Gefühlen kommen Babys auf die Welt und zeigen ihren Bezugspersonen, was sie brauchen und was ihnen gut tut.

In den ersten vier bis acht Lebensmonaten wird aus diffusem Unbehagen konkreter Ärger, gegen ein sperriges Spielzeug oder gegen ein anderes Kind. Aus der ersten Furcht etwa bei plötzlichem Lärm wird eine komplexe Angstreaktion. Mit etwa neun Monaten zeigen Babys auch erstmals echte Traurigkeit, zum Beispiel weil sie einen Verlust empfinden. Zunehmend kann das Kind seine Erlebnisse nun auch gedanklich bewerten – und es kann die Gefühle anderer immer besser erkennen.

Ein Fremder bietet dem knapp einjährigen Kind einen Keks an. Blick zur Mutter – wenn sie lächelt, ist der Keks okay, wenn sie die Stirn runzelt, weicht das Kind lieber zurück. So lernt das Kind durch die emotionalen Reaktionen der Erwachsenen seine Welt und seine eigenen Emotionen einzuschätzen. Darum ist wichtig, dass sich ein einjähriges Kind schon emotional anstecken lässt. Wenn jemand plötzlich weint, läuft es gestresst zu Mutter oder Vater. Doch schon im zweiten Lebensjahr möchte das Kleinkind traurige Menschen trösten.

Sind wir von Geburt an empathisch und altruistisch?

Hier setzen die Forschungsarbeiten von Tobias Grossmann an, Professor für Entwicklungspsychologie an der Universität in Virginia. Er beschäftigt sich mit dem komplexen Zusammenhang zwischen Emotionsverarbeitung, Empathie und Altruismus bei kleinen Kindern.

"Einfach um zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein, was es bedeutet, bestimmte psychologische Erfahrungen zu machen in der frühen Kindheit, und wie diese Entwicklungsschritte in der frühen Kindheit dazu beitragen, wie wir zu Teilhabern an unserer Gesellschaft werden."

Als Babys zeigen sich Jungen genauso einfühlsam wie Mädchen, später liegen sie hinter ihnen zurück.© imago/PhotoAlto

Lange galt als sicher, dass Säuglinge als kleine Egoisten auf die Welt kommen und Eltern ihnen Mitgefühl und Hilfsbereitschaft anerziehen müssen. Thomas Grossmanns Forschung deutet in eine andere Richtung. In einer Längsschnittstudie präsentierte er sieben Monate alten Säuglingen Bilder von fröhlichen, ärgerlichen und ängstlichen Gesichtern und maß ihre Hirnströme.

"Was wir da gemessen haben, ist im Prinzip die Stärke der Reaktion in bestimmten Hirnarealen, insbesondere im dorsolateralen präfrontalen Kortex, einer bestimmten Region im frontalen Teil des Gehirns, die insbesondere an der Emotionsregulation beteiligt ist."

Gleichzeitig registrierten Eyetracker, wohin die Babys genau schauten und wie lang sie das taten. Der Clou des Experimentes: Die Forscher zeigten den Babys die Bilder immer nur für 50 Millisekunden – zu kurz, um bewusst wahrgenommen zu werden. Dennoch reagierten die Babys instinktiv, besonders auf die Gesichter von ängstlichen Menschen, die direkt in die Kamera blickten.

Einige Zeit später, als die Kinder 14 Monate alt geworden waren, untersuchte der Forscher die Kinder erneut. Er konfrontierte sie mit einer Situation, in der ein Labormitarbeiter vorgab, eine kleine Hilfestellung zu brauchen. Dabei kam heraus: Kinder, die mit sieben Monaten besonders empfänglich auf Angstsignale reagiert hatten, waren signifikant hilfsbereiter als andere Kinder.

"Was darauf hindeutet, dass ein Zusammenhang zwischen unseren emotionalen Fähigkeiten und unseren sozialen Fähigkeiten besteht. Insofern ist dieses Verhalten auch relevant für das Verständnis von Altruismus, weil Altruismus ja ein Hilfeverhalten gegenüber jemanden ist, mit dem man nicht verwandt oder verschwägert ist. Oder keine Beziehung hat."

Biologische Ausgangsbedingungen sind sehr verschieden

Die angeborene Fähigkeit, die Emotionen anderer – auch völlig fremder – Menschen zu erkennen und innerlich nachzuvollziehen, ist also ein wichtiger Baustein für Hilfsbereitschaft und Altruismus. Auch Affen helfen etwa einer Tierpflegerin, an einen Gegenstand zu gelangen, den sie selbst nicht erreichen kann. Doch bislang ist nicht untersucht, ob es bei ihnen einen ähnlich engen Zusammenhang gibt zwischen Emotionsverarbeitung, Empathie und Altruismus. Sichere Hinweise darauf fehlen bislang.

Möglicherweise blickt Tobias Grossmann in seiner Forschung also auf ein Stück Entwicklungspsychologie, das ganz spezifisch menschlich ist.

"Durch das Fenster der frühen Entwicklung kann man da wunderbare Einblicke erlangen. Wir sind noch ganz am Anfang mit unserem Verständnis dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, und was es bedeutet, als Säugling in diese soziale Umwelt hineingeworfen zu werden sozusagen."

Als Säuglinge zeigen sich Jungen genauso einfühlsam und hilfsbereit wie Mädchen – später liegen sie hinter dem weiblichen Geschlecht zurück. Interessant ist für die Forscher auch, wie individuell Säuglinge bereits sind. Einige Kinder zeigen schon mit acht oder neun Monaten auf die Dinge in ihrer Welt, andere erst mit fünfzehn Monaten – ein Riesenunterschied in dieser Lebensphase.

Ulf Liszkowski: "Einige Säuglinge sind viel schneller erregbar als andere, sind vielleicht schreckhafter. Andere reagieren weniger auf Reize – und all diese biologischen Ausgangsbedingungen, die interagieren dann mit den ganz unterschiedlichen sozialen Erfahrungen, die Kinder dann in den nächsten Lebensmonaten machen werden. Also, die sind schon sehr individuell."

Der Mensch ist von Geburt an ein soziales Wesen

Babys zeigen uns: Von seiner ersten Lebensstunde an ist der Mensch darauf ausgerichtet, als soziales Wesen in seine soziale Umwelt hineinzuwachsen. Der Wunsch, Gemeinschaft zu begreifen und Gemeinschaft zu bilden, im Fühlen, im Denken, im Handeln – dieser Wunsch bildet die Grundlage allen Lernens.

Tobias Grossmann: "Ein Säugling ist eben nicht, wovon man immer ausgegangen ist, jemand der sozusagen blind und ohne gute Navigationsfähigkeiten in die Umwelt hinein gebracht wird, sondern tatsächlich ein hochgradig soziales Wesen, was von der Geburt an eine Präferenz dafür aufweist, sich Gesichter anzuschauen, Stimmen zuzuhören, Bewegungen zu verfolgen – also ein ganz kompetentes Wesen, was von Anfang an Interesse an sozialem Kontakt und sozialen Zusammenhängen hat."

Ulf Liszkowski: "Wir kommen als ultrasoziale Wesen auf die Welt. Das stellt die Basis des Menschlichen dar. Natürlich stellen sich viele Fragen, warum die Kinder sich dann im Kindergarten hauen und schlagen und Menschen zu späteren Zeitpunkten Kriege führen – aber das sind Dinge, die entstehen durch weitere Interaktionserfahrungen."

Birgit Elsner: "Was Babys brauchen ist der Kontakt mit anderen Menschen. Dass wir häufiger mal den Blick von unseren Smartphones und anderen Dingen, die uns täglich beschäftigen, abwenden, und uns unseren Babys zuwenden. Das ist ganz wichtig."