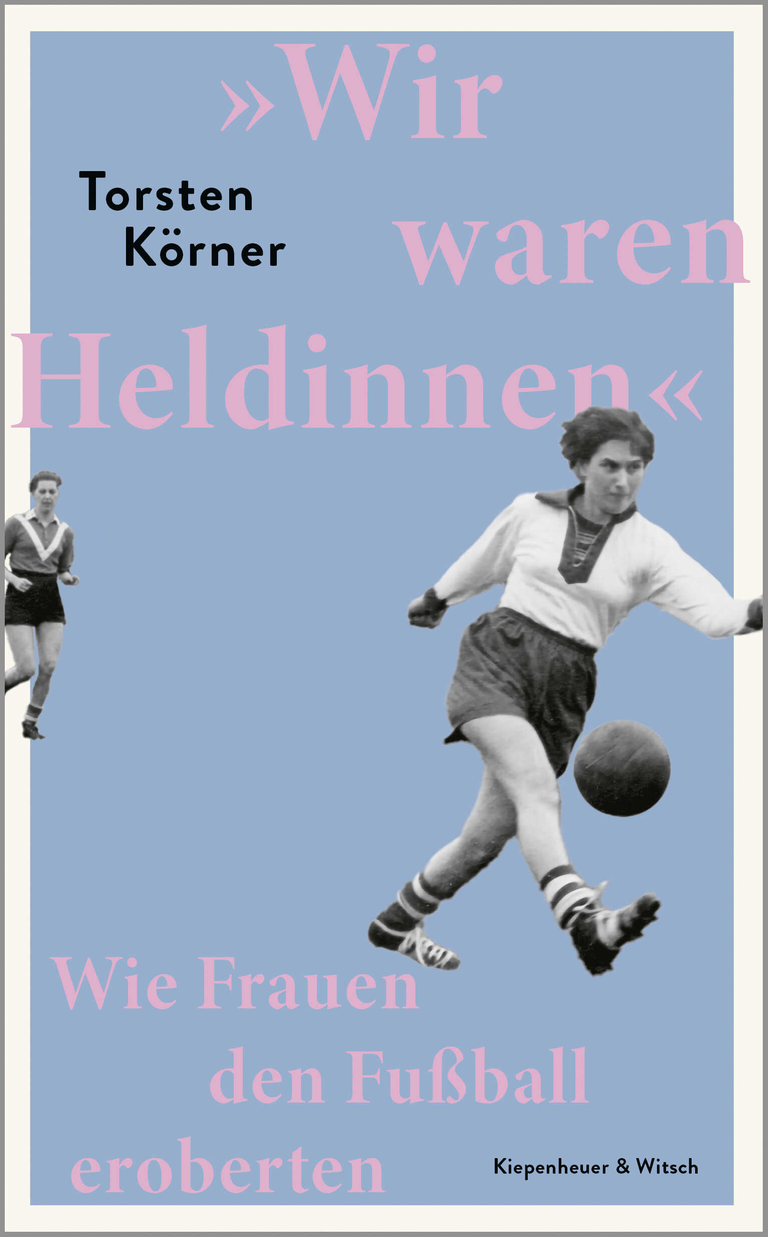

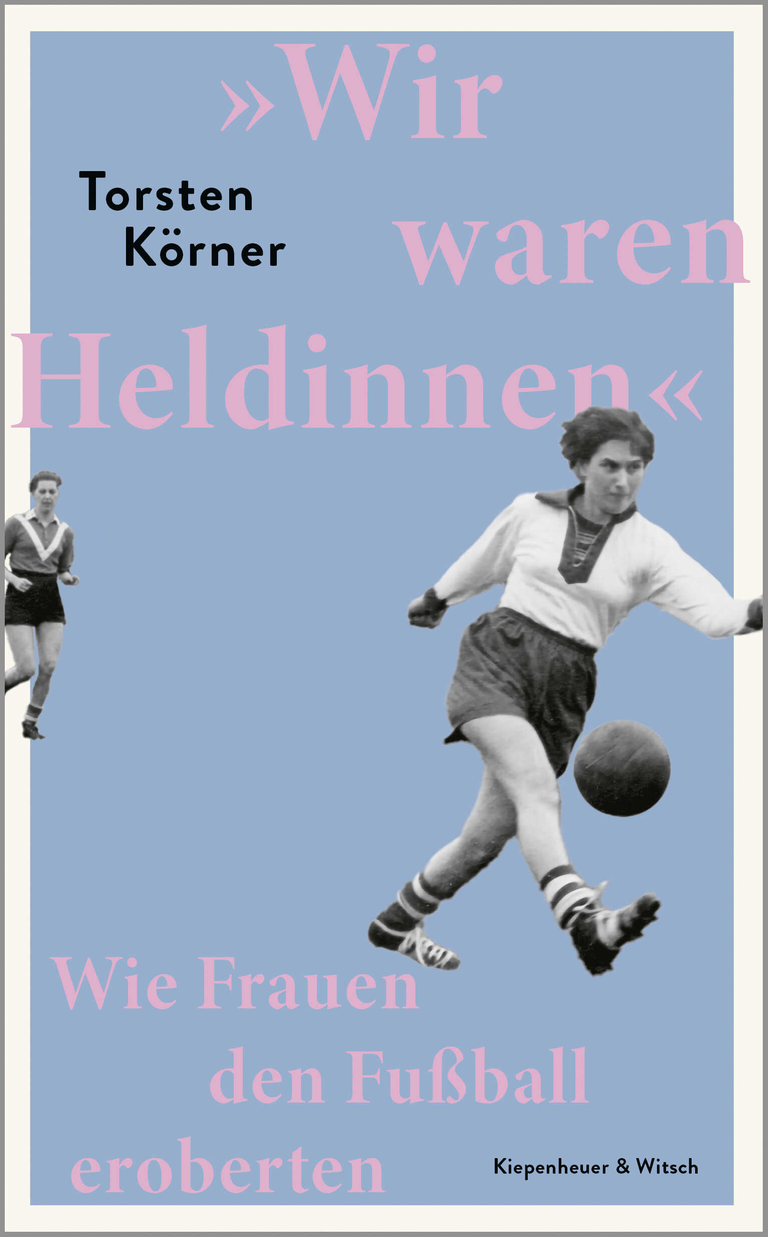

"Wir waren Heldinnen" von Torsten Körner

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG

Befreiung durch Ballspiel

06:02 Minuten

Torsten Körner

Wir waren Heldinnen. Wie Frauen den Fußball erobertenVerlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG, Köln 2025336 Seiten

24,00 Euro

Der preisgekrönte Autor und Dokumentarfilmer Torsten Körner erzählt in seinem neuen Buch von den mutigen Pionierinnen des Frauenfußballs, die trotz Verboten spielten und damit ein Stück Emanzipationsgeschichte schrieben.

Torsten Körner hat es einfach drauf: In seinem preisgekrönten Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ zeigt er auf beeindruckende Weise, wie sehr Frauen in der Bonner Republik um politische Teilhabe zu kämpfen hatten. Im vergangenen Jahr folgte dann „Guten Morgen, ihr Schönen!“, eine ebenso sehenswerte Dokumentation über die Situation der Frauen in der DDR. Der Journalist und Fernsehkritiker hat auch Angela Merkel porträtiert, er ist Autor verschiedener Biografien.

„Mädchen können kein Fußball spielen“ heißt sein jüngster Film, der Ende April Premiere hatte und dem jetzt das Buch „Wir waren Heldinnen. Wie Frauen den Fußball eroberten“ folgt. Darin erzählt der Autor die frühe Geschichte des Frauenfußballs entlang der Lebensgeschichten echter Fußball-Pionierinnen, also Mädchen und Frauen wie Christa Kleinhans, Bärbel Wohlleben oder Helga Noll, die trotz Spott und Spielverboten unbeirrt ihrer Leidenschaft nachgingen.

Spielerinnen trotzten dem Frauenfußball-Verbot

„Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand,“ so begründete der DFB 1955 sein Frauen-Fußballverbot, das der Verband bis 1970 aufrechterhielt. Trotz dieses heute unglaublich wirkenden Verbots machten Spielerinnen wie Christa Kleinhans, die bei der legendären Frauenmannschaft Fortuna Dortmund spielte oder Bärbel Wohlleben (die 1974 bei der ARD-Sportschau erste Torschützin des Monats wurde) unbeirrt weiter: Sie suchten sich Trainingsplätze, organisierten in Eigeninitiative inoffizielle Länderspiele und ließen die frauenfeindliche Berichterstattung der Medien über sich ergehen.

Warum die Männer überhaupt so darauf bedacht waren, Frauen aus dem Fußball herauszuhalten, erklärt Torsten Körner überzeugend: Für die zur Härte erzogene Nachkriegsgeneration war der Fußballplatz einer der wenigen Orte, an dem sie überhaupt Gefühle zulassen konnten.

„Auf dem Platz oder am Spielfeldrand liegen Männer einander in den Armen, streicheln und küssen sich, werfen sich zu Körperpyramiden aufeinander, kneifen Mitspielern in die Wangen, tätscheln ihnen den Po oder Hinterkopf oder geben sich anerkennende Ohrfeigen. Und sie haben lange Zeit darüber gewacht, dass Frauen nicht in diese Gefühlsarena vordrangen, der Fußballplatz soll dem Mann gehören.“

Frauenfußball fehlt ein "tiefe Geschichte"

Das Frauen-Fußballverbot des DFB stellte einen tiefen Eingriff in die Lebenswelten und Lebenswege vieler Frauen dar: Ein Beispiel ist Ingrid Marschak, die 1956 in einer Hamburger Knabenmannschaft zwar Torschützenkönigin wird, aber nicht weiterkommt, weil kein Trainer sie spielen lässt.

„Ingrid ist kein Einzelfall. Niemand weiß, wie viele Mädchen nicht im Verein spielen und damit auch keine offiziellen Wettkämpfe austragen durften. Aber es dürften Zehntausende gewesen sein, die ihre Träume begraben mussten.“

Zwar hatten einige Mädchen modern eingestellte Väter, die ihre Fußballbegeisterung unterstützen und sie nicht auf eine vermeintlich typische Rolle festlegten. Dennoch fand die Leistung der Spielerinnen viel zu wenig Beachtung, sodass „dem heutigen Frauenfußball eine tiefe Geschichte (fehlt) ebenso wie eine Galerie von Idolen, die man sich zum Vorbild wählen kann.“

Umso besser, dass hier endlich diese frühe Geschichte des Frauenfußballs und ihrer Protagonistinnen auf so anschauliche Weise erzählt wird. Mit einigen der heute weit über achtzigjährigen Pionierinnen des Frauenfußballs hat Körner lange Gespräche geführt und ihre Erinnerungen und Lebensgeschichten geben dem Text eine persönliche, oft auch amüsante Farbe.

Zugleich ist dieses Buch auch eine vielschichtige und aufschlussreiche Reise in die Mentalitätsgeschichte der frühen BRD, schließlich spiegelt kaum etwas so gut den Zeitgeist wie ein Massenphänomen wie der Fußball.