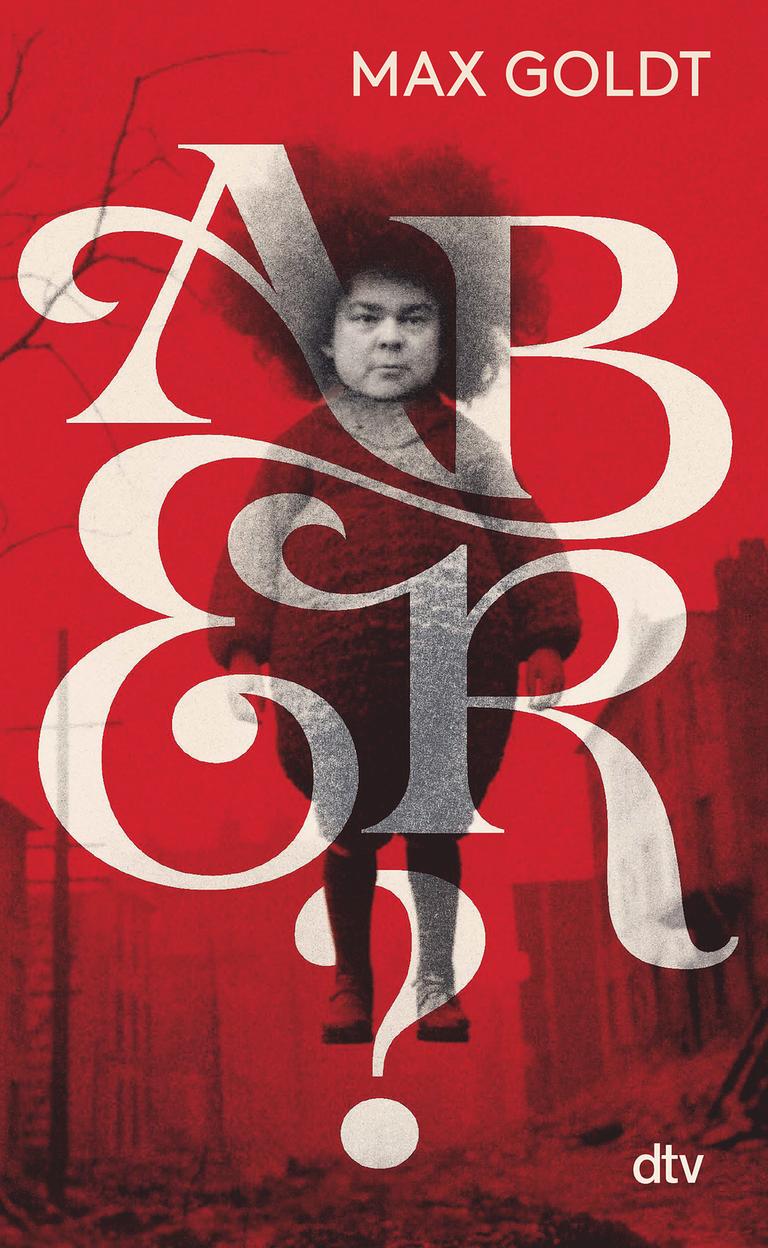

„Aber“ ist ein mächtiges Wort. Es steht hoch im Kurs. Wir wissen um den Klimawandel, aber ignorieren ihn. Die Regenbogenflagge wird geschätzt, aber bitte nicht dort, wo es darauf ankäme. Wenn der Altmeister des Borderline-Humors, der sich nie zu schade war, mit seinen Widerworten „all in“ zu gehen, wenn also Max Goldt endlich wieder eine Kolumnensammlung mit dem Titel „Aber?“ vorlegt – dann ist das, mit Blick auf den völlig verlotterten gesellschaftlichen Diskurs, ein Anlass, aufzumerken. Und doch, Sie ahnen es, gibt es ein Aber.

Max Goldt selbst scheint auf den ersten Blick keine Schuld zu treffen, denn er schreibt, was er immer schrieb: Meinungsstarke Satiren, entlarvende Dramolette, Sprach- und Medienkritiken. Genau das aber ist das Problem, denn die Zeiten sind nicht mehr dieselben.

Abrechnung mit invasiven Besserverdienern

Einmal kollidiert hier etwa ein sogenannter „Einzelesser“ mit einer selbstgefälligen „Hipster“-Familie im Restaurant. Die Mutter blafft ihn an, dafür wird sie von ihrem Partner zurechtgewiesen:

„Der Mann hat sich möglicherweise den Restaurantbesuch von seiner kleinen Rente abgeknapst, und jetzt wird er von invasiven Besserverdienern angeschrien. Seine Frau schlägt die Hände vors Gesicht und flüstert: Ich schäme mich!“

Weil der Einzelesser auf die Entschuldigung der Mutter nicht wie erwartet reagiert, endet die Szene unversöhnlich. Wie immer ist das im schön altmodischen Umstandsstil geschrieben. Und doch ist der Text sein eigenes Klischee: Erregungen über Berliner Hipster und Latte-Macchiato-Mütter, das war vielleicht in den Nullerjahren en vogue, aber selbst damals schon öde.

An anderer Stelle wird in einem Café die Kluft zwischen den Klassen bestätigt. „Bourgeois“ und „Bürgerlichen“ nennt Goldt die beiden Gäste, die sich letztlich fremd bleiben, was man vielleicht als milde Kritik an der digitalen Vernachbarschaftung lesen darf. Eine kleine Alltagsparodie wiederum betrifft die Verrenkungen eines Rentners, den in Berliner Altbaudeckenhöhe angebrachten Rauchmelder auszuschalten: eine Donquichotterie gegen die Moderne.

Nicht alles, was nicht glänzt, ist kein Max Goldt

Blödsinnig zwar, aber immerhin frech ist es, Bob Dylan, Morrissey und Dieter Bohlen über denselben Leisten zu schlagen: Sie alle, behauptet Goldt, setzten als Vehikel für ihre Texte musikalisch auf millionenfach Bewährtes. Daneben enthält das Buch private Anekdoten etwa über eine Lesereise mit Wiglaf Droste vor eintausend Jahren. Das alles ist niedlich, aber es glänzt nicht wie ein Max Goldt.

Ausnahmen sind die sprachkritischen Beiträge. Genüsslich seziert der Autor den gedankenlosen Mediensprech. Humoristen etwa würde ständig attestiert, Banalitäten oder gar Absurditäten des Alltags zu entlarven. Dabei sei der Alltag ganz und gar nicht absurd, denn es klappe ja fast alles:

„Daß die Menschen trotzdem überall Absurdität zu wittern scheinen, liegt daran, daß ihnen in fünfzig Jahren Popkultur abgewöhnt wurde, über sinnführende Begriffe nachzudenken. Alles, was nicht in den Kram paßt, lästig, ungewohnt oder auch nur ungebührlich phantasievoll scheint, wird absurd genannt. Es gibt jedoch in jedem Fall ein zutreffenderes Wort.“

Banalitäten findet Goldt dafür in den Medien, zum Beispiel den vollkommen überflüssigen Satz: „Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher liegen.“ Da blitzt er kurz auf, der Scharfsinn des unbestechlichen Moralisten.

Abstieg zum grantelnden Antifeministen

Doch auch hier wieder ein Aber. Denn Goldt sind die Maßstäbe verrutscht. Noch im Jahr 2000 warf er sich rückhaltlos in eine Fehde mit der „Bild“-Zeitung. Heute pestet er die längst im Ruhestand weilende Petra Gerster wegen einer einzigen leicht unscharfen Formulierung an. Oder er stimmt verspätet in den misogynen Chor derer ein, die 2017 auf die Journalistin Juliane Liebert einteufelten, als sie für den „Spiegel“ den abgedrifteten Morrissey interviewt hatte. Wie eine Dreizehnjährige klinge sie, befindet Goldt. Ihr Englisch gefällt ihm auch nicht. Und er deutet ihre Karriere gleich als Symptom des, Zitat, „Hashtag-Feminismus“:

„[M]ir scheint, als ob diese gesellschaftliche Strömung die Karrieren von extrovertierten und oft etwas ordinären, auf jeden Fall aber selbstgefälligen und stark zur wortreichen Aufgeregtheit neigenden jungen Frauen begünstigt, zumindest in den Medien. Aber wer weiß, vielleicht kommt bald ein ‚fifth wave feminism‘, der wieder einen etwas interessanteren Frauentypus in den Mittelpunkt rückt.“

Auch ein homosexueller Satiriker kann sich zum grantelnden Antifeministen entwickeln. So beginnt dieses Buch gleich mit einer stammtischfeuchten Polemik gegen Frauenfußball: Der sei so kläglich und trist wie Männerfußball, aber noch etwas langweiliger. Weil nämlich der Sound der Grölenden weniger Dezibel habe und Frauen generell sehr langsam seien. Lesben wiederum erinnern seine Protagonisten optisch an Tierpflegerinnen im Zoo.

Das wird man doch noch sagen dürfen

Und es wird noch trauriger, wenn der Autor – halb versteckt in Rollenprosa – Frisörinnen wieder Friseusen nennen will oder der Inflation von „Hurensöhnen“ in der Umgangssprache die „Strichjungentöchter“ entgegensetzt. Dann schließlich ist von einer Behörde die Rede, „in der sich Leute mit Migrationshintergrund beschweren können, denen jemand gesagt hat: Sie sprechen aber gut Deutsch.“ Die Behörde wird feixend in die Luft gesprengt. Dass dies vor allem AfD-Anhängern gefallen dürfte, wird im Text selbst gesagt – besser wird er dadurch nicht.

Max Goldt ist also doch irgendwie selbst schuld daran, wenn er nun mit anderen Man-wird-doch-noch-sagen-dürfen-Humoronkeln wie Harald Martenstein oder Dieter Nuhr über denselben Leisten geschlagen wird: Sie alle setzen gegen eine ihnen nicht mehr geheure Welt auf millionenfach Bewährtes, das tumbe Ressentiment.