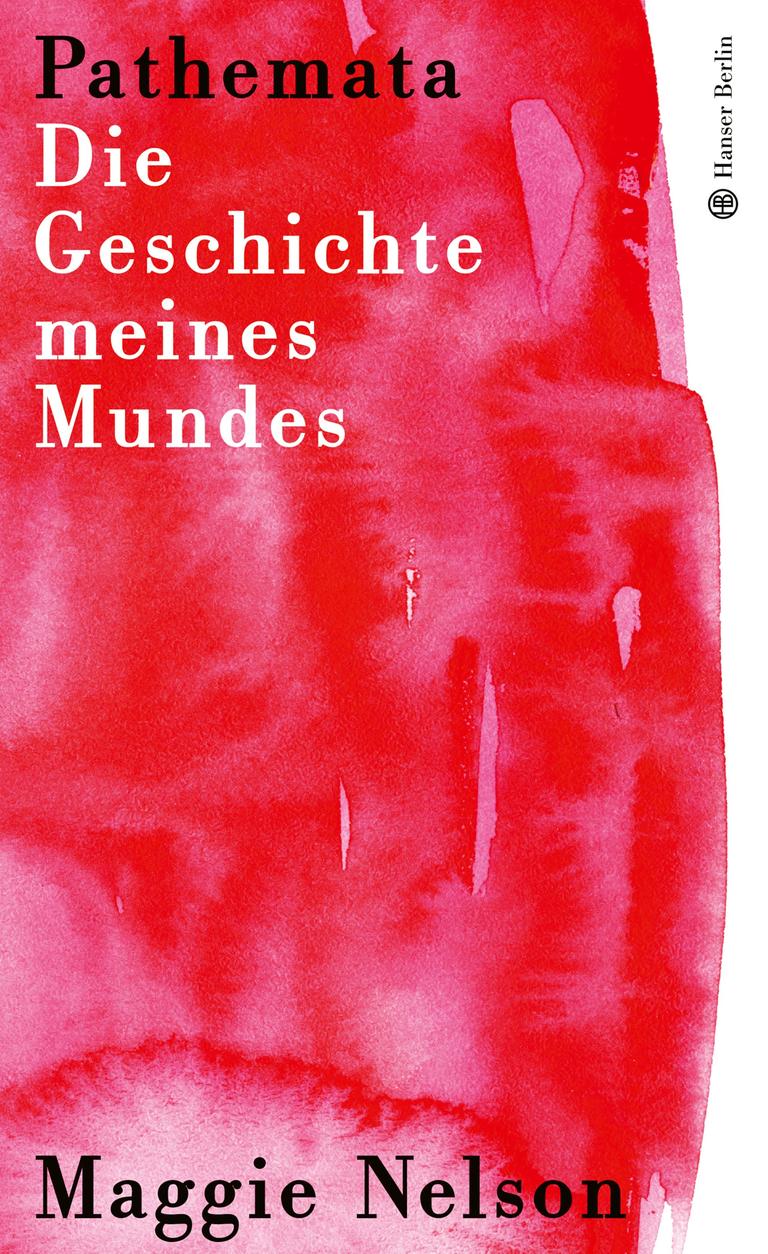

Maggie Nelson: „Pathemata“

© Hanser Berlin

Wenn Sprache vor Schmerz versagt

06:11 Minuten

Maggie Nelson

Aus dem Englischen von Cornelius Reiber

Pathemata. Die Geschichte meines MundesHanser Berlin, Berlin 202596 Seiten

22,00 Euro

Die US-Autorin Maggie Nelson droht ihre Artikulationskraft an einen chronischen Kieferschmerz zu verlieren. Aus ihrer Situation entwickelt sich in ihrer poetischen Erzählung „Pathemata – Die Geschichte meines Mundes“ eine existenzielle Metapher.

Jeden Morgen fühlt sich ihr Mund an, als hätte er „einen Krieg überlebt – er hat protestiert, er hat sich versteckt, er hat gelitten“. Die Zähne zerkauen die Wangen und der Schmerz windet sich wie eine „Schlange vom Kiefer zum Auge“.

In ihrem neuen Buch „Pathemata: Die Geschichte meines Mundes“ nimmt Maggie Nelson ihre Leserinnen und Leser mit auf eine intime Odyssee durch die Welt des unerklärlichen chronischen Schmerzes. Der Titelbegriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie „Lernen durch Leiden“ – er gibt eine Vorahnung, dass die Autorin nichts weniger als eine existenzielle Transformation durchläuft.

Ironie wie auch eine fundamentale Herausforderung

Für die renommierte Schriftstellerin, Intellektuelle und Lehrende, deren Beruf sich um Worte dreht, stellt die Störung im Mund sowohl eine Ironie wie eine fundamentale Herausforderung dar. Maggie Nelson ringt mit der Erkenntnis, dass Sprache vor Schmerz versagen kann. Eine existenzielle Furcht ergreift sie und sie erkennt: Das Einzige, wovor sie noch mehr Angst hat als vor dem Schmerz selbst, sind „Taubheit und Lähmung“.

Menschliche und bürokratische Ignoranz

Also kämpft sie mit akribischen Aufzeichnungen gegen das Verstummen an – und verfasst ein schon bald zehntausend Wörter langes „Pathemata-Dokument“, in dem sie Arzttermine, Diagnosen und Therapien akribisch protokolliert.

Doch ihre Bemühungen scheitern an der menschlichen und bürokratischen Ignoranz der versagenden Hilfe: Weder studierte Ärztinnen und Ärzte noch windige Heilerinnen interessieren sich für das Dokument – als wäre es lediglich der Beweis, dass sie von einer „Logorrhoe“, also einer - wie es umgangssprachlich heißt - „Redesucht“ befallen sei und sinnfreie Wörter unkontrolliert aus dem Mund fahren lasse. Ein Vorwurf, den sie schon aus ihrer Kindheit kennt und der in auf die Zähne geklebten Metallnadeln und logopädischen Interventionen mündete.

Überblendungen und Überschneidungen

Maggie Nelson arbeitet auch in diesem Buch mit Überblendungen, Überschneidungen und Schreibfragmenten. Nahtlos fließen Träume, Kindheitserinnerungen, philosophische Reflexionen und Gegenwartsprotokolle ineinander. Als emotionaler Resonanzraum dienen ihrem Schmerztagebuch die Lockdowns der Coronapandemie.

Das kollektive Leid spiegelt ihre persönliche Isolation, selbst zu Hause inmitten ihrer Familie fühlt sie sich einmal, von namenloser Wut ergriffen angesichts der „apokalyptischen Unsicherheit“ bei der verzweifelten Jagd nach einer Impfstoffampulle für ihren Sohn. Dazu kommt die Tragödie der Trennung: In der Pandemie darf sich die Autorin nur telefonisch von ihrer sterbenden Mentorin und Freundin C. verabschieden. Fortan fühlt sie im Leben sehr grundsätzlich „weniger geliebt, weniger gekannt“.

Vom Rätsel zur Akzeptanz

Echte Heilung findet Maggie Nelson auch am Ende ihrer bewegenden Geschichte nicht, auch wenn ein neuer Zahnarzt ihr mit einer Schiene hilft. Dennoch führt die Krankheit sie zu einer zentralen Lernerfahrung: Indem sie – suchend, bruchstückhaft, die existenzielle Offenheit und Unsicherheit ihrer Lage annehmend – nicht aufhört, vom Schmerz zu erzählen, erlebt sie das Schreiben als Praxis der Freiheit.