Patricia Evangelista: „Some People Need Killing“

© CulturBooks

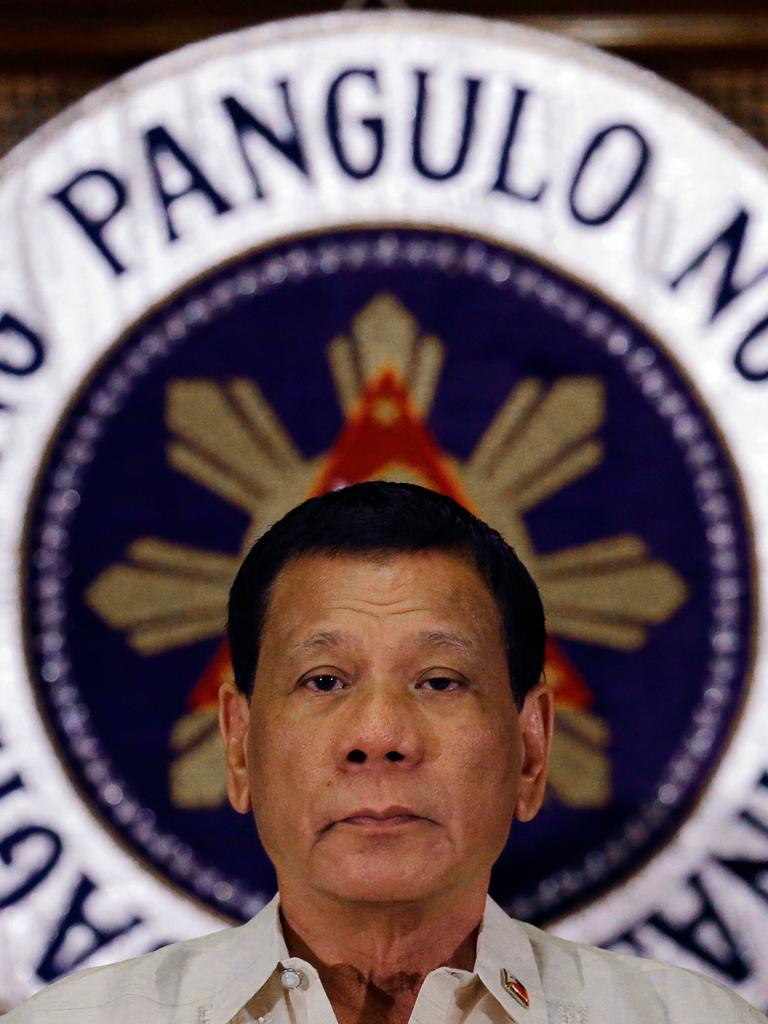

Ein Präsident ruft zum Töten auf

06:56 Minuten

Patricia Evangelista

Aus dem philippinischen Englisch von Zoë Beck

Some People Need Killing - Eine Geschichte der Morde in meinem LandCulturBooks, Berlin 2025368 Seiten

26,00 Euro

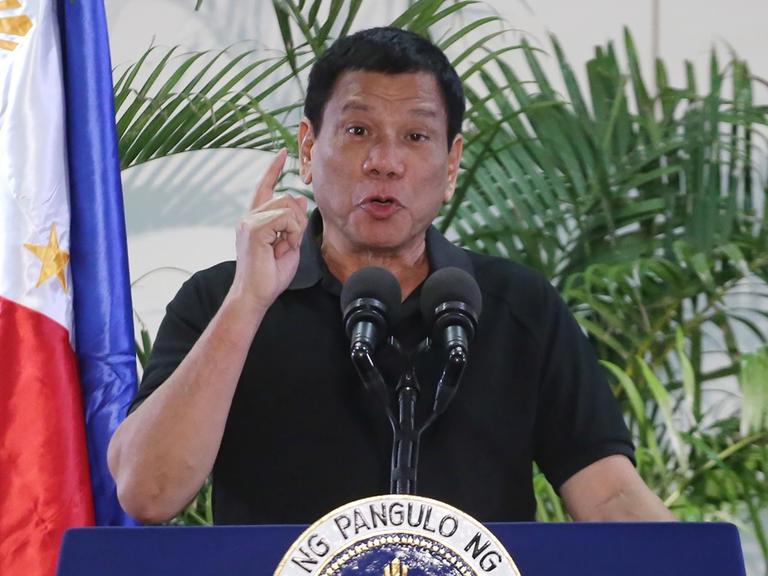

In Rodrigo Dutertes „Krieg gegen die Drogen“ wurden Tausende Menschen ohne rechtsstaatlichen Prozess getötet. Die philippinische Star-Reporterin Patricia Evangelista protokollierte das Morden und zeichnet die gesellschaftliche Verrohung nach.

Dieses Buch ist nicht nur eine Chronik des brutalen „Kriegs gegen die Drogen“, den Rodrigo Duterte als Präsident der Philippinen führte. Es ist keine Geschichte über den Machthaber eines fernen Inselstaats, der unter dem Applaus der Bevölkerung Tausende Menschen töten ließ, ohne Anklage, ohne rechtsstaatliches Verfahren.

Dieses Buch erzählt auch von gesellschaftlicher und sprachlicher Verrohung, die sich ausbreitet wie ein Feuer, und von den universalen Mechanismen des gewaltbereiten Populismus. Es handelt davon, wie leicht Rechtsstaat und Zivilität zerbrechen können. Es handelt deshalb von uns allen.

Eines der wichtigsten Bücher dieses Jahres

Die investigative Reporterin Patricia Evangelista hat vielfach Preise gewonnen. Die philippinische Vogue bezeichnete sie als Rockstar. Über ihre Geburt im Jahr 1985, wenige Monate vor dem Ende der Diktatur Ferdinand Marcos‘, schreibt sie: „Ich wurde in dem Jahr geboren, als die Demokratie auf die Philippinen zurückkehrte. Jetzt bin ich hier, um über ihren Tod zu berichten.“

Seit der Präsidentschaftswahl 2016 führte Evangelista ein akribisches Protokoll der Morde unter Duterte. Der erfüllte damit sein zentrales Wahlversprechen, einen rücksichtslosen Krieg gegen die Drogen führen zu wollen. Gegen Kartelle und Drogendealer. Gegen Abhängige. Gegen Angehörige, die im Weg standen. Gegen Unbeteiligte, die ein falsches Wort sagten. Gegen Journalisten, die kritisch berichteten. Gegen Menschenrechtsanwälte, die das Töten infrage stellten.

Er wolle die Drogenabhängigen abschlachten wie Hitler die Juden, hat Duterte einmal gesagt. Und zwar ebenso viele Millionen. Er entschied, wer es wert war, zu leben, und wer nicht. Große Teile der Bevölkerung waren einverstanden.

Ihren Job beschreibt Evangelista so: an die Orte fahren, an denen Menschen gestorben waren. Mit den Überlebenden reden, wenn es welche gab. Details beobachten und notieren: die letzten Worte vor dem Tod; die Größe der blutbesudelten Turnschuhe; das Loch im Sofa, aus dem der kleine Sohn am nächsten Morgen die Kugeln pulte. Zurückfahren und den Text schreiben. Auf die nächste Katastrophe warten. „Ich wartete nie sehr lange.“

„Das Töten ging wie von selbst"

„Nach Dutertes Wahl ging das Töten wie von selbst“, erzählt ihr Simon, einer von Dutertes Anhängern, der gar keinen direkten Auftrag zum Töten brauchte. Meth-Konsumenten, Drogenkuriere, Diebe, gelegentlich mal einen untreuen Ehemann oder auch ein Mitglied der politischen Opposition. Er sei kein schlechter Mensch, wirklich nicht. Und dann formulierte Simon den Satz, der zum Buchtitel wurde: „Some People Need Killing.“ Manche Menschen müssen einfach getötet werden.

Und so wurde getötet: auf offener Straße, im Bett oder im Garten mit einem Kleinkind auf dem Arm. Menschen lagen in ihren Blutlachen, hinter Böschungen, in Containern. Manchen wurden die Augen ausgestochen, anderen die Schusswunden mit Klebeband zugeklebt, manche Leichen wurden mit Pappschild drapiert, Aufschrift: „Ich bin ein Drogenlord.“

Die Täter: Polizisten, Nachbarn, vermummte Gangs. Immer wieder riefen sie vor oder nach dem Mord, als wäre das eine Erklärung oder Rechtfertigung: „Wir sind Duterte“. Ein dumpfes Echo von Dutertes Spruch im Wahlkampf: „Ich bin die Todesschwadron.“

Minutiös und nüchtern hat Evangelista notiert, was sie zu fassen bekam. Sie trug Fakten und Details zusammen, gab denen, die der Präsident zu Nicht-Menschen erklärt hatte, ihre Namen und Gesichter zurück.

Menschen, die „verschwunden wurden“

Dass die Aufzählung selbst blutigster Details nie unnötig wirkt, nie obszön, ist Evangelistas großes Verdienst. Klug reflektiert sie, welche Rolle Sprache spielt und warum es ihr wichtig erscheint, die Alltäglichkeit des Tötens durch eine Alltäglichkeit der Sprache zu spiegeln. Wenn sie die Erkenntnis notiert, dass es schneller geht, einen Menschen zu töten, als diesen Satz aufzuschreiben. Wenn selbst scheinbar harmlose Worte entmenschlichen können, weil durch grammatikalische Verdrehungen aus Menschen, die gerade noch „verschwunden waren“, Menschen werden, die „verschwunden wurden“.

Der brutalen Sprache des Präsidenten setzt Evangelista wohlüberlegte Worte entgegen. Ihre eigene Sprache ist behutsam und sorgfältig, Worte und Sätze sind kurz. Emotionalen Vokabeln scheint sie ebenso zu misstrauen wie ausmalenden Formulierungen. Raum für Empathie findet sie immer. In Interviews beschreibt Evangelista, wie sie an ihren Texten arbeitet, diese ausdünnt, alles Überflüssige streicht. Zurück bleibt eine Sprache der Aufklärung.

Duterte wurde 2025 an den Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert

Seit 2022 ist Duterte nicht mehr Präsident der Philippinen. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen Mordes und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Frühjahr 2025 wurde Duterte in Manila verhaftet und nach Den Haag ausgeliefert.

Die Sprache der Entmenschlichung, die Evangelista beschreibt, ist aber nicht verschwunden. Sie bleibt universal und ist seit Duterte weltweit noch lauter geworden. Dieses Buch hat deshalb eine große Gültigkeit über Dutertes Präsidentschaft und über die Philippinen hinaus.

Evangelista erzählt vom Zerbrechen von Zivilität und Rechtsstaatlichkeit, und von der Sprache, mit der dieses Zerbrechen einhergeht und wie rasch das passieren kann. „Some People Need Killing“ handelt deshalb von uns allen. Es ist eins der wichtigsten Bücher, die wir zurzeit lesen können.