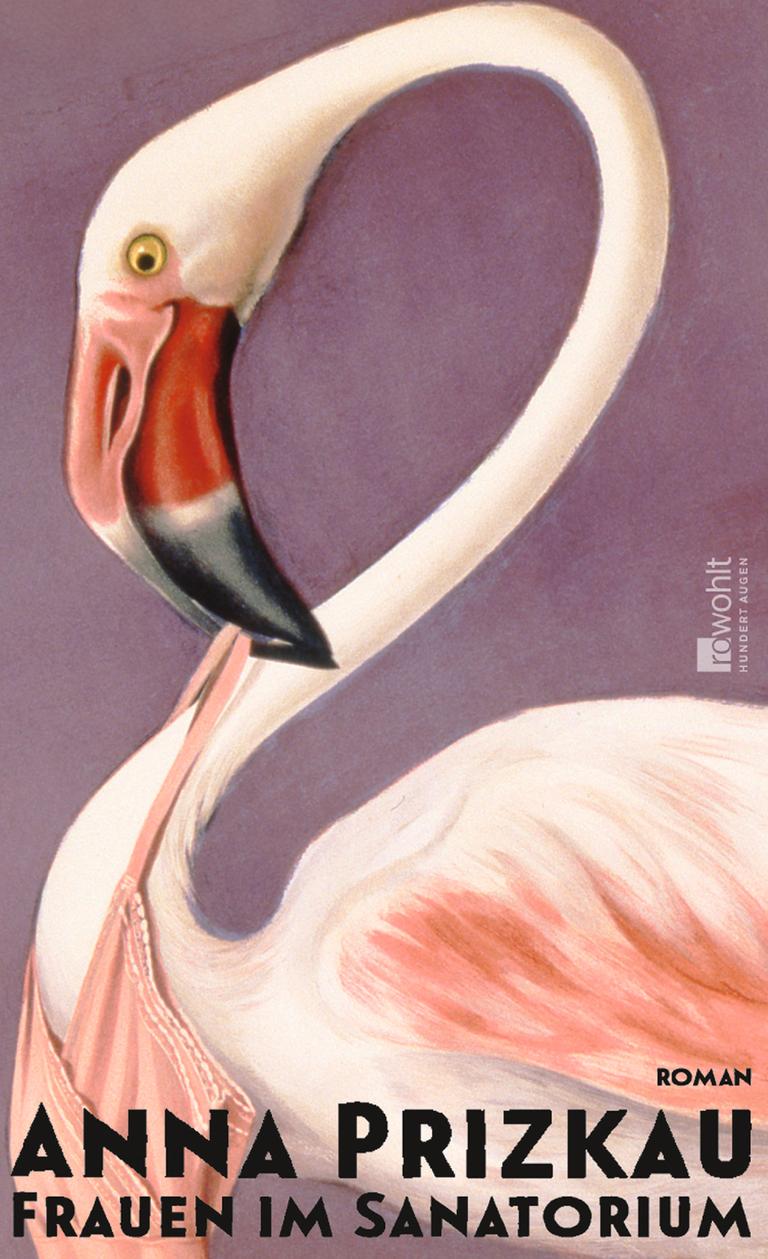

Anna Prizkau: „Frauen im Sanatorium“

© Rowohlt Hundert Augen

Trügerische Geschichten

06:40 Minuten

Anna Prizkau

Frauen im SanatoriumRowohlt , Hamburg 2025304 Seiten

24,00 Euro

In ihrem Debütroman „Frauen im Sanatorium“ erschafft Anna Prizkau einen Mikrokosmos voll unzuverlässiger Erzähler. Genau daraus entwickelt der Text seinen verstörenden Sog. Der Roman ist eine veränderte Fassung des Textes, den sie 2021 beim Bachmann-Preis vorlas.

„Ich kann nicht glücklich sein, das ist nichts Ernstes.“ So beantwortet die Ich-Erzählerin Anna aus Anna Prizkaus Debütroman „Frauen im Sanatorium“ die Frage nach dem Grund für ihren Aufenthalt in der Hans-Lewitt-Klinik.

Eigentlich ist die Frage nach dem Warum tabu – eine der wenigen unausgesprochenen Regeln, die es unter den Patienten des Sanatoriums gibt. Ansonsten geht es eher zu wie im Ferienlager: Heimliches Whiskey-Trinken, häufiges Rauchen und heftiger Sex. Dem Personal scheint das egal zu sein, solange alle zu den Sitzungen auftauchen.

Die Therapie beschränkt sich auf die routiniert heruntergeratterte Empathiefloskel „Ich verstehe“, die Klinikarzt Dr. Fauner zum Besten gibt. Also spricht Anna vor allem mit den Vögeln im Klinikpark – insbesondere einem Flamingo namens Pepik. Ihm erzählt sie von ihrer Kindheit in einer Stadt, die sie nur „die Andere“ nennt.

Nachklang einer Migrationserfahrung

„Als ich ein Kind war, malte mir meine Mutter mit ihren Fingern Kreise auf die Wangen. Sie waren sanft und unsichtbar. Ich liebte ihre langen Nägel, immer hellrot lackiert, und ihre Hände, die meistens kalt waren. Das letzte Mal, als sie die Kreise machte, ging ich noch zur Schule, vielleicht schon in die achte Klasse, vielleicht auch in die siebte.“

War die „andere“ Stadt in der Textfassung für den Bachmannpreis noch als Samara in Russland zu identifizieren, zeigt das Indefinitpronomen „andere“ an, dass die ferne Stadt nach dem Umzug zum übermächtigen, für immer verlorenen Bezugspunkt wird.

Doch auch das nicht-andere, das nun eigene Land macht es Anna nicht leicht. Denn mit dem Umzug ist plötzlich Anna die, die die Kreise auf die Wangen ihrer Mutter malt; sie tröstet, wenn sie mal wieder das Bett nicht verlässt.

Heldin Anna muss funktionieren

Auf den schillernden Vater – in den sich alle immer verlieben und der sich selbst so gerne verliebt in Frauen, die nicht Annas Mutter sind – ist kein Verlass. Anna hingegen muss funktionieren. Sie tut es und sie tut es perfekt.

So wird sie erwachsen, schön und erfolgreich – bis sie versucht, sich von einem Auto überfahren zu lassen. Im Sanatorium wird ihr die wundersam stürmische Elif zur Freundin.

„Elif war hier, weil ihr Verlobter nicht mehr da war. Baschir war an einem Wintertag verschwunden, an dem Elif endlich ihr Hochzeitskleid gefunden hatte. Es war polarweiß mit einem schmalen Rock und einem Gürtel aus Satin. Elif hatte ein Bild von sich im Kleid als Startbild auf ihrem iPhone. Sie sprach jeden Tag vom Kleid, sie hasste es –, aber an keinem Tag sprach sie von Baschir. […] Ihre Geschichten waren traurig, groß und schön.“

Als Elif entlassen wird, übergibt sie der Freundin ein Notizbuch, in dem sie getan hat, was eigentlich verboten ist: Sie erzählt darin die Geschichten der Mitpatienten. Zum Beispiel über David, einen zerbrechlichen jungen Künstler, in den Anna sich auf Elifs Ratschlag hin verlieben soll, um gesund zu werden.

„Sie nannte David in ihrer ersten Zeile: Der Verbrannte. In Elifs regelmäßiger und kleiner Schrift stand in der zweiten Zeile: 32 Jahre. Da drunter, dass er Bildende Kunst studiert hat. Das wusste ich. Ich wusste auch, dass David schon seit dem Studium die Art Skulpturen machte, die er noch immer machte, zumindest gemacht hat, bis er ins Sanatorium gekommen war. […] Seine Skulpturen waren massive, meterhohe Steinplatten, aber sie waren dünn wie Pappe. Ich war mir sicher, dass ich noch in der Nacht gelesen hatte, dass es Landkarten wären. Doch Elif schrieb: Sie sind das Universum.“

Unzuverlässige Erzähler

Traurig, groß und schön – mit einem Hang zum Pathetischen –, das sind alle Geschichten, die Elif Anna in dem Notizbuch hinterlässt. Nur, ob sie auch wahr sind, daran beginnt Anna zunehmend zu zweifeln. Spätestens als ihr Dr. Fauner ein identisches Notizbuch übergibt mit dem Auftrag, in diesem die Wirklichkeit mit Märchen zu überschreiben.

Prizkau komponiert einen Roman, dessen Sogkraft daraus erwächst, dass hier alle Figuren unzuverlässige Erzähler sind. Für Anna wird im Gegenzug und gerade deshalb die Frage nach Lüge und Wahrheit zur allesentscheidenden Leitdifferenz. Denn nicht nur Elif, auch David weckt ihr Misstrauen: Warum steht in seiner Kartei, dass er wegen Schizophrenie behandelt wird, obwohl er ihr das nicht erzählt hat?

Kein Halt im Strom der Geschichten

Damit erinnert Prizkaus Protagonistin an eine Figur, die wohl zu den wunderbarsten und komplexesten Sanatoriums-Frauen der Literaturgeschichte zählt: Tove Ditlevsens Lise Mundus. Doch genau wie Lise kann auch Anna den Lesern keinen Halt bieten in diesem Strom der Geschichten, den „Frauen im Sanatorium“ entfaltet.

Sie trinkt, nimmt ihre Tabletten nicht, immer wieder hat sie Erinnerungslücken, kann sich selbst nicht mehr zusammenbringen mit der Frau im Spiegel. Und sie, die David unterstellt, schizophren zu sein, bekommt selbst Haloperidol – das unter anderem zur Behandlung akuter Schizophrenie eingesetzt wird. Es steht Geschichte gegen Geschichte, Aussage gegen Zeichnung:

„Warum mich David so gesehen hatte, wie er mich malte, verstand ich nicht. Die Frau aus dunkelblauen Strichen hatte böse Augen, die Stirn war faltig, und ihre Finger waren so lang, als wären sie ihre Beine.“

Sukzessive entzieht Prizkau ihren Lesern den Boden in diesem Roman. Glaubt man, den naiv-verklärten Ton Annas durchschaut zu haben, fühlt sich mit der kindlich-pathetischen Erzählstimme sicher, dann lässt die Autorin all das umschlagen in plötzliche, grausame Härte.

Mit diesem Wechsel wickelt der Text seine Leser ein – und lässt sie am Ende verheddert zurück. Doch gerade die Unstimmigkeit dieser vielen Geschichten ist es, die diesen Roman am Ende stimmig macht.