Der lange Schatten von Halle

09:04 Minuten

Viel würde sich ändern müssen nach dem Jom-Kippur-Anschlag von Halle. Auch die Rabbiner- und Kantorenseminare in Deutschland reagieren auf den offenen Judenhass und passen die Ausbildung an. Denn jüdische Geistliche sollen ihren Gemeinden auch nach Terror beistehen.

Karen Engel war eine der gut 80 Jüdinnen und Juden, die zu Jom Kippur in der Synagoge in Halle waren. Sie ist an jenem Tag mit einer größeren Gruppe aus Berlin angereist, ganz im Geist, kleinere jüdische Gemeinden gerade an Feiertagen zu unterstützen.

"Wir waren mitten in einem sehr emotionalen Gebet. Als ich diese Explosion gehört habe, dachte ich zuerst, irgendjemand hat vielleicht einen Molotowcocktail in den Hof geworfen. Ich muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gebetserlebnis und deswegen war das so schrecklich, dass dieser Anschlag das zerstört hatte."

Karen Engel ist in Kalifornien aufgewachsen, in einer säkularen jüdischen Familie. Sie hat mehr als 20 Jahre in Österreich gelebt, als Journalistin gearbeitet und mit 60 entschieden, sich am konservativen Zacharias Frankel College in Berlin zur Rabbinerin ausbilden zu lassen. Zum Zeitpunkt des Anschlags war sie im zweiten Ausbildungsjahr.

"Ich glaube, danach war eben diese Realisierung, dass man wirklich die Möglichkeit von Gewalt doch sehr ernst nehmen muss, dass man sich leider damit auseinandersetzen muss."

"Halle" steht nicht allein. Es reiht sich in eine ganze Serie von antisemitischen Übergriffen und Anschlägen ein, deren Häufigkeit, auch Brutalität in den letzten Jahren signifikant zugenommen hat – und das weltweit.

Geistliche zwischen Orientierung und Hilflosigkeit

Die jüngsten Studien zum Antisemitismus bestätigen zudem einen besorgniserregenden Trend: Sie zeigen, dass sich Jüdinnen und Juden vor allem in Europa zunehmend unsicherer fühlen. Vor diesem Hintergrund stehen Rabbiner und Kantoren in einer ganz besonderen Verantwortung, sagt Sandra Anusiewicz-Baer, die Koordinatorin des Zacharias Frankel Colleges.

Sie sind die Ansprechpartner für ihre Gemeindemitglieder. Gleichzeitig repräsentieren sie die Gemeinden nach außen. In einer extremen Ausnahmesituation wie zu Jom Kippur in Halle, können sie sich in einer Situation wiederfinden, die von ihnen Führungsstärke, Orientierung, Halt und im Nachgang eines solchen traumatischen Einschnitts auch Beistand und Trost verlangen.

"Ich glaube, dass es so langsam durchsickert: Oh, hier lauert tatsächlich Gefahr. Dass das allen nochmal bewusst geworden ist. Und auch die große Hilflosigkeit, die damit einhergeht, wie man sich in Gefahr verhalten soll, weil diese Dinge unberechenbar sind und auch immer unberechenbar bleiben. Und natürlich hat das zu einer ganz großen Diskussion geführt, inwieweit möchte man jetzt gezwungen werden, sich zu verstecken oder inwieweit sollte man nun erst recht sichtbar werden, sichtbar sein und sich positionieren."

Gefahren in den Fokus nehmen

Unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse wollen die beiden Kollegs all diese Fragen stärker in den Fokus der Ausbildung rücken. Sicherheitsaspekte kamen bislang am Rande schon vor. Nun müsse es um die Frage gehen, wie eine Gemeinde im Augenblick einer unmittelbaren Gefahr und nach traumatisierenden Ereignissen von ihrem Rabbiner oder Kantor geführt werden kann.

"Wie können wir das auf eine institutionelle Ebene heben und uns als Institution dazu positionieren und damit professionell umgehen? Also sprich, welche Sicherheitskonzepte müssen wir hier ausarbeiten, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es einen Anstieg gibt an Gefährdung."

Das fängt zunächst tatsächlich bei kleinen, praktischen Dingen an: In den Kollegsräumen in der Berliner Kantstraße wurden gut sichtbar Schilder mit Notrufnummern angebracht, denn im Zweifelsfall, in einer Stresssituation muss man schnell reagieren. Und nicht jedem der vielen internationalen Studierenden an den beiden Kollegs sind die deutschen Notrufnummern vertraut. Manche Dinge werden den Alltag des Kollegs für die Studierenden verändern, bedauert Anusiewicz-Baer. So können zum Beispiel nicht mehr einfach fremde Personen mit ins Haus gebracht werden.

"Ich finde das natürlich schade, weil wir immer ein sehr offenes Haus waren und wirklich auch so Studierräume zur Verfügung gestellt haben, die gut angenommen wurden und nicht nur von unseren Studierenden. Und all diese Dinge, dass ständig Leute ein- und ausgegangen sind zum Zweck des Studiums, das müssen wir jetzt natürlich einschränken und unterbinden."

Die Überlegungen gehen über bloße Sicherheitsfragen hinaus. "Halle" war zweifellos ein massiver Einschnitt, eine außergewöhnliche und extreme Erfahrung. Antisemitismus äußert sich jedoch bereits sehr viel niedrigschwelliger. Er gehöre, so die Leiterin des Kompetenzzentrums der ZWST, Marina Chernivsky, zu den alltäglichen Erfahrungen von Jüdinnen und Juden.

Das Kompetenzzentrum der Zentralwohlfahrtsstelle mit der Beratungsstelle OFEK ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit antisemitischer Gewalterfahrung. Rabbiner und Kantoren könnten hier eine Schnittstelle zwischen Betroffenen und den Beratungsstellen einnehmen.

Orientierung geben, um den Überblick zu behalten

Sie hätten dann eine Pufferfunktion, sie könnten eine erste stabilisierende Arbeit leisten, so eine Art Krisenintervention ermöglichen, Orte und Räume schaffen, wo schamvoll besetzte Ereignisse besprechbar werden."

Marina Chernivsky wünscht sich auch eine Beschäftigung mit praktischen Fragestellungen nach derartigen Ereignissen.

"Was ist eine Krisenintervention, wie kann das passieren, was soll dabei unbedingt berücksichtigt werden? Wie funktionieren Opferentschädigungsbehörden, an wen kann man sich wenden, wenn etwas passiert? Was machen die Beratungsstellen, welche Härteleistungen gibt es eigentlich, was ist Netzwerkmanagement in dem Bereich?"

All dies heißt jedoch auch, dass eine ohnehin schon mit hohen Ansprüchen verbundene Ausbildung noch ein Stück mehr von den angehenden Rabbinern und Kantoren abverlangt. Es sei daher wichtig, die Studierenden damit nicht zu überfordern, betont Kollegskoordinatorin Anusiewicz-Baer, die angehenden Rabbiner und Kantoren müssten ebenfalls mit dem Erlebten umzugehen wissen.

So sei es wichtig, den Studierenden das auch zuzugestehen und ihnen den nötigen Raum zur Reflexion zu geben.

"Ich habe hier eine Gelegenheit, auch mich darüber auszutauschen und mir dort nochmal Feedback abzuholen, bzw. auch meine eigenen Ängste rauszulassen, die loszuwerden und dadurch wieder bestärkt zu werden und dieses Gefühl zu bekommen, hey, auch das deckt die Ausbildung mit ab und ich werde hier nicht alleingelassen."

Geist der Ausbildung bleibt bestehen

Ob es dafür spezielle Ausbildungsmodule geben wird, ist derzeit noch offen. Die beiden Kollegs stehen in enger Kooperation mit der von Marina Chernivsky geleiteten Kompetenzstelle der ZWST. Und auch auf die Erfahrungen in jüdischen Gemeinden außerhalb Deutschlands, etwa in Großbritannien, Dänemark oder den USA greift man zurück

Bei all den notwendigen Veränderungen, die anstehen: Sandra Anusiewicz-Baer möchte nicht, dass darunter der Geist der Ausbildung leidet.

"Wir bemühen uns, sensibler zu sein. Wir verfolgen natürlich die politische Lage, die Geschehnisse sehr intensiv. Aber die Ausbildung an sich ändert sich deshalb nicht. Wir haben die gleichen Bestandteile im Curriculum, wir haben die gleichen Anforderungen, vielleicht ein Stück weit ergänzt durch einen noch höheren Grad an Reflexion. Aber das ist hier kein Bootcamp, kein Training gegen die Angst."

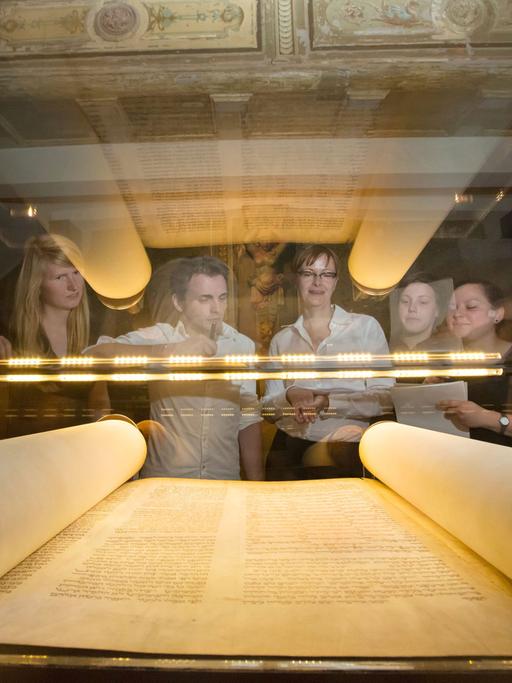

Im Vordergrund stehe nach wie vor die Textkenntnis, jede beliebige Talmudseite aufschlagen und sie lesen zu können und natürlich die Halacha, das jüdische Gesetz, zu kennen.