Quizshows im Fernsehen

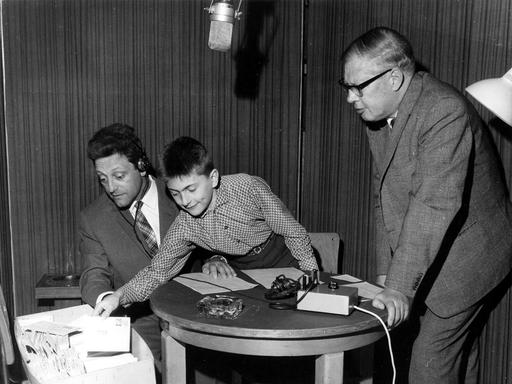

Betreutes Quizzen: "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch gibt es seit 1999 in Deutschland. © picture alliance / Stefan Gregorowius / Stefan Gregorowius

Echte Wissensvermittlung oder bloße Unterhaltung?

04:28 Minuten

Was macht die anhaltende Faszination von Quizshows aus und welche Art von Wissen wird hier eigentlich abgefragt? Ein Quizfragen-Autor erklärt, wie die Spiele im besten Fall sogar zum Selbststudium anregen.

Wenn ich neue Leute kennenlerne, ist es immer ein Gesprächsöffner: „Ja, ich schreibe tatsächlich Quizfragen fürs Fernsehen…“ Meistens wird dann noch nachgefragt „Braucht man mehr leichte oder schwere Fragen? Wissen die Jäger bei 'Gefragt – Gejagt' wirklich so viel? Und woher nimmst du deine Inspiration?“ Die Antworten darauf sind: „Man braucht viel mehr leichte Fragen, als schwere“, „Ja, die Jäger wissen wirklich so viel.“ und „Quizfragen schreiben beinhaltet viel Recherche und ein offenes Auge für interessante Fakten in allen Lebenslagen.“ Wenn man es einmal raus hat, fallen einem viel mehr Dinge im Leben auf, nach denen man fragen kann.

Allgemein scheint mir die Faszination für Quizshows sogar wieder zugenommen zu haben. Aber woher kommt die erneute Konjunktur für Quizshows? Wieso schauen wir diesem Kräftemessen der Quizzer so gerne zu? Und darüber hinaus: Was für eine Art von Wissen wird heutzutage eigentlich in Unterhaltungsshows abgefragt? Sind Quizshows echte Wissensvermittlung oder „nur“ Unterhaltung?

Normale Leute in Prüfungssituationen

Quizshows gibt es seit Anbeginn der Fernsehunterhaltung. Die moderne Quizshow würde ich spätestens seit dem Beginn von „Wer wird Millionär?“ ansiedeln. Immer schon war der Unterhaltungsfaktor einer Quizshow sehr wichtig. Günter Jauch und Alexander Bommes betreiben eigentlich betreutes Quizzen. Sie wollen den Kandidaten auf Augenhöhe begegnen und kämpfen mit ihnen gemeinsam gegen eine schwere Frage. Für den Zuschauer entsteht dazu noch ein besonderer Reiz dadurch, dass man hier normalen Leuten bei einer Prüfungssituation zugucken kann und schnell abgleichen kann, wie man vermeintlich selber abschneiden würde.

Was als spannend und wissenswert für ein Quiz erachtet wird, ist weniger durch empirische Studien gestützt, als vielmehr durch jahrelange Erfahrung der Fernsehmacher. Grundsätzlich lässt sich festhalten: Die Wissenstiefe, die im Bereich Geisteswissenschaften abgefragt wird, ist wesentlich anspruchsvoller als in den Naturwissenschaften. Für eine Quizshow sollte man schon recht genau wissen, wie das mit den Überhangmandaten funktioniert. Was aber eine ökologische Nische ist, ist eher etwas für die höheren Schwierigkeitsgrade. Obwohl beides in der 10. bis 11. Klasse in der Schule dran kommt.

Überraschungseffekt bei Antworten

Eine besondere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung von Quizshows spielen auch weiterhin die "Millionen-Fragen" bei "Wer wird Millionär?". In meiner Jugend kommentierte mein Vater einmal die Millionen-Frage "Wofür steht das 'D' in 'D-Zug?'" mit den Worten „Das müsste man eigentlich wissen …“ Und genau darum geht es! (Der Zauberwürfel wurde schon 1974 von Ernö Rubik erfunden!)

Der Erfolg von „Wer wird Millionär?“ hat nicht nur anderen Quizsendungen den Weg bereitet, sondern auch Wissensgebiete erschlossen, die man heute in einer Unterhaltungssendung erfragen kann. Das größere medien-kulturelle Phänomen, was dahinter steht, ist natürlich die massenhafte Verbreitung des Internets. Was früher Spezialwissen war, ist heute gut aufbereitet bei YouTube, Instagram und TikTok zugänglich.

Mit Abstand am meisten Quizfragen werden momentan bei „Gefragt – Gejagt“ gespielt. Unter Quiz-Freunden gilt sie auch als eine der schwersten Sendungen. Da wird dann auch mal abgefragt, mit welchem Lyriker die Philosophen Schelling und Hegel sich eine WG teilten. In vielen Quizsendungen geht es nicht nur um die Antwort, sondern auch um die Reaktion des Zuschauers, die lauten könnte: „Ach, echt?“

Neugier und Selbststudium fördern

Im besten Fall sind Quizfragen ein Anlass dafür, mehr über die Geschichte hinter der Frage erfahren zu wollen. Da, wo Wissen anregt, das Selbststudium zu fördern, da ist es echte Wissensvermittlung.

Und wenn man in einer Quizshow erstmals von den „Millennium-Problemen“ hört, oder dass Orson Welles mit einem Hörspiel fast eine Panik auslöste, ja, dann wird man ganz vielleicht sogar zum Mathematik-Fan oder zum Radio-Historiker.

Bernard Hoffmeister (*1989) ist studierter Philosoph, Kulturwissenschaftler, Poetry-Slammer und Autor. Er beschäftigt sich vor allem mit Kulturtheorie, Ästhetik, der Philosophie des Films, sowie der Schnittstelle zwischen Philosophie und Literatur.