Provenienzforschung in Deutschland

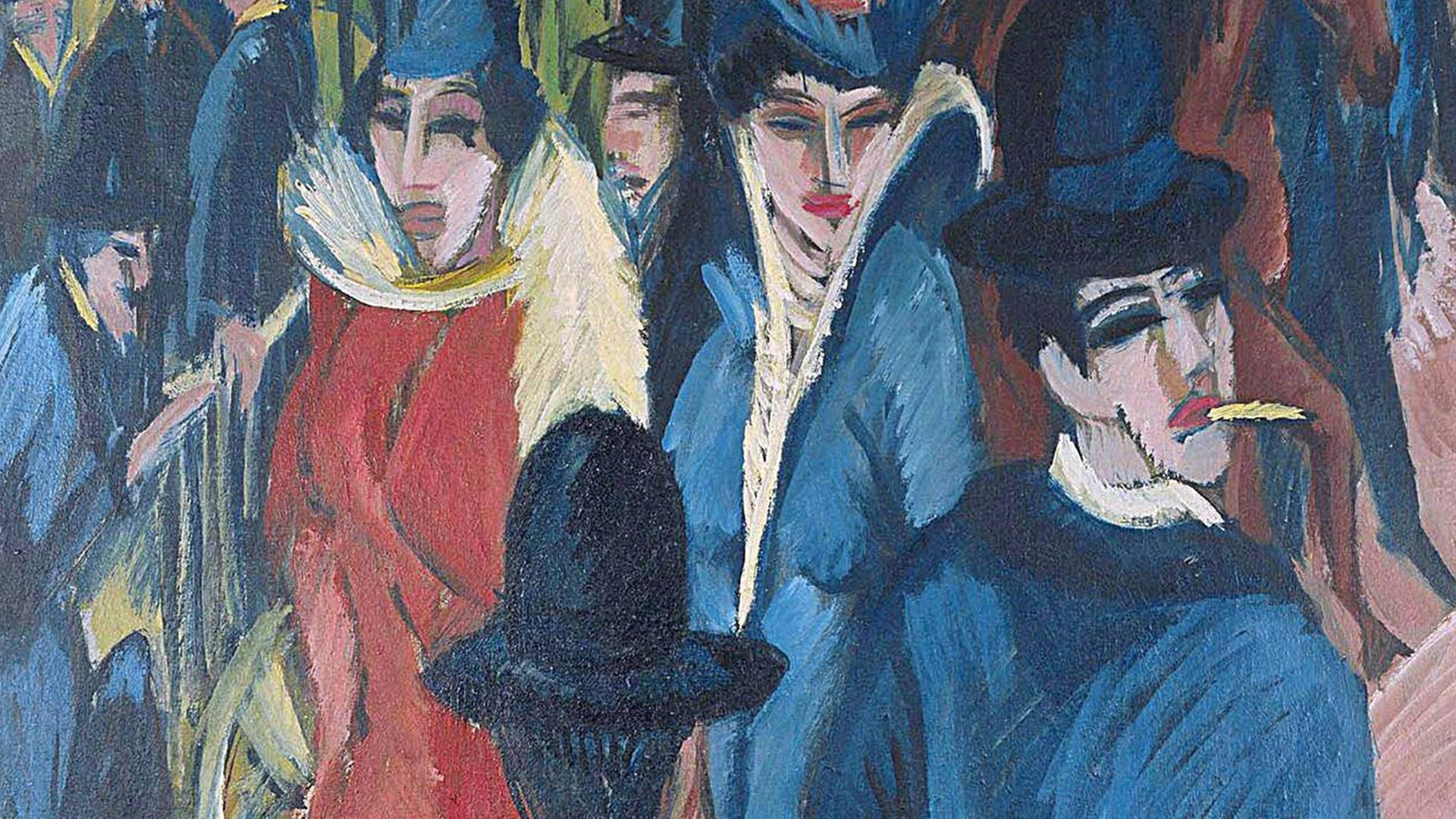

Vor zehn Jahren legte die Washingtoner Erklärung fest, was mit den Kunstwerken zu geschehen hat, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Schlagzeilen machte vor zwei Jahren die Rückgabe von Ernst Ludwig Kirchners "Berliner Straßenszene". Die ungeklärte Herkunft tausender Kunstwerke ermittelt die Abteilung Provenienzforschung des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV).

Ein trostloses Neubauviertel im Berliner Nordosten. Wohl kaum jemand würde in einem der gleichförmigen Klinkerbauten ein Kunstdepot vermuten, zumal eines, das in Deutschland einzigartig ist.

"Hier in dem Bereich sind wir in dem Klimaraum, der die hochwertigen Kunstwerke hat."

Angelika Enderlein führt uns durch eine einfache Büroetage in einen kahlen Raum, in dem eine aufwendige Klimatechnik dröhnt. An den Wänden lehnen oder hängen große, teils prachtvolle Bilderrahmen mit Gemälden des 18. und 19. Jahrhunderts.

"Und zwar sind das Kunstwerke aus ehemaligem Reichsbesitz, die vorgesehen sind für die Leihgabe an Museen. Die sind im Moment bei uns im Haus, weil sie entweder aus Museen oder aus verschiedenen Ministerien zurückgegeben worden sind, oder weil sie eben nicht so hochwertig sind. Und wir versuchen jetzt gerade, neue Leihgeber zu suchen - wobei eben der ehemalige Reichsbesitz meistens so hochwertig ist, dass der nur an Museen ausgeliehen wird."

Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, kurz BADV, verwaltet seit 2006 rund 20.000 Kunstwerke im Auftrag des Bundesfinanzministeriums. Damit sind Angelika Enderlein und ihr Kollege Harald König derzeit Deutschlands oberste Provenienzforscher. Der größte Teil dieser Werke stammt aus ehemaligem Staatsbesitz des Dritten Reiches.

Viele Alte Meister von der Renaissance bis zum späten 19. Jahrhundert sind darunter, auch Rubens, Lucas Cranach d. Ä., Tintoretto oder Arnold Böcklin. Gemeinsam ist allen diesen Werken, dass ihre Vorbesitzer unbekannt sind. Die unklare Provenienz legt den Verdacht nahe, dass sie einmal Besitzern gehörten, die als Juden verfolgt wurden.

Harald König, einer der Kunsthistoriker des BADV, zieht eine große Hängeregistratur auf. Neben vielen anderen Altmeistern kommt auch ein Gemälde von Carl Spitzweg zum Vorschein, "Fiat Justitia", eine allegorische Genredarstellung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

"Das ist eines der Werke, was für die Restitution ansteht, wo wir also die Provenienz soweit geklärt haben, dass wir den jüdischen Vorbesitzer, der zwischen 1933 und 45 dieses Werk verkauft hat, ermitteln konnten und dazu auch gleichzeitig feststellen konnten, unter welchen Umständen er diesen Verkauf getätigt hat. Und da hat sich also herausgestellt, dass das schon mit geprägt war durch den Verfolgungsdruck gegen die jüdische Bevölkerung ..."

Das Bild gehörte zu jenen fast 5000 Kunstwerken, die im Dritten Reich für das geplante "Führermuseum" in Linz unweit von Hitlers Geburtsort Braunau vorgesehen waren. Wie die meisten wurde der Spitzweg damals vom Staat über den Kunsthandel erworben. Doch in den Kunsthandel war das Bild nur gelangt, weil seine Vorbesitzer es verkaufen mussten - etwa, um ihre letzte Chance zur Flucht aus Nazideutschland finanzieren zu können.

Die Alliierten entdeckten diese Werke nach Kriegsende in einem Bergwerksstollen in Österreich, sammelten sie in München im sogenannten Central Collecting Point und versuchten, die Eigentümer zu ermitteln. Anfang der 50er Jahre übernahm dies eine deutsche Treuhandbehörde. Doch zehn Jahre später war die Quellenlage erschöpft.

"Und da also keine gesetzlichen Verfahren zur Restitution dieser Objekte mehr anhängig waren, hat man sie also dem Bundesfinanzminister übergeben, und schlussendlich die Entscheidung getroffen, alle Objekte aus diesem Bestand, soweit sie museumswürdig sind, an deutsche Museen als Dauerleihgaben auszuleihen.

Es haben sich da auch Museen gemeldet, die natürlich daran interessiert waren, Verluste, die im Krieg in ihren Beständen entstanden waren, auszugleichen, und so ist dann schließlich diese Auswahlentscheidung getroffen worden, führte dann zum Abschluss dieser Dauerleihvereinbahrungen mit den Museen, die wir bis heute verwalten."

Knapp 200 Museen beteiligen sich heute an diesem Programm - unter der Bedingung, dass die Werke, für die doch noch ein Vorbesitzer gefunden wird, jederzeit aus dem Museum zurückgeholt werden können. Aber auch Bundesministerien bedienen sich dann und wann aus diesem historisch brisanten Fundus. Doch es gibt auch noch andere Bestände. Ein kleiner Teil gehörte der Kunstsammlung von Hermann Göring, ebenfalls mit dunkler Provenienz. In einem anderen Raum zieht Angelika Enderlein einen neuen Depotschrank auf.

"Also das ist ehemaliger DDR-Bestand, und das sind vor allem jugoslawische Künstler, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gemalt haben … Also der DDR-Bestand ist zum einen aus dem Palast der Republik, dann aber auch aus den Ministerien, den Botschaften, Gästehäusern und Hotelbetrieben."

Bei diesen Werken spielt die Frage nach der Provenienz oft keine Rolle. Der Bund war gemäß Einigungsvertrag gehalten, das gesamte Staatsvermögen der DDR zu übernehmen. Dazu zählte nicht zuletzt diese Kunst, deren Eigentümer, der Staat DDR, nicht mehr existierte. Aber auch hier gibt es brisante Fälle:

"Der Einigungsvertrag geht zurück bis auf das Jahr 1945, berücksichtigt also den Umstand, dass es früheres Reichsvermögen gab, aber berücksichtigt nicht mehr die Vermögensverhältnisse vor 1945."

Mit anderen Worten: Kunstwerke, die möglicherweise einem jüdischen Besitzer von den Nazis enteignet wurden, nach dem Krieg aber in den Besitz der DDR gelangten, firmieren heute als ehemaliges Staatseigentum der DDR und müssen somit nicht restituiert werden.

Grundsätzlich entscheidet das BADV aufgrund seiner Provenienzrecherchen selbständig, ob ein Werk gemäß der Washingtoner Erklärung restituiert werden muss. Eine Praxis, die nicht bei allen Opferverbänden und Experten auf Zustimmung stößt. Sie kritisieren, dass der deutsche Staat sich wie ein privater Eigentümer dieser Bilder verhalte, und fordern Mitsprache bei den Entscheidungen über die Rückgaben.

"Hier in dem Bereich sind wir in dem Klimaraum, der die hochwertigen Kunstwerke hat."

Angelika Enderlein führt uns durch eine einfache Büroetage in einen kahlen Raum, in dem eine aufwendige Klimatechnik dröhnt. An den Wänden lehnen oder hängen große, teils prachtvolle Bilderrahmen mit Gemälden des 18. und 19. Jahrhunderts.

"Und zwar sind das Kunstwerke aus ehemaligem Reichsbesitz, die vorgesehen sind für die Leihgabe an Museen. Die sind im Moment bei uns im Haus, weil sie entweder aus Museen oder aus verschiedenen Ministerien zurückgegeben worden sind, oder weil sie eben nicht so hochwertig sind. Und wir versuchen jetzt gerade, neue Leihgeber zu suchen - wobei eben der ehemalige Reichsbesitz meistens so hochwertig ist, dass der nur an Museen ausgeliehen wird."

Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, kurz BADV, verwaltet seit 2006 rund 20.000 Kunstwerke im Auftrag des Bundesfinanzministeriums. Damit sind Angelika Enderlein und ihr Kollege Harald König derzeit Deutschlands oberste Provenienzforscher. Der größte Teil dieser Werke stammt aus ehemaligem Staatsbesitz des Dritten Reiches.

Viele Alte Meister von der Renaissance bis zum späten 19. Jahrhundert sind darunter, auch Rubens, Lucas Cranach d. Ä., Tintoretto oder Arnold Böcklin. Gemeinsam ist allen diesen Werken, dass ihre Vorbesitzer unbekannt sind. Die unklare Provenienz legt den Verdacht nahe, dass sie einmal Besitzern gehörten, die als Juden verfolgt wurden.

Harald König, einer der Kunsthistoriker des BADV, zieht eine große Hängeregistratur auf. Neben vielen anderen Altmeistern kommt auch ein Gemälde von Carl Spitzweg zum Vorschein, "Fiat Justitia", eine allegorische Genredarstellung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

"Das ist eines der Werke, was für die Restitution ansteht, wo wir also die Provenienz soweit geklärt haben, dass wir den jüdischen Vorbesitzer, der zwischen 1933 und 45 dieses Werk verkauft hat, ermitteln konnten und dazu auch gleichzeitig feststellen konnten, unter welchen Umständen er diesen Verkauf getätigt hat. Und da hat sich also herausgestellt, dass das schon mit geprägt war durch den Verfolgungsdruck gegen die jüdische Bevölkerung ..."

Das Bild gehörte zu jenen fast 5000 Kunstwerken, die im Dritten Reich für das geplante "Führermuseum" in Linz unweit von Hitlers Geburtsort Braunau vorgesehen waren. Wie die meisten wurde der Spitzweg damals vom Staat über den Kunsthandel erworben. Doch in den Kunsthandel war das Bild nur gelangt, weil seine Vorbesitzer es verkaufen mussten - etwa, um ihre letzte Chance zur Flucht aus Nazideutschland finanzieren zu können.

Die Alliierten entdeckten diese Werke nach Kriegsende in einem Bergwerksstollen in Österreich, sammelten sie in München im sogenannten Central Collecting Point und versuchten, die Eigentümer zu ermitteln. Anfang der 50er Jahre übernahm dies eine deutsche Treuhandbehörde. Doch zehn Jahre später war die Quellenlage erschöpft.

"Und da also keine gesetzlichen Verfahren zur Restitution dieser Objekte mehr anhängig waren, hat man sie also dem Bundesfinanzminister übergeben, und schlussendlich die Entscheidung getroffen, alle Objekte aus diesem Bestand, soweit sie museumswürdig sind, an deutsche Museen als Dauerleihgaben auszuleihen.

Es haben sich da auch Museen gemeldet, die natürlich daran interessiert waren, Verluste, die im Krieg in ihren Beständen entstanden waren, auszugleichen, und so ist dann schließlich diese Auswahlentscheidung getroffen worden, führte dann zum Abschluss dieser Dauerleihvereinbahrungen mit den Museen, die wir bis heute verwalten."

Knapp 200 Museen beteiligen sich heute an diesem Programm - unter der Bedingung, dass die Werke, für die doch noch ein Vorbesitzer gefunden wird, jederzeit aus dem Museum zurückgeholt werden können. Aber auch Bundesministerien bedienen sich dann und wann aus diesem historisch brisanten Fundus. Doch es gibt auch noch andere Bestände. Ein kleiner Teil gehörte der Kunstsammlung von Hermann Göring, ebenfalls mit dunkler Provenienz. In einem anderen Raum zieht Angelika Enderlein einen neuen Depotschrank auf.

"Also das ist ehemaliger DDR-Bestand, und das sind vor allem jugoslawische Künstler, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gemalt haben … Also der DDR-Bestand ist zum einen aus dem Palast der Republik, dann aber auch aus den Ministerien, den Botschaften, Gästehäusern und Hotelbetrieben."

Bei diesen Werken spielt die Frage nach der Provenienz oft keine Rolle. Der Bund war gemäß Einigungsvertrag gehalten, das gesamte Staatsvermögen der DDR zu übernehmen. Dazu zählte nicht zuletzt diese Kunst, deren Eigentümer, der Staat DDR, nicht mehr existierte. Aber auch hier gibt es brisante Fälle:

"Der Einigungsvertrag geht zurück bis auf das Jahr 1945, berücksichtigt also den Umstand, dass es früheres Reichsvermögen gab, aber berücksichtigt nicht mehr die Vermögensverhältnisse vor 1945."

Mit anderen Worten: Kunstwerke, die möglicherweise einem jüdischen Besitzer von den Nazis enteignet wurden, nach dem Krieg aber in den Besitz der DDR gelangten, firmieren heute als ehemaliges Staatseigentum der DDR und müssen somit nicht restituiert werden.

Grundsätzlich entscheidet das BADV aufgrund seiner Provenienzrecherchen selbständig, ob ein Werk gemäß der Washingtoner Erklärung restituiert werden muss. Eine Praxis, die nicht bei allen Opferverbänden und Experten auf Zustimmung stößt. Sie kritisieren, dass der deutsche Staat sich wie ein privater Eigentümer dieser Bilder verhalte, und fordern Mitsprache bei den Entscheidungen über die Rückgaben.