Wenn wir jetzt wieder vor massiven Einschränkungen stehen, muss die Politik einen Unterschied zwischen Freizeit und Kultur machen.

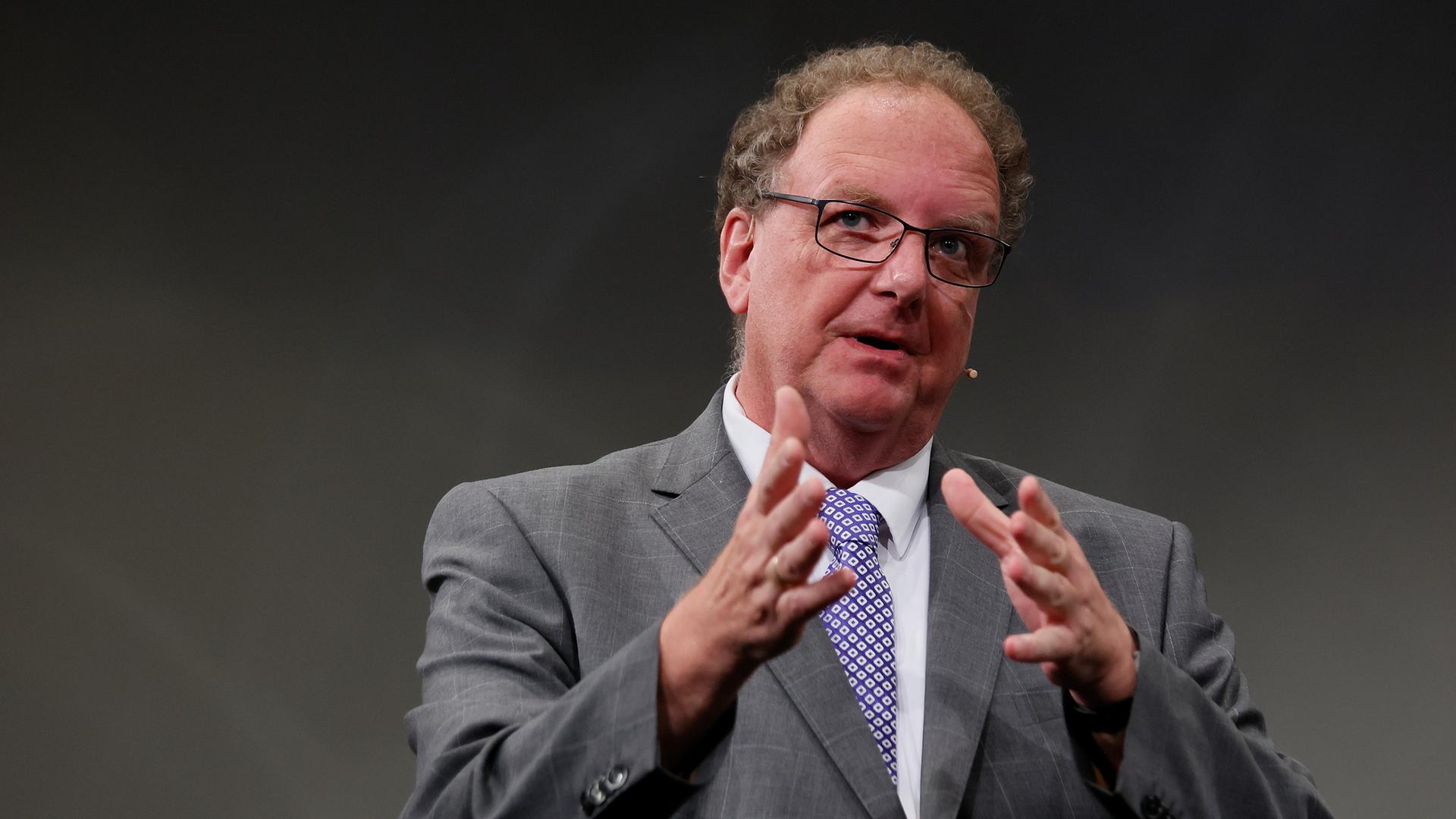

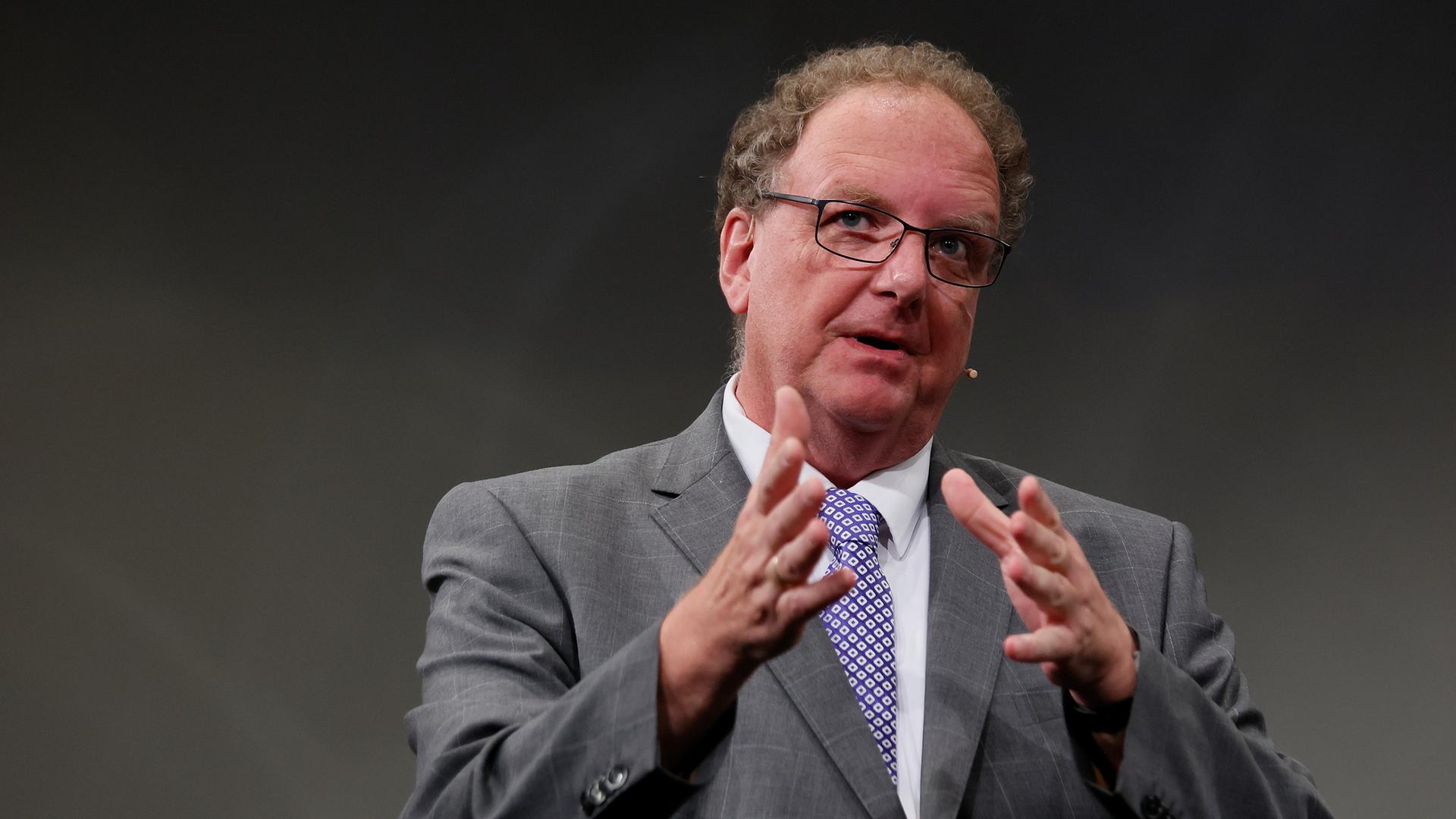

Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat

Wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Berufung nicht mehr ausleben können, hat das negative Auswirkungen, findet Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. © picture alliance / dpa / Carsten Koall

„Die Politik muss zwischen Freizeit und Kultur unterscheiden“

08:27 Minuten

Mit Protest und zivilem Ungehorsam zum Erfolg: In Belgien gelang es Kulturschaffenden, die angeordnete Schließung von Theatern und Kinos wieder aufzuheben. Auch in Deutschland müsse die Kultur mehr beachtet werden, sagt Olaf Zimmermann vom Kulturrat.

Kulturschaffende in Belgien können aufatmen. Denn der Staatsrat in Brüssel hat eine Anordnung der Regierung aufgehoben, nach der Theater, Kinos und Konzerthallen wegen der Coronapandemie hätten dichtmachen müssen. Dagegen gab es einerseits Protest der Betroffenen, die sich zudem nicht an die Regelung hielten, anderseits auch Solidarität aus Politik und Wissenschaft.

Kultur als Ort des Lernens

Besonders für Unmut sorgte, dass die Kultureinrichtungen hätten schließen sollen, während etwa Bars und Restaurant geöffnet blieben. Diese Frage der Verhältnismäßigkeit – vor allem zwischen Freizeit- und Kulturbereich – sehe er auch in Deutschland, sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats:

„Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob der Kulturbereich verhältnismäßig richtig behandelt wird.“ Ein aktuelles Beispiel dafür seien die Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern, wo unter 2G-Regeln geshoppt werden könne, Kultureinrichtungen aber schließen sollen. Dort müsse nun mit den Verantwortlichen geredet werden, so Zimmermann.

Ein großes Problem sei, dass „der Kulturbereich leider immer mit dem Freizeitbereich gleichgesetzt wird. Aber eigentlich ist der Kulturbereich ein Lernort und gehört deswegen in den Bildungsbereich.“ Darum müsste die Kultur auch anders behandelt werden, sagt der Kulturrat-Geschäftsführer.

Geistvolles Ventil

Deswegen fordert er von der Politik, wie bei der Religion einen Unterschied zwischen Freizeit und Kultur zu machen. Letztere sei nämlich ebenfalls durch die Kunstfreiheit im Grundgesetz geschützt. Das betreffe zudem die Orte, an denen Kunst stattfinde.

Der Geschäftsführer des Kulturrats verweist auch darauf, dass, je länger die Pandemie dauere, sich langfristig Gedanken darüber gemacht werden müsse, was mit den Menschen und der Gesellschaft geschehe, wenn Kultureinrichtungen geschlossen würden. Denn die Kultur sei auch ein „geistvolles Ventil, das der Mensch braucht“, so Zimmermann. „Wir werden doch sonst alle wahnsinnig.“

Man habe in den vergangenen knapp zwei Jahren der Pandemie gesehen, dass es in Deutschland „ganz gute Strukturen“ gebe. Das gelte etwa für die Bereiche, die wie Stadttheater oder Museen institutionell gefestigt seien. Diese hätten auch aufgrund der Hilfe von Bund und Ländern gute Chancen, um durch die Krise zu kommen.

Nicht nur eine Geldfrage

Hart seien diejenigen getroffen, die nicht in diesen Strukturen seien. Das seien hauptsächlich freiberufliche Kulturschaffende. Diese seien „der Kollateralschaden“, wenn große Einrichtungen geschlossen würden. Unter diesen werde bereits begonnen, sich nach anderen Beschäftigungen umzuschauen, berichtet Zimmermann.

Deswegen sei es wichtig, sich den Kulturbereich genauer anzuschauen. Denn dieser sei von der Krise „fundamental belastet“. Dabei gehe es nicht allein um die Geldfrage, wie Zimmermann betont. Denn man müsse auch künstlerisch überleben können. „Wenn man so lange die Berufung, die Obsession nicht mehr richtig ausleben kann, dann hat das sehr negative Auswirkungen.“

(rzr)