Sprecherin und Sprecher: Nina West und Viktor Neumann

Ton: Christoph Richter

Regie: Klaus Michael Klingsporn

Redaktion: Martin Hartwig

Hilfe für Millionen oder Millionen für Hilfe?

30:21 Minuten

Weltweit wird mehr für humanitäre Hilfe ausgegeben als je zuvor. Gleichzeitig wird Kritik laut: an versickernden Geldern, überadministrierten Krisengebieten und Hilfsprojekten, die die Bevölkerung nicht erreichen. Was ist an den Vorwürfen dran?

"Viele Länder in der Region verdienen mehr als unsere Dankbarkeit. Sie brauchen unsere volle Unterstützung. Natürlich ist dafür eine angemessene Finanzierung wesentlich", sagt Außenminister Heiko Maas auf der Syrien-Geberkonferenz im März 2021. "Heute macht Deutschland seine größte Zusage in den letzten vier Jahren: 1,738 Milliarden Euro."

"Die humanitäre Hilfe leistet heute auch mehr denn je und sie leistet Unfassbares. Allein in diesem Jahr sollen rund 160 Millionen Menschen weltweit Hilfe bekommen", sagt Ralf Südhoff, Gründungsdirektor des Centre for Humanitarian Action, einem Thinktank in Berlin, der sich mit der Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen beschäftigt. "Nehmen Sie die Pandemie, wo man vielfach Menschen gar nicht erreichen kann, ohne sich selbst zu gefährden. Nehmen Sie die Kriege und Konflikte. 80 Prozent der Hilfen müssen heute in Kriegen und Konflikten geleistet werden, unter größten Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten. Und da leistet die Hilfe extrem viel."

"Die humanitäre Hilfe leistet heute auch mehr denn je und sie leistet Unfassbares. Allein in diesem Jahr sollen rund 160 Millionen Menschen weltweit Hilfe bekommen", sagt Ralf Südhoff, Gründungsdirektor des Centre for Humanitarian Action, einem Thinktank in Berlin, der sich mit der Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen beschäftigt. "Nehmen Sie die Pandemie, wo man vielfach Menschen gar nicht erreichen kann, ohne sich selbst zu gefährden. Nehmen Sie die Kriege und Konflikte. 80 Prozent der Hilfen müssen heute in Kriegen und Konflikten geleistet werden, unter größten Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten. Und da leistet die Hilfe extrem viel."

"Die Leute denken, die NGOs seien hier, um den Geflüchteten zu helfen", sagt dagegen Omid Alizada, Pharmazeut aus Afghanistan und seit eineinhalb Jahren in Flüchtlingscamps auf Lesbos. "Aber das stimmt nicht. In Wahrheit machen die Organisationen das alles nur aus Eigeninteresse: Gelder akquirieren, Spenden sammeln. Sie tun nur so, als würden sie den Menschen helfen. Sie kümmern sich nicht um die Bewohner im Camp. Sie fragen dauernd nach Freiwilligen, die unentgeltlich arbeiten sollen, und sie selbst sammeln Geld. Das bringt überhaupt nichts."

Hilfsbereitschaft und Zahl der Hilfsbedürftigen wächst

Humanitäre Hilfe will Menschen in akuten Notlagen unterstützen, ihr Leid bei Krisen, Konflikten oder Naturkatastrophen lindern, ein Überleben in Würde und Sicherheit ermöglichen. Sie ist dabei so wichtig wie nie zuvor. Jemen, Syrien, die Sahelzone, Palästina – die Zahl der Konflikte, Krisenherde und Katastrophen ist groß. 215 Millionen Menschen weltweit hatten 2019 Bedarf an humanitärer Hilfe, wie der jährlich erscheinende "Global Humanitarian Assistance Report" errechnet hat. Das ist dreimal die Bevölkerung Deutschlands.

Und auch die Hilfsbereitschaft wächst, zumindest finanziell gesehen. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich das Budget von humanitärer Hilfe verzehnfacht, auf zuletzt knapp 30 Milliarden Euro weltweit. Deutschland ist nach den USA und noch vor der EU zweitgrößter Geldgeber.

Das Feld der Akteure, die humanitäre Hilfe leisten, ist groß: UN-Organisationen wie UNICEF oder UNHCR vereinen zwei Drittel des Gesamtbudgets auf sich. Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung hat nach eigenen Angaben fast 100 Millionen Mitarbeiter und Ehrenamtliche weltweit. Dazu kommen unzählige Nichtregierungsorganisationen. Sie alle sind sehr unterschiedlich organisiert.

Und dennoch: Regelmäßig wird Kritik laut an der internationalen Hilfe. Sie sei ein Millionengeschäft, schaffe Abhängigkeiten, verschleiere die eigentliche politische Verantwortung – und komme bei den Bedürftigen gar nicht erst an. Was ist dran an der Kritik? Gibt es einen Ausweg? Ist internationale Solidarität überhaupt möglich?

Die Hilfsmaschinerie läuft an

Haiti 2010: Ein Erdbeben hinterlässt eine Spur der Verwüstung in dem Karibikstaat. "100.000 Gebäude fallen wie Kartenhäuschen in sich zusammen. Menschen werden von den Trümmern erschlagen, die Straßen sind nicht mehr passierbar und die Kommunikation ist zusammengebrochen", heißt es im Magazin Brisant.

300.000 Tote, knapp zwei Millionen Obdachlose. Die Hauptstadt Port-au-Prince liegt in Schutt und Asche und damit auch die gesamte Infrastruktur des Landes. 13 von 15 Ministerien stürzen ein.

In den Tagen nach dem Beben läuft eine riesige Hilfsmaschinerie an. Auch in Deutschland werden mit Hochdruck Spenden gesammelt. "Es ist die vielleicht größte Katastrophe aller Zeiten. Das Erdbeben in Haiti. Aktion Deutschland hilft. Zehn Hilfsorganisationen bündeln ihre Kräfte und helfen. Wir benötigen dringend Ihre Spende, jetzt", heißt es in einem Fernsehspot von "Deutschland hilft".

Sarah Connor singt in der Charity-Gala "Ein Herz für Haiti" Im ZDF zur besten Sendezeit "Halleluja". Nach einem Beitrag über ein Waisenhaus auf Haiti, betreut von der Organisation "Unsere kleinen Brüder und Schwestern", philosophiert Showmaster Thomas Gottschalk über Hilfe und internationale Solidarität. "Dieses Beispiel von diesem jungen Mann, dem man offensichtlich als Kind geholfen hat, und der nun auch hilft. Das heißt, dass Hilfe offensichtlich Hilfe erzeugt. Wir sagen: Mein Gott, lass uns überlegen, ob wir nicht ein Kind zu uns nehmen aus Haiti. Also eine sehr spontane Reaktion. Warum gibt man mir nicht so ein Kind? Es würde bei mir in jedem Fall sehr viel besser und sehr viel glücklicher aufwachsen als in seiner Heimat."

In den Tagen nach dem Beben läuft eine riesige Hilfsmaschinerie an. Auch in Deutschland werden mit Hochdruck Spenden gesammelt. "Es ist die vielleicht größte Katastrophe aller Zeiten. Das Erdbeben in Haiti. Aktion Deutschland hilft. Zehn Hilfsorganisationen bündeln ihre Kräfte und helfen. Wir benötigen dringend Ihre Spende, jetzt", heißt es in einem Fernsehspot von "Deutschland hilft".

Sarah Connor singt in der Charity-Gala "Ein Herz für Haiti" Im ZDF zur besten Sendezeit "Halleluja". Nach einem Beitrag über ein Waisenhaus auf Haiti, betreut von der Organisation "Unsere kleinen Brüder und Schwestern", philosophiert Showmaster Thomas Gottschalk über Hilfe und internationale Solidarität. "Dieses Beispiel von diesem jungen Mann, dem man offensichtlich als Kind geholfen hat, und der nun auch hilft. Das heißt, dass Hilfe offensichtlich Hilfe erzeugt. Wir sagen: Mein Gott, lass uns überlegen, ob wir nicht ein Kind zu uns nehmen aus Haiti. Also eine sehr spontane Reaktion. Warum gibt man mir nicht so ein Kind? Es würde bei mir in jedem Fall sehr viel besser und sehr viel glücklicher aufwachsen als in seiner Heimat."

Viele Menschen in Deutschland sind von der Katastrophe sehr berührt. 230 Millionen Euro an Spendengeldern kommen zusammen. Weltweit sind es Schätzungen zufolge zwischen zehn und 14 Milliarden Dollar, die für den Wiederaufbau Haitis bereitstehen. Neben großen Organisationen – Vereinte Nationen, Rotes Kreuz – sind auch Tausende internationale NGOs – Nichtregierungsorganisationen – präsent. Sie bauen Unterkünfte, Schulen, Latrinen, Straßen.

Die finanzielle Hilfsbereitschaft wächst: Die Moderatoren Thomas Gottschalk (r) und Steffen Seibert während einer Spenden-Sendung für die Erdbebenopfer von Haiti. © picture alliance / dpa / lbn / Soeren Stache

Wiederaufbau auf Haiti hat nie stattgefunden

Und heute? Der versprochene Wiederaufbau hat nie stattgefunden. Neu gebaute Siedlungen blieben leer, Schulen wurden nie genutzt, Geld versickerte in unklaren Kanälen. Selbst führende Politiker Haitis bezeichnen das Land als failed State.

Schätzungen der UN zufolge leben immer noch drei Viertel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, mehr als die Hälfte hat nicht einmal einen Dollar pro Tag zur Verfügung. Die wirtschaftlichen Ressourcen und die politische Macht konzentrieren sich in den Händen der Elite.

"Ich glaube, wenn man über Hilfe und Solidarität spricht, dann muss man sich unbedingt das haitianische Beispiel anschauen, weil es eine Zäsur darstellt im globalen Hilfesystem", sagt Katja Maurer. Die Journalistin und Dolmetscherin, arbeitet seit über 20 Jahren bei der Hilfsorganisation medico international. "Ich denke, dass wir natürlich in der heutigen Welt, wo so viel Hilfe nötig ist, weil wir so viele verschiedene Katastrophen vorfinden, uns dieses Ereignis genau daraufhin ansehen müssen, warum es nicht geklappt hat, um daraus zu lernen."

Schätzungen der UN zufolge leben immer noch drei Viertel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, mehr als die Hälfte hat nicht einmal einen Dollar pro Tag zur Verfügung. Die wirtschaftlichen Ressourcen und die politische Macht konzentrieren sich in den Händen der Elite.

"Ich glaube, wenn man über Hilfe und Solidarität spricht, dann muss man sich unbedingt das haitianische Beispiel anschauen, weil es eine Zäsur darstellt im globalen Hilfesystem", sagt Katja Maurer. Die Journalistin und Dolmetscherin, arbeitet seit über 20 Jahren bei der Hilfsorganisation medico international. "Ich denke, dass wir natürlich in der heutigen Welt, wo so viel Hilfe nötig ist, weil wir so viele verschiedene Katastrophen vorfinden, uns dieses Ereignis genau daraufhin ansehen müssen, warum es nicht geklappt hat, um daraus zu lernen."

Keine Hilfe zur Selbsthilfe

Maurer hat sich viel mit Haiti beschäftigt, ein Buch geschrieben und versucht zu verstehen: Wie konnte es soweit kommen? Wie konnte das System Hilfe derart versagen? Geld war ja genug da. "Es waren 40.000 Hilfsorganisationen schätzungsweise in Haiti – und die haben alle ihre eigene Agenda gehabt. Alle Hilfe war eigentlich fremdbestimmt und knüpfte nicht an den Bedürfnissen vor Ort an und nicht an der Idee, dass natürlich Hilfe zur Selbsthilfe das Einzige ist, was den Haitianern geholfen hätte, und dass man dann die Haitianer hätte ermächtigen sollen und nicht behandeln sollen wie unfähige Idioten."

Womöglich hat das Scheitern der Hilfe in Haiti mit den Helfern aus dem globalen Norden zu tun – und mit den Spendern. Mit einem Solidaritätsgefühl zu Hause auf der Wohnzimmercouch, das schnell in ein Überlegenheitsgefühl umschlägt. Mit dem Glauben, die haitianischen Kinder wären besser in Deutschland aufgehoben. Mit dem Gedanken: Wir können es besser, lasst uns mal machen, wir bauen euch eure Insel wieder auf. "Also wirklich ein Versuch, die ganzen Eingeweide dieser Gesellschaft umzukrempeln und alles, was an Autarkie, Autonomie vorhanden ist, was uns fremd sein mag, zu zerstören und an die Stelle etwas ganz anderes zu setzen."

NGOs aus aller Welt kommen nach Haiti: In den Tagen nach dem Beben läuft eine riesige Hilfsmaschinerie an. © picture alliance / dpa / EPA / Orlando Barría

Zu wenig Einbindung lokaler Akteure

Das Scheitern in Haiti hat in und um die Hilfsorganisationen eine lange und kontroverse Diskussion ausgelöst. Es gab viele selbstkritische Stimmen, dazu unzählige Strategiepapiere und internationale Abkommen zwischen großen Organisationen.

2016 fand der erste humanitäre Weltgipfel statt: "The Grand Bargain". Was wie ein großer Wurf klingen soll, ist auch durchaus ambitioniert: Internationale Geldgeber und Hilfsorganisationen einigten sich auf eine effektivere Koordination, mehr monetäre Leistungen für Hilfsempfänger und eine verstärkte Einbindung lokaler Akteure.

2016 fand der erste humanitäre Weltgipfel statt: "The Grand Bargain". Was wie ein großer Wurf klingen soll, ist auch durchaus ambitioniert: Internationale Geldgeber und Hilfsorganisationen einigten sich auf eine effektivere Koordination, mehr monetäre Leistungen für Hilfsempfänger und eine verstärkte Einbindung lokaler Akteure.

In manchen Bereichen gibt es tatsächlich Fortschritte. "Es gibt das sogenannte Cluster System, wo sich Hilfsorganisationen vor Ort zusammensetzen, ihre Hilfe koordinieren", sagt Ralf Südhoff vom Center for Humanitarian Action. "Es gibt auch in Deutschland Bündnisse, um Spenden gemeinsam zu akquirieren und dann auch koordiniert diese einzusetzen."

In anderen Bereichen lassen die Ergebnisse noch auf sich warten. Zum Beispiel bei dem Ziel, Hilfsprojekte stärker lokal anzubinden. Nur zwei Prozent des weltweiten Hilfsbudgets gehen direkt an einheimische Organisationen.

Dabei wäre das Geld gerade da besonders wichtig. Denn lokale Hilfe abseits der großen Organisationen leistet einer Untersuchung des britischen Overseas Development Institute zufolge über 90 Prozent dessen, was die Menschen eigentlich brauchen. Der Dachdecker, der seinem Nachbarn beim Aufbau des eingestürzten Hauses hilft. Die Familie, die Binnenflüchtlinge aufnimmt.

In anderen Bereichen lassen die Ergebnisse noch auf sich warten. Zum Beispiel bei dem Ziel, Hilfsprojekte stärker lokal anzubinden. Nur zwei Prozent des weltweiten Hilfsbudgets gehen direkt an einheimische Organisationen.

Dabei wäre das Geld gerade da besonders wichtig. Denn lokale Hilfe abseits der großen Organisationen leistet einer Untersuchung des britischen Overseas Development Institute zufolge über 90 Prozent dessen, was die Menschen eigentlich brauchen. Der Dachdecker, der seinem Nachbarn beim Aufbau des eingestürzten Hauses hilft. Die Familie, die Binnenflüchtlinge aufnimmt.

"Und das alles sehen wir nicht. Und das binden wir auch nicht ein in die Hilfe, über die wir eigentlich immer reden: über diese weißen Helfer, die in den Süden gehen und Gutes tun. Und deswegen ist diese Debatte über eine Lokalisierung der Hilfe, über eine viel bessere Einbindung und Partizipation, glaube ich, ganz, ganz entscheidend."

Das Scheitern der Flüchtlingspolitik

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, was noch alles schieflaufen kann im System Hilfe: "Ein Großbrand hat das größte europäische Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fast völlig zerstört. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet."

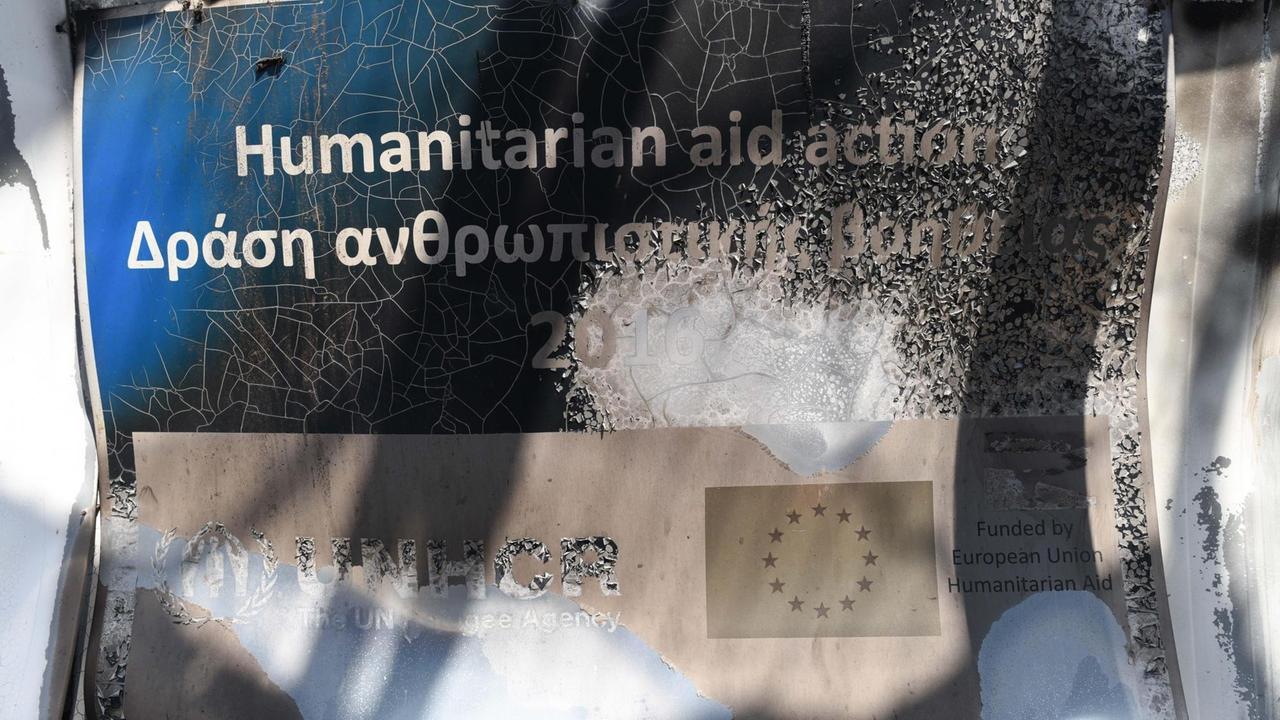

Kein Flüchtlingslager steht so sehr für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik wie Moria auf Lesbos. Vor dem Brand im Herbst 2020 lebten hier über 12.000 Menschen, geplant war das Camp für maximal 2800. Verwaltet wurde es vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und den griechischen Behörden.

Kein Flüchtlingslager steht so sehr für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik wie Moria auf Lesbos. Vor dem Brand im Herbst 2020 lebten hier über 12.000 Menschen, geplant war das Camp für maximal 2800. Verwaltet wurde es vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und den griechischen Behörden.

Humanitäre Hilfe am Ende? Nach dem Brand im Flüchtlingslager auf Lesbos.© picture alliance / Hans Lucas / Mehdi Chebil

Auch im neuen Lager Kara Tepe, in dem viele der Bewohner von Moria nach dem Brand untergebracht wurden, ist die Situation schlecht. "Es ist sicherer als Moria, aber sonst hat sich nichts geändert", berichtet Omid Alizada, der seit eineinhalb Jahren auf Lesbos festsitzt. "Die sanitäre Versorgung fehlt. Das Essen ist schlecht. Es gibt nicht genug Wasser. Die Lebensbedingungen sind sehr, sehr schlecht. Die Menschen leben in Zelten, warten Stunden auf eine Mahlzeit, warten Stunden für einen Arztbesuch."

Griechenland hat von der EU von 2015 bis heute 2,8 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen erhalten. Aber das Geld kommt nicht in den Lagern an.

Moria, Kara Tepe – der miserable Zustand der Lager soll andere Flüchtlinge von der Überfahrt über das Mittelmeer abschrecken, vermutet der Jurist und Politikwissenschaftler Maximilian Pichl in der Studie "Der Moria-Komplex".

Griechenland hat von der EU von 2015 bis heute 2,8 Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen erhalten. Aber das Geld kommt nicht in den Lagern an.

Moria, Kara Tepe – der miserable Zustand der Lager soll andere Flüchtlinge von der Überfahrt über das Mittelmeer abschrecken, vermutet der Jurist und Politikwissenschaftler Maximilian Pichl in der Studie "Der Moria-Komplex".

In einem Interview mit dem RBB findet er klare Worte: "Das ist keine humanitäre Katastrophe, die sich einfach nur mit Hilfsgeldern beheben lassen könnte, sondern das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik der Auslagerungen, wo zentraleuropäischen Staaten immer wieder die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz von sich weisen wollten."

Politische Instrumentalisierung von humanitärer Hilfe

Camps wie Moria sind gewollt. Schuld daran: die EU, ihre Mitgliedsstaaten und die griechische Regierung. Aber auch das Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die vielen privaten NGOs, die auf Lesbos aktiv sind, trifft eine Teilschuld. Denn sie halten den Laden am Laufen und stützen damit das Lagersystem.

Ralf Südhoff vom Center for Humanitarian Action sieht die Helfer in einem Zwiespalt: "Die humanitäre Hilfe hat, wenn wir die humanitären Prinzipien und die humanitären Werte ernst nehmen, die Herausforderung, dass sie sich nicht die Frage stellen darf: Sollte ich diese Hilfe lieber nicht leisten, weil jemand anders könnte sie politisch instrumentalisieren. Sondern die Frage muss immer die erste sein: Sind hier Menschen in so massiver Not, dass ich ihnen helfen muss?"

Die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung soll also kein Kriterium bei der Entscheidung über Hilfseinsätze sein. Das würde den Hilfsorganisationen allerdings nicht die Möglichkeit nehmen, sich eindeutig zu positionieren.

"Wir müssen diesen Menschen helfen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Aber wir unterstützen sie auch darin, für eine adäquate Hilfe sich rechtlich und politisch einzusetzen. Wir beraten Sie rechtlich, wo sie klagen können, weil gegen internationales Recht verstoßen wird – wie es tatsächlich der Fall ist, eindeutig in Moria. Wir beraten sie darin, wie sie Ihr Menschenrecht auf einen adäquaten Flüchtlingsschutz, auf eine adäquate humanitäre Hilfe durchsetzen können."

Die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung soll also kein Kriterium bei der Entscheidung über Hilfseinsätze sein. Das würde den Hilfsorganisationen allerdings nicht die Möglichkeit nehmen, sich eindeutig zu positionieren.

"Wir müssen diesen Menschen helfen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Aber wir unterstützen sie auch darin, für eine adäquate Hilfe sich rechtlich und politisch einzusetzen. Wir beraten Sie rechtlich, wo sie klagen können, weil gegen internationales Recht verstoßen wird – wie es tatsächlich der Fall ist, eindeutig in Moria. Wir beraten sie darin, wie sie Ihr Menschenrecht auf einen adäquaten Flüchtlingsschutz, auf eine adäquate humanitäre Hilfe durchsetzen können."

NGOs können nach Belieben schalten und walten

Die Hilfsorganisationen müssten sich gegen die griechische Regierung, gegen die EU, gegen die Mitgliedsstaaten wenden, rechtlich gegen sie vorgehen. Die meisten NGOs tun das nicht. Das könnte auch daran liegen, dass sie in Lesbos nach Belieben schalten und walten können. Und dass sie, wenn sie gegen das EU-Migrationsregime vorgehen, ihre eigene Existenzgrundlage bekämpfen.

"Die NGOs, die hier arbeiten, begannen 2015 und 2016 aus dem Boden zu schießen", erzählt Shirin Tinnesand. Sie kam vor einem Jahr nach Moria, um die Arbeit der nicht-staatlichen Hilfsorganisationen wissenschaftlich zu untersuchen. "Die meisten von ihnen haben keine längere Geschichte, auf die sie zurückblicken könnten. Sie waren vorher nirgendwo anders aktiv." Mittlerweile arbeitet Tinnesand für die griechische NGO "Stand by me Lesvos". Im Gepäck hatte sie damals die Frage: Wie ist die Arbeit im Camp konkret organisiert? Heute weiß sie: So gut wie gar nicht.

"Die griechische Regierung war nicht in der Lage oder nicht willens, die Arbeit der NGOs zu dokumentieren im Sinne von: Was machen sie? Woher kommen sie? Woher kommt das Geld? Wie viele Empfänger erreichen sie? Und dasselbe gilt für die finanzielle Situation. Auch die wird nicht dokumentiert. Es ist wie eine kalifornische Goldmine."

Eine Recherche der "taz" aus dem Dezember 2020 scheint das zu bestätigen. Die Reporter fragten bei 18 auf Lesbos aktiven Hilfsorganisationen nach, wie viele Spenden sie nach dem Brand von Moria gesammelt hätten und wofür diese ausgegeben worden seien. Neun NGOs antworteten: Sie kamen auf 5,8 Millionen Euro – allein nach dem Brand. Vier Millionen davon sollten schon zum Zeitpunkt der Umfrage in Nothilfe und Notunterkünfte geflossen sein.

Eine Recherche der "taz" aus dem Dezember 2020 scheint das zu bestätigen. Die Reporter fragten bei 18 auf Lesbos aktiven Hilfsorganisationen nach, wie viele Spenden sie nach dem Brand von Moria gesammelt hätten und wofür diese ausgegeben worden seien. Neun NGOs antworteten: Sie kamen auf 5,8 Millionen Euro – allein nach dem Brand. Vier Millionen davon sollten schon zum Zeitpunkt der Umfrage in Nothilfe und Notunterkünfte geflossen sein.

Es mangelt an Professionalität

Doch nach Ansicht vieler Campbewohner sind die Hilfen nicht sichtbar. Auch Omid Alizada hat von dem vielen Geld nichts bekommen. "Wir haben uns gefragt, was mit all dem Geld passiert, das gespendet wird. Das ist viel Geld, es sind Millionen. Wäre das Geld in den Händen der Geflüchteten, sie könnten ihr Leben viel besser machen."

Ob Geld wirklich versickert oder nur an den falschen Stellen eingesetzt wird, kann niemand beantworten. Was Shirin Tinnesand aus ihrer Forschung aber bestätigen kann: Viele Organisationen kommen zwar mit den besten Absichten nach Lesbos, scheitern aber an sich selbst – oder an ihrem Personal. Es mangelt also nicht an Hilfe, sondern eher an Professionalität.

"Die Normalität ist doch, dass jemand in seinen 20ern, der sich selbst finden will oder warum auch immer hierher kommt, um Essen zu verteilen, mit den Kindern zu spielen und was nicht alles. Das steht schon fast auf der Wunschliste eines europäischen Mittelschichtskindes nach dem Ende des Studiums. Und das Absurde ist doch, dass gerade Asylbewerber die verletzlichsten Gruppen sind. Man schickt also Leute ohne jede Erfahrung, ohne irgendeine Kompetenz los und sagt: Hey, hilf mal bitte dieser sehr, sehr verletzlichen Person."

"Die Normalität ist doch, dass jemand in seinen 20ern, der sich selbst finden will oder warum auch immer hierher kommt, um Essen zu verteilen, mit den Kindern zu spielen und was nicht alles. Das steht schon fast auf der Wunschliste eines europäischen Mittelschichtskindes nach dem Ende des Studiums. Und das Absurde ist doch, dass gerade Asylbewerber die verletzlichsten Gruppen sind. Man schickt also Leute ohne jede Erfahrung, ohne irgendeine Kompetenz los und sagt: Hey, hilf mal bitte dieser sehr, sehr verletzlichen Person."

Zugegeben: Haiti und Lesbos sind Extremfälle. Genauso gut ließe sich anhand von Einsätzen im Jemen oder in Syrien zeigen, wie wichtig humanitäre Hilfe sein kann. Überhaupt darf nicht vergessen werden, dass die meisten humanitären Hilfsorganisationen hehre Ziele haben: Leben retten, Leid lindern, menschliche Grundbedürfnisse befriedigen.

Pragmatismus und Projekte

Eine Frage aber, die sich allen diesen Organisationen an allen Orten stellt, ist die Frage nach dem Wie. Wie lassen sich große Worte – Humanität, Menschlichkeit, Leben retten – in das übersetzen, was die Helfer in Krisengebieten tagtäglich tun? Wie wird entschieden: HIV- oder Malariabekämpfung? Im Südsudan oder in der Zentralafrikanische Republik? Schulen bauen oder Krankenhäuser? Notunterkünfte oder Lehrer ausbilden?

Wie solche Überlegungen ablaufen, zeigt die Soziologin Monika Krause von der Universität Oxford in ihrer Untersuchung "Das gute Projekt", in der sie die humanitäre Praxis genauer unter die Lupe nimmt.

Wie solche Überlegungen ablaufen, zeigt die Soziologin Monika Krause von der Universität Oxford in ihrer Untersuchung "Das gute Projekt", in der sie die humanitäre Praxis genauer unter die Lupe nimmt.

Ein Beispiel: In einem Interview, das Krause in ihrem Buch zitiert, schildert der Ostafrika-Referent einer französischen Hilfsorganisation seine Überlegungen zu einem möglichen Hilfseinsatz in Kamerun.

"Die Menschen waren weit verstreut, an einer sehr großen Zahl von Orten mit sehr wenigen Personen an jedem Ort, vielleicht hundert hier, hundert da. Eine Mission in diesem Land zu beginnen, in einer so unterentwickelten Gegend mit keiner einzigen Straße, bedeutet, dass es sehr teuer ist. Und am Ende sind es vielleicht 500 Personen oder Kinder, die wir binnen zweier oder dreier Monate erreichen und versorgen können. Das würde in etwa eine Million Dollar kosten. Diese eine Million Dollar würde ich lieber in Darfur nutzen, in einem großen Lager, und dort könnten wir vielleicht 5000 Menschen in derselben Zeit mit demselben Geld erreichen."

"Die Menschen waren weit verstreut, an einer sehr großen Zahl von Orten mit sehr wenigen Personen an jedem Ort, vielleicht hundert hier, hundert da. Eine Mission in diesem Land zu beginnen, in einer so unterentwickelten Gegend mit keiner einzigen Straße, bedeutet, dass es sehr teuer ist. Und am Ende sind es vielleicht 500 Personen oder Kinder, die wir binnen zweier oder dreier Monate erreichen und versorgen können. Das würde in etwa eine Million Dollar kosten. Diese eine Million Dollar würde ich lieber in Darfur nutzen, in einem großen Lager, und dort könnten wir vielleicht 5000 Menschen in derselben Zeit mit demselben Geld erreichen."

Kurzfristige Resultate werden belohnt

In humanitärer Praxis steckt also auch viel Pragmatismus. Um Äpfel und Birnen vergleichbar zu machen, wurde "das Projekt" zur Standardgröße der Hilfsindustrie. Ein Projekt besteht immer aus denselben Elementen: ein gewünschtes Ergebnis, ein Anfang und ein Ende, eine Zielgruppe und ein festgelegtes Budget.

In diesem Sinne ist es das Ziel von NGOs, Projekte zu produzieren und sie an wichtige Geldgeber wie die UN oder – in Deutschland – das Auswärtige Amt zu verkaufen. Wie auf einem Projektmarkt. Belohnt wird, wer gute Ergebnisse liefert. Das bedeutet meistens: kurzfristige Resultate, möglichst viel Hilfe für möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit.

In diesem Sinne ist es das Ziel von NGOs, Projekte zu produzieren und sie an wichtige Geldgeber wie die UN oder – in Deutschland – das Auswärtige Amt zu verkaufen. Wie auf einem Projektmarkt. Belohnt wird, wer gute Ergebnisse liefert. Das bedeutet meistens: kurzfristige Resultate, möglichst viel Hilfe für möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit.

Wenn der Ausnahme- zum Dauerzustand wird

Aber was, wenn es den Menschen einen Ort weiter oder in der Nachbarregion immer noch am Überlebensnotwendigen fehlt? Wenn Zelte, Latrinen und Lebensmittellieferungen nicht die Komplexität einer Situation abbilden? Wenn Lösungen länger dauern? Oder es gar keine Lösungen gibt?

"In einigen Teilen des Landes, die stark von Konflikten betroffen sind, vor allem in den Regionen Diffa und Tillabéri, trägt die humanitäre Hilfe maßgeblich zum Überleben der Bevölkerung bei."

Moussa Tchangari ist Generalsekretär der "Alternative Espaces Citoyens", einer Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Niamey, Niger. Im Süden des Landes kommt es immer wieder zu Vertreibungen durch Terrororganisationen wie Boko Haram. Dazu kommen Konflikte in Nachbarländern, allgemeine Armut und die Folgen des Klimawandels: "Die humanitären Organisationen liefern Nahrung, Unterkünfte et cetera. Aber die internationale Hilfe kann das Problem nicht lindern. Sie ist nichts, auf dem man ein Leben aufbauen könnte, und geht am echten Potenzial des Landes vorbei."

Humanitäre Hilfe ist eigentlich als kurzfristiges Instrument gedacht. Sie soll akute Not lindern. Lösungen will sie nicht liefern. Das unterscheidet die Nothilfe von der Entwicklungshilfe.

Was aber, wenn der Ausnahmezustand zum Dauerzustand wird? Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im Human Development Index von 2020 landet es auf Rang 189 von 189. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als 1,90 Dollar am Tag. Was kann humanitäre Hilfe in so einem Land bewirken?

"In einigen Teilen des Landes, die stark von Konflikten betroffen sind, vor allem in den Regionen Diffa und Tillabéri, trägt die humanitäre Hilfe maßgeblich zum Überleben der Bevölkerung bei."

Moussa Tchangari ist Generalsekretär der "Alternative Espaces Citoyens", einer Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Niamey, Niger. Im Süden des Landes kommt es immer wieder zu Vertreibungen durch Terrororganisationen wie Boko Haram. Dazu kommen Konflikte in Nachbarländern, allgemeine Armut und die Folgen des Klimawandels: "Die humanitären Organisationen liefern Nahrung, Unterkünfte et cetera. Aber die internationale Hilfe kann das Problem nicht lindern. Sie ist nichts, auf dem man ein Leben aufbauen könnte, und geht am echten Potenzial des Landes vorbei."

Humanitäre Hilfe ist eigentlich als kurzfristiges Instrument gedacht. Sie soll akute Not lindern. Lösungen will sie nicht liefern. Das unterscheidet die Nothilfe von der Entwicklungshilfe.

Was aber, wenn der Ausnahmezustand zum Dauerzustand wird? Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im Human Development Index von 2020 landet es auf Rang 189 von 189. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als 1,90 Dollar am Tag. Was kann humanitäre Hilfe in so einem Land bewirken?

"Die jungen Menschen wollen nicht von Wohltätigkeit leben. Sie wollen von ihrer Arbeit leben. Aber dabei werden sie nicht unterstützt und in ihren Bedürfnissen nicht ernst genommen."

Nigers Polizei und Armee wird mit EU-Mitteln ausgebaut

"Ich möchte mich bedanken, weil Niger sehr erfolgreich beim Kampf gegen die illegale Migration mit uns zusammenarbeitet und hier herausragende Arbeit leistet", sagte Angela Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem damaligen nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou 2018 auf Schloss Meseberg. Seitdem die EU nach 2015 den Schutz ihrer Außengrenzen auch in die Sahelzone verlagert hat, tauchen Länder wie Niger plötzlich auf dem politischen Radar auf.

"Und deshalb muss es Hand in Hand gehen. Auf der einen Seite Kampf gegen illegale Migration und auf der anderen Seite Entwicklungschancen für die Menschen in den betroffenen Regionen", sagt Merkel weiter. " Wir haben in Deutschland ein Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es."

Eine Milliarde Euro hat Brüssel in den letzten drei Jahren als Staatshilfe an die nigrische Regierung überwiesen. Dass das Geld bei der Bevölkerung ankommt und damit Fluchtursachen bekämpft werden, ist unwahrscheinlich. Denn vorrangig sollen Polizei und Armee mit europäischen Mitteln ausgebildet und aufgerüstet werden. Migrationsrouten blockieren, Migranten abweisen, Schlepper bekämpfen – das sind die Ziele der EU-Politik im Sahel.

Eine Milliarde Euro hat Brüssel in den letzten drei Jahren als Staatshilfe an die nigrische Regierung überwiesen. Dass das Geld bei der Bevölkerung ankommt und damit Fluchtursachen bekämpft werden, ist unwahrscheinlich. Denn vorrangig sollen Polizei und Armee mit europäischen Mitteln ausgebildet und aufgerüstet werden. Migrationsrouten blockieren, Migranten abweisen, Schlepper bekämpfen – das sind die Ziele der EU-Politik im Sahel.

Moussa Tchangari aus Niger hat ganz andere Sorgen als die Sicherheit Europas. Er fragt sich, wie junge Menschen in seinem Land die Chance auf eine bessere Zukunft bekommen könnten. Auf die humanitäre Hilfe zählt er dabei eher nicht. "Das Geld, das zur Verwaltung der humanitären Krisen ausgegeben wird, übersteigt bei weitem das Budget, das in die Vorbeugung von solchen Krisen gesteckt wird", sagt er. "Generell kann man sagen: Man lässt die Lage in unserem Land verkommen. Und dann kommt die humanitäre Hilfe als Feuerwehr und verteilt Geld nach dem Gießkannenprinzip."

Nigers Präsident und die deutsche Bundeskanzlerin auf der Plakatwand vereint: Für EU-Gelder soll Niger Migrationsrouten blockieren.© picture alliance / dpa / Esma Cakir

Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden

Projekte, die an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigehen. Regionen, die derart von Hilfe abhängig werden, dass eine nachhaltige Entwicklung unmöglich wird. Politische Vereinnahmung. Die Fallstricke für die internationale Hilfe sind enorm.

Ist internationale Solidarität trotzdem möglich? "Wir haben aus der Debatte der kritischen Sozialarbeit den Slogan übernommen: Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden. Das muss parallel sein", sagt Katja Maurer von medico international. "Wir müssen das Recht auf Hilfe verteidigen. Es gibt immer Fälle, in denen Menschen in Not geraten, und dann haben sie ein Recht auf Hilfe. Wir müssen es kritisieren. Wir müssen also gucken: Welche Machtverhältnisse bilden sich in der Hilfe wieder ab. Das müssen wir verstehen und uns selbst darin immer kritisch selbst reflektieren. Und unsere Arbeit muss darauf zielen, dass wir wieder verschwinden. Und das heißt, es muss auf eine Selbstermächtigung der Leute hinauslaufen."

Ist internationale Solidarität trotzdem möglich? "Wir haben aus der Debatte der kritischen Sozialarbeit den Slogan übernommen: Hilfe verteidigen, kritisieren, überwinden. Das muss parallel sein", sagt Katja Maurer von medico international. "Wir müssen das Recht auf Hilfe verteidigen. Es gibt immer Fälle, in denen Menschen in Not geraten, und dann haben sie ein Recht auf Hilfe. Wir müssen es kritisieren. Wir müssen also gucken: Welche Machtverhältnisse bilden sich in der Hilfe wieder ab. Das müssen wir verstehen und uns selbst darin immer kritisch selbst reflektieren. Und unsere Arbeit muss darauf zielen, dass wir wieder verschwinden. Und das heißt, es muss auf eine Selbstermächtigung der Leute hinauslaufen."

Selbstermächtigung während der Coronakrise

Wie eine solche Selbstermächtigung im Kleinen aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Camp Moria in Lesbos. Als im März 2020 die Coronapandemie in Europa um sich griff, beendeten die meisten NGOs ihre Tätigkeit im Flüchtlingslager. Die Bewohner waren sich selbst überlassen – in unhaltbaren sanitären Zuständen. Und kaum jemand wusste über das Virus Bescheid.

"Die Idee war, mit den anderen Bewohnern zu sprechen in ihrer Muttersprache und Informationen zu verbreiten. Die meisten Menschen in Moria hatten ja keinen Zugang zum Internet oder zu Social Media. Sie waren abgeschnitten von der Welt und den Nachrichten. Andere aber waren mit der Außenwelt verbunden. Sie hatten Informationen. Die haben wir dann im Camp verbreitet und den Leuten klargemacht, wie das Virus uns bedroht."

Omid Alizada kennt sich als Pharmazeut gut in medizinischen Fragen aus. Er trommelte ein paar Gleichgesinnte – allesamt Geflüchtete – zusammen und begann eine Kampagne im Camp. Das "Moria Corona Awareness Team" war gegründet. Ein Budget hatte er nicht, aber es gab auch keine sprachlichen oder kulturellen Barrieren.

"Wir haben zum Beispiel Poster gemacht und Flyer verteilt mit den wichtigsten Informationen in verschiedenen Sprachen. Es war etwas, das wir machen mussten. Wir wurden hier ja einfach zurückgelassen, als wären wir vergessen worden."

Auch im neuen Camp Kara Tepe macht das "Moria Corona Awareness Team" weiter. Es verteilt Desinfektionsmittel, machte Werbung für die Impfung. Mittlerweile bekommt es Unterstützung von kleineren Organisationen. "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet das Schlagwort – eigentlich schon längst bekannt, aber in der Praxis immer noch viel zu selten umgesetzt.

"Die Idee war, mit den anderen Bewohnern zu sprechen in ihrer Muttersprache und Informationen zu verbreiten. Die meisten Menschen in Moria hatten ja keinen Zugang zum Internet oder zu Social Media. Sie waren abgeschnitten von der Welt und den Nachrichten. Andere aber waren mit der Außenwelt verbunden. Sie hatten Informationen. Die haben wir dann im Camp verbreitet und den Leuten klargemacht, wie das Virus uns bedroht."

Omid Alizada kennt sich als Pharmazeut gut in medizinischen Fragen aus. Er trommelte ein paar Gleichgesinnte – allesamt Geflüchtete – zusammen und begann eine Kampagne im Camp. Das "Moria Corona Awareness Team" war gegründet. Ein Budget hatte er nicht, aber es gab auch keine sprachlichen oder kulturellen Barrieren.

"Wir haben zum Beispiel Poster gemacht und Flyer verteilt mit den wichtigsten Informationen in verschiedenen Sprachen. Es war etwas, das wir machen mussten. Wir wurden hier ja einfach zurückgelassen, als wären wir vergessen worden."

Auch im neuen Camp Kara Tepe macht das "Moria Corona Awareness Team" weiter. Es verteilt Desinfektionsmittel, machte Werbung für die Impfung. Mittlerweile bekommt es Unterstützung von kleineren Organisationen. "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet das Schlagwort – eigentlich schon längst bekannt, aber in der Praxis immer noch viel zu selten umgesetzt.

Nicht helfen ist auch keine Lösung

Humanitäre Krisen gibt es überall auf der Welt. Ihnen mit Bedacht zu begegnen, müsste das Ziel einer immer größer werdenden Hilfsbranche sein. Einige der Schritte dahin haben die Organisationen bereits gemacht: Bevor Projekte beginnen, muss geklärt sein, welcher Bedarf genau besteht. Es braucht eine verbesserte Koordination zwischen den Akteuren und eine viel stärkere Einbindung der Betroffenen.

Mit einem wird sich die Branche sicherlich am schwersten tun: Hilfe so zu gestalten, dass sie überflüssig wird. Und trotzdem – bei aller Kritik an der internationalen Hilfe ist eines sicher: Nicht helfen wäre auch keine Lösung.

Mit einem wird sich die Branche sicherlich am schwersten tun: Hilfe so zu gestalten, dass sie überflüssig wird. Und trotzdem – bei aller Kritik an der internationalen Hilfe ist eines sicher: Nicht helfen wäre auch keine Lösung.

"Wir können uns nicht aus der Welt verabschieden", sagt Katja Maurer von medico international. "Wir tragen eine große Verantwortung. Wir haben hier die finanziellen Mittel. Das heißt, wir brauchen eine globale Umverteilung, wie auch immer die aussehen kann."