Moloch oder Wohnquartier?

Dass Städte planbar seien bis ins kleinste Detail, ist ein alter Traum der Menschheit. Noch im 20. Jahrhundert träumten Architekten wie Le Corbusier diesen Traum. Heute geht die Stadtplanung nur kleinteilig vor, den großen Wurf einer Idealstadt wagt niemand mehr. Glücklicherweise, meinen einige.

Taxifahrer: " Ich wünsch mir nichts mehr. Es ist einfach vorbei. Die Stadt stirbt. Aus. Einfach aus.“

... sagt der Berliner Taxifahrer und blickt auf die Gebäude des DaimlerChrysler-Konzerns am Potsdamer Platz.

Busrundfahrt durch Berlin: „I will try to give you …“

... sagt Christian Hajer, Referent bei der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durch das Mikrofon im Reisebus zu 40 Bürgermeistern und Stadtplanern aus Europa, Asien, Afrika und Amerika.

Patrick Ramiaramanana: „Wichtig ist nur: Man soll nicht gegen Armut kämpfen, man muss für die Entwicklung kämpfen.“

... sagt Patrick Ramiaramanana, Bürgermeister von Antananarivo in Madagaskar, bei einem Kongress des Städtenetzwerks „Metropolis“.

Schulz: „Wir versuchen natürlich, als kleine Planungszwerge, zukunftsträchtige Nutzung dennoch zu konzipieren, ich sag bewusst: am grünen Tisch. Das war das Schicksal von allen Stadtplanern, allen. Und die Geschichte wird dann darüber richten, ob sie gut lag oder nicht.“

... sagt Franz Schulz, Baustadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain, im achten Stockwerk des Rathauses.

Göschel: „"Solche langfristigen Konzepte – und das ist ihre Crux – setzen immer voraus, dass wir das jetzt schon wissen. Weil wir aber wissen, dass wir es nicht wissen, werden wir sehr zurückhaltend in der Formulierung solcher langfristigen Ziele.“

... sagt Albrecht Göschel, Leiter des Projekts „Stadt 2030“ beim Deutschen Institut für Urbanistik, in einem Verwaltungsgebäude aus der NS-Zeit, geplant von Hitlers Chefarchitekten Albert Speer.

Die Stadt der Zukunft ist so alt wie die Zivilisation. Der große Staatsmann von Athen, Perikles, ließ 444 vor Christus in Süditalien die Stadt Thurioi bauen, „eine ideale Stadt für die neue demokratische Gesellschaft“. Aber nicht erst seit Perikles sind Stadt-Visionen immer auch der Versuch, gesellschaftliche Utopien sichtbar werden zu lassen. Idealstädte stehen für eine andere, für die gute Zukunft. Im Mittelalter bot das „himmlische Jerusalem“ Orientierung – kein räumlicher Plan, sondern die religiöse Vorstellung von der Stadt des Friedens auf Erden.

Etliche Entwürfe von der idealen Stadt blieben Theorie. Manche Idealstadt wurde gebaut, etwa die venezianische Festungsstadt Palmanova bei Udine im 16. Jahrhundert: strahlenförmig aufgebaut, mit einem kreisförmigen Straßensystem. Die Stadtidee des italienischen Philosophen Tomaso Campanella von 1623 wurde nie Realität: ein obrigkeitlich und zentralistisch aufgebauter Sonnenstaat. In dieser idealen Bürgerschaft sollte es weder Privateigentum noch den familiären Haushalt oder eine Intimsphäre geben. Ein kreisförmiger Berg, auf dem die Häuser in Terrassen angeordnet sind.

Göschel: „Und das sind sieben solche konzentrischen Kreise, in denen sozusagen auch die Hierarchie der Stadt sich ausdrückt. Der oberste Kreis oder der innerste Kreis wird sozusagen nur noch von der absoluten Elite dieser Stadt bewohnt, und das ganze Ding ist eine Art pädagogisches System.“

Idealstädte entstanden im Barock auch in Deutschland – Selbstdarstellungen absolutistischer Herrscher, etwa Mannheim, eine Stadt aus Planquadraten, oder Karlsruhe, mit einem Grundriss, im dem alles auf ein Zentrum zuläuft. Aber die Ordnung im Stadtplan hatte bald ein Ende: Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen die Städte zu unüberschaubaren Steinwüsten.

Göschel: „Erstens eine völlige Gestaltlosigkeit und Unüberschaubarkeit: riesige Stadtlandschaften, die überhaupt nicht aufhörten, also Manchester. Wo man durchwandern konnte, und das war nie zu Ende. Also nicht mehr die überschaubare Stadt des Mittelalters in ihren Stadtmauern. Zweitens die unglaubliche Ungleichheit, also einerseits Armut und andererseits Reichtum, in einer Stadt verbunden.“

Die Stadt wurde zum Alptraum: In den Arbeiterquartieren des 19. Jahrhunderts herrschten Enge und Anonymität. Sie waren Brutstätten der Revolution, des Aufbegehrens gegen menschenunwürdige Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Die klassische europäische Stadt war überholt: Der Markt als Mitte, das Rathaus, die Kirche und die Gebäude der Zünfte im Zentrum, darum Wohnhäuser und Werkstätten – eine Stadt, in der die Bewohner jeden Winkel und sich untereinander gekannt hatten. Diese Stadt wich im 19. und 20. Jahrhundert einer unübersichtlichen Ansammlung von Gebäuden und Straßen. Bis heute bewegen sich die Menschen in ihren Städten wie in einem Dschungel zwischen einzelnen vertrauten Punkten, vorbei an fremdem Gelände.

Zu den wichtigsten revolutionären Stadtutopien des 20. Jahrhunderts gehören die Entwürfe von Le Corbusier. Er wollte den radikalen Bruch mit der Stadt des 19. Jahrhunderts. Hochhäuser im Grünen, schachbrettartig angeordnet, sollten das traditionelle Paris ersetzen. Im Zentrum die Stadt der Arbeit, in der Peripherie Wohnstädte. 1922 entwarf Le Corbusier die „Ville Contemporaine“ und 1925 den „Plan Voisin“ für Paris – eine nie realisierte Zukunftsstadt, die er als ein „soziales Befriedungsmittel“ und „Alternative zur gesellschaftlichen Umwälzung“ verstand. Albrecht Göschel vom Deutschen Institut für Urbanistik hält Corbusiers Pläne für total undemokratisch.

Göschel: „Stadtplaner waren sehr leicht geneigt, von einem idealen und sehr harmonischen Gesellschaftsbild auszugehen und nicht von der Tatsache, dass Menschen als Individuen ihre Interessen verfolgen und ihre eigenen Wohnvorstellungen zu realisieren beabsichtigen – und nicht in einer vorgeordneten Welt des Planers leben wollten. Und daran sind noch sehr moderne Stadtvisionen – die von Corbusier zum Beispiel – sind daran im Grunde gescheitert. Sie zeigen darin ihren terroristischen Touch, den diese Entwürfe haben.

Stadtplaner haben diktatorischen Touch, diktatorische Haltung. Stadtplaner haben sehr lange dazu geneigt, zu sagen: Wir wissen, wie es richtig ist, wie die Stadt aussehen soll. Wir wissen, wie man sie machen müsste. Und wir haben – woher auch immer – wie ein Gott das Wissen und die Fähigkeit, die Stadt optimal zu machen. Und dann werden solche Gesamtentwürfe gemacht, wie sie bis zu Corbusiers Entwürfen entstanden sind, und wenn man sie bei Lichte besieht, diese Dinge, sind sie grauenvoll.“

Die grüne Hochhäuser-Wohnstadt der 60er und 70er Jahre, Pläne, die den Corbusier-Entwürfen verwandt sind, hat die Menschheit nicht „sozial befriedet“. Im Gegenteil. Heute gehören sie zu den unbeliebten Wohnlagen: die Nordweststadt in Frankfurt am Main oder das Märkische Viertel in Berlin.

Berliner: „Furchtbar. Da möchte ich nicht wohnen. Da möchte ich nicht tot über der Hecke hängen. Dit find ick einfach nur absolut furchtbar. Reine Ghettos.“

Bus Rundfahrt durch Berlin: „"After reunification it was decided in this area here in Friedrichstraße that we will have no high rise buildings here …“

Göschel: „Wir werden einerseits Boomzentren haben, das ist zum Beispiel München, wahrscheinlich auch Stuttgart, wahrscheinlich auch Hamburg, wahrscheinlich auch Frankfurt, und das sind sie aber auch so ziemlich, Düsseldorf, Köln hängt auf der Kippe, wird aber wahrscheinlich nicht gravierend schrumpfen. Und dagegen eine große Anzahl von dramatisch schrumpfenden Städten. Wir werden keine größeren Städte haben, die es dann nicht mehr gibt. Aber wir werden kleinere Siedlungsbereiche haben, also sagen wir mal Zehntausend-Einwohner-Städte, die in 30 Jahren praktisch nicht mehr existieren, und in 50 Jahren ganz gewiss auch Städte haben, die so in der Zwanzigtausend-Einwohner-Dimension liegen, also wo dann nichts mehr ist.“

Taxifahrer: „Die Städte sterben zuerst, das Land stirbt später, die Städte sterben zuerst, das ist klar.“

Der Unheilsprophet am Steuer des Berliner Taxis hat Recht. Zumindest ein bisschen. Glaubt man den Experten vom Deutschen Institut für Urbanistik, dann wird es eine „Polarisierung“ zwischen den Städten geben und innerhalb der Städte: Blüte hier, Sterben dort.

Zuallererst, meinen sie, werden die Industriezentren verschwinden, die in DDR-Zeiten aufgebaut wurden. Zum Beispiel Schwedt, wo die Öl-Pipeline aus der Sowjetunion das Land erreichte und die Zentralökonomen große Chemiewerke bauen ließen. Und Guben, das ganz von der Filzindustrie abhing. Und Eisenhüttenstadt, das früher vom Stahlwerk leben konnte.

Göschel: „Sie sind quasi von kleinen Orten zu relativ großen Werkssiedlungen umgebaut worden, und das ist keine Basis mehr für diese Städte, und deswegen werden sie schrumpfen und wahrscheinlich in die Nähe der Auflösung geraten, zumindest in 50 Jahren. Daran führt kein Weg vorbei. Das ist die Frage sozusagen, wie lange man es sich leisten kann, eine Einwohnerschaft, die dort irgendwie vielleicht ein Heimatrecht beansprucht sozusagen emotional, durch teure Infrastruktur dieses Heimatrecht zu geben – die haben ein Recht, dort zu leben, wir müssen das bezahlen. Das wird dann so teuer, dass man dann irgendwann sagt: Es ist vorbei.“

Das Städtesterben im Osten, ein neues Phänomen in der deutschen Geschichte, wird nach den DDR-Werkssiedlungen wohl auch die Kleinstädte erfassen. Orte mit 20 000 Einwohnern, die heute schon zeitweise geisterhaft leer sind. Albrecht Göschel nennt keine Namen. Aber er könnte Städte wie Wittstock in Brandenburg oder Pößneck in Thüringen meinen: pittoreske Landstädtchen mit uralten Zentren.

Göschel: „Ich glaube, dass wir uns an den Gedanken, dass solche Kirchen dann da rum stehen und die Stadt eben nicht mehr ist, daran gewöhnen müssen. Es gibt natürlich also sozusagen Theorien, die sagen: Irgendwann kippt das um. Wenn Sie das rein unter Marktgesichtspunkten sehen würden, dann sind die Zentren relativ teuer, und irgendwann lohnt es sich nicht mehr, in den Zentren zu wohnen, weil das teuer ist, oder zu arbeiten, und man sucht eine billige Alternative, und das könnten dann die sein. Ich halte das für einen Trugschluss.“

Die Städte im Osten werden aufgelöst wie vor fünfzehn Jahren die planwirtschaftlichen Betriebe. Im Falle der Städte wird es für die letzten Bewohner vielleicht sogar einen Sozialplan geben. Wer umzieht, bekommt Geld vom Staat.

Busrundfahrt durch Berlin: „For example our senator for planning said: What kind of city do we want? Do we want Phoenix in Arizona or do we want Hong Kong? We want something in the middle … and we want to talk about quality in the city center …“

Taxifahrer: „Skandinavische Städte – okay. Aber hier? Aber is auch vorbei in Skandinavien, also. Im Prinzip kann man ganz Europa abhaken. Die Region wird sterben. Asien wird aufblühen und Europa wird sterben.“

Bedrohlicher als das Sterben der Städte in Ostdeutschland erscheint ihr rasantes Wachstum in der Dritten Welt. Die Stadtbevölkerung wächst weltweit jeden Tag um 180.000 Einwohner. Es entstehen so genannte Megacitys mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Die Vereinten Nationen erwarten für das Jahr 2015 27 solcher Riesenstädte wie Lagos in Nigeria, Sao Paolo in Brasilien oder Mexico City, wo schon heute zwischen 15 und 20 Millionen Menschen wohnen.

Auch die Hauptstadt von Madagaskar, Antananarivo, verzeichnet ein kräftiges Wachstum. 1,2 Millionen Menschen wohnen in der Stadt. Vor drei Jahrzehnten waren es noch 300.000. Bürgermeister ist Patrick Ramiaramanana. Mit Hilfe der Weltbank bemüht er sich seit zwei Jahren, Slumbezirken in der Stadt eine Infrastruktur zu geben.

Patrick Ramiaramanana: „Haben wir dann mit dieser Bevölkerung richtig gesprochen, dass wir die nicht aus der Stadt rausschmeißen wollen, sondern wir müssen die [Stadt] organisieren. Das große Problem ist: Man organisiert eine Stadt, die schon existiert [ist], aber chaotisch. Und da muss dann richtige Kommunikation gemacht werden, und das fehlt ab und zu mal auch oder sehr oft.“

Ob in Afrika, Asien oder Südamerika – Bürgermeister von Megacitys haben überall mit der Anarchie der stetig wachsenden Slums zu kämpfen – mit Notständen in der Wasserversorgung, Chaos bei der Müllbeseitigung, Kriminalität und Analphabetismus. Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, UN-HABITAT, bemüht sich, den Regierungen der Riesenstädte zu helfen. Direktorin des Programms ist Anna Tibaijuka aus Tansania.

„Alle diese Millionen von armen Menschen in den Städten sorgen ja eigentlich für sich selbst. Aber das System ist im Normalfall gegen sie. Wenn sie also in ihre Slums investieren, dann kommt die Stadtverwaltung und bekämpft das. Aber ohne Dialog mit ihnen geht es nicht. Als Stadtplaner im Rahmen der Vereinten Nationen unterstützen wir natürlich geplante Städte, aber wenn Menschen spontan und von sich aus handeln, dann muss man mit ihnen ins Gespräch kommen.

Manchmal müssen sie um ihrer eigenen Sicherheit willen umgesiedelt werden. Manchmal besiedeln sie sehr unsicheres Land, Sumpfgebiete, oder solche, die von Überschwemmungen bedroht sind und andere. Dann muss man diese Slums umsiedeln. Die Frage ist aber, wie man das macht. Man muss mit den Bewohnern ins Gespräch kommen und ihnen klar machen, dass eine Umsiedlung wichtig ist, und man muss ihnen das Recht geben, auch Besitzer ihrer Wohnungen zu werden, so dass sie selbst verantwortlich in ihre Wohnungen investieren können.“

Alles das ist Patrick Ramiaramanana in einem von sechs Bezirken der Hauptstadt von Madagaskar gelungen – zumindest nach seinem eigenen Bericht. Mit Stolz erzählt er, wie er, ein Kommunalpolitiker, den Kontakt zur Weltbank herstellte und 10 Millionen Dollar für seine Stadt aus Washington erhielt. Die Nationalregierung von Madagaskar konnte er umgehen.

Patrick Ramiaramanana: „Als wir dann angefangen haben, dann haben wir [eine] neue Straße gebaut, durch die Überlegung: Eine Straße geht immer durch die Hauptstadt, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Das ist genau wie in Sao Paolo oder in den anderen Städten. Dann haben wir überlegt: Das muss eine Bedeutung haben, dann haben wir eine neue Straße geplant, Marktplätze geplant, Schulaufbau geplant, Wasserversorgung geplant und dann die Abfallentsorgung ein bisschen professioneller gemacht. Und die Bevölkerung muss teilnehmen, sonst geht es ja auch nicht.“

Der Slumbezirk von Antananarivo verwandelte sich in den vergangenen zwei Jahren in ein wirkliches Stadtquartier. Inzwischen, so Bürgermeister Ramiaramanana, ist er so beliebt, dass ein Investor plant, in der Stadt ein Hotel zu eröffnen. Auch der französische Automobilfabrikant Peugeot soll sich für den Aufbau eines Werkes interessieren.

Patrick Ramiaramanana: „Jetzt ist dieser Stadtteil, dieses Quartier einer der besten in Antananarivo. Die Straße ist da, die Beleuchtung ist da, die Leute nehmen teil an der Entwicklung von ihrem Quartier. Die Marktplätze sind nicht mehr auf dem Boden, sondern richtige Marktplätze. Die Wasserentsorgung: Wenn wir damals nur 30 Wasserquellen haben – jetzt haben wir in diesem Quartier 100. Wir haben aber die Bevölkerung selbst organisieren lassen, dass wir gesagt haben: Das wird bezahlt. Das ist nicht umsonst. Die haben sich organisiert. Das muss man noch richtig beherrschen. Die pflanzen wieder Bäume für die Umwelt, und [das] Gute dabei ist, dass diese Menschen versuchen, die anderen Quartiere zu beeinflussen. Und durch diese Entwicklung kapieren die anderen Bürgermeister von Madagaskar auch, dass man machen kann, wenn man will. Dann geb ich weiter die Tricks, wie man das macht.“

Busrundfahrt durch Berlin: „In the city center we try to get rid of car traffic … toll system …“

Stuttgarter: „Euer Verkehrswesen ist sehr gut, es hat keine Stadt in Deutschland ein besseres oder in Europa. Ihr habet U-Bahnen, Ihr habet S-Bahnen, Straßenbahnen, Züge, überall eine Haltestelle, und überall fahret sie in kurzer Zeit. Das ist also ganz hervorragend.“

Für die Stadtplaner in Deutschland ist ein Zeitalter der Bescheidenheit angebrochen. Der große utopische Entwurf und die ideale Stadt sind nicht mehr gefragt. 100 Jahre nach der Gründung des Deutschen Städtetages treffen sich viele von ihnen unter dem Motto: „Die Zukunft liegt in den Städten“. Dabei geht es um „Zusammenarbeit in der Region“, um die „Sanierung und den Neubau kommunaler Infrastruktur“, um Bildungs- und Jugendpolitik, um Abfallwirtschaft, elektronische Verwaltung und Stadtmanagement.

Göschel: „Man kann nicht von der Stadt reden so wie man ein großes Gebäude organisiert, also baulich organisiert. Und das war immer die Vorstellung der Stadtplaner, also der Städtebauer, dass das irgendwie ginge, dass das sozusagen dasselbe Metier sei, dieselbe Art des Denkens sei. Sondern heute reden wir von einerseits Verkehrssystem, andererseits Versorgungssystem, andererseits von punktuellen Lösungen von Nachhaltigkeit, also mal ein bisschen Grün etc., also von punktuellen Lösungen von Wohnungsbau, von punktuellen Versorgungssituationen mit Infrastruktur etc. Also niemals von einem Gesamtplan, wie es die klassische Stadtentwicklung als Reaktion auf die Industriestadt noch versucht hat.“

Kleine Schritte, überschaubare Lösungen – so lautet das Credo der Stadtplanung heute. Franz Schulz, Baustadtrat des Berliner Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain, erklärt, warum der große Wurf in der Stadtplanung gar nicht möglich ist:

Schulz: „Meine These ist, dass es zum Teil sehr kleinräumig, aber auf jeden Fall auf Teilräume der Stadt bezogen wie ein Flickenteppich die Stadt ungleichzeitige und ungleichmäßige Entwicklungen macht. Während einige Flickenteppiche in der Stadt, im Kern der Stadt stagnieren oder möglicherweise sogar eine Abwärtsbewegung machen, kann ein paar Straßen weiter ein kleiner Teilraum sein, der eine heftige positive Entwicklung macht.“

Göschel: „Selbst wenn wir die Vorstellung haben, dass das, was wir jetzt denken, richtig ist, müssen wir unterstellen, dass wir uns irren können, wie die ganze Geschichte zeigt. Und der Irrtum muss korrigierbar bleiben. Wir können nicht hingehen und sagen: Wir wissen es jetzt, und jetzt machen wir es im riesigen Maßstab, und das ist es dann. Und dann wissen wir 50 Jahre später: mein Gott. Und dann ist es nicht mehr zu beseitigen. Moderne Stadtplanung ist sozusagen ein ständiger Versuch der Fehlerreduktion. Die Ausmaße von Fehlern begrenzt zu halten und die Fehler korrigierbar zu halten, und die Kunst der Stadtentwicklung liegt nicht in der Baukunst, sondern in einem vernünftigen Prozess der Fehlerminimierung. Weil wir sagen: Alles, was wir machen, ist wahrscheinlich auch irgendwo falsch.“

Schulz: „Friedrichshain – das zerfällt, wenn man’s ganz grob betrachtet, in ein Neubauviertel und ein Altbauviertel. Altbauviertel ist – ganz grob gesagt – was östlich von der Warschauer Straße ist. Das sind große Altbau-Bestandsquartiere, wo viele junge Leute hinziehen, Studenten und Auszubildende, viele Kinder in der Zwischenzeit auch da sind, überdurchschnittlich viele. Und auf der westlichen Seite von der Warschauer haben Sie dann einen sehr hohen Anteil von Neubau aus der DDR-Zeit. Und wenn Sie das vergleichen, sehen Sie, dass Sie einen erheblichen Prozess der Veralterung in dem Neubau haben – da stehen wir zum Teil vor Anforderungen aus der Bevölkerung, Kinderspielplätze zurückzubauen, weil gar keine Kinder mehr da sind – und auf der anderen Seite sozusagen eine dynamische positive Entwicklung, weil gerade die jungen Leute die ganzen Quartiere hip finden. Und ich komme beinahe gar nicht nach, diese Grünflächen noch mit Spielplätzen zu erweitern und so weiter – so große Nachfrage ist da.“

Die Worte des Baustadtrates zeugen von großer Bescheidenheit. Er baut Spielplätze in Gründerzeitquartieren, er saniert Altbaubestände. Leiten ihn noch irgendwelche Prinzipien oder Ideen? Franz Schulz nennt drei: Er will die Ansiedlung von Familien in seinem Bezirk fördern, denn ohne Erneuerung, so Schulz, stirbt eine Stadt. Außerdem will er die „Senioren aktiv einbinden“ – was auch immer das bedeuten mag. Und schließlich achtet er darauf, dass die Mieten in den begehrten Lagen des Bezirks nicht allzu rapide steigen.

Mit Großprojekten wie Autobahnen oder neuen Gartenstädten hat Schulz nichts zu tun. Albrecht Göschel findet das gut so.

Göschel: „Jede Stadt, die das heute noch tut, wäre sicherlich falsch beraten, zum Beispiel heute noch große Stadtautobahnen herzustellen. Weil das sind Fixierungen auf Jahrzehnte. Das würden wir unter allen Umständen vermeiden wollen. Wir würden versuchen, immer im Bestand zu korrigieren oder zu verändern. Wir haben einen bestimmten Baubestand. Was kann man in diesem Bestand machen, kann man ihn punktuell erneuern, kann man ihn umnutzen, kann man Zusammenlegungen von Flächen machen, kann man Dachgeschosse ausbauen, kann man mal einen Block wegnehmen und den verändern etc. Also niemals versuchen, einen Bestand zu beseitigen und durch einen anderen zu ersetzen, sondern immer zu versuchen, in dem Bestand, den wir haben, mit dem zu operieren, so weit es geht.“

Die eigentliche Herausforderung, vor der die Stadt der Zukunft in Europa steht, ist im Prinzip dieselbe wie die in der Dritten Welt: Die soziale Situation der Bewohner macht den Stadtplanern Sorge.

Göschel: „Wir haben – das ist auch immer sehr strittig – natürlich Vorstellungen darüber, was eine gute Stadt ist und wir sind ziemlich sicher, dass wir uns von der entfernen im Augenblick. Die deutschen Städte, also die deutschen Kommunen, aber auch die meisten Stadtplaner und Stadtwissenschaftler, Stadtforscher, haben die Vorstellung, dass eine gute Stadt eine Stadt ist, die nicht sehr große soziale Ungleichheiten aufweist, und dass die Utopie immer darin gelegen hat, relativ hohe Gleichheit zu haben. Von der entfernen wir uns im Augenblick, und die wird auch in den nächsten Jahren gravierend aufgegeben werden.“

Busrundfahrt durch Berlin: „We have the Sony center …“

Stadtplanung im großen Maßstab war in Berlin seit der Wiedervereinigung – bei aller Zurückhaltung – doch noch einmal möglich. Der Potsdamer Platz in Berlin bot den Planern des Landes Berlin die Möglichkeit, eine Stadt in der Stadt zu erfinden. Sie überließen diese Möglichkeiten den Konzernen Daimler-Benz und Sony. Entstanden sind zwei kompakte Großstadtviertel mit tausenden Büro-Arbeitsplätzen, extrem teuren Wohnungen, Hotels, Kinos und Geschäften. Ein Ort des Geldverdienens und des Konsums. Öffentliche Plätze, an denen das Sitzen nichts kostet, fehlen ebenso wie Grünanlagen.

Göschel: „Ich bin der Meinung, dass es eine Tragödie ist, was sich dort abgespielt hat, bis auf diese Sachen Leipziger Platz, diese Restbestände, aber es gibt auch Leute, die sagen: Es ist in Ordnung. Ich bin nicht der Meinung, weil unendliche Chancen verpasst worden sind. Der Blick auf die Potsdamer-Platz-Bebauung vom Kulturforum aus ist einfach so was von abgründig schlecht nach meiner Einschätzung. Also das ist kein Zentrum einer Weltstadt, was da hingestellt worden ist.“

Der Enthusiasmus über das neue Stadtviertel in Berlins Mitte hält sich in Grenzen. Manche Passantin in den engen Straßen am Potsdamer Platz hat noch Wünsche anzumelden, auch im Blick auf die Zukunft der Stadt überhaupt:

Studentin: „Noch grüner, noch mehr Parks und Gärten und mehr so Ruhepunkte, also ...“

Stuttgarter: „Also mal Arbeitsplätze, schönes besseres Wohnen, und was noch alles – grün und so alles. Und Einkaufmöglichkeiten gute. Und was soll’s bieten? Das Allgemeine.“

Studentin: „Vielleicht noch mehr coole Architektur, was Cooles. Potsdamer Platz war vielleicht der Versuch, was Cooles zu machen, aber ich find’s nicht so gelungen.“ (lacht)

Heute unterliegt Stadtplanung – mehr als je zuvor – dem Zwang zur wirtschaftlichen Effizienz. Deshalb haben sich die Planer weitgehend auf kleinräumige Veränderungen der Städte zurückgezogen. Der Raum für Zukunftsvisionen ist eng geworden. Und mit ihm auch die Zeit – meint Holger Floeting vom Deutschen Institut für Urbanistik. Er hat sich mit den Folgen der Globalisierung und der Computertechnik für das Gesicht der Städte befasst.

Floeting: „Zugegebenermaßen wird Stadtplanung auch dadurch schwieriger, dass Nutzungszyklen sich auch beschleunigen. Wenn Sie sich ansehen, wie lange industrielle Standorte an einem spezifischen Ort in der Stadt waren, in der Nachkriegszeit beispielsweise, wie wenig sich da räumlich verändert hat, und wenn Sie demgegenüber betrachten, wie schnell Dienstleistungsunternehmen ihren Laptop zusammenklappen und ihre Produktion an anderer Stelle wieder aufmachen können, dann bedeutet das: räumliche Persistenzen sind nicht mehr so stark. Darauf muss natürlich auch Planung reagieren.“

Wenn der Stadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain ein Gelände zur Bebauung ausschreibt, muss er auf die Interessen der Investoren Rücksicht nehmen. Die bebauen erst einmal nur so viel, wie sie vermieten oder verkaufen können.

Schulz: „Heute baut kein Investor und kein Eigentümer mehr etwas auf Vorrat. Da ist die Nachfrage einfach zu gering, zu schwierig geworden. Das heißt: Jeder Investor versucht, sich zwar Planungsrecht zu verschaffen. Das Planungsrecht gestalten wir dabei heute sehr allgemein, sehr flexibel. Wir gehen nicht ins Detail, wir gehen auch weit weg von Regulierungen, sondern sagen beispielsweise, sehr flächenhaft ausgewiesen, das soll ein Kerngebiet werden oder ein Gewerbegebiet werden.

Aber wir geben dann nicht noch mal einzelne Gebäudestrukturen vor oder Ähnliches. So dass eine Reaktion erfolgen kann auf die Entwicklung, aus dem Wissen heraus: Niemand weiß, was in fünf Jahren eine Nachfrage sein wird. Ob er dann einen Viergeschosser baut oder das, was er dann vielleicht zugelassen bekommen hat vom Planungsrecht, den Sechsgeschosser. Das wollen wir bewusst offen halten.“

Wer die Zukunft der Stadt planen will, so scheint es, muss heute wirtschaftlich denken – nicht politisch, nicht sozial, nicht ästhetisch. Von den Folgen weiß der Berliner Taxifahrer.

Taxifahrer: „Ob dit nu Shanghai ist oder hier Potsdamer Platz – sieht doch alles gleich aus. Müssen Sie mal die Geschäftsleute fragen, wenn die wach werden. Die wissen gar nicht, ob sie in Shanghai wach werden oder in Berlin oder in New York. Sieht alles gleich aus. Das gleiche steht auf’m Nachttisch. Alles ist gleich. Die Einheitsmenschen. Roboter, die mit ihren Rollis umherziehen wie Heuschrecken, die umherziehen durch die ganze Welt. So ist die Welt.“

... sagt der Berliner Taxifahrer und blickt auf die Gebäude des DaimlerChrysler-Konzerns am Potsdamer Platz.

Busrundfahrt durch Berlin: „I will try to give you …“

... sagt Christian Hajer, Referent bei der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durch das Mikrofon im Reisebus zu 40 Bürgermeistern und Stadtplanern aus Europa, Asien, Afrika und Amerika.

Patrick Ramiaramanana: „Wichtig ist nur: Man soll nicht gegen Armut kämpfen, man muss für die Entwicklung kämpfen.“

... sagt Patrick Ramiaramanana, Bürgermeister von Antananarivo in Madagaskar, bei einem Kongress des Städtenetzwerks „Metropolis“.

Schulz: „Wir versuchen natürlich, als kleine Planungszwerge, zukunftsträchtige Nutzung dennoch zu konzipieren, ich sag bewusst: am grünen Tisch. Das war das Schicksal von allen Stadtplanern, allen. Und die Geschichte wird dann darüber richten, ob sie gut lag oder nicht.“

... sagt Franz Schulz, Baustadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain, im achten Stockwerk des Rathauses.

Göschel: „"Solche langfristigen Konzepte – und das ist ihre Crux – setzen immer voraus, dass wir das jetzt schon wissen. Weil wir aber wissen, dass wir es nicht wissen, werden wir sehr zurückhaltend in der Formulierung solcher langfristigen Ziele.“

... sagt Albrecht Göschel, Leiter des Projekts „Stadt 2030“ beim Deutschen Institut für Urbanistik, in einem Verwaltungsgebäude aus der NS-Zeit, geplant von Hitlers Chefarchitekten Albert Speer.

Die Stadt der Zukunft ist so alt wie die Zivilisation. Der große Staatsmann von Athen, Perikles, ließ 444 vor Christus in Süditalien die Stadt Thurioi bauen, „eine ideale Stadt für die neue demokratische Gesellschaft“. Aber nicht erst seit Perikles sind Stadt-Visionen immer auch der Versuch, gesellschaftliche Utopien sichtbar werden zu lassen. Idealstädte stehen für eine andere, für die gute Zukunft. Im Mittelalter bot das „himmlische Jerusalem“ Orientierung – kein räumlicher Plan, sondern die religiöse Vorstellung von der Stadt des Friedens auf Erden.

Etliche Entwürfe von der idealen Stadt blieben Theorie. Manche Idealstadt wurde gebaut, etwa die venezianische Festungsstadt Palmanova bei Udine im 16. Jahrhundert: strahlenförmig aufgebaut, mit einem kreisförmigen Straßensystem. Die Stadtidee des italienischen Philosophen Tomaso Campanella von 1623 wurde nie Realität: ein obrigkeitlich und zentralistisch aufgebauter Sonnenstaat. In dieser idealen Bürgerschaft sollte es weder Privateigentum noch den familiären Haushalt oder eine Intimsphäre geben. Ein kreisförmiger Berg, auf dem die Häuser in Terrassen angeordnet sind.

Göschel: „Und das sind sieben solche konzentrischen Kreise, in denen sozusagen auch die Hierarchie der Stadt sich ausdrückt. Der oberste Kreis oder der innerste Kreis wird sozusagen nur noch von der absoluten Elite dieser Stadt bewohnt, und das ganze Ding ist eine Art pädagogisches System.“

Idealstädte entstanden im Barock auch in Deutschland – Selbstdarstellungen absolutistischer Herrscher, etwa Mannheim, eine Stadt aus Planquadraten, oder Karlsruhe, mit einem Grundriss, im dem alles auf ein Zentrum zuläuft. Aber die Ordnung im Stadtplan hatte bald ein Ende: Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen die Städte zu unüberschaubaren Steinwüsten.

Göschel: „Erstens eine völlige Gestaltlosigkeit und Unüberschaubarkeit: riesige Stadtlandschaften, die überhaupt nicht aufhörten, also Manchester. Wo man durchwandern konnte, und das war nie zu Ende. Also nicht mehr die überschaubare Stadt des Mittelalters in ihren Stadtmauern. Zweitens die unglaubliche Ungleichheit, also einerseits Armut und andererseits Reichtum, in einer Stadt verbunden.“

Die Stadt wurde zum Alptraum: In den Arbeiterquartieren des 19. Jahrhunderts herrschten Enge und Anonymität. Sie waren Brutstätten der Revolution, des Aufbegehrens gegen menschenunwürdige Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Die klassische europäische Stadt war überholt: Der Markt als Mitte, das Rathaus, die Kirche und die Gebäude der Zünfte im Zentrum, darum Wohnhäuser und Werkstätten – eine Stadt, in der die Bewohner jeden Winkel und sich untereinander gekannt hatten. Diese Stadt wich im 19. und 20. Jahrhundert einer unübersichtlichen Ansammlung von Gebäuden und Straßen. Bis heute bewegen sich die Menschen in ihren Städten wie in einem Dschungel zwischen einzelnen vertrauten Punkten, vorbei an fremdem Gelände.

Zu den wichtigsten revolutionären Stadtutopien des 20. Jahrhunderts gehören die Entwürfe von Le Corbusier. Er wollte den radikalen Bruch mit der Stadt des 19. Jahrhunderts. Hochhäuser im Grünen, schachbrettartig angeordnet, sollten das traditionelle Paris ersetzen. Im Zentrum die Stadt der Arbeit, in der Peripherie Wohnstädte. 1922 entwarf Le Corbusier die „Ville Contemporaine“ und 1925 den „Plan Voisin“ für Paris – eine nie realisierte Zukunftsstadt, die er als ein „soziales Befriedungsmittel“ und „Alternative zur gesellschaftlichen Umwälzung“ verstand. Albrecht Göschel vom Deutschen Institut für Urbanistik hält Corbusiers Pläne für total undemokratisch.

Göschel: „Stadtplaner waren sehr leicht geneigt, von einem idealen und sehr harmonischen Gesellschaftsbild auszugehen und nicht von der Tatsache, dass Menschen als Individuen ihre Interessen verfolgen und ihre eigenen Wohnvorstellungen zu realisieren beabsichtigen – und nicht in einer vorgeordneten Welt des Planers leben wollten. Und daran sind noch sehr moderne Stadtvisionen – die von Corbusier zum Beispiel – sind daran im Grunde gescheitert. Sie zeigen darin ihren terroristischen Touch, den diese Entwürfe haben.

Stadtplaner haben diktatorischen Touch, diktatorische Haltung. Stadtplaner haben sehr lange dazu geneigt, zu sagen: Wir wissen, wie es richtig ist, wie die Stadt aussehen soll. Wir wissen, wie man sie machen müsste. Und wir haben – woher auch immer – wie ein Gott das Wissen und die Fähigkeit, die Stadt optimal zu machen. Und dann werden solche Gesamtentwürfe gemacht, wie sie bis zu Corbusiers Entwürfen entstanden sind, und wenn man sie bei Lichte besieht, diese Dinge, sind sie grauenvoll.“

Die grüne Hochhäuser-Wohnstadt der 60er und 70er Jahre, Pläne, die den Corbusier-Entwürfen verwandt sind, hat die Menschheit nicht „sozial befriedet“. Im Gegenteil. Heute gehören sie zu den unbeliebten Wohnlagen: die Nordweststadt in Frankfurt am Main oder das Märkische Viertel in Berlin.

Berliner: „Furchtbar. Da möchte ich nicht wohnen. Da möchte ich nicht tot über der Hecke hängen. Dit find ick einfach nur absolut furchtbar. Reine Ghettos.“

Bus Rundfahrt durch Berlin: „"After reunification it was decided in this area here in Friedrichstraße that we will have no high rise buildings here …“

Göschel: „Wir werden einerseits Boomzentren haben, das ist zum Beispiel München, wahrscheinlich auch Stuttgart, wahrscheinlich auch Hamburg, wahrscheinlich auch Frankfurt, und das sind sie aber auch so ziemlich, Düsseldorf, Köln hängt auf der Kippe, wird aber wahrscheinlich nicht gravierend schrumpfen. Und dagegen eine große Anzahl von dramatisch schrumpfenden Städten. Wir werden keine größeren Städte haben, die es dann nicht mehr gibt. Aber wir werden kleinere Siedlungsbereiche haben, also sagen wir mal Zehntausend-Einwohner-Städte, die in 30 Jahren praktisch nicht mehr existieren, und in 50 Jahren ganz gewiss auch Städte haben, die so in der Zwanzigtausend-Einwohner-Dimension liegen, also wo dann nichts mehr ist.“

Taxifahrer: „Die Städte sterben zuerst, das Land stirbt später, die Städte sterben zuerst, das ist klar.“

Der Unheilsprophet am Steuer des Berliner Taxis hat Recht. Zumindest ein bisschen. Glaubt man den Experten vom Deutschen Institut für Urbanistik, dann wird es eine „Polarisierung“ zwischen den Städten geben und innerhalb der Städte: Blüte hier, Sterben dort.

Zuallererst, meinen sie, werden die Industriezentren verschwinden, die in DDR-Zeiten aufgebaut wurden. Zum Beispiel Schwedt, wo die Öl-Pipeline aus der Sowjetunion das Land erreichte und die Zentralökonomen große Chemiewerke bauen ließen. Und Guben, das ganz von der Filzindustrie abhing. Und Eisenhüttenstadt, das früher vom Stahlwerk leben konnte.

Göschel: „Sie sind quasi von kleinen Orten zu relativ großen Werkssiedlungen umgebaut worden, und das ist keine Basis mehr für diese Städte, und deswegen werden sie schrumpfen und wahrscheinlich in die Nähe der Auflösung geraten, zumindest in 50 Jahren. Daran führt kein Weg vorbei. Das ist die Frage sozusagen, wie lange man es sich leisten kann, eine Einwohnerschaft, die dort irgendwie vielleicht ein Heimatrecht beansprucht sozusagen emotional, durch teure Infrastruktur dieses Heimatrecht zu geben – die haben ein Recht, dort zu leben, wir müssen das bezahlen. Das wird dann so teuer, dass man dann irgendwann sagt: Es ist vorbei.“

Das Städtesterben im Osten, ein neues Phänomen in der deutschen Geschichte, wird nach den DDR-Werkssiedlungen wohl auch die Kleinstädte erfassen. Orte mit 20 000 Einwohnern, die heute schon zeitweise geisterhaft leer sind. Albrecht Göschel nennt keine Namen. Aber er könnte Städte wie Wittstock in Brandenburg oder Pößneck in Thüringen meinen: pittoreske Landstädtchen mit uralten Zentren.

Göschel: „Ich glaube, dass wir uns an den Gedanken, dass solche Kirchen dann da rum stehen und die Stadt eben nicht mehr ist, daran gewöhnen müssen. Es gibt natürlich also sozusagen Theorien, die sagen: Irgendwann kippt das um. Wenn Sie das rein unter Marktgesichtspunkten sehen würden, dann sind die Zentren relativ teuer, und irgendwann lohnt es sich nicht mehr, in den Zentren zu wohnen, weil das teuer ist, oder zu arbeiten, und man sucht eine billige Alternative, und das könnten dann die sein. Ich halte das für einen Trugschluss.“

Die Städte im Osten werden aufgelöst wie vor fünfzehn Jahren die planwirtschaftlichen Betriebe. Im Falle der Städte wird es für die letzten Bewohner vielleicht sogar einen Sozialplan geben. Wer umzieht, bekommt Geld vom Staat.

Busrundfahrt durch Berlin: „For example our senator for planning said: What kind of city do we want? Do we want Phoenix in Arizona or do we want Hong Kong? We want something in the middle … and we want to talk about quality in the city center …“

Taxifahrer: „Skandinavische Städte – okay. Aber hier? Aber is auch vorbei in Skandinavien, also. Im Prinzip kann man ganz Europa abhaken. Die Region wird sterben. Asien wird aufblühen und Europa wird sterben.“

Bedrohlicher als das Sterben der Städte in Ostdeutschland erscheint ihr rasantes Wachstum in der Dritten Welt. Die Stadtbevölkerung wächst weltweit jeden Tag um 180.000 Einwohner. Es entstehen so genannte Megacitys mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Die Vereinten Nationen erwarten für das Jahr 2015 27 solcher Riesenstädte wie Lagos in Nigeria, Sao Paolo in Brasilien oder Mexico City, wo schon heute zwischen 15 und 20 Millionen Menschen wohnen.

Auch die Hauptstadt von Madagaskar, Antananarivo, verzeichnet ein kräftiges Wachstum. 1,2 Millionen Menschen wohnen in der Stadt. Vor drei Jahrzehnten waren es noch 300.000. Bürgermeister ist Patrick Ramiaramanana. Mit Hilfe der Weltbank bemüht er sich seit zwei Jahren, Slumbezirken in der Stadt eine Infrastruktur zu geben.

Patrick Ramiaramanana: „Haben wir dann mit dieser Bevölkerung richtig gesprochen, dass wir die nicht aus der Stadt rausschmeißen wollen, sondern wir müssen die [Stadt] organisieren. Das große Problem ist: Man organisiert eine Stadt, die schon existiert [ist], aber chaotisch. Und da muss dann richtige Kommunikation gemacht werden, und das fehlt ab und zu mal auch oder sehr oft.“

Ob in Afrika, Asien oder Südamerika – Bürgermeister von Megacitys haben überall mit der Anarchie der stetig wachsenden Slums zu kämpfen – mit Notständen in der Wasserversorgung, Chaos bei der Müllbeseitigung, Kriminalität und Analphabetismus. Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, UN-HABITAT, bemüht sich, den Regierungen der Riesenstädte zu helfen. Direktorin des Programms ist Anna Tibaijuka aus Tansania.

„Alle diese Millionen von armen Menschen in den Städten sorgen ja eigentlich für sich selbst. Aber das System ist im Normalfall gegen sie. Wenn sie also in ihre Slums investieren, dann kommt die Stadtverwaltung und bekämpft das. Aber ohne Dialog mit ihnen geht es nicht. Als Stadtplaner im Rahmen der Vereinten Nationen unterstützen wir natürlich geplante Städte, aber wenn Menschen spontan und von sich aus handeln, dann muss man mit ihnen ins Gespräch kommen.

Manchmal müssen sie um ihrer eigenen Sicherheit willen umgesiedelt werden. Manchmal besiedeln sie sehr unsicheres Land, Sumpfgebiete, oder solche, die von Überschwemmungen bedroht sind und andere. Dann muss man diese Slums umsiedeln. Die Frage ist aber, wie man das macht. Man muss mit den Bewohnern ins Gespräch kommen und ihnen klar machen, dass eine Umsiedlung wichtig ist, und man muss ihnen das Recht geben, auch Besitzer ihrer Wohnungen zu werden, so dass sie selbst verantwortlich in ihre Wohnungen investieren können.“

Alles das ist Patrick Ramiaramanana in einem von sechs Bezirken der Hauptstadt von Madagaskar gelungen – zumindest nach seinem eigenen Bericht. Mit Stolz erzählt er, wie er, ein Kommunalpolitiker, den Kontakt zur Weltbank herstellte und 10 Millionen Dollar für seine Stadt aus Washington erhielt. Die Nationalregierung von Madagaskar konnte er umgehen.

Patrick Ramiaramanana: „Als wir dann angefangen haben, dann haben wir [eine] neue Straße gebaut, durch die Überlegung: Eine Straße geht immer durch die Hauptstadt, von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Das ist genau wie in Sao Paolo oder in den anderen Städten. Dann haben wir überlegt: Das muss eine Bedeutung haben, dann haben wir eine neue Straße geplant, Marktplätze geplant, Schulaufbau geplant, Wasserversorgung geplant und dann die Abfallentsorgung ein bisschen professioneller gemacht. Und die Bevölkerung muss teilnehmen, sonst geht es ja auch nicht.“

Der Slumbezirk von Antananarivo verwandelte sich in den vergangenen zwei Jahren in ein wirkliches Stadtquartier. Inzwischen, so Bürgermeister Ramiaramanana, ist er so beliebt, dass ein Investor plant, in der Stadt ein Hotel zu eröffnen. Auch der französische Automobilfabrikant Peugeot soll sich für den Aufbau eines Werkes interessieren.

Patrick Ramiaramanana: „Jetzt ist dieser Stadtteil, dieses Quartier einer der besten in Antananarivo. Die Straße ist da, die Beleuchtung ist da, die Leute nehmen teil an der Entwicklung von ihrem Quartier. Die Marktplätze sind nicht mehr auf dem Boden, sondern richtige Marktplätze. Die Wasserentsorgung: Wenn wir damals nur 30 Wasserquellen haben – jetzt haben wir in diesem Quartier 100. Wir haben aber die Bevölkerung selbst organisieren lassen, dass wir gesagt haben: Das wird bezahlt. Das ist nicht umsonst. Die haben sich organisiert. Das muss man noch richtig beherrschen. Die pflanzen wieder Bäume für die Umwelt, und [das] Gute dabei ist, dass diese Menschen versuchen, die anderen Quartiere zu beeinflussen. Und durch diese Entwicklung kapieren die anderen Bürgermeister von Madagaskar auch, dass man machen kann, wenn man will. Dann geb ich weiter die Tricks, wie man das macht.“

Busrundfahrt durch Berlin: „In the city center we try to get rid of car traffic … toll system …“

Stuttgarter: „Euer Verkehrswesen ist sehr gut, es hat keine Stadt in Deutschland ein besseres oder in Europa. Ihr habet U-Bahnen, Ihr habet S-Bahnen, Straßenbahnen, Züge, überall eine Haltestelle, und überall fahret sie in kurzer Zeit. Das ist also ganz hervorragend.“

Für die Stadtplaner in Deutschland ist ein Zeitalter der Bescheidenheit angebrochen. Der große utopische Entwurf und die ideale Stadt sind nicht mehr gefragt. 100 Jahre nach der Gründung des Deutschen Städtetages treffen sich viele von ihnen unter dem Motto: „Die Zukunft liegt in den Städten“. Dabei geht es um „Zusammenarbeit in der Region“, um die „Sanierung und den Neubau kommunaler Infrastruktur“, um Bildungs- und Jugendpolitik, um Abfallwirtschaft, elektronische Verwaltung und Stadtmanagement.

Göschel: „Man kann nicht von der Stadt reden so wie man ein großes Gebäude organisiert, also baulich organisiert. Und das war immer die Vorstellung der Stadtplaner, also der Städtebauer, dass das irgendwie ginge, dass das sozusagen dasselbe Metier sei, dieselbe Art des Denkens sei. Sondern heute reden wir von einerseits Verkehrssystem, andererseits Versorgungssystem, andererseits von punktuellen Lösungen von Nachhaltigkeit, also mal ein bisschen Grün etc., also von punktuellen Lösungen von Wohnungsbau, von punktuellen Versorgungssituationen mit Infrastruktur etc. Also niemals von einem Gesamtplan, wie es die klassische Stadtentwicklung als Reaktion auf die Industriestadt noch versucht hat.“

Kleine Schritte, überschaubare Lösungen – so lautet das Credo der Stadtplanung heute. Franz Schulz, Baustadtrat des Berliner Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain, erklärt, warum der große Wurf in der Stadtplanung gar nicht möglich ist:

Schulz: „Meine These ist, dass es zum Teil sehr kleinräumig, aber auf jeden Fall auf Teilräume der Stadt bezogen wie ein Flickenteppich die Stadt ungleichzeitige und ungleichmäßige Entwicklungen macht. Während einige Flickenteppiche in der Stadt, im Kern der Stadt stagnieren oder möglicherweise sogar eine Abwärtsbewegung machen, kann ein paar Straßen weiter ein kleiner Teilraum sein, der eine heftige positive Entwicklung macht.“

Göschel: „Selbst wenn wir die Vorstellung haben, dass das, was wir jetzt denken, richtig ist, müssen wir unterstellen, dass wir uns irren können, wie die ganze Geschichte zeigt. Und der Irrtum muss korrigierbar bleiben. Wir können nicht hingehen und sagen: Wir wissen es jetzt, und jetzt machen wir es im riesigen Maßstab, und das ist es dann. Und dann wissen wir 50 Jahre später: mein Gott. Und dann ist es nicht mehr zu beseitigen. Moderne Stadtplanung ist sozusagen ein ständiger Versuch der Fehlerreduktion. Die Ausmaße von Fehlern begrenzt zu halten und die Fehler korrigierbar zu halten, und die Kunst der Stadtentwicklung liegt nicht in der Baukunst, sondern in einem vernünftigen Prozess der Fehlerminimierung. Weil wir sagen: Alles, was wir machen, ist wahrscheinlich auch irgendwo falsch.“

Schulz: „Friedrichshain – das zerfällt, wenn man’s ganz grob betrachtet, in ein Neubauviertel und ein Altbauviertel. Altbauviertel ist – ganz grob gesagt – was östlich von der Warschauer Straße ist. Das sind große Altbau-Bestandsquartiere, wo viele junge Leute hinziehen, Studenten und Auszubildende, viele Kinder in der Zwischenzeit auch da sind, überdurchschnittlich viele. Und auf der westlichen Seite von der Warschauer haben Sie dann einen sehr hohen Anteil von Neubau aus der DDR-Zeit. Und wenn Sie das vergleichen, sehen Sie, dass Sie einen erheblichen Prozess der Veralterung in dem Neubau haben – da stehen wir zum Teil vor Anforderungen aus der Bevölkerung, Kinderspielplätze zurückzubauen, weil gar keine Kinder mehr da sind – und auf der anderen Seite sozusagen eine dynamische positive Entwicklung, weil gerade die jungen Leute die ganzen Quartiere hip finden. Und ich komme beinahe gar nicht nach, diese Grünflächen noch mit Spielplätzen zu erweitern und so weiter – so große Nachfrage ist da.“

Die Worte des Baustadtrates zeugen von großer Bescheidenheit. Er baut Spielplätze in Gründerzeitquartieren, er saniert Altbaubestände. Leiten ihn noch irgendwelche Prinzipien oder Ideen? Franz Schulz nennt drei: Er will die Ansiedlung von Familien in seinem Bezirk fördern, denn ohne Erneuerung, so Schulz, stirbt eine Stadt. Außerdem will er die „Senioren aktiv einbinden“ – was auch immer das bedeuten mag. Und schließlich achtet er darauf, dass die Mieten in den begehrten Lagen des Bezirks nicht allzu rapide steigen.

Mit Großprojekten wie Autobahnen oder neuen Gartenstädten hat Schulz nichts zu tun. Albrecht Göschel findet das gut so.

Göschel: „Jede Stadt, die das heute noch tut, wäre sicherlich falsch beraten, zum Beispiel heute noch große Stadtautobahnen herzustellen. Weil das sind Fixierungen auf Jahrzehnte. Das würden wir unter allen Umständen vermeiden wollen. Wir würden versuchen, immer im Bestand zu korrigieren oder zu verändern. Wir haben einen bestimmten Baubestand. Was kann man in diesem Bestand machen, kann man ihn punktuell erneuern, kann man ihn umnutzen, kann man Zusammenlegungen von Flächen machen, kann man Dachgeschosse ausbauen, kann man mal einen Block wegnehmen und den verändern etc. Also niemals versuchen, einen Bestand zu beseitigen und durch einen anderen zu ersetzen, sondern immer zu versuchen, in dem Bestand, den wir haben, mit dem zu operieren, so weit es geht.“

Die eigentliche Herausforderung, vor der die Stadt der Zukunft in Europa steht, ist im Prinzip dieselbe wie die in der Dritten Welt: Die soziale Situation der Bewohner macht den Stadtplanern Sorge.

Göschel: „Wir haben – das ist auch immer sehr strittig – natürlich Vorstellungen darüber, was eine gute Stadt ist und wir sind ziemlich sicher, dass wir uns von der entfernen im Augenblick. Die deutschen Städte, also die deutschen Kommunen, aber auch die meisten Stadtplaner und Stadtwissenschaftler, Stadtforscher, haben die Vorstellung, dass eine gute Stadt eine Stadt ist, die nicht sehr große soziale Ungleichheiten aufweist, und dass die Utopie immer darin gelegen hat, relativ hohe Gleichheit zu haben. Von der entfernen wir uns im Augenblick, und die wird auch in den nächsten Jahren gravierend aufgegeben werden.“

Busrundfahrt durch Berlin: „We have the Sony center …“

Stadtplanung im großen Maßstab war in Berlin seit der Wiedervereinigung – bei aller Zurückhaltung – doch noch einmal möglich. Der Potsdamer Platz in Berlin bot den Planern des Landes Berlin die Möglichkeit, eine Stadt in der Stadt zu erfinden. Sie überließen diese Möglichkeiten den Konzernen Daimler-Benz und Sony. Entstanden sind zwei kompakte Großstadtviertel mit tausenden Büro-Arbeitsplätzen, extrem teuren Wohnungen, Hotels, Kinos und Geschäften. Ein Ort des Geldverdienens und des Konsums. Öffentliche Plätze, an denen das Sitzen nichts kostet, fehlen ebenso wie Grünanlagen.

Göschel: „Ich bin der Meinung, dass es eine Tragödie ist, was sich dort abgespielt hat, bis auf diese Sachen Leipziger Platz, diese Restbestände, aber es gibt auch Leute, die sagen: Es ist in Ordnung. Ich bin nicht der Meinung, weil unendliche Chancen verpasst worden sind. Der Blick auf die Potsdamer-Platz-Bebauung vom Kulturforum aus ist einfach so was von abgründig schlecht nach meiner Einschätzung. Also das ist kein Zentrum einer Weltstadt, was da hingestellt worden ist.“

Der Enthusiasmus über das neue Stadtviertel in Berlins Mitte hält sich in Grenzen. Manche Passantin in den engen Straßen am Potsdamer Platz hat noch Wünsche anzumelden, auch im Blick auf die Zukunft der Stadt überhaupt:

Studentin: „Noch grüner, noch mehr Parks und Gärten und mehr so Ruhepunkte, also ...“

Stuttgarter: „Also mal Arbeitsplätze, schönes besseres Wohnen, und was noch alles – grün und so alles. Und Einkaufmöglichkeiten gute. Und was soll’s bieten? Das Allgemeine.“

Studentin: „Vielleicht noch mehr coole Architektur, was Cooles. Potsdamer Platz war vielleicht der Versuch, was Cooles zu machen, aber ich find’s nicht so gelungen.“ (lacht)

Heute unterliegt Stadtplanung – mehr als je zuvor – dem Zwang zur wirtschaftlichen Effizienz. Deshalb haben sich die Planer weitgehend auf kleinräumige Veränderungen der Städte zurückgezogen. Der Raum für Zukunftsvisionen ist eng geworden. Und mit ihm auch die Zeit – meint Holger Floeting vom Deutschen Institut für Urbanistik. Er hat sich mit den Folgen der Globalisierung und der Computertechnik für das Gesicht der Städte befasst.

Floeting: „Zugegebenermaßen wird Stadtplanung auch dadurch schwieriger, dass Nutzungszyklen sich auch beschleunigen. Wenn Sie sich ansehen, wie lange industrielle Standorte an einem spezifischen Ort in der Stadt waren, in der Nachkriegszeit beispielsweise, wie wenig sich da räumlich verändert hat, und wenn Sie demgegenüber betrachten, wie schnell Dienstleistungsunternehmen ihren Laptop zusammenklappen und ihre Produktion an anderer Stelle wieder aufmachen können, dann bedeutet das: räumliche Persistenzen sind nicht mehr so stark. Darauf muss natürlich auch Planung reagieren.“

Wenn der Stadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain ein Gelände zur Bebauung ausschreibt, muss er auf die Interessen der Investoren Rücksicht nehmen. Die bebauen erst einmal nur so viel, wie sie vermieten oder verkaufen können.

Schulz: „Heute baut kein Investor und kein Eigentümer mehr etwas auf Vorrat. Da ist die Nachfrage einfach zu gering, zu schwierig geworden. Das heißt: Jeder Investor versucht, sich zwar Planungsrecht zu verschaffen. Das Planungsrecht gestalten wir dabei heute sehr allgemein, sehr flexibel. Wir gehen nicht ins Detail, wir gehen auch weit weg von Regulierungen, sondern sagen beispielsweise, sehr flächenhaft ausgewiesen, das soll ein Kerngebiet werden oder ein Gewerbegebiet werden.

Aber wir geben dann nicht noch mal einzelne Gebäudestrukturen vor oder Ähnliches. So dass eine Reaktion erfolgen kann auf die Entwicklung, aus dem Wissen heraus: Niemand weiß, was in fünf Jahren eine Nachfrage sein wird. Ob er dann einen Viergeschosser baut oder das, was er dann vielleicht zugelassen bekommen hat vom Planungsrecht, den Sechsgeschosser. Das wollen wir bewusst offen halten.“

Wer die Zukunft der Stadt planen will, so scheint es, muss heute wirtschaftlich denken – nicht politisch, nicht sozial, nicht ästhetisch. Von den Folgen weiß der Berliner Taxifahrer.

Taxifahrer: „Ob dit nu Shanghai ist oder hier Potsdamer Platz – sieht doch alles gleich aus. Müssen Sie mal die Geschäftsleute fragen, wenn die wach werden. Die wissen gar nicht, ob sie in Shanghai wach werden oder in Berlin oder in New York. Sieht alles gleich aus. Das gleiche steht auf’m Nachttisch. Alles ist gleich. Die Einheitsmenschen. Roboter, die mit ihren Rollis umherziehen wie Heuschrecken, die umherziehen durch die ganze Welt. So ist die Welt.“

Am 4. März 2005 wird in der Innenstadt von Dresden das letzte der Hochhäuser weggerissen, die mangels Nachfrage wegen Leerstandes im letzten halben Jahr zurückgebaut wurden© AP

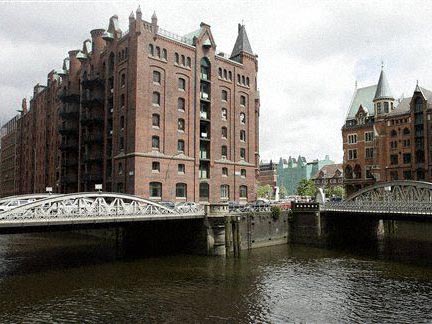

Die Hamburger Speicherstadt im Juni 2005© AP Archiv

Das Beisheim Center am Potsdamer Platz in Berlin© AP