Süffig und gefällig

06:14 Minuten

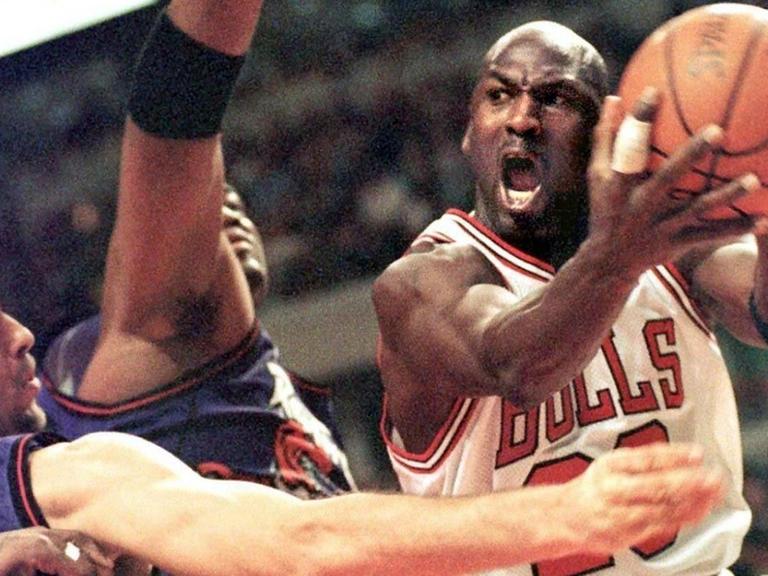

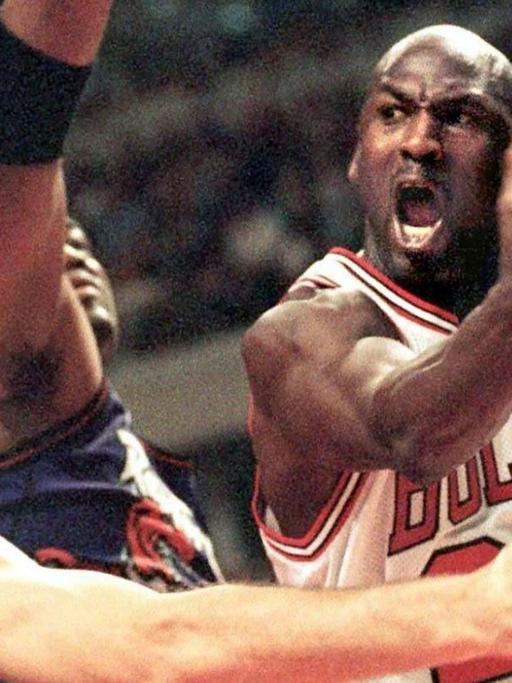

US-Basketballlegende Michael Jordan musste auf Biegen und Brechen immer gewinnen. Auf Netflix konnten Fans in einer Doku-Serie darin schwelgen. Kritiker Matthias Dell sagt: "Jordan nervt". Aber die Serie sei sehr unterhaltsam.

Ein Ehrgeizling und verbissener Streber, einer, der einfach nicht verlieren kann – so beschreiben die meisten, die mit ihm zu tun hatten und haben, wenig schmeichelhaft den Basketball-Star Michael Jordan. Heute geht eine zehnteilige Jordan-Doku bei Netflix zu Ende, "The Last Dance", die in den vergangenen Wochen ohne Live-Sport im Fernsehen den Fans dankbare Ablenkung bot: Diese können noch einmal in Jordans Karriere bei den Chicago Bulls und später bei den Washington Wizards schwelgen.

In der letzten Folge geht es um den sechsten und letzten Titelgewinn seiner Chicago Bulls innerhalb von acht Jahren. Unser Kritiker Matthias Dell hat sich die Serie im Ganzen angeschaut, inklusive der letzten beiden Folgen, die seit heute in Deutschland zugänglich sind.

Dell findet: Michael Jordan bietet tatsächlich genug Stoff, um die Zuschauer auch in der zehnten Folge nicht zu langweilen. Und das, obwohl sehr viele Aspekte, die auch interessant hätten sein können – etwa die Situation Jordans als Afroamerikaner in der NBA – nicht vorkommen; und auch die Menschen in Jordans Leben – die Familie oder Frauen – nur am Rande auftauchen.

Jordan begreift, dass er ohne Team nichts ist

Die Serie sei "süffig, gefällig und gut". Man höre sich gerne die vielen Geschichten darüber an, wie Jordan vor lauter Ehrgeiz die eigenen Mitspieler getriezt habe. "Jordan nervt", so Dell.

Aber: "Das Faszinierende ist, dass man ihn doch irgendwie mag." In der Serie gehe es nämlich auch um seine Mitstreiter wie den Teamkollegen Dennis Rodman bei den Chicago Bulls, ohne die Jordan nicht die gute Leistung hätte bringen können, für die er berühmt sei: "Das ist eigentlich die Erzählung der ganzen Serie: Dass er es irgendwann begreift, dass er die Spiele nicht allein gewinnen kann – es ist ja ein Mannschaftssport."

Deshalb käme in jeder Folge jemand anders zu Wort und stehe im Mittelpunkt: Trainer oder Mitspieler. All das sei unterm Strich zwar manchmal etwas redundant, funktioniere dramaturgisch aber sehr gut.

(mkn)