Die Museen machen es den Dieben zu leicht

Materiell und kulturell wertvolle Kunstschätze werden in Museen nur unzureichend geschützt - jüngstes Beispiel ist der Kunstraub in Paris. Warum Kriminelle immer öfter Kulturgüter erbeuten.

Dresden, Berlin, Drenthe, Cardiff, Manching und nun Paris: Die Liste der Orte mit spektakulären Kunstdiebstählen in den letzten Monaten und Jahren wird länger. Solche Taten laufen oft nach einem ähnlichen Muster ab, Kriminelle kundschaften die Museen meist sehr genau aus und nutzen Sicherheitslücken aus. Der Louvre-Coup zeigt, dass die wertvolle Kunst oft nicht ausreichend gesichert wird.

Was gestohlen wurde und wie der Raub ablief

Der Raub am 19. Oktober 2025 dauerte nur wenige Minuten. Nach bisherigen Angaben soll er von vier Tätern ausgeführt worden sein. Zwei von ihnen hatten sich als Bauarbeiter verkleidet. Die Diebe waren offenbar sehr gut vorbereitet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft parkten sie einen Lkw mit einer Hebebühne neben dem Museum. Während zwei von ihnen auf Motorrollern auf der Straße warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum.

Die Diebe brachen zwei Vitrinen auf, nahmen acht kostbare Schmuckstücke früherer Königinnen und Kaiserinnen an sich - darunter mit Edelsteinen übersäte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen. Anschließend entkamen sie mit ihrer Beute.

Doch weit sind sie offenbar nicht gekommen. Im Zuge der Ermittlungen wurden inzwischen sieben Verdächtige festgenommen, drei davon sollen direkt am Diebstahl beteiligt gewesen sein. Zumindest zwei waren bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt und räumten ihre Beteiligung nach Angaben der Staatsanwaltschaft zumindest teilweise ein. Auf einen der Diebe kamen die Fahnder aufgrund von DNA-Spuren.

So wertvoll waren die gestohlenen Kunstschätze

Trotz der Festnahmen sind die gestohlenen Schmuckstücke noch nicht wieder aufgetaucht. Zu dem aus dem Louvre entwendeten Diebesgut zählen ein Diadem der Kaiserin Eugénie mit fast 2.000 Diamanten und eine Kette mit 32 Smaragden und 1.138 Diamanten, die Marie-Louise, der zweiten Ehefrau von Napoleon Bonaparte, gehörte. Ursprünglich hatten die Diebe auch die Krone von Kaiserin Eugénie, der Ehefrau von Napoleon III., gestohlen. Diese verloren sie jedoch auf der Flucht.

Neben dem reinen Materialwert von Edelsteinen, Silber und Gold sind die gestohlenen Gegenstände vor allem kunsthistorisch von hohem Wert. Es geht auch um den Identitätswert der Kunstwerke für die französische Nation.

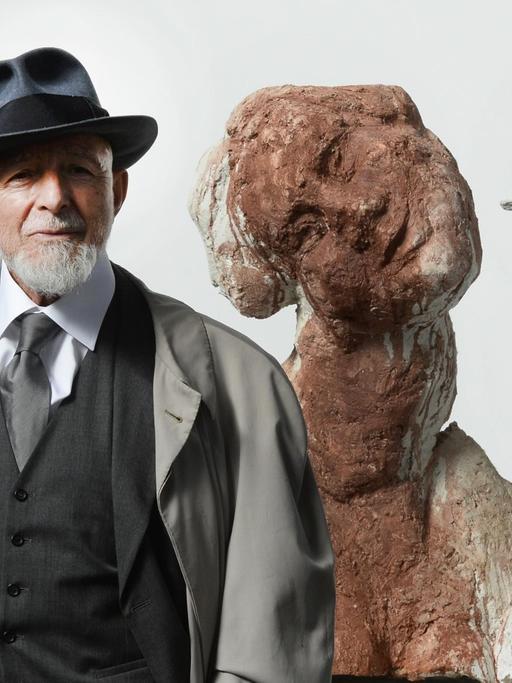

„Es sind kostbarste Schmuckstücke, insbesondere der Kaiserin und Frauen aus dem Umfeld von Napoleon Bonaparte“, betont Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, das 2019 selbst zum Tatort eines Einbruchs wurde.

Es handele sich um Teile des Kronschatzes und damit um Teile des Staatsschatzes in Frankreich. Die Schmuckstücke – laut Winzeler von „auserlesener Qualität“ – „repräsentieren in besonderer Weise die französische Geschichte“. Neben der historischen Bedeutung stellten sie auch „hochwertige Kunstwerke der Juwelierkunst des 19. Jahrhunderts dar“.

Was mit den gestohlenen Gegenständen passiert sein könnte

Es sind immer wieder Edelsteine und Edelmetalle, die aus Museen gestohlen werden. Goldene Kunstwerke werden meist eingeschmolzen, um das Edelmetall dann bei Händlern zu verkaufen – ein lukratives Geschäft angesichts hoher Goldpreise. Manchmal versuchen Kriminelle aber auch, durch das Angebot, gestohlene Kunstwerke zurückzugeben, Geld zu erpressen.

Ein Beispiel dafür, was mit gestohlener Kunst passiert, ist der Goldschatz aus dem Kelten-Römer-Museum im bayerischen Manching. Ein Teil der Beute, 70 Goldmünzen, die zu 18 Goldklumpen eingeschmolzen worden waren, konnte später sichergestellt werden. Der Verbleib des restlichen Schatzes mit über 480 Goldmünzen blieb ungeklärt. Der Wert des gestohlenen Goldes wurde auf mindestens 1,5 Millionen Euro geschätzt. Der historische Wert ist hingegen unschätzbar.

Große Sicherheitslücken in Museen

Zum Teil ist es offenbar relativ einfach, in große Museen einzusteigen . In Paris wurde zum Beispiel nach der jüngsten Tat bekannt, dass die meisten Räume im Louvre keine Überwachungskameras haben. Es gab auch keine Gitter vor den Fenstern – obwohl aus Studien bekannt ist, dass vergitterte Fenster eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter haben.

Technische Sicherheitsanlagen wie sogenannte Infrarot-Vorhänge vor Fenstern kann sich kaum ein Museum leisten. Es fehlt also an Geld bei wichtigen Kulturinstitutionen.

Vorwarnungen und Missstände im Louvre

In Paris hatten die Gewerkschaften vor einigen Monaten zudem mit einem Streik auf die schlechte Personallage im Louvre hingewiesen. Auch die Bezahlung des Sicherheitspersonals ist schlecht, was dazu führen kann, dass Schmiergelder für sogenannte Inside-Jobs gezahlt werden. Museumsmitarbeiter geben Kriminellen dann entsprechende Tipps.

Selbst die Präsidentin des Louvre, Laurence des Cars, hatte im vergangenen Jahr Alarm geschlagen. Sie bezeichnete den Zustand ihres Museums als desolat. Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet. Präsident Emmanuel Macron bewilligte dann Staatsgelder für die Sanierung – doch die haben bisher nicht angefangen.

Auch Frankreichs Rechnungshof prangerte laut Medienberichten Verzögerungen bei der Anpassung der technischen Anlagen im Louvre an die geltenden Normen an. Der Louvre beherbergt rund 35.000 Kunstwerke auf 73.000 Quadratmetern.

Was die Sicherheitsbehörden gegen Kunstdiebstähle tun

Polizei und Sicherheitsbehörden reagieren international mit vernetzten Datenbanken. Wenn heute in München, London oder Paris ein Kunstwerk gestohlen wird, dann ist das innerhalb von Minuten auf der ganzen Welt bekannt – unter anderem auch an Flughäfen.

Die kritische Frage ist eher, wie die Polizeibehörden in den einzelnen Staaten aufgestellt sind. In Deutschland gibt es beispielsweise ein Kunstdezernat beim Bundeskriminalamt und auch in einigen Bundesländern, doch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist für Kunstraub dasselbe Dezernat zuständig, das sich sonst um gestohlene Autos kümmert.

Angesichts steigender Kriminalitätsraten im Bereich Kunst stellt sich die Frage, ob die Polizei personell noch hinterherkommt. Die Aufklärungsquote bei Kunstdiebstählen lag laut Bundeskriminalamt 2024 in Deutschland bei rund 33 Prozent. Das war zwar ein Anstieg gegenüber den Vorjahren, blieb insgesamt aber unter der Aufklärungsquote bei allen Straftaten. Sie betrug 58 Prozent.

tei, mit Material von AFP, dpa und KNA