Landpartien in der Sommerfrische

Carlo Goldonis drei Komödien sind ein Abgesang auf das italienische Großbürgertum mit seinen Konventionen und moralischen Zweideutigkeiten. Bei Regisseur Claus Peymann ist dabei ein Theater der schön ausgeleuchteten Arrangements herausgekommen.

Viel innere Spannung, aber wenig äußere Aktion enthalten die drei Stücke von Carlo Goldoni aus den Jahren 1761/62. Die Stücke dieser "Trilogie der Sommerfrische", oder " ... der schönen Ferienzeit", wie sie am Berliner Ensemble in der sprachlich modern und modisch aufgemotzten Fassung von Jutta Ferbers und Hermann Beil heißen, werden, seit dies Giorgio Strehler 1954 am Wiener Burgtheater erstmals tat, stets an einem Abend gegeben.

Wer diese drei Sittenkomödien, die ein melancholischer Abgesang auf das italienische Großbürgertum mit seinen Konventionen und moralischen Zweideutigkeiten sind, heute inszeniert, der muss entweder ein großer Komödienregisseur sein oder eine klare Vorstellung davon haben, was diese alten Geschichten uns heute bedeuten könnten.

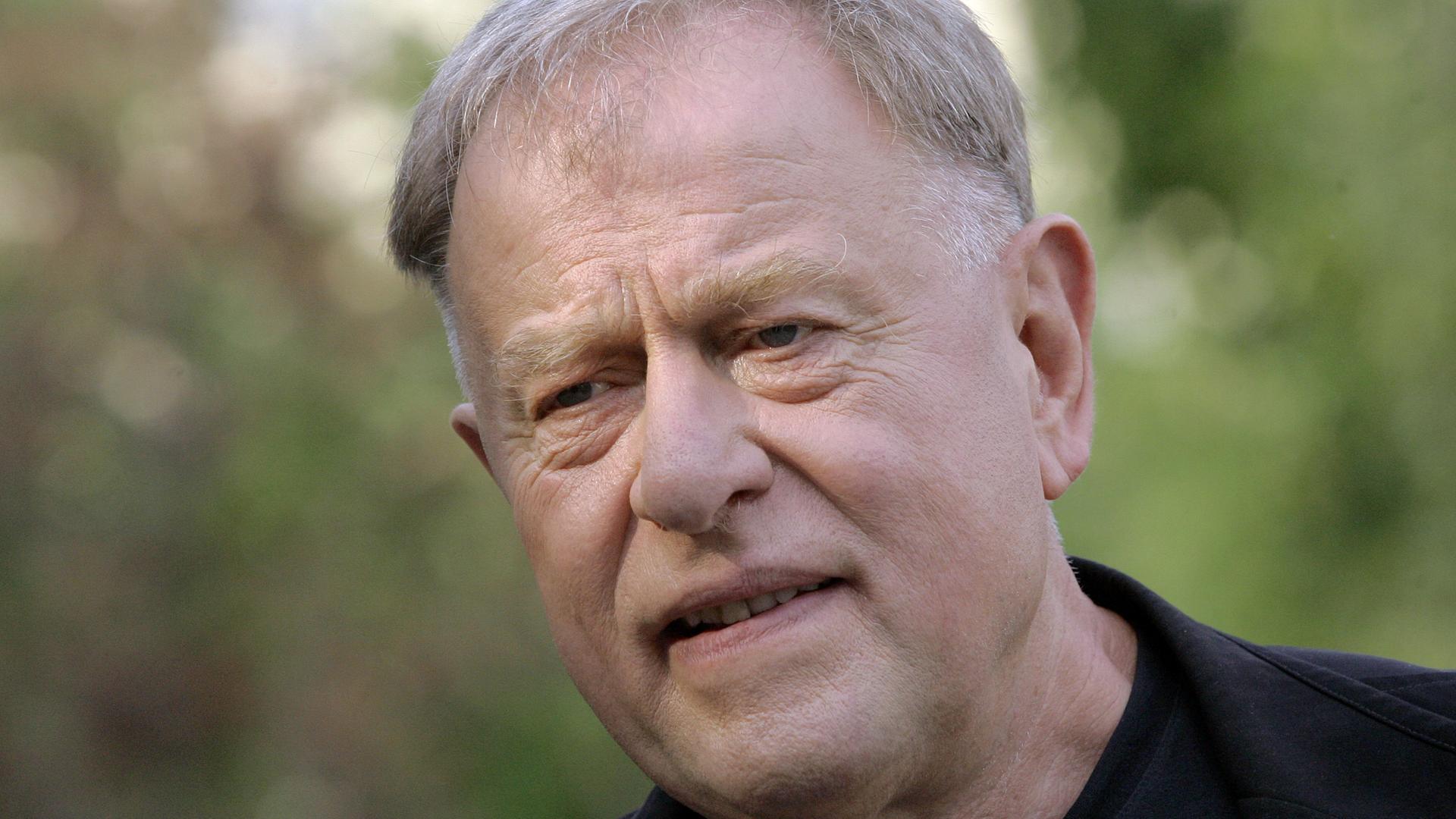

Claus Peymann ist bisher nicht gerade als ein Regisseur mit viel Humor und komödiantischem Geschick aufgefallen, allenfalls seine großspurigen Interviews, in denen er andere beschimpft und sich selbst preist, sind, wenn auch unfreiwillig, oft ungemein komisch.

Zur Trilogie sagte Peymann: "Eine Gesellschaft, die auf Pump lebt, alle sind bankrott, alles kracht zusammen – das kommt mir alles sehr aktuell vor." Auf dem Theater muss diese behauptete Aktualität allerdings erspielt und dramaturgisch entwickelt werden. Nichts davon in dieser Inszenierung, kein politischer Impuls, keine Aktualität, keine Interpretation, nur grobes Handwerk. Wieder einmal erweist sich Claus Peymann als ein Regisseur, der vor allem damit beschäftigt ist, seine Schauspieler auf die Bühne zu "stellen", - heraus kommt dabei ein Theater der schön ausgeleuchteten Arrangements.

Im ersten Teil mit den Vorbereitungen auf die Landpartie, die jeder, der zur Gesellschaft dazugehören will, sich leistet, auch wenn er es sich gar nicht leisten kann, geht es um Liebeshändel, um vermeintliche Liebe und erwartete Mitgift, um das neueste Kleid und darum, wer mit wem aufs Land fährt.

In Karl-Ernst Hermanns hohem, pinkfarbenen Salon agieren die Schauspieler mit hohlem Getobe und lautem Gebrüll. Es ist dies ein grausam unsensibles Theater, dem der Einfall, die Fitness bewussten jungen Leute aufs Gymnastikrad zu setzen oder nackt, mit baumelndem Gemächt, Liegestütze machen zu lassen, weder gedanklich noch ästhetisch aufhilft.

In der Sommerfrische des zweiten Teils, mit dem Goldoni seine sich immer mehr verdüsternde Trilogie von der Commedia dell´arte zur Comedie humaine werden lässt, gibt es dann doch Schauspieler zu bewundern. Wenn in der Sommerfrische die fabelhafte Carmen Maja Antoni eine reiche ältere Frau spielt, die sich einen jungen, schmarotzerhaften Stutzer zu angeln sucht, dann besitzt das schauspielerische Kraft und bewusst ausstellende Komik.

Und wie sich Corinna Kirchhoff durch die Rolle einer souveränen Frau mit hinreißenden Lach- und Kicherorgien bewegt, ist virtuos. Im dritten Teil, wenn man zurück ist vom Lande und Tschechowscher Trauerzauber über den Figuren liegt, den Claus Peymann mit äußerlichen Mitteln wie Regen und tosendem Gewitter übertönt, sind alle irgendwie versorgt, aber unglücklich.

Und warum sich Giacinta, eine für die Zeit erstaunlich energische und selbstbewusste Frau, schließlich den Konventionen und ihrem Pflichtgefühl unterwirft und nicht den geliebten Mann heiratet, sondern einen, dem sie sich versprochen hatte, erklärt uns die Inszenierung genau so wenig, wie sie uns diese Figur, deren Zeit und ihre behauptete Aktualität überhaupt erklärt. So wird Goldonis sensible Tragikomödie am Berliner Ensemble zu einem vierstündigen inszenatorischen Trauerspiel.

Wer diese drei Sittenkomödien, die ein melancholischer Abgesang auf das italienische Großbürgertum mit seinen Konventionen und moralischen Zweideutigkeiten sind, heute inszeniert, der muss entweder ein großer Komödienregisseur sein oder eine klare Vorstellung davon haben, was diese alten Geschichten uns heute bedeuten könnten.

Claus Peymann ist bisher nicht gerade als ein Regisseur mit viel Humor und komödiantischem Geschick aufgefallen, allenfalls seine großspurigen Interviews, in denen er andere beschimpft und sich selbst preist, sind, wenn auch unfreiwillig, oft ungemein komisch.

Zur Trilogie sagte Peymann: "Eine Gesellschaft, die auf Pump lebt, alle sind bankrott, alles kracht zusammen – das kommt mir alles sehr aktuell vor." Auf dem Theater muss diese behauptete Aktualität allerdings erspielt und dramaturgisch entwickelt werden. Nichts davon in dieser Inszenierung, kein politischer Impuls, keine Aktualität, keine Interpretation, nur grobes Handwerk. Wieder einmal erweist sich Claus Peymann als ein Regisseur, der vor allem damit beschäftigt ist, seine Schauspieler auf die Bühne zu "stellen", - heraus kommt dabei ein Theater der schön ausgeleuchteten Arrangements.

Im ersten Teil mit den Vorbereitungen auf die Landpartie, die jeder, der zur Gesellschaft dazugehören will, sich leistet, auch wenn er es sich gar nicht leisten kann, geht es um Liebeshändel, um vermeintliche Liebe und erwartete Mitgift, um das neueste Kleid und darum, wer mit wem aufs Land fährt.

In Karl-Ernst Hermanns hohem, pinkfarbenen Salon agieren die Schauspieler mit hohlem Getobe und lautem Gebrüll. Es ist dies ein grausam unsensibles Theater, dem der Einfall, die Fitness bewussten jungen Leute aufs Gymnastikrad zu setzen oder nackt, mit baumelndem Gemächt, Liegestütze machen zu lassen, weder gedanklich noch ästhetisch aufhilft.

In der Sommerfrische des zweiten Teils, mit dem Goldoni seine sich immer mehr verdüsternde Trilogie von der Commedia dell´arte zur Comedie humaine werden lässt, gibt es dann doch Schauspieler zu bewundern. Wenn in der Sommerfrische die fabelhafte Carmen Maja Antoni eine reiche ältere Frau spielt, die sich einen jungen, schmarotzerhaften Stutzer zu angeln sucht, dann besitzt das schauspielerische Kraft und bewusst ausstellende Komik.

Und wie sich Corinna Kirchhoff durch die Rolle einer souveränen Frau mit hinreißenden Lach- und Kicherorgien bewegt, ist virtuos. Im dritten Teil, wenn man zurück ist vom Lande und Tschechowscher Trauerzauber über den Figuren liegt, den Claus Peymann mit äußerlichen Mitteln wie Regen und tosendem Gewitter übertönt, sind alle irgendwie versorgt, aber unglücklich.

Und warum sich Giacinta, eine für die Zeit erstaunlich energische und selbstbewusste Frau, schließlich den Konventionen und ihrem Pflichtgefühl unterwirft und nicht den geliebten Mann heiratet, sondern einen, dem sie sich versprochen hatte, erklärt uns die Inszenierung genau so wenig, wie sie uns diese Figur, deren Zeit und ihre behauptete Aktualität überhaupt erklärt. So wird Goldonis sensible Tragikomödie am Berliner Ensemble zu einem vierstündigen inszenatorischen Trauerspiel.