Kramp-Karrenbauer fordert höheren Spitzensteuersatz

Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, plädiert für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes: Die Erhöhung auf das in den 90er-Jahren geltende Niveau "wäre auch noch einmal möglich". Die CDU-Politikerin verteidigte das Eintreten ihrer Partei für einen Mindestlohn in Branchen ohne geltende Tarifverträge.

Deutschlandradio Kultur: Heute mit der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes.

Fast auf den Tag genau, Frau Kramp-Karrenbauer, sind Sie an der Spitze der CDU Saar zur stärksten Partei gekürt worden und haben dann anschließend eine Große Koalition gebildet. Ist das eine Koalition auf Augenhöhe? Oder fühlen Sie sich manchmal in den Schwitzkasten genommen, wenn ich zum Beispiel an den Mindestlohn denke?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Koalition auf Augenhöhe. Das heißt zuerst einmal für uns, dass wir auch im Umgang mit dem Koalitionspartner jetzt nicht jeden Prozentpunkt, den wir mehr hatten, sozusagen auf die Waagschale legen, sondern wir verstehen uns als zwei Volksparteien, die gemeinsam gewählt worden sind, um schwierige Aufgaben für das Saarland zu lösen. Und natürlich gibt es mit Blick auf die Programmatik Unterschiede. Es gibt aber auch Fragen, wo mit Blick auf die Historie und die Verfasstheit der CDU Saar eine Annäherung der Sozialdemokraten an uns und von uns an die Sozialdemokraten leichter fällt, als das bei anderen Landesverbänden der Fall ist. – Mindestlohn ist ein Thema.

Deutschlandradio Kultur: Ist diese Koalition im Saarland ein Modell auch für den Bund nach den Wahlen im September?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich glaube, das kann man nicht einfach so sagen. Die Koalition im Saarland, die im Übrigen ja die erste Große Koalition wirklich in der Nachkriegsgeschichte des Saarlandes – es gab nur einmal ganz kurzzeitig eine – ist aus der Tatsache geboren, dass die vor uns liegenden Jahre im Grunde genommen bis 2020 die entscheidenden Jahre mit Blick auf die Frage sein werden: Hat das Saarland eine Chance, als eigenständiges Bundesland zu überleben?

Vor diesem Hintergrund haben sich beide Parteien im Grunde genommen in dieser Koalition zusammengefunden und haben gesagt, wir wissen, wir müssen einen ganz harten Sanierungskurs fahren. Wir werden viel an Reformen einbringen müssen, Strukturen verändern. Und dazu braucht man sozusagen eine große Kraftanstrengung. Insofern ist das schon eine sehr spezifische Situation im Saarland. Sie ist allerdings auch Ausdruck eines Bedürfnisses der Wählerinnen und Wähler nach stabilen Regierungsverhältnissen. Und von der Warte aus kann es dann doch – je nach dem, wie die Bundestagswahl ausgeht – auch ein Signal nach Berlin sein.

Fast auf den Tag genau, Frau Kramp-Karrenbauer, sind Sie an der Spitze der CDU Saar zur stärksten Partei gekürt worden und haben dann anschließend eine Große Koalition gebildet. Ist das eine Koalition auf Augenhöhe? Oder fühlen Sie sich manchmal in den Schwitzkasten genommen, wenn ich zum Beispiel an den Mindestlohn denke?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Koalition auf Augenhöhe. Das heißt zuerst einmal für uns, dass wir auch im Umgang mit dem Koalitionspartner jetzt nicht jeden Prozentpunkt, den wir mehr hatten, sozusagen auf die Waagschale legen, sondern wir verstehen uns als zwei Volksparteien, die gemeinsam gewählt worden sind, um schwierige Aufgaben für das Saarland zu lösen. Und natürlich gibt es mit Blick auf die Programmatik Unterschiede. Es gibt aber auch Fragen, wo mit Blick auf die Historie und die Verfasstheit der CDU Saar eine Annäherung der Sozialdemokraten an uns und von uns an die Sozialdemokraten leichter fällt, als das bei anderen Landesverbänden der Fall ist. – Mindestlohn ist ein Thema.

Deutschlandradio Kultur: Ist diese Koalition im Saarland ein Modell auch für den Bund nach den Wahlen im September?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich glaube, das kann man nicht einfach so sagen. Die Koalition im Saarland, die im Übrigen ja die erste Große Koalition wirklich in der Nachkriegsgeschichte des Saarlandes – es gab nur einmal ganz kurzzeitig eine – ist aus der Tatsache geboren, dass die vor uns liegenden Jahre im Grunde genommen bis 2020 die entscheidenden Jahre mit Blick auf die Frage sein werden: Hat das Saarland eine Chance, als eigenständiges Bundesland zu überleben?

Vor diesem Hintergrund haben sich beide Parteien im Grunde genommen in dieser Koalition zusammengefunden und haben gesagt, wir wissen, wir müssen einen ganz harten Sanierungskurs fahren. Wir werden viel an Reformen einbringen müssen, Strukturen verändern. Und dazu braucht man sozusagen eine große Kraftanstrengung. Insofern ist das schon eine sehr spezifische Situation im Saarland. Sie ist allerdings auch Ausdruck eines Bedürfnisses der Wählerinnen und Wähler nach stabilen Regierungsverhältnissen. Und von der Warte aus kann es dann doch – je nach dem, wie die Bundestagswahl ausgeht – auch ein Signal nach Berlin sein.

"Der Länderfinanzausgleich schon immer ein schwieriges Thema"

Deutschlandradio Kultur: Sie haben das so ein bisschen als Schicksalsfrage auch für das Saarland jetzt vielleicht hoch stilisiert, wenn ich ein bisschen übertreiben darf, Frau Kamp-Karrenbauer. Das Saarland ist ja in einer Haushaltsnotlage, muss jedes Jahr 60, 70 Millionen zusätzlich sparen. Ist es da nicht ein Affront, wenn ein Land wie Bayern hingeht und jetzt gegen den Länderfinanzausgleich, der dem Saarland zugute kommt, klagt?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Also, zuerst einmal, die Frage ist aus meiner Sicht nicht hoch stilisiert. Denn wenn man gerade wie das Saarland in seiner eigenen Geschichte erlebt hat, wie es ist, wenn man Spielball ist, wenn man nicht über die eigene Verfasstheit bestimmen kann, dann ist die Tatsache, dass man ein eigenständiges Land ist, mit eigener Stimme im Bundesrat, mit eigenen Teilnahmen bei den Konferenzen zum Beispiel, es hat eine ganz andere Qualität und auch einen ganz anderen Wert. Und man weiß, dass man dafür auch kämpfen muss und dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen.

Mit Blick auf die Bayern ist das natürlich so, dass Bayern und der Länderfinanzausgleich schon immer ein schwieriges Thema waren, dass die bayerischen Kollegen jetzt klagen gegen einen Finanzausgleich, von dem ihr ehemaliger Ministerpräsident gesagt hat, er sei sozusagen ein Jahrhundertwerk, das man erreicht hätte, das verwundert dann doch etwas.

Dass Geberländer sich immer wieder darüber beschweren, dass sie im Grunde genommen zu viel an anderen Dingen mit finanzieren müssen, das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Der Länderfinanzausgleich, so wie er jetzt verfasst ist, bietet auch zum Beispiel für ein Land wie das Saarland kaum Anreize in der Anerkennung eigener wirtschaftlicher Anstrengungen. Das wird sicherlich eine strukturelle Frage bei der Neufassung sein. Aber ich bin in der Beziehung sehr altmodisch und sage, pacta sunt servanda. Und dieser Länderfinanzausgleich gilt noch eine Zeit. Und wir wissen sowieso, dass wir nach der Bundestagswahl sehr zügig in die Verhandlungen zur Neuordnung einsteigen, unabhängig davon, ob es eine Klage gibt oder nicht.

Deutschlandradio Kultur: Wie kann denn das Saarland gerettet werden? Brauchen wir einen Altschuldenfonds? Oder würde es zum Beispiel dem Saarland auch zugute kommen, wenn man – sagen wir mal – seine Verschuldungsanleihen irgendwie vom Bund absichert, verbürgen würde? Würden Sie dann Zinsen sparen?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Zuerst einmal muss man sagen, das Saarland muss natürlich mit Blick auf den vereinbarten Konsolidierungspfad, der ja auch unterlegt ist durch entsprechende Hilfen, ist die erste Aufgabe, die wir vor uns haben, diesen Konsolidierungspfad einzuhalten. Das heißt, wir müssen strukturelle Einsparungen bringen. Wir treten ja mit unserem Haushalt Jahr für Jahr auch beim Stabilitätsrat an, er wird dort genehmigt. Wir werden darüber hinaus uns auch auf Dauer überlegen müssen, wie wir strukturell gesehen mit dem Geld, das wir dann nach 2020 zur Verfügung haben, auskommen, um nicht wieder in eine neue Verschuldung zu laufen.

Wir wissen aber auch, dass wir einen Teil der Probleme haben, die noch aus Altschulden, etwa die aus der Rettung der Stahlindustrie oder der versuchten Rettung der Stahlindustrie aus dem Saarland herrühren, dass wir das vor uns herschieben. Und diese Altschulden sind nichts Saarland-Spezifisches. Die gibt es in anderen Bundesländern auch. Und ich glaube, wenn wir im Jahr 2020 an den Punkt kommen, dass sozusagen jedes Land den Pfad, den es ja auch besprochen hat, eingehalten hat, dann wird man am Ende dieses Tages auch über die Problematik reden müssen: Wie gehen wir mit den Altschulden der Länder insgesamt um?

Und ich glaube, dann muss man auch über die Frage eines Altschuldenfonds reden. Das ist aber aus meiner Sicht eine Frage, die sich am Ende des Weges stellt, die nicht schon jetzt am Anfang des Weges gestellt werden kann.

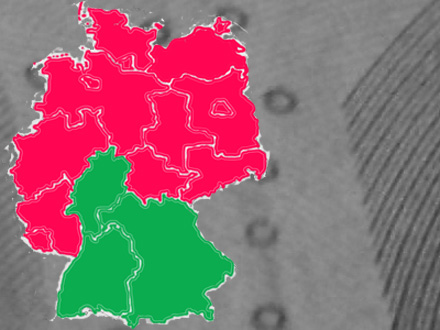

2012 zahlten nur Bayern, Baden-Württemberg und Hessen in den Finanzausgleich ein© dradio.de / Hendrik Buhrs

Mindestlohn - ein typisches CDU-Thema

Deutschlandradio Kultur: Lassen Sie uns den Blick ein bisschen auf die Bundesebene richten und auf die Frage, wie sich Ihre Partei, die CDU, da jetzt profiliert so kurz vor der Wahl. Die CDU hat ja in den vergangenen Jahren ihr Profil als sozialdemokratische Kraft förmlich gewonnen, ist fast eine SPD geworden, eine zweite. Wozu braucht es noch eine CDU, wenn sie doch der SPD so nahe gekommen ist?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Also, das ist ja eine beliebte These, dass wir der SPD unglaublich nahe gekommen sind, eine These, die ich nicht unterschreiben würde. Die CDU hat sicherlich in den letzten Jahren auch Positionen verändert, aus meiner Sicht auch zu Recht verändert. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die die Frage, ob man konservativ ist oder nicht, an die Frage knüpft, ob ich für oder gegen eine spezielle Energieform bin. Also, Kernkraft ist für mich kein Ausdruck von einer konservativen Grundhaltung.

Deutschlandradio Kultur: Das heißt, Sie sind ausdrücklich für diesen Ausstieg aus der Kernkraft gewesen?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich bin ausdrücklich für den Ausstieg gewesen. Ich hab auch immer gesagt, ich hab den Fehler nicht in dem Beschluss zum Ausstieg gesehen, sondern in dem Beschluss, dass der Ausstieg, der ja von Rot-Grün schon festgelegt war, wieder revidiert wurde. Das hat sozusagen auch aus meiner Sicht einen schwierigen Eindruck hinterlassen.

Deutschlandradio Kultur: Der Kampf für den Mindestlohn ist auch nicht gerade ein typisches CDU-Thema, oder?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Doch, aus meiner Sicht absolut. Denn wir haben doch eine Situation, dass mit den Hartz-IV-Reformen von Rot-Grün wir massive strukturelle Veränderungen auch im Wirtschaftsprozess und am Arbeitsmarkt erlebt haben. Und Soziale Marktwirtschaft und die CDU, die sich ja als die Partei der Sozialen Marktwirtschaft empfindet, lebt aus meiner Sicht von einem Grundkapital. Und das ist das Vertrauen. Und über Jahre, und da war die CDU auch Garant dafür, galt in Deutschland der Satz: Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut.

Und jetzt stellen wir fest, es gibt auch aufgrund der Hartz-IV-Reformen Entwicklungen, die diesen Satz infrage stellen – Lohn, von dem man nicht mehr leben kann, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit. Und das sind Punkte, von denen die Menschen zu Recht sagen, das ist nicht das, was wir mit Sozialer Marktwirtschaft in Verbindung bringen. Und die CDU ist als Volkspartei aus meiner Sicht gut beraten, sie ist auch verpflichtet, diese Themen aufzugreifen und wirtschaftlich vernünftige Antworten darauf zu geben. Denn wenn sie das nicht tut, dann werden das Themen sein, die linke Parteien oder die im schlimmsten Fall extreme Parteien vom linken und vom rechten Rand aufnehmen. Und die geben Antworten, die uns als Demokraten nicht gefallen können.

Deswegen sage ich: Ein Tarifmindestlohn, der dort wirkt, wo es weiße Flecken gibt, das ist wirtschaftlich vernünftig. Und wenn man das machen würde, würde man der anderen Seite ein gutes Stück Mobilisierungsmöglichkeit auch wegnehmen.

Deutschlandradio Kultur: Frau Kamp-Karrenbauer, Sie haben jetzt von Tarifmindestlohn gesprochen. Das heißt, Sie haben sich jetzt doch wieder von Ihrem Koalitionspartner SPD im Saarland entfernt. Die wollen ja einen flächendeckenden Mindestlohn.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Das ist auch ein Unterschied, der zwischen uns festgehalten ist. Ich habe immer gesagt, ich halte das CDU-Modell, das wir ja auch mit durchgesetzt haben auf dem Bundesparteitag, für das wirtschaftlich wesentlich sinnvollere. Wir haben aber auch im Koalitionsvertrag festgelegt, wir unterscheiden sozusagen die Zeit vor und nach der Bundestagswahl. Was vor der Bundestagswahl an Initiativen kommt in den Bundestag, in den Bundesrat, die die Situation verbessern, das werden wir mittragen. Das war auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel den Thüringer Antrag mitgetragen haben. Das wäre auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel auch einen Antrag Tarifmindestlohn mittragen würden, auch die Sozialdemokraten.

Wir haben gesagt, wenn nach der Bundestagswahl aus dem Bundestag dann ein entsprechender Gesetzesvorschlag kommt, werden wir den auf jeden Fall mittragen, weil, dann muss man einfach feststellen, die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl haben über diese Frage entschieden. Und das wird ja dann auch ein Thema im Wahlkampf sein, welche Konstellation soll es in Zukunft geben.

Deutschlandradio Kultur: Wahlkampf ist ein wichtiges Stichwort. Der CDU, Ihrer Partei wird ja immer wieder vorgeworfen, sie habe zu wenig Profil, sei nur fixiert auf die Popularität von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin und Bundesvorsitzenden. Wo wollen Sie denn hier Akzente im Programm sehen? Wollen Sie zum Beispiel ausdrücklich jetzt die Gleichstellung von homosexuellen Paaren mit heterosexuellen? Wäre das ein Weg, den Sie unterschreiben würden – auch im Bundestagswahlkampf?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Nein, weil das gerade ein Thema ist, das deutlich macht, wie die CDU um diese Frage auch ringt, weil das eine Frage ist, die tief in den Kernbestand auch der CDU-Programmatik hineingeht. Ich bin im Übrigen der festen Überzeugung, wir führen bei uns Diskussionen, die auch in der Bevölkerung und auch in anderen Parteien geführt werden, aber nicht in der Intensität und in dem Licht der Öffentlichkeit. Und deswegen hielte ich es für falsch, jetzt sozusagen – sowohl mit Blick auf die eine oder auf die andere Seite – zu sagen, wir schauen uns das taktisch an. Wo bekommen wir die meisten Wähler? Sondern das ist ein Ringen um die Position.

Wir haben auch auf dem Bundesparteitag miteinander gerungen. Wir haben dort eine Festlegung, haben gesagt, wir warten jetzt ab, was das Verfassungsgericht in der Frage entscheiden wird. Es ist im Grunde genommen ja mit Blick auf steuerrechtliche Fragen eine der letzten Etappen. Und aus meiner Sicht ist aber auch klar: Wenn das Verfassungsgericht entschieden hat, muss es dann auch zügig umgesetzt werden. Das wird im Zweifel dann in der nächsten Legislaturperiode sein.

Die Frage, was unterscheidet uns von anderen Parteien, ist die Frage auch der Haltung und auch die Frage, welche Themen sind überhaupt von Bedeutung. Und ich glaube, da gibt’s massive Unterschiede zu den Sozialdemokraten. Das eine ist, dass die Sozialdemokraten im Moment auch mit ihrem Programm ganz klar beweisen, sie haben immer noch nicht ihren Frieden gemacht mit den erfolgreichen Reformen der Vergangenheit, mit Hartz IV. Sie sind im Grunde genommen dabei, vieles von dem, was festgelegt worden ist in einem schmerzhaften Prozess, wieder rückgängig zu machen.

Das ist etwas, was wir mit Blick auf die Aufgaben, die vor uns liegen, überhaupt nicht gebrauchen können. Und wenn ich mir manche Themen anschaue, die Rot-Grün im Moment überbordend auf die Tagesordnung setzen, dazu gehört auch das Thema Gleichstellung dazu, dann glaube ich, dass große Fragen, die die Menschen in diesem Land wirklich berühren, die sie ängstigen, die Frage, wie wird es weitergehen auch mit meinem Arbeitsplatz, wie wird das weitergehen mit Blick auf die demographische Entwicklung mit meiner eigenen Alterssicherung, das sind die Fragen, die Menschen berühren.

Und ich glaube, es braucht auch eine Partei, die für diese Menschen sozusagen diese Themen auch aufgreift und vernünftige Antworten gibt.

"Es ist, geht nicht darum, eine neue Sozialagenda aufzustellen"

Deutschlandradio Kultur: Vielleicht ist gerade die Sozialpolitik das Feld, in dem sich die CDU profilieren kann, vielleicht mit einer Agenda 2020, die eben Schröders Agenda jetzt möglicherweise links überholt.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Also, es ist, geht nicht darum, sozusagen eine neue Sozialagenda aufzustellen und irgendwen links oder rechts zu überholen. Fakt ist, dass wir noch einmal deutlich machen müssen, ich glaube, wir sind die Partei, die das auch tun muss, auch als einzige vielleicht im Moment tut, dass bei allem, über was wir reden, was verteilt werden soll, was vom Staat unternommen werden soll, immer noch der Grundsatz gilt: Zuerst muss es erwirtschaftet werden.

Das heißt, die Frage, die sich auch stellt und die wir auch in den Mittelpunkt rücken müssen, ist die Frage: Wie erhalten wir das, was wir bis heute erreicht haben? Und das ist eine ganze Menge. Wir sind mitten in einer europäischen Krise wirklich in einer einigermaßen stabilen Verfasstheit. Die Reformen der Vergangenheit zeigen Erfolge. Aber wir wissen auch, das ist im Jahr 2013 eine Momentaufnahme. Und wir gehen in einen weiterlaufenden und aus meiner Sicht auch in einen sich verschärfenden internationalen Wettbewerb.

Und das heißt, wenn wir nicht weiter an uns arbeiten, sondern mit uns selbst zufrieden sind, werden wir diesen Wohlstand heute auch nicht halten können. Das ist die Aufgabe. Das ist zuerst einmal eine Einstellungsfrage, das auch deutlich zu machen den Menschen, es reicht nicht, da jetzt stehenzubleiben, wo wir stehen. Und das heißt, wir haben Hausaufgaben zu machen. Wir müssen über die Frage reden: Wie stellen wir die Finanzbeziehungen in den nächsten Jahren zwischen Bund und Ländern her? Wir müssen über die Frage reden: Wie gehen wir weiter nach vorne im Bereich der Wissenschaft? Wir haben drei Pakte. Die müssen zusammengeführt werden in Strukturen.

Wir haben eine Infrastruktur, die erneuert werden muss. Und das ist nicht nur die klassische Verkehrsinfrastruktur. Das ist die Frage von neuen Netzen. Das ist die Frage auch rund um das Thema Energiewende. Wir haben soziale Sicherungssysteme, die im Moment stabil sind, die auch Überschüsse verzeichnen, von denen wir aber wissen, sie werden in Zukunft vor der Herausforderung stehen, dass wir mehr Menschen haben, die aus diesen Sicherungssystemen Leistungen erhalten, als in sie hinein bezahlen.

Also, das heißt, die Hausaufgaben, die wir zu machen haben, sind enorm. Und diesen Hausaufgaben muss man sich stellen. Und sie sind alles andere als populär.

Deutschlandradio Kultur: Frau Kamp-Karrenbauer, wir wollen jetzt die Schlagzahl in dem Interview ein bisschen erhöhen und wir würden Ihnen gerne so Halbsätze hinwerfen mit der Bitte, die dann zu vervollständigen.

Der Spruch, Dummheit lässt sich nicht verbieten, ist für mich…

Annegret Kramp-Karrenbauer: .. ein schädlicher Spruch, weil er die Gefahren des Rechtsextremismus verharmlost und weil er im Übrigen aus meiner Sicht auch ein fatales Signal an alle Opfer des Rechtsextremismus ist.

Deutschlandradio Kultur: Angela Merkel mit einem Frosch im Glas zu vergleichen, halte ich für…

Annegret Kramp-Karrenbauer: .. uncharmant und insofern auch nicht wiederholenswert.

Deutschlandradio Kultur: Mich eine Quotenfrau zu nennen, ist…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … vollkommen berechtigt, weil ich über die Quote in die Ämter gekommen bin. Dass ich diese Ämter mittlerweile mit Erfolg ausführe, hat mit der Quote nichts zu tun. Und insofern bin ich auch stolz darauf.

Deutschlandradio Kultur: Für mich ist Jamaika ein…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … Versuch gewesen, ganz unterschiedliche Akteure zusammenzubinden, der faszinierend ist, der durchaus Potenzial auch hat zum Erfolg kommen zu können, der allerdings im Saarland mit Blick auf die Verfasstheit eines Koalitionspartners gescheitert ist.

Deutschlandradio Kultur: Die Einführung des Betreuungsgeldes halte ich für…

Annegret Kramp-Karrenbauer: .. etwas, was nicht meinem Herzensanliegen entspricht, was aber zurzeit mit Blick auf die Opposition in der Wirkung auch gnadenlos überzeichnet wird und etwas, was zum 1.8. kommen wird.

Deutschlandradio Kultur: Nach anderthalb Jahren im Amt der Ministerpräsidentin behalte ich Bodenhaftung, weil…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … ich nach wie vor im Kreise meiner Familie lebe, im Kreise meiner Nachbarn und Freunde. Und dort bin ich vor allen Dingen der Mensch Kramp-Karrenbauer und nicht die öffentliche Person. Und das bindet mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen.

Deutschlandradio Kultur: Die Aussage, die Kanzlerin verdient zu wenig,…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … ist eine Aussage, die aus meiner Sicht die Frage darauf lenkt, ob es eigentlich mit Blick auf die Verantwortung, die man trägt, richtig ist, dass es andere Positionen gibt, die wesentlich weniger verantwortlich sind, aber wesentlich besser bezahlt werden.

Deutschlandradio Kultur: Die Wahl zwischen Politikerkarriere und meiner Familie…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … ist mir zum Glück so noch nie gestellt worden. Aber wenn es in der letzten Konsequenz so wäre, hätte meine Familie immer den Vorzug.

Deutschlandradio Kultur: Wenn die Bundeskanzlerin mir nach der Wahl ein Ministeramt anböte, dann…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … würde mich das ehren, aber es käme für mich nicht infrage, weil die Saarländerinnen und Saarländer mich gewählt haben, damit ich meine Aufgabe im Saarland erfülle.

Deutschlandradio Kultur: Und das Klagen über einen zu hohen Strompreis…

Annegret Kramp-Karrenbauer: … ist berechtigt. Das hat auch jeder Ministerpräsident schon im Munde geführt. Aber das führt auch dazu, dass wir uns mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung bei der Energiewende auch als Länder in die Verantwortung nehmen lassen müssen und nicht nur nach dem Bund schauen dürfen.

Moderater Übergang: Energieintensive Unternehmen nicht länger von der Umlage befreien

Deutschlandradio Kultur: Strompreise sollten wir jetzt noch mal zum Anlass nehmen, dieses Thema aufzuarbeiten. Energiewende, Sie hatten ja vorgestern im Kanzleramt auch eine Bund-Länder-Runde und sind aber nicht zu überzeugenden oder wirklich durchschlagenden Ergebnissen gekommen.

Sind Sie dafür, dass die energieintensiven Betriebe zur Kasse gebeten werden? Und sind Sie dafür, dass die Stromsteuer gesenkt wird?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Also, es ist eine ganz schwierige Ausgangssituation, weil wir natürlich nicht nur unterschiedliche Interessenslagen etwa mit Blick auf das Thema Stromsteuer von Bund und Ländern haben, sondern vor allen Dingen auch unterschiedliche Interessenslagen der Länder untereinander.

Ich glaube, dass das, was jetzt diskutiert wird mit Blick auf eine ganz moderate Herausnahme von wirklich energieintensiven Unternehmen aus der Befreiung von der Umlage, noch vertretbar ist. Das sage ich auch bewusst aus Sicht des Saarlandes, das ja sehr viele dieser Arbeitsplätze dieser Unternehmen auch hat. Insofern ist es klar: Wenn man die Energiewende gestalten will, dann werden wir strukturelle Veränderungen bei der jetzigen Förderkulisse brauchen. Wir brauchen ein neues Marktdesign in dem Verhältnis von erneuerbaren Energien und grundlastfähigen bisherigen Lieferanten.

Das wird sicherlich eine der ganz großen Aufgaben direkt in der neuen Legislaturperiode sein. Die Frage, über die wir im Moment uns unterhalten, ist die Frage: Können wir in der Zwischenzeit auch mit Blick auf die Situation im Herbst 2013 einen kurzfristigen Kostendämpfungsbeitrag leisten? Wenn ein solcher Kompromiss gelingen soll, dann muss jede Seite etwas dazu beitragen. Das heißt, wir Länder müssen strukturell uns bewegen beim Thema erneuerbare Energien, auch bei den energieintensiven Unternehmen. Und der Bund wird am Ende des Tages aus meiner Sicht dann auch mit sich reden lassen müssen über das Thema Stromsteuer. Aber das wird ein ausgewogenes Verhältnis sein müssen.

Deutschlandradio Kultur: Frau Kramp-Karrenbauer, die Atompolitik ist ja auch ein Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Plädieren Sie für die Abschaltung des Atomkraftwerks Cattenom an der deutsch-französischen Grenze?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ja, das ist vollkommen selbstverständlich. Cattenom ist eine der größten Atomzentralen überhaupt. Wir wissen auch aus dem Stresstest, dass es in vielen Teilen auch den Bedarf gibt, die Sicherheitssituation in Cattenom zu verbessern. Und es ist eine der Grundkonstanten der saarländischen Politik, aber darüber hinaus auch der anderen Partner in der Großregion, dass unser Ziel ist und bleibt, dass Cattenom vom Netz genommen wird.

Wir wissen aber auch, das ist nationale Entscheidung. Und mit Blick auf die Atomenergie gibt es in Frankreich eine vollkommen andere Haltung als das in Deutschland der Fall ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir bis zu dem Tag, an dem Cattenom vom Netz geht, alles daransetzen, dass die Sicherheit für die Menschen im Rahmen des Möglichen so optimal wie möglich gewährleistet wird.

Und wir haben von der Warte aus natürlich auch ein besonderes Interesse, dass die Energiewende in Deutschland, als einem hoch industrialisierten Land, gelingt. Denn je überzeugender sie gelingt, desto besser sind unsere Argumente auch mit Blick auf die Länder, die nach wie vor noch auf Atomenergie setzen.

Deutschlandradio Kultur: Frau Kramp-Karrenbauer, Sie sind ja auch die Beauftragte des Bundes für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen. Jetzt haben wir Atompolitik, ein politisches Thema angesprochen. Thematisieren Sie das und beispielsweise auch so Themen wie Spitzensteuersatz, der ja in Frankreich mal auf 75 Prozent festgelegt werden sollte, mit Ihren französischen Partnern, wenn Sie in Paris sind?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ja, natürlich wird das auch diskutiert, insbesondere das Thema Cattenom. Es lässt sich sozusagen auch die regionale Verantwortung nicht von dem Amt der Bevollmächtigten trennen.

Im Mittelpunkt der Gespräche als Bevollmächtigte stehen aber natürlich insbesondere die Kontakte zu den Kollegen der französischen Regierung, die sich um die Themen Bildung, Kultur, Erziehung kümmern. Das ist schon relativ fachspezifisch. Aber natürlich wird auch die Gelegenheit genutzt, sich über allgemeine politische Themen auszutauschen.

Deutschlandradio Kultur: Spitzensteuersatz habe ich eben angesprochen. Sie haben ja auch mal plädiert, den anzuheben. Ich meine, François Hollande wollte gleich 75 Prozent. Wie viel wollen Sie denn in Deutschland?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Wir haben immer gesagt, das ist sozusagen auch eine Kontinuität zu meinem Amtsvorgänger Peter Müller, dass wir die damalige Anhebung oder Absenkung des Spitzensteuersatzes unter Rot-Grün für überzogen gehalten haben. Insofern wäre aus meiner Sicht eine Anhebung bis zum damaligen Level auch noch einmal möglich – unter der Maßgabe, dass wir gerade mit Blick auf den Mittelstand und die Personengesellschaften eine Lösung finden, die dort keine zusätzliche Belastung herbeiführt, die dann auch dazu führen würde, dass eventuell Arbeitsplätze gefährdet sind.

Wir haben das im Koalitionsvertrag festgelegt, einen entsprechenden Prüfauftrag. Und das saarländische Finanzministerium sitzt gerade an der Entwicklung und auch an der Berechnung möglicher Modelle.

Deutschlandradio Kultur: Bleiben wir ein bisschen bei dem Vergleich oder der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Wo sehen Sie da Ansätze, dieses momentan etwas angeschlagene Verhältnis zwischen beiden Ländern zu vertiefen, auch im Interesse des vereinten Europa?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich glaube, dass zuerst einmal ganz wichtig ist, in welcher Atmosphäre und auch auf welcher Augenhöhe diese Diskussionen miteinander stattfinden. Und ich glaube, Deutschland hat überhaupt keinen Grund zu Selbstzufriedenheit oder zu einem erhobenen Zeigefinger gegenüber den französischen Partnern.

Wir haben ein hohes Interesse daran, dass in Frankreich die Probleme gelöst werden. Deutschland und Frankreich sind die stärksten Partner füreinander in Europa. Und wenn diese Achse nicht funktioniert, auch nicht wirtschaftlich funktioniert, ist das ein Problem aus meiner Sicht auch für Deutschland und natürlich auch in den europäischen Raum hinein.

Wir wissen, dass wir auch in den nächsten Jahren vor vergleichbaren Fragen stehen. Frankreich hat zwar eine bessere demographische Entwicklung als Deutschland, trotzdem wird sich auch dort die Frage stellen: Wie geht es weiter mit Blick auf Alterssicherung und andere Punkte? Wie geht es weiter mit Blick auf Infrastruktur? Und ich glaube, da können wir voneinander lernen. Und aus meiner Sicht ist einer der größten Beiträge, die die Sozialdemokraten im Moment für die deutsch-französische Freundschaft leisten können, dass sie sich stolz zur Agenda 2010 bekennen und nicht damit hadern. Das würde, glaube ich, den Franzosen und der französischen Regierung durchaus helfen können.

Deutschlandradio Kultur: Die Ministerpräsidentin des wohl französischsten Bundeslandes, des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer war das hier im Tacheles auf Deutschlandradio Kultur.

Um die Umlage für energieintensive Unternehmen herrscht Streit.© Stock.XCHNG / Steve Ford Elliott