"Ich schäme mich abgrundtief"

Die kolumbianischen Paramilitärs waren berüchtigt für ihre Massaker. Ein Kirchenmann, der noch immer von allen Priesterchen genannt wird, unterstützte die Todesschwadronen. Heute fühlt er sich von Scham und Trauer zerfressen.

Ein alter, blauer Jeep müht sich den staubigen Sandweg hinauf. Durch die offenen Fenster dringt die Mittagshitze erbarmungslos ins Fahrzeug. Dort versucht ein schwitzender Mann, den Wagen in der Spur zu halten. Mit zunehmender Höhe wird das Klima hier, nahe der kolumbianischen Karibikküste, langsam angenehmer.

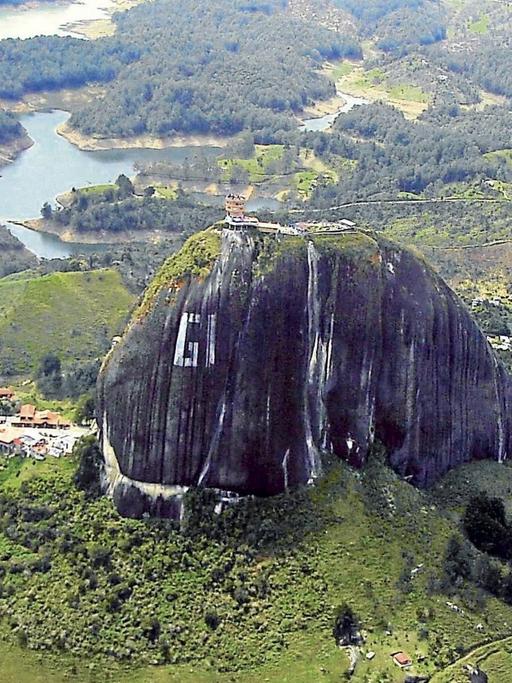

Curita: "Wir sind jetzt auf 600 Meter Höhe. Alles, was Du um uns herum siehst, war vor 10 Jahren noch tropischer Feuchtwald. Heute ist alles vertrocknet. Das trockene Klima der Küste frisst sich regelrecht den Berg hinauf."

Diesen Berg, die Sierra Nevada de Santa Marta, kennt der Mann gut. Er ist hier aufgewachsen. Sein Vater, ein Kaffeebauer aus dem Landesinneren, war damals vor der Gewalt des Bürgerkrieges in die noch ruhigen Berge der Küste geflohen. Hier ruft man ihn mit dem Namen Curita, zu deutsch: "Priesterchen".

Curita: "Damals musste jede Familie der Guerilla ein Kind überlassen. Das war allen bekannt. Und als die Situation auch hier unruhiger wurde und ich der einzige Junge der Familie war, entschied sich mein Vater, mich zum Seminar zu schicken, aus Angst, die Guerilla könnte mich mitnehmen. Da war ich 15."

Der Priester hatte mächtige Verbündete

Bei den Vinzentinern, einem katholischen Missionarsorden, lernt Curita nicht nur französisch, sondern erfährt eine fundierte Ausbildung in Literatur und Philosophie. Außerdem kommt er mit der Theologie der Befreiung in Berührung.

Curita: "Nach zwei Jahren Studium schickten mich die Vinzentiner mit einem anderen Priesterkollegen und einem alten Jeep hinauf in die Berge. Hier, in der alten verlassenen Kirche, wo nie eine Messe abgehalten wurde, begannen wir dann den Gottesdienst zu organisieren."

Immer weiter klettert der Jeep hinauf in den dichten Dschungel, vorbei an über zehn Meter hohen Farnen. In 1000 Metern Höhe, fernab vom Einfluss der staatlichen Institutionen, hatte sich in den 90er Jahren eine parastaatliche Welt etabliert. Bäuerliche Selbstverteidigungsarmeen kämpften angeblich gegen die Guerilla. Die wiederum kämpfte vorgeblich für die Bauern. In Wirklichkeit ging es allen bewaffneten Gruppen um die Herrschaft über die Drogenrouten. In dieser Welt hatte Hernán Giraldo das Sagen, der Patron, wie er zeitlebens genannt wurde. Er kommandierte bisweilen mehrere Tausend Paramilitärs. Von ihm erhielt Curita seinen Namen – Priesterchen. Von Giraldos 32 Kindern taufte Curita insgesamt 16, verheiratete zwei seiner Töchter. Curita, der Seminarist, hatte auf einmal mächtige Verbündete.

Curita: "Ich weiß nicht, wann genau der Übergang von der Kirche zu den Paramilitärs war. Irgendwann ging ich nicht mehr zur Messe und zog mich schließlich ganz aus der Kirchenarbeit zurück. Ich tauschte den alten Jeep von den Vinzentinern gegen ein Motorrad von den Paramilitärs. Und die Leute hier oben sahen mich bald nicht mehr als den Priester, sondern als engen Vertrauten von Hernán Giraldo. Vormals grüßten sie mich mit Respekt, weil ich die Institution der Kirche repräsentierte. Als ich zu den Paramilitärs wechselte, grüßten sie mich aus Angst."

Den Namen Priesterchen behielt Curita.

Curita: "Hernán Giraldo hat vor mir niemals ein Verbrechen begangen, noch haben wir darüber gesprochen. Ich nehme an, weil er in mir immer noch den Priester sah. Ich repräsentierte für ihn und alle anderen Gott und die Kirche und irgendwie war das auch eine Absolution."

Dass er als Figur des Priesters dabei half, Menschenrechtsverbrechen zu verüben, realisierte er damals nicht. Das liegt auch daran, dass die Logik des Paramilitarismus viel tiefer in der politischen Kultur Kolumbiens verankert ist, weiß Fabio Silva. Der Anthropologe lehrt an der Universität in Santa Marta. Die Stadt liegt am Fuße der Sierra Nevada. Dort war der Einfluss der Paramilitärs besonders stark.

Fabio Silva: "Der Paramilitarismus ist seit jeher konservativ-religiös unterfüttert. Den Paramilitärs ging es immer auch um die Auslöschung der Guerilla. Deren kommunistische Ideale wurden als Teufelswerk dämonisiert, das es mit religiösem Eifer auszurotten galt."

Eine Art heiliger Krieg gegen den Kommunismus? Die politische Gewalt in Kolumbien trägt diesen Charakter, so der Anthropologe Fabio Silva:

"Der Paramilitär, oder auch der Guerillero kann in der einen Hand das Herz Jesu Kreuz halten und in der anderen die geschliffene Machete. Das ist kein Widerspruch – die Jungfrau Maria wurde und wird von Auftragsmördern ganz direkt angebetet, in der Hoffnung, dass sie ihm Schutz und Beistand bei seinen Morden und Massakern gewähre."

Curita versichert, dass an seinen Händen kein Blut klebt. Doch mit seiner dunklen Vergangenheit ist die Rückkehr ins zivile Leben noch heute schwer für ihn.

Der Täter will Anerkennung für die Opfer

"Ich schäme mich abgrundtief dafür, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein. Und ich will nicht, dass die Leute meine Vergangenheit kennen. Das ist ein schwarzes Kapitel meines Lebens, das ich leider nicht rückgängig machen kann. Diese Scham und auch die Trauer fressen mich bisweilen regelrecht auf. Manchmal fragt mich die Nationale Agentur für Wiedereingliederung, ob ich nicht einen Vortrag halten will vor anderen Demobilisierten. Meine Geschichte, sagen sie, sei es wert, erzählt zu werden. Gerade jetzt, wo sich die Guerilla entwaffnet. Aber ich will diese Form der Aufmerksamkeit oder Anerkennung nicht. Wenn irgendwer Aufmerksamkeit verdient, dann die Opfer des Krieges, die das ganze Leid durch gemacht haben. Aber ein Täter verdient keine Anerkennung."

Als wir auf über 2000 Meter Höhe ankommen, ist es bereits dunkel. Von weitem kann man die Lichter der Städte an der Karibikküste sehen. Die Entfernung fühlt sich immens an. Hier oben bestellt Curita seit einem Jahr gemeinsam mit seinem Freund Marcos ein paar Kräuterbeete. Marcos kümmert sich um die Pflege der Beete, Curita um Transport und Vermarktung des Ertrages in der Stadt. Sie teilen sich den Gewinn. Doch das Geschäft, so Curita nachdenklich, ist für ihn nur zweitrangig:

"Wichtiger ist für mich, das ich einer Bauernfamilie, die vertrieben wurde und so viel Leid erfahren hat, irgendwie unter die Arme greifen kann. Vom Staat erfahren die Opfer hier in den Bergen ja nicht viel. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und ich glaube, so geht es ihnen zumindest ein bisschen besser als zuvor."