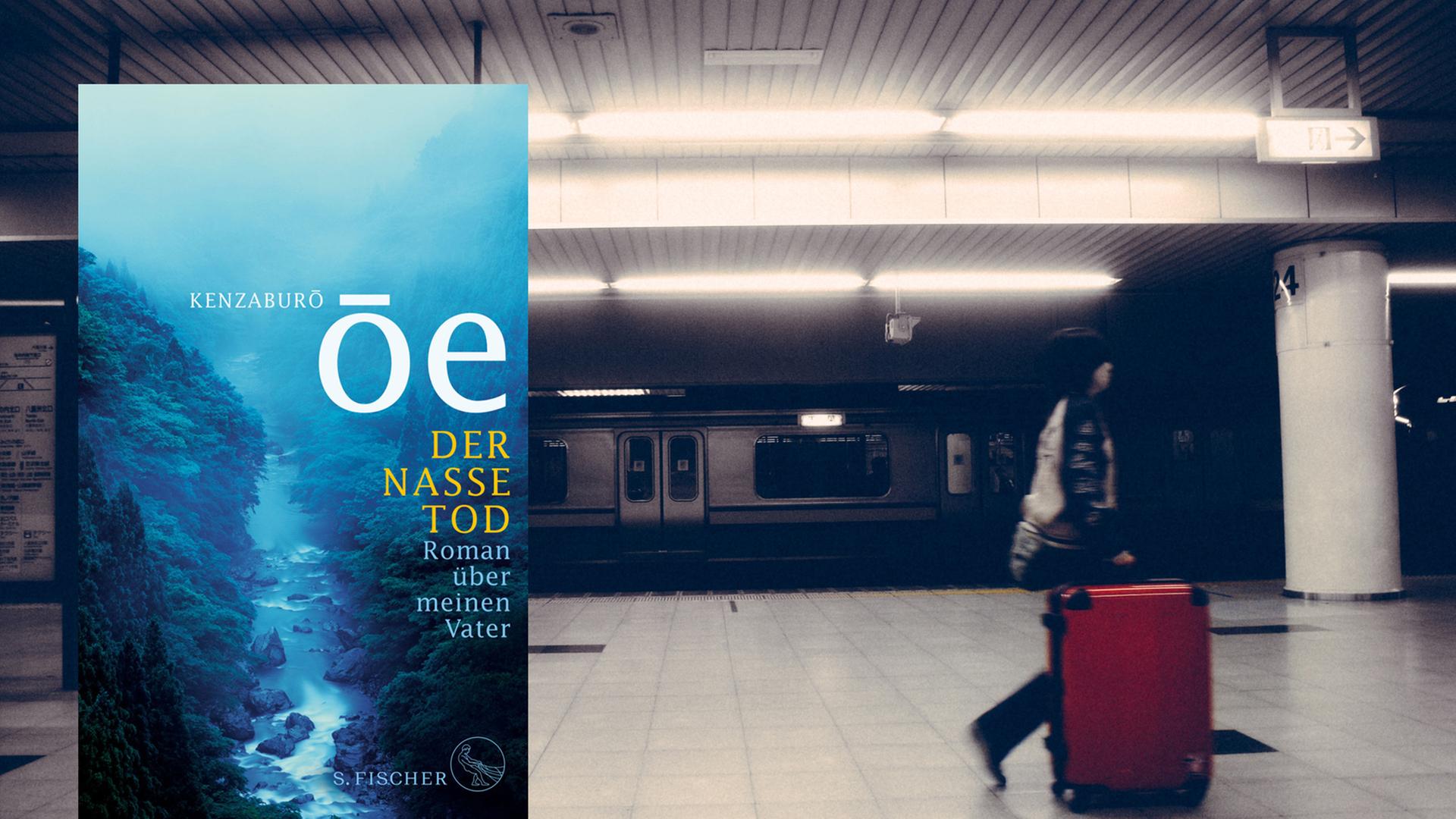

Kenzaburō Ōe: "Der nasse Tod. Roman über meinen Vater"

Aus dem Japanischen von Nora Bierich

S. Fischer Verlag, 2018

432 Seiten, 25 Euro

Die Suche nach dem verlorenen Vater

In "Der nasse Tod" greift Literaturnobelpreisträger Kenzaburō Ōe noch einmal die wichtigen Themen seines Werkes auf: den japanischen Nationalismus und den frühen Tod seines Vaters. Das könnte der Abschluss eines Lebenswerks sein, aber etwas fehlt.

Am Anfang der Geschichte steht ein roter Koffer. Ein Koffer voller Dokumente, mithilfe derer er, so hofft Kogito Chōkō – Kenzaburō Ōes Alter Ego –, endlich dem Tod seines Vaters auf die Spur kommen kann. Denn der Vater stieg in einer Nacht im Jahr 1945, kurz vor Kriegsende, in ein Boot und ertrank kurz darauf. Der damals zehnjährige Kogito will die Szene gesehen haben, und zwar aus zwei Perspektiven: aus der des am Ufer zurückbleibenden Kindes und aus der eines über der Szenerie schwebenden Wesens. Wobei im Boot des Vaters zudem noch Kogii saß, Kogitos imaginierter kindlicher Doppelgänger.

Der Inhalt des roten Koffers soll auch klären, in welchem Verhältnis der Vater zu den extremrechten japanischen Militärs stand, die damals auf der Insel Shikoku einquartiert waren und die einen Anschlag auf den zur Kapitulation neigenden Tenno verüben wollten. Doch der Koffer enttäuscht: Er enthält bloß ein paar Bücher und einige Briefumschläge ohne Inhalt. Sehr viel zur Aufklärung der alten Geschichte beitragen können auch die anderen Personen nicht, die in diesem Roman auftreten und teils seitenlange Redepassen verantworten: Kogitos Schwester Asa etwa, der Theatermacher Masao Anai oder die Dramaturgin Unaico, die Kogitos Werk auf die Bühne bringen wollen.

Ōe stößt sein eigenes Werk vom Sockel

Eine Vater-Recherche, wie der Untertitel des Romans suggeriert, ist dieses Buch also nicht. Eher handelt es vom Schreiben selbst. Denn es erzählt, wie der international ausgezeichnete Mittsiebziger Kogito Chōkō seinen Vater-Roman "Der nasse Tod" eben nicht schreiben kann. Zugleich entsteht aber ein Roman gleichen Namens, dessen Autor der Literaturnobelpreisträger Kenzaburō Ōe ist, der 2009, als der Roman auf Japanisch erschien, ebenfalls Mitte 70 war.

In diesem Roman greift er viele wichtige Themen seines Werkes noch einmal auf: die Kindheit auf Shikoku, den frühen Tod des Vaters, den japanischen Nationalismus, gegen den er zeitlebens angeschrieben hat, und auch das Verhältnis zu seinem behinderten Sohn Hikari, der hier unter dem Namen Akari auftritt. Er resümiert jedoch nicht, sondern bricht das bekannte Themenspektrum mehrfach, indem er eine recht aufdringliche Theatertruppe namens Caveman auftreten lässt, die Kogitos Texte interaktiv inszenieren will, wodurch Ōe sein eigenes nobelpreisgekröntes Werk demokratisiert und fröhlich vom Sockel stößt.

Dies könnte der wunderbare Abschluss eines großen Lebenswerkes sein, wäre die Lektüre nicht so unendlich quälend. Denn den Großteil des Romans nehmen Debatten über Theaterpraxis und Inszenierungsideen ein – teils in endlose Dialoge, teils in ebenso endlose Briefe gekleidet. Die dozierenden Figuren bleiben dabei selbst so blass, dass sich kein Interesse an ihnen einstellen mag. Lebendig wird die Geschichte allenfalls dort, wo Kogito den schwierigen Umgang mit seinem behinderten Sohn beschreibt. Ansonsten erschlägt die ambitionierte und vieldimensionierte literarische Konstruktion dieses Romans leider seinen mageren Inhalt und auch seine kurz gehaltene Emotionalität.