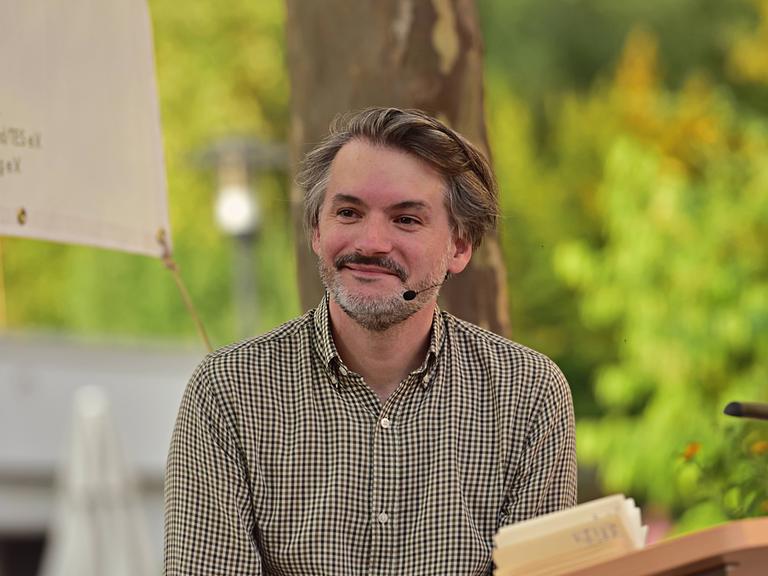

Raabe-Preis für Jonas Lüscher

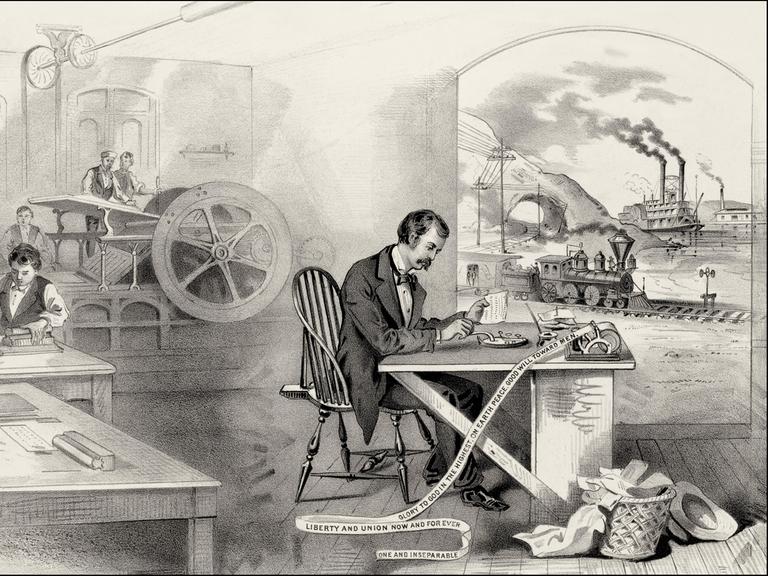

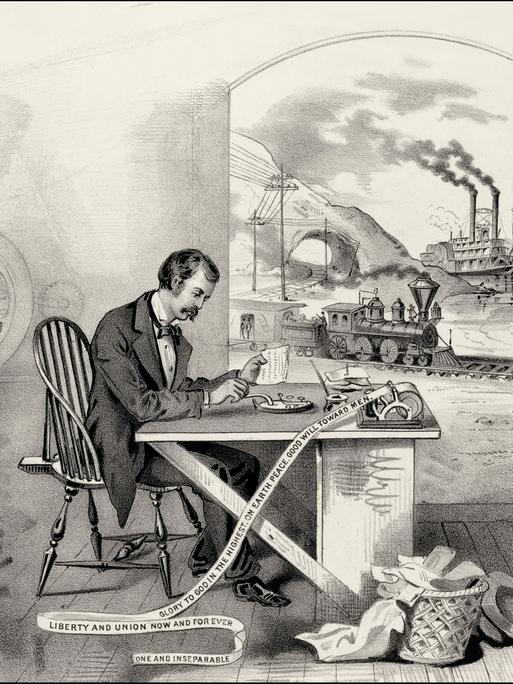

Zwischen Fortschritt und Gefahr: Jonas Lüscher beleuchtet die Ambivalenz technischer Innovation für unser Leben. © imago / dts Nachrichtenagentur

Reflexionen über Mensch und Maschine

Jonas Lüscher hat für seinen Roman "Verzauberte Vorbestimmung" den Wilhelm Raabe-Literaturpreis erhalten. Er verknüpft historische Umbrüche mit einer Nahtod-Erfahrung während Corona und reflektiert die Ambivalenz technischer Innovation. Brillant.

„Frühling der Barbaren“ heißt das literarische Debüt von Jonas Lüscher, der 1976 in Zürich geboren wurde und seit einigen Jahren in München lebt. Eine „Novelle“ ist die Gattungsbezeichnung dieses schmalen Bandes, der unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Eine traditionelle, geschlossene Form also.

Umso interessanter ist, dass Jonas Lüscher mit seiner mittlerweile dritten literarischen Buchveröffentlichung nun alle konventionellen Formen aufgebrochen hat: „Verzauberte Vorbestimmung“ wurde mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet.

Der Roman ist eine materialgesättigte Studie über das Wesen von technischer Innovation. Es geht von den Weberaufständen im England des frühen 19. Jahrhunderts über die Vernichtungsindustrie des Nationalsozialismus bis in ein futuristisches Ägypten – nicht linear, sondern springend zwischen den Zeiten und Räumen.

Vor allem aber ist „Verzauberte Vorbestimmung“ ein Roman, der eine wesentliche Zäsur der jüngeren Vergangenheit zum Kern hat: die Corona-Pandemie, auch wenn die Begriffe Corona oder Covid nicht vorkommen im Text.

Literarische Verarbeitung einer Corona-Erfahrung

Jonas Lüscher selbst erkrankte – wie sein Erzähler – in einer sehr frühen Phase der Pandemie schwer an Corona. Er lag mehrere Wochen im künstlichen Koma, gehört also zu den Patienten, bei denen die Medizin noch vollkommen unerfahren war.

„Verzauberte Vorbestimmung“ erzählt davon, wie und ob man eine Todeserfahrung verarbeiten kann. Der Roman fragt, wie man nach einer solchen Erfahrung das eigene Selbstverständnis neu justiert. Und nicht zuletzt: was das auch für den Blick auf die eigene Kunst, das eigene Schreiben bedeutet.

Und der Roman handelt von einer Ambivalenz, die die Technikphilosophie von jeher umtreibt und die wohl unser aller Leben bestimmt: von dem Wissen um die Notwendigkeit und die Segnungen technischen Fortschritts für die Menschheit einerseits. Und andererseits von dem Wissen um die potentiell lebensfeindlichen Auswüchse technischer Innovation.

Die sieht man natürlich vor allem in den Apparaturen des Krieges. Aber auch jüngst in den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz. In diesen Reflexionen erkennt man unbedingt den studierten Philosophen Jonas Lüscher. Er hat auch als Dramaturg gearbeitet und 2012 mit „Jetzt“ ein Opernlibretto geschrieben. „Kraft“, Lüschers 2017 erschienener Roman, wurde mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet.

Sowohl die persönliche Erfahrung des Erzählers als auch die von Jonas Lüscher selbst zeigen: Während ihrer Covid-Erkrankung haben Maschinen ihr Leben erhalten. Diese Erfahrung steht der technikkritischen Haltung entgegen, die man vielleicht leichter einnimmt, wenn man etwa von den Weberaufständen im 19. Jahrhundert erzählt. Das macht die Spannung von „Verzauberte Vorbestimmung“ aus.

Sprachkunst und Ästhetik des Widerstands

Das ästhetisch Brillante und Fesselnde an diesem Roman ist, dass Jonas Lüscher sprachlich, in der Form eine ganz eigene Ästhetik des Widerstands geschaffen hat.

Die Sprache des Romans ist weit ausgreifend: Jonas Lüscher vermag Sätze zu schreiben, die sich mitunter über ganze Seiten erstrecken, ohne dass sie mäandern würden. Stattdessen sind sie melodisch und zugleich präzise. Dieses Erzählen ist nicht linear, sondern springt zwischen den Zeiten und Orten hin und her. Man könnte es eine Ästhetik des Traums nennen.

Damit setzt Jonas Lüscher zum einen die Erfahrungen eines gerade erwachenden Bewusstseins literarisch um – eines Körpers also, der sich von den Apparaturen auf der Intensivstation emanzipiert.

Zum anderen eröffnet der Roman auf diese Weise sprachlich auch einen Freiraum, der allem Verkümmern des Lebendigen durch technische Korsetts zu trotzen scheint. Große Kunst kann genau das: die Wirklichkeit aufbrechen und ihr etwas entgegenstellen. Nicht durch Bekenntnisse oder Parolen, sondern allein durch die Sprache.

Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis ist vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig gestiftet und mit 30.000 Euro dotiert. Er zählt zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum und wird seit dem Jahr 2000 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören zum Beispiel Saša Stanišić, Sibylle Lewitscharoff, Christian Kracht und Judith Hermann. Dr. Wiebke Porombka (Deutschlandfunk) ist Teil der Jury.