Letzte Woche war es Obama, der in seiner Rede zum Parteitag davor warnte, dass die aktuelle Regierung die Demokratie zerstören würde, um zu gewinnen. Aber auch viele andere Beobachten rechnen kaum mehr damit, dass die Wahlen im November regulär ablaufen werden. Und das liegt nicht nur an den aktuellen Wirren um die US-Post, sondern hat auch etwas mit dem Wahlrecht und mit der Verfassung der USA im Allgemeinen zu tun. Im Interview: Manfred Berg, Professor für Amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg.

Audio Player

Zurück zur guten alten Diplomatie

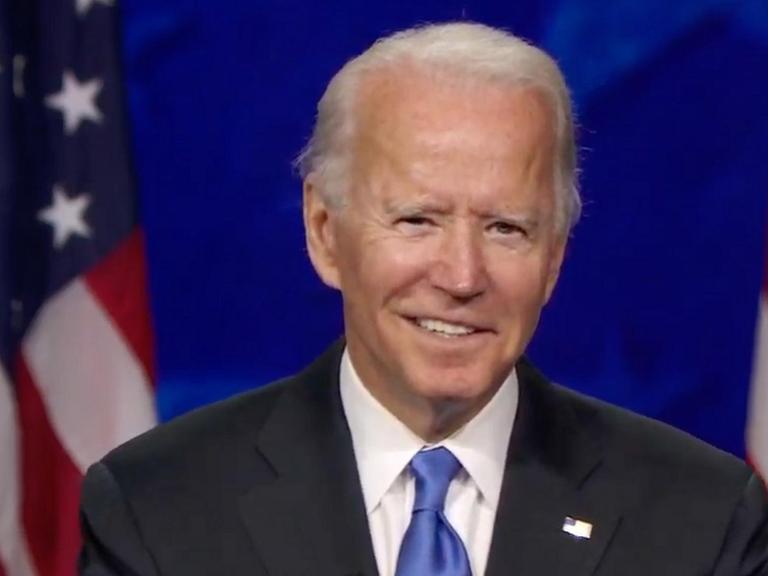

Wenn es um China geht, überbieten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten derzeit mit einer Demonstration an Härte. Ansonsten will US-Demokrat Joe Biden aber eher alte Allianzen wiederbeleben. So einfach wird das aber nicht gehen.

Wenn es um China geht, kann es in den USA gar nicht hart genug klingen. Die beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden beschuldigen sich wechselseitig in ihren Werbespots, zu lasch gegenüber China aufzutreten.

Außenpolitik ist ein Thema, das US-Amerikaner nicht sonderlich interessiert. Präsidentschaftswahlen werden nicht über Außenpolitik gewonnen. Es könnte mit der Größe ihres Landes zusammenhängen oder mit dem selbstzufriedenen Gefühl, sowieso in der großartigsten Nation der Welt zu leben. Doch ein Thema hat es tatsächlich im Wahlkampf ganz nach oben geschafft: der Umgang mit China.

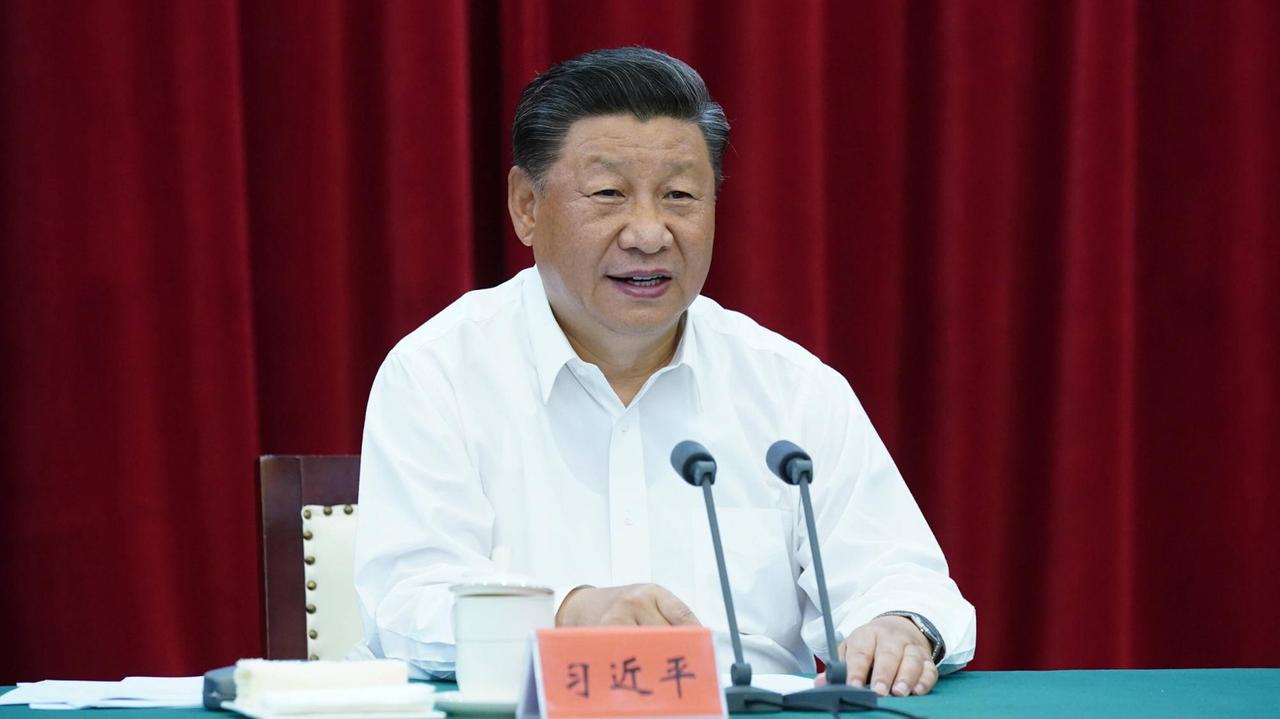

Zwei Drittel aller USA-Bürger haben ein negatives Bild von China. Auf der Liste der Schurkenstaaten steht das Land aus US-Sicht ganz weit oben. Bei Strafzöllen und Sanktionen liegen Republikaner und Demokraten nicht weit auseinander.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird sowohl von Trump als auch von Biden im aktuellen Wahlkampf für seine Politik scharf angegriffen. © imago / Ju Peng

Ob er es chinesischen Unternehmen erlauben würde, wichtige Infrastruktur in den USA zu schaffen, wurde Biden in einer Präsidentschaftsdebatte gefragt:

"Nein, das würde ich nicht. Als unsere Amtszeit vorbei war, hatte ich mehr Zeit mit XI Jinping verbracht als irgendein anderer Politiker von Weltrang. Dieser Kerl hat nicht einen demokratischen Knochen im Leib."

Und kurz darauf beschuldigte er Xi Jinping ein Thug, ein Rowdy, zu sein. Eigentlich nicht Bidens Stil. Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten in der Politik, er hat sich vom Stadtrat über den Senat zum Vizepräsidenten von Barack Obama hochgearbeitet. Er beschäftigt sich seit ewigen Zeiten mit Außenpolitik. Aber zu nett zu China zu sein, kann er sich nicht leisten, wenn er Präsident werden will.

"Sie müssen sich an die Regeln halten"

Da ist vor allem das Handelsdefizit der USA, das in den Staaten als Schwäche empfunden wird. Da sind Währungsmanipulationen, Produktpiraterie und der Diebstahl geistigen Eigentums, Zensur und Menschenrechtsverletzungen.

"Sie müssen sich an die Regeln halten, Punkt!", sagt Biden. Anders als Trump aber, der immer nur auf Sanktionen setzt, hat der frühere Vizepräsident noch andere Ideen: Biden will die Allianzen wiederaufbauen, die Trump zerstört hat. Er will die Militärpräsenz der USA im Pazifik erhöhen. Die USA, sagt er, wollten keinen Krieg, aber deutlich machen, dass sie eine Pazifikmacht sind und nicht zurückweichen.

Vor allem aber, damit rechnen die Politikbeobachter in Washington, D. C., wird Biden auch China gegenüber zur guten alten Tradition der Diplomatie zurückkehren. Das erwartet etwa Knut Dethlefsen, der Chef der Friedrich-Ebert-Stiftung in der US-Hauptstadt.

"Für die Biden-Administration wird eine große verantwortliche Aufgabe sein, die Konkurrenz zwischen China und den USA eben nicht eskalieren zu lassen, sondern sie auf Wege zu führen, sodass es ein vernünftiges Zusammenwirken in wichtigen globalen Fragen eben geben kann. Weil: Verschiedene Fragen werden wir eben ohne China nicht lösen können."

Trump hat in vier Jahren das Iran-Abkommen aufgekündigt, ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und er hat die WHO verlassen.© picture alliance / ZUMA / White House / Tia Dufour

Mal wieder miteinander sprechen, das könnte der roten Faden, wenn nicht sogar das wichtigste Element einer bidenschen Außenpolitik werden. Donald Trump hat in den gerade vier Jahren seiner ersten Regierungszeit viele Brücken gesprengt: Er hat das Iran-Abkommen aufgekündigt, er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, er hat die WHO verlassen. Er hat Freundschaften und Allianzen für überflüssig erklärt. Er hat aktiv versucht, die Europäische Union zu spalten.

Es wird sich deutlich etwas ändern unter einem Präsidenten Joe Biden, glaubt Heather Conley, vom Center for Strategic and International Studies, CSIS.

"Sollte Vizepräsident Biden gewinnen, hat er klargemacht, würde er einen alliierten und multilateralen Ansatz zu den Herausforderungen der Außenpolitik wählen."

Beschädigte Demokratie soll wiederhergestellt werden

Im laufenden Wahlkampf hat Biden noch kein umfassendes Konzept seiner Außen- und Sicherheitspolitik vorgelegt. Vor einem Jahr aber hat er in New York eine Rede gehalten und seine Leitlinien vorgestellt, nachzulesen auf seiner Website.

Sein erster Schritt wäre es demnach, die unter Donald Trump beschädigte Demokratie in den USA wiederherzustellen. Ein wichtiger Schritt, sagt Heather Conley.

Sein erster Schritt wäre es demnach, die unter Donald Trump beschädigte Demokratie in den USA wiederherzustellen. Ein wichtiger Schritt, sagt Heather Conley.

"In gewissen Weise ist es einfacher, sich auf den Wettbewerb der Großmächte zu konzentrieren und sich nicht selbst den Spiegel vorzuhalten, sich nicht einzugestehen, dass uns was fehlt. Wir können nicht im Ausland stark auftreten, wenn wir nicht auch zu Hause stark sind, wirtschaftlich und demokratisch."

Noch im ersten Jahr will Joe Biden einen Demokratiegipfel einberufen, um mit den Staaten der Freien Welt ein neues Bündnis zu schmieden.

Bidens Umgang mit seiner politischen Vergangenheit

Dass er die meisten seiner Mitspieler schon lange kennt, dass er schon so lange in der Politik ist, ist dabei Segen und Fluch. Zu Hause nämlich ist aufgefallen, dass Biden seine politische Biografie hin und wieder schönt. 2002 nämlich hat der damals noch Senator Biden für den heute äußerst unpopulären Irak-Krieg gestimmt.

Er habe mit seinen Kollegen dafür gestimmt, dem US-Präsidenten die Macht zu gegeben. Gewalt einzusetzen. Und er würde wieder so stimmen, sagte Biden 2003. Später behauptete er, er sei praktisch in dem Moment, als die Operation "Shock and Awe" begonnen habe, dagegen gewesen, und habe das auch so gesagt.

Dass Biden da etwas zurechtbiegt, kommt beim linken Flügel nicht gut an. Bernie Sanders, der weißhaarige Senator aus Vermont, der mit seiner Präsidentschaftskandidatur gescheitert ist, vertritt einen anti-militaristischen Ansatz, ähnlich der deutschen Links-Partei. Er hat gegen den Irak-Einsatz gestimmt.

"Dieses Leid, dieser Tod, diese riesigen Ausgaben, wofür?", fragte Sanders in seinem Wahlkampf. Er ist dezidiert dafür, die, wie es immer heißt, endlosen Kriege zu beenden. In seinem Wahlkampf forderte er, die USA müssten ihre Präsenz im Mittleren Ost in geordneter Weise beenden, sie müssten sich aus der von Saudi-Arabien geführten Intervention initiierten Krieg im Jemen verabschieden und die Truppen aus Afghanistan zurückholen.

Der linke US-Demokrat Bernie Sanders stimmte einst, im Gegensatz zu Joe Biden, gegen den Irak-Einsatz.© picture alliance / AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez

In dieser Allgemeinheit liegen Biden und Sanders nicht weit auseinander. Biden will die Mehrheit der Truppen zurückholen und sich auf den Kampf gegen Terrorismus konzentrieren.

Laut New York Times sind derzeit noch rund 200.000 US-Soldaten im Ausland stationiert. Afghanistan macht nur noch einen kleinen Teil aus, etwa 12.000 Soldaten, die Präsident Trump nun im Rahmen eines vermeintlichen Friedensabkommens abziehen will. Ob Joe Biden sich dem konkret anschließt, ist offen.

Abzug von US-Soldaten aus Deutschland ist fraglich

Mit einem aber rechnen die Beobachter in Washington nicht: dass die USA unter Joe Biden tatsächlich eine nennenswerte Zahl von Soldaten aus Deutschland abziehen würden. Der Abzug sei für die USA ja gar nicht sinnvoll, sagt Knut Dethlefsen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.

"Weil die USA für ihre globale Präsenz in Deutschland wichtige Infrastruktur haben, das große Krankenhaus, aber auch viele, viele andere Dinge."

Und Heather Conley vom CSIS verweist auf parteiübergreifenden Protest aus dem Kongress:

"Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sehr kleine Zahlen symbolisch verschoben werden, nur um zu zeigen, dass sie daran arbeiten."

So viel ist sicher: Unter Joe Biden wären die Zeiten vorbei, in denen ein US-Präsident seine NATO-Partner beschimpfen und beleidigen würde. Im Gegenteil:

Voriges Jahr veröffentlichte Biden ein Werbevideo, das zeigt, wie Staats- und Regierungschefs – Merkel, Macron, Rutte – sich über Trump lustig machen, wie die Vereinten Nationen sich über seine Angeberei amüsieren.

Joe Biden sieht die EU als Verbündete, nicht als Gegnerin wie Trump.© imago / BELGA / dpa / Thierry Roge

Biden will die militärischen Fähigkeiten der NATO auf dem neusten Stand halten, gleichzeitig aber weitere Kapazitäten schaffen, um neue Bedrohungen zu bekämpfen, Cyber-Kriminalität etwa oder Korruption. Gerade die europäischen NATO-Mitglieder sollten aber nicht damit rechnen, dass ein Joe Biden sie nicht mehr an das Erfüllen des Zwei-Prozent-Ziels erinnern würde.

Wobei sich die Frage stellt, welche Bedeutung diese Zahl heute noch hat. Wenn in allen Staaten wegen der Coronakrise das BIP sinkt, steigt der Anteil der Verteidigungsausgaben ja automatisch an.

Chance, über Neuausrichtung der Politik nachzudenken

Was aus den US-Verteidigungsausgaben insgesamt wird, ist schwer abzuschätzen. In diesem Jahr hat das Verteidigungsministerium rund 720 Milliarden Dollar in seinem Haushalt. Die Trump-Regierung hat bis jetzt schon vier Billiarden Euro an neuen Schulden gemacht, weitere werden folgen.

Womöglich sind diese knappen Spielräume eine Chance, über eine Neuausrichtung der US-Außen-Politik nachzudenken. Im Moment, sagt Heather Conley, besteht die erste Reaktion aus militärischen Sanktionen und einer sehr beschränkten diplomatischen Antwort.

Biden macht klar, dass er die US-Truppen auf dem neusten Stand halten will, aber:

"Der Einsatz militärischer Gewalt sollte das letzte, nicht das erste Mittel sein, nur, um lebenswichtige Interessen zu verteidigen und nur, wenn das Ziel klar und erreichbar ist und die informierte amerikanische Öffentlichkeit zustimmt."

Ansonsten setzt Biden auf internationale Abkommen. Er will wieder über Rüstungskontrolle mit Russland verhandeln und die Bedeutung von Atomwaffen zurückdrängen. Sie sollten lediglich der Abschreckung und, wenn nötig, der Vergeltung dienen, sagt er.

Rückbesinnung auf alte Verbündete

Seine alten und neuen Alliierten will Biden mobilisieren, um wieder mit Iran ins Gespräch zu kommen. Nachdem die Trump-Regierung den iranischen General Suleimani hatte töten lassen, war die Reaktion der Demokraten kritisch ausgefallen, drohte doch eine weitere Eskalation des Konflikts. Biden forderte damals vom Präsidenten:

"Er sollte sich sofort an unsere europäischen Partner und andere wenden, und dem Iran privat Widerstand und Deeskalation signalisieren. Und er sollte einen Weg finden, den Einbruch eines Krieges zu verhindern. Und der beste Weg, um das zu erreichen wäre es, wenn Präsident Trump sich wieder dem Iran-Deal anschießen und darauf bauen würde."

Das Ziel wäre es, so heißt es in Bidens außenpolitischen Leitsätzen, das Abkommen zu stärken und auszuweiten, und dabei Irans destabilisierende Aktivitäten zurückzudrängen.

Vor allem der Iran-Deal wurde in der Amtszeit von Barack Obama damals von vielen als außenpolitischer Erfolg gefeiert. © picture alliance / abacapress / Brian Baer

Falls Joe Biden anfangs gehofft hatte, dort einfach anknüpfen zu können, wo die Obama-Zeit geendet hat, dürfte er sich von dieser Vorstellung inzwischen verabschiedet haben. Eine simple Neuauflage des Iran-Abkommens wird es nicht geben. Auch in Israel wird Biden nicht einfach die Uhr zurückdrehen können.

Dass die US-Botschaft aus Jerusalem wieder abgezogen wird, ist schwer vorstellbar. Und dann ist da noch das Thema, mit dem Donald Trump versucht hat, die USA zu spalten: Einwanderung. Dass Kinder an der mexikanischen Grenze von ihren Eltern getrennt werden, verurteilt Biden.

"Wir brauchen angemessene Strategien, um das Screening an unseren Grenzposten zu verbessern, um klug in Technologie an den Grenzen zu investieren. Wir müssen wieder mit Kanada und Mexiko zusammenarbeiten, als Nachbarn, nicht als Gegner. Und wir müssten uns darauf konzentrieren, die Ursache zu beseitigen, die Migranten an unsere Grenzen treiben."

Bidens Alter muss kein Hindernis sein

Biden wird, wenn er gewählt wird, mit seinen fast 80 Jahren der älteste Präsident sein, der je vereidigt wurde. Das Alter wird ihn nicht in seinem Ehrgeiz bremsen, eher beflügeln, glaubt Knut Dethlefsen von der Friedrich-Ebert Stiftung:

"Deswegen erwarte ich für die ersten beiden Jahre von Joe Bidens Präsidentschaft eine besonders starke Präsidentschaft und keine schwache."

Ein Teamspieler, der sich von anderen unterstützen lässt und deshalb viele Strömungen zusammenbinden kann. Die Amerikaner, glaubt Heather Conley, sind nach vier Jahren "Amerika-First" und "Es kann immer nur einen Gewinner geben" bereit für Bidens neuen Ton.

Verbündete sind beliebter als je zuvor, sagt die Politik-Expertin, sogar Freihandel ist beliebter als je zuvor. Womöglich haben viele US-Bürger erst in den Trump-Jahren gemerkt, was ihnen an der amerikanischen Idee wirklich wichtig ist.