Die Fachstelle Islam im Land Brandenburg ist Ansprechpartnerin für staatliche und nicht-staatliche Einrichtungen in Brandenburg sowie für Institutionen, z.B. Kommunen, öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Schulen und Verbände. Sie berät und führt Fortbildungen zum Themenbereich „Islam“ durch.

Islam in Ostdeutschland

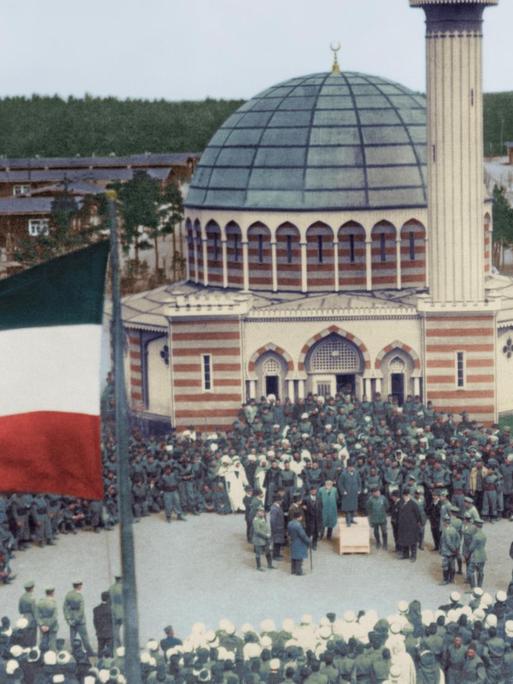

Was aussieht wie eine Moschee, ist in Wirklichkeit ein preußisches Dampfmaschinenhaus. Eine wirkliche Moschee gibt es in Brandenburg bisher nicht - dabei wächst der Bedarf, sagt Yunus Yaldiz. © imago / Schöning

(K)eine Moschee in Brandenburg?

13:42 Minuten

Seit der Fluchtbewegung 2015 lebt erstmals auch in Ostdeutschland eine größere Zahl Menschen muslimischen Glaubens. Das wirft Fragen auf - etwa, wo die Neuankömmlinge beten können. Ein Gespräch mit dem Leiter der Fachstelle Islam in Brandenburg.

Julia Ley: Während sich die Kirchen inzwischen gut überlegen müssen, was sie mit ihren vielen ungenutzten Immobilien machen, haben Muslime und Musliminnen oft das gegenteilige Problem. Sie finden keine Räume, in denen sie beten können.

Das ist in ganz Deutschland so, in Ostdeutschland stellt sich das Problem aber noch mal verschärft dar. Denn hier leben erst seit der Fluchtbewegung 2015/2016 überhaupt nennenswerte Zahlen von Muslimen.

Darüber, warum es in Brandenburg bis heute keine einzige repräsentative Moschee gibt – und warum das vor über 100 Jahren schon einmal anders war, spreche ich mit Yunus Yaldiz von der Fachstelle Islam im Land Brandenburg.

Etwa 30.000 Muslime in Brandenburg

Ley: Herr Yaldiz, wie viele Muslime und Musliminnen leben denn heute eigentlich in Brandenburg?

Yunus Yaldiz: Im Land Brandenburg kennen wir die genaue Anzahl der Muslime eigentlich nicht, weil die Religionszugehörigkeit in Deutschland nicht über das Melderegister erfasst wird. Aber wir gehen davon aus, dass von den ungefähr 40.000 Geflüchteten, die seit 2014 nach Brandenburg gekommen sind, etwa zwei Drittel Muslime sind. Man könnte also grob sagen: etwa 30.000 Muslime leben in Brandenburg.

Ley: Wie sieht es mit den Räumlichkeiten aus? Was steht dort zur Verfügung?

Yaldiz: Im Moment gibt es einige Gebetsräume. Es gibt allerdings keine einzige Moschee in Brandenburg. Das, was am nächsten an eine Art Moschee herankommt, ist der Gebetsraum in Potsdam, dessen Entstehung auch von der Stadt unterstützt wurde. Aber im Moment haben wir Gebetsräume – ich würde sagen, maximal zehn bis 15 Gebetsräume in ganz Brandenburg. Die sind über Vereinsstrukturen und Unterstützung der Kommunen und Städte im Land Brandenburg gewachsen.

Beten ist für Geflüchtete nicht erste Priorität

Ley: Wie sieht denn heute muslimisches Leben aus in Brandenburg? Was für Vereinigungen sind das? Woher kommen die Muslime, die dort leben? Was für religiöse Aktivitäten finden vielleicht auch statt?

Yaldiz: Die Hauptherkunftsländer der Geflüchteten in Brandenburg sind Syrien, Afghanistan, die Russische Föderation, dann noch Eritrea, Iran und der Irak. Die meisten sind sunnitisch, folgen also der prozentual größten Richtung des Islams. Die Gebetsräume oder die Räume, die wir jetzt vor Ort haben, beschäftigen sich hauptsächlich damit, dass es ein Freitagsgebet gibt - also, dass man entweder einen Raum hat, den man die ganze Woche nutzen kann, oder dass man einen Raum hat, den man nur freitags nutzen kann, weil dort das Gemeinschaftsgebet für die Muslime stattfindet.

So hat sich das langsam etabliert – das ist natürlich nicht die wichtigste oder die höchste Priorität für die Geflüchteten im Land, dass sie sofort beten können, sondern es gibt natürlich auch andere Dinge, die eher praktischer Natur sind. Aber es kam relativ schnell der Wunsch nach einem Gebetsraum auf. Und dann später auch, dass man irgendwo Bestattungen oder Gräberfelder haben möchte.

Muslimische Vereine können keine Kirchensteuern einziehen

Ley: Sie haben mir im Vorgespräch schon erzählt, dass es vielen Musliminnen und Muslimen im Moment etwas schwerfällt, wirklich Räumlichkeiten zu finden, gerade Räumlichkeiten, die vielleicht über eine provisorische Natur hinausgehen. Woran genau liegt das? Welche Faktoren spielen da eine Rolle?

Yaldiz: Ich würde sagen, der erste und größte Faktor ist, dass der Islam als Religionsgemeinde oder als Religion in Deutschland keinen Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts hat – so wie die Kirchen zum Beispiel. Das heißt, sie können sich nicht über Steuern finanzieren. Die Geflüchteten müssen sich selbst finanzieren, was für sie mit ihrem Status natürlich unglaublich schwierig ist. Das heißt, das geht eigentlich alles über Spenden.

Das ist dann aber schon der zweite Schritt. Der erste ist erst mal, Repräsentanten zu finden. Dann natürlich auch, diese ganzen unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften innerhalb des Islams irgendwie zu bündeln, sodass es nicht fünf unterschiedliche Gemeinden gibt.

Yunus Yaldiz ist Projektleiter des Kompetenznetzwerks "Islamistischer Extremismus" bei ufuq.de.© Yunus Yaldiz

Und dann müssen Sie auf die Stadt zugehen. Und dann muss die Stadt natürlich auch offen genug sein, zu helfen oder zu unterstützen, einen Raum zu finden. Am Anfang gab es auch das Problem: In Brandenburg sind 80 Prozent der Einheimischen Atheisten. Ein Verständnis für religiöse Bedürfnisse gab es zum größten Teil nur seitens der Kirche.

Aber auch in den Städten gab es natürlich auch zum großen Teil Widerstand. Im Norden Brandenburgs, im Süden und auch im Osten, wo die AfD mit zum Teil über 20 Prozent eine unglaublich hohe Zahl an Wählerstimmen bekommen hat, haben die Lokalpolitiker und die Kommunen natürlich Angst, wenn in der Presse auftaucht, dass es eine Moschee gibt. Denn das ruft die neue Rechte oder die Anhänger dieser Partei auf den Plan und die fangen dann an, zu mobilisieren.

Mieten und Innenausstattung kann das Land mitfinanzieren

Ley: Sie haben jetzt schon so viele Faktoren angesprochen, und ich würde die gleich gerne noch mal so ein bisschen mit ihnen durchgehen. Was für Möglichkeiten haben denn da die Kommunen – vielleicht auch das Land Brandenburg jetzt in diesem konkreten Fall – solche Bemühungen zu unterstützen? Wie genau sieht die Finanzierung da aus?

Yaldiz: Auf der einen Seite müssen natürlich die Gemeindemitglieder versuchen, sich durch Spenden selbst zu finanzieren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Wenn also in einer Stadt, in einer größeren Stadt, 200 bis 400 Muslime jeden Freitag zum Gebet kommen, kann oder sollte eine Spende eingesammelt werden. Natürlich im besten Fall über Mitgliederbeiträge.

Und die zweite Möglichkeit ist das MWFK, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Land Brandenburg: Die haben in der Vergangenheit zum Beispiel jüdische Gemeinden unterstützt. Aber je mehr Muslime gekommen sind und je deutlicher wurde, dass die ihre Religion auch wirklich tagtäglich praktizieren und besonders am Freitag, desto klarer wurde, dass das Land irgendwie helfen muss oder mithelfen könnte – im Idealfall, Mieten mitzufinanzieren oder Innenausstattung für diese Räume mitzufinanzieren, also zum Beispiel Teppiche oder Lampen. Da hat sich das Land Brandenburg auch großzügig gezeigt. Die Gemeinde muss dann einfach einen Antrag stellen, ans Ministerium, und dann wird dem auch meistens, wenn alles korrekt ist, stattgegeben.

Der Einflussnahme durch andere vorbeugen

Ley: Ich kann mir vorstellen, dass einige das ja auch kritisch sehen. Eigentlich ist es ja doch so, dass der Staat dieselbe Distanz zu allen Religionsgemeinschaften halten sollte und keine entweder fördern oder benachteiligen sollte. Was ist das Argument aus ihrer Sicht dafür, dass zum Beispiel das Land Brandenburg sich da einbringt, auch mit einer gewissen finanziellen Unterstützung?

Yaldiz: Einerseits ist es vom Grundgesetz gesichert, dass Religionsfreiheit besteht und dass der Staat sich auch positiv dafür einsetzen soll, dass einzelne Religionsgemeinschaften ihre Religion auch wirklich praktizieren können. Das heißt natürlich nicht, dass sie finanziell helfen müssen. Aber dadurch, dass die Muslime keine Kirchensteuer einnehmen und auch sonst von staatlicher Seite keine Finanzierung erhalten und es in Brandenburg einfach überhaupt keine Strukturen gab, gab es einfach gar keine Möglichkeiten für die Muslime, sich selbst Räume zu schaffen. Erst recht, wenn man ihren Status als Geflüchtete berücksichtigt.

Andererseits glaube ich, dass der Staat, dass wir alle – vor allem im Land Brandenburg, aber in ganz Ostdeutschland – mithelfen sollten, diese Gemeinden zu unterstützen, weil ansonsten von außen Leute kommen, mit viel Geld eventuell und bestimmten Einstellungen, die dann gleich Prediger stellen. Und aus der Erfahrung wissen wir, dass es meist nicht die Leute sind, die wir in unserem demokratischen System haben wollen.

Auch Islamisten wollen Fuß fassen

Ley: Diese Erfahrung gibt es in Westdeutschland. Wir denken an DITIB zum Beispiel, den größten Moscheeverband hierzulande, dem immer wieder mal vorgeworfen wurde, dass zum Beispiel Imame in den Moscheen türkische Oppositionelle auszuspionieren oder dass für den türkischen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien gebetet wurde. Wissen Sie denn von solchen Bemühungen in Ostdeutschland? Und falls ja, wie ist man damit umgegangen?

Yaldiz: In Brandenburg selbst hatten wir den Fall einer Organisation, die den Muslimbrüden nahe steht. Die nannte sich SBS – Sächsische Begegnungsstätte. Die hieß zwar so, war dann aber dann auch in Brandenburg aktiv. Der sächsische Verfassungsschutz hat aufgedeckt, dass es direkte Verbindungen des Vorstandsvorsitzenden zur Muslimbruderschaft gibt und dass er von dort auch höchstwahrscheinlich Mittel bekommt. Nachdem das publik wurde und die Stadt dann auch die Kooperation untersagt hatte, haben die sich auch zurückgezogen.

Und jetzt haben wir wieder ganz normale geflüchtete Menschen, die versuchen, sich irgendwie zu organisieren, ohne dass irgendwie Geld von außen fließt.

Engagement gegen Vorurteile

Ley: Sie haben noch ein anderes Thema angesprochen, nämlich, dass es durchaus viel Widerstand gibt gegen die Bemühungen von Muslimen und Musliminnen, Räumlichkeiten zu finden und ein Gemeindeleben zu etablieren. Wie gehen Sie als Beratungsstelle damit um? Kann es gelingen, das Umfeld besser mitzunehmen? Und wenn ja, wie?

Yaldiz:Zum Glück hatten wir in Brandenburg wirklich viele engagierte Menschen, die im Ehrenamt aktiv waren, aber auch in einer Migrationssozialarbeit und auch an Schulen. Diese haben immer wieder versucht, Vorurteile aufzugreifen und zu dekonstruieren, um zu zeigen, dass das in vielen Köpfen vorherrschende Bild zu 99,99 Prozent nicht zutrifft, sondern dass Musliminnen und Muslime ganz normale Menschen sind, die vor Krieg und insbesondere auch vor dem Terrorismus geflohen sind.

Aber natürlich gibt es auch Veranstaltungen, die in den einzelnen Kommunen oder kleineren Städten organisiert werden. Etwa kulturelle Festtage, bei denen sich die einzelnen Gemeinden mit Essen, Musik und Tanz vorstellen, sodass man sie auch einfach ganz direkt kennenlernen kann.

Als das Kaiserreich den Dschihad verkündete

Ley: Interessant ist ja, dass die Situation in Brandenburg nicht immer so islamfern war, wie sie es heute ist. Tatsächlich stand die erste Moschee Deutschlands, die heute allerdings nicht mehr existiert, in Brandenburg, und zwar im märkischen Wünsdorf, etwa 40 bis 50 Kilometer südlich von Berlin. Sie befand sich in einem Kriegsgefangenenlager während des Ersten Weltkrieges für muslimische Gefangene. Warum war das Kaiserreich damals so engagiert, die religiösen Bedürfnisse der kriegsgefangenen Muslime hierzulande zu erfüllen?

Yaldiz: Es gab eine Institution, die nannte sich „Nachrichtenstelle für den Orient“ – NfO abgekürzt. Die wurde geschaffen von einem Herrn namens Baron Max von Oppenheim, der selbst Diplomat war und einige Jahre in Ägypten und in anderen Ländern verbracht hatte. Die Idee dahinter war, dass er zusammen mit einigen Orientalisten eine Propagandamaschine entwirft, wo man muslimische Kriegsgefangene in Kriegsgefangenenlagern sammelt. Das fand in Zossen und Wünsdorf statt, dort gab es die das „Halbmondlager“ und das „Weinberglager“.

Dort wollte man sie mit Propaganda füttern und ihnen erklären, dass das deutsche Kaiserreich der Verbündete des Osmanischen Reiches ist und damit eigentlich auch von allen Muslimen, und dass die Kolonialherren der Muslime – also hauptsächlich Franzosen und Briten, aber auch das russische Zarenreich in Zentralasien, wo viele Muslime lebten – ihre Feinde seien.

Die Idee war, dass man diese Muslime in den Kriegsgefangenenlagern dann dazu anstachelt, dass sie gegen ihre ehemaligen Kolonialherren, die sie in den Krieg geschickt haben, wieder in den Kampf ziehen.

Propaganda an der Zielgruppe vorbei

Ley: Und hat diese Propagada funktioniert?

Yaldiz: Überhaupt nicht. Die Muslime, die hier in den Kriegsgefangenenlagern saßen, waren zum Teil natürlich damit überfordert, dass sie Kriegsgefangene waren und dass sie im kalten Deutschland oder im kalten Brandenburg saßen. Dann hatten sie natürlich kein großes Interesse daran, wieder zurück in den Krieg zu ziehen. Ihre Hauptmotivation bestand darin, sich überhaupt wieder auf den Weg zu begeben, irgendwo anders hin, um nach Hause zu kommen.

Außerdem war diese Kriegspropaganda zum Teil auch viel zu akademisch. Es gab eine Lagerzeitschrift names „El Dschihad“, der Name war Programm. Und dann gab es noch verschiedene andere Abhandlungen. Aber die Kriegsgefangenen waren zum Teil Analphabeten oder hatten gar kein Interesse, diese Zeitschriften zu lesen.