Ein autoritärer Machtstaat taugt nicht als Vorbild

09:03 Minuten

Vor 150 Jahren, am 18. Januar 1871, wurde das Deutsche Reich gegründet. Sie sehe wenig Sinn darin, nach positiven Bezugspunkten zum Kaiserreich zu suchen, sagt die Historikerin Christina Morina. Dazu sei es zu antidemokratisch gewesen.

Stephan Karkowsky: Einige Jubiläen werden stiller gefeiert als andere. Denken Sie mal an 30 Jahre deutsche Einheit, das war im Corona-Jahr 2020 doch eher verhalten. Jetzt ist wieder so ein deutsches Datum, das allerdings kaum einer bemerkt: Im Januar vor 150 Jahren nämlich wurde 1871 das Deutsche Reich gegründet. Der Bundespräsident hält dazu heute eine Ansprache, da wollten wir vorher nicht stören, und stattdessen haben wir dann lieber mal bei Christina Morina angerufen, Geschichtsprofessorin an der Universität Bielefeld.

Weil Sie nämlich ab 11 Uhr dabei sind, im Schloss Bellevue, da dürfen Sie mit Frank-Walter Steinmeier und drei weiteren Historikern über den Reichsgeburtstag diskutieren. Was glauben Sie, wird es Streit geben oder sind sich die Geschichtswissenschaftler im Wesentlichen einig über die Bedeutung des ersten Deutschen Reiches?

Christina Morina: Es wird sicher lebhafte Diskussionen geben und ein anregendes Gespräch. Ich glaube, der Fokus der Diskussion wird darauf sein, was das Kaiserreich und die Reichsgründung für uns heute bedeutet und für die Bundesrepublik nach 1945.

Ich glaube, in dem Bereich sind sich auch die Historikerinnen und Historiker inzwischen einig, dass das eine Epoche war, die zur Vorgeschichte des heutigen Deutschlands gehört, die aber sehr kritisch gesehen wird, die als Machtstaat, als autoritärer Machtstaat eben keine Traditionslinie ist, in die wir uns heute bewusst stellen, sondern eine Epoche, die Gott sei Dank überwunden ist.

Es gibt natürlich, wie sich das für die Wissenschaft auch gehört, ordentlich Streit in einzelnen Fragen des Reiches, zur Frage, wie demokratisch denn eigentlich… Es gab ja teildemokratische Elemente, es gab ein Parlament mit gewissen Kompetenzen, es gab eine starke Modernisierungsbewegung, eine Politisierung der Bevölkerung. Es gibt doch Kontroversen hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Aspekte des Reiches, und das macht es auch nach wie vor spannend, ein interessantes Forschungsfeld, aber ich glaube, in der Bewertung insgesamt ist man sich doch weitestgehend einig.

"Ein wichtiger Schritt hin zu einer deutschen Staatlichkeit"

Karkowsky: Wie lautet denn die Bewertung, war das ein eher guter oder ein schlechter Tag für Deutschland, dieser 18. Januar 1871?

Morina: Da ist natürlich immer die Frage, welche Maßstäbe man da ansetzt und mit welcher Prämisse man auf diesen 18. Januar blickt. Das ist ein Tag, der mitten im Krieg stattgefunden hat, das ist eine Proklamation des von vielen lange ersehnten und erkämpften deutschen Nationalstaats. Wenn man es aus der Perspektive der deutschen Staatlichkeit sieht, dann ist das ein Tag, an dem ein wichtiger Schritt hin zu einer deutschen Staatlichkeit im 19. Jahrhundert getan wurde.

Aber wenn man es aus der Perspektive gerade der deutsch-französischen Beziehung und des Antagonismus der kriegerischen Auseinandersetzung damals betrachtet, ist es natürlich ein Tag, der mit kriegerischer Gewalt, mit einer auch expansionistischen Politik, einer Kriegspolitik, nach einer anfänglichen rein vermeintlich nur Verteidigungslinie eben verbunden ist mit diesem starken Machtstaatsverständnis, das stark preußisch geprägt war, das eben dann dem Kaiserreich im Grunde auch seine Prägung vorgegeben hat.

Starke "Wir gegen die"-Prägung

Karkowsky: Sie haben mit Kollegen und Kolleginnen zusammen ein viel beachtetes Buch geschrieben, mit dem Titel "Zur rechten Zeit: Wider die Rückkehr des Nationalismus". Da ging es um die Rechte in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Muss man denn den Nationalismus dieses ersten Deutschen Reiches genauso verurteilen?

Morina: Ich bin niemand, der Nationalist ist, und ich halte Nationalismus grundsätzlich als politische Idee und als gefühlsmäßige Überzeugung für etwas, das ich nicht unterstützen würde und das öfter schädigende als positive Auswirkungen in der Geschichte und Gegenwart hatte.

Die Frage ist natürlich immer, was man unter Nation und Nationalismus jeweils versteht. Im Kaiserreich ist das Verständnis eines deutschen Nationalismus, eines Deutschseins das einer deutschen Kulturnation. Das ist etwas, was eben immer auch stark an die Ausgrenzung und Definition von Gegnern, von inneren und äußeren Feinden, von Antagonismen gebunden war, von "Wir gegen die"-Prägungen.

Und das ist etwas, was auch nach dem Untergang des Kaiserreichs selbstverständlich nicht aufgehört hat, sondern sich im Gegenteil noch mal zugespitzt hat. Und das ist auch etwas, was nach ‚45 nicht verschwand, sondern die dann niederliegende und völlig besetzte und geschlagene Nation und dann auch geteilte Nation war etwas, was natürlich weiter auch Gefühle und politische Programme hervorgebracht hat.

Zur Geschichte der Bundesrepublik gehört immer auch ihre Herausforderung von rechter, nationalistischer Seite. Das ist etwas, was gerade in letzter Zeit – deshalb ist eben, glaube ich, die Diskussion um die Relevanz der Reichsgründung und des ersten deutschen Nationalstaates heute auch wichtig –, was in letzter Zeit eben auch wieder stark zunimmt und inzwischen in der AfD auch eine parlamentarische Repräsentation hat, die es in der Geschichte der Bundesrepublik niemals zuvor gegeben hat.

Ein bisschen Demokratie als Zugeständnis

Karkowsky: Sie sagen, Rechtsaußen-Politiker und Konservative gleichermaßen berufen sich gern positiv auf Preußen, auf Bismarck, auf das Kaiserreich, wenn ihnen die deutsche Hitler-Vergangenheit zu peinlich wird. Da gibt es die Historikerin Hedwig Richter, die die reformbegeisterte Zivilgesellschaft hervorhebt als positiven Fakt dieser Phase. Welche positiven Bezugspunkte kann man denn aus Ihrer Sicht im Kaiserreich sehen, gibt’s da überhaupt welche?

Morina: Ich wäre niemand, der sich dieser Frage so hingibt und dem man sagt, man sollte positive Bezugspunkte suchen, sondern natürlich gibt es unterschiedliche Strömungen aus der Geschichte des Kaiserreichs heraus.

Es gibt starke Demokratiebewegungen, die nicht wegen oder mit dem System des Kaiserreichs, sondern trotz dieses autoritär verfassten, dieser konstitutionellen Monarchie gewachsen sind, die selbstverständlich zu unserer demokratiegeschichtlichen Tradition gehören – da ist die Sozialdemokratie ganz vorne zu nennen, aber selbstverständlich auch die Frauenbewegung und andere liberale und liberaldemokratische Vereinigungen.

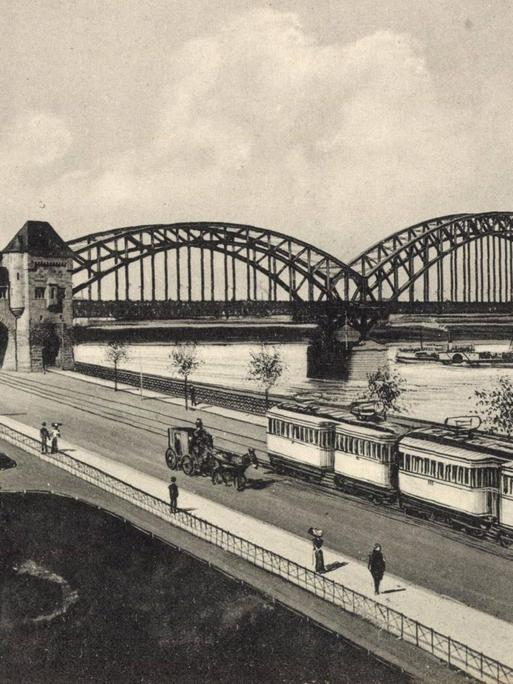

Positive Bezugspunkte für heute im Deutschen Kaiserreich suchen: Diese Debatte findet die Historikerin Christina Morina sinnlos.© imago / pictureteam

Ich weiß nur nicht, was Sinn und Zweck einer Diskussion ist, die versucht, daraus Bezugspunkte zu holen. Denn insgesamt glaube ich, in der Gesamtbewertung ist es eben ein Staat, der die Demokratie nicht als Ideal vertrat, sondern sozusagen als Zugeständnis ermöglichte, wenn es passte.

Das ist doch ein grundsätzlicher fundamentaler Unterschied zu der parlamentarischen Demokratie, die wir seit 1945 installiert haben und die weit getragen wird von einer Idee, dass eine durch und durch demokratisierte Gesellschaft etwas Positives ist und nicht etwas, das potenziell landesverräterisch oder staatsgefährdend ist, so wie das im Kaiserreich eben in weiten Teilen des politischen Establishments bis hin zum Kaiser gesehen wurde.

Heute erregen die Denkmäler Anstoß

Karkowsky: Was glauben Sie, warum die Gründung des ersten deutschen Nationalstaates dieser Tage in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt?

Morina: Nun ja, wir sind in außergewöhnlichen Zeiten. Ich glaube, dass sowieso im Moment – so ähnlich, wie es auch mit der deutschen Einheit ist, Sie hatten das angesprochen – alles etwas gedämpfter ist und die Aufmerksamkeit nun ganz nachvollziehbar auch auf der Corona-Pandemie liegt.

Insgesamt ist es aber, glaube ich, auch was die 150 Jahre Reichsgründung angeht, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass das eben eine gründlich historisierte und inzwischen auch sehr ferne Zeit ist, dass in der Breite der Gesellschaft und der Wissenschaft es kein identifikatorisches Moment mehr ist, kein Mythos mehr, keine Urgeschichte, die es da zu erzählen gibt, diese ruhmreichen Aspekte, die einige Teile des rechten Spektrums da immer wieder beschwören.

Im Zuge der Black-Lives-Matter-Protest in Deutschland gerieten auch Bismarck-Statuen ins Visier der Aktivisten.© imago / Joerg Boethling

Die Denkmäler stehen und erregen sozusagen Anstoß, weil wir uns heute mit der Geschichte des Kolonialismus beschäftigen, aber sie sind nicht mehr da, um in der Breite zu feiern und etwas zu beschwören, was es schon lange nicht mehr gibt. Ich glaube, auch deswegen ist die Aufmerksamkeit relativ gedämpft.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.