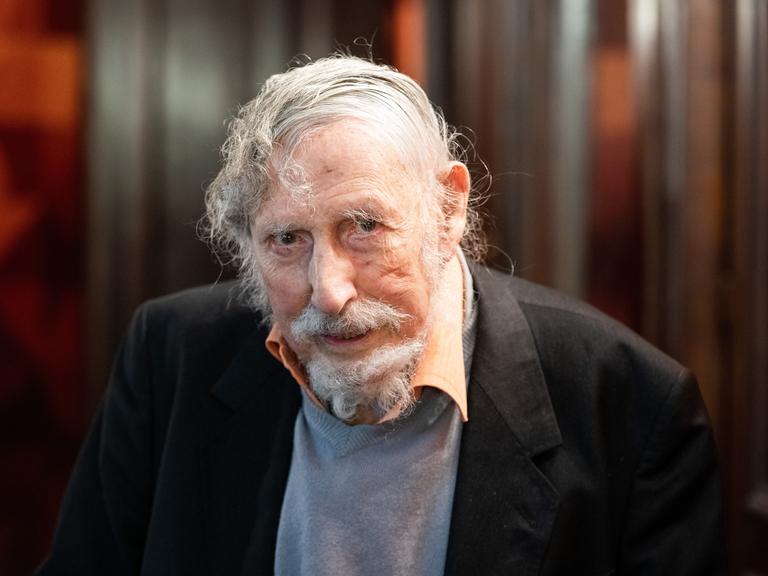

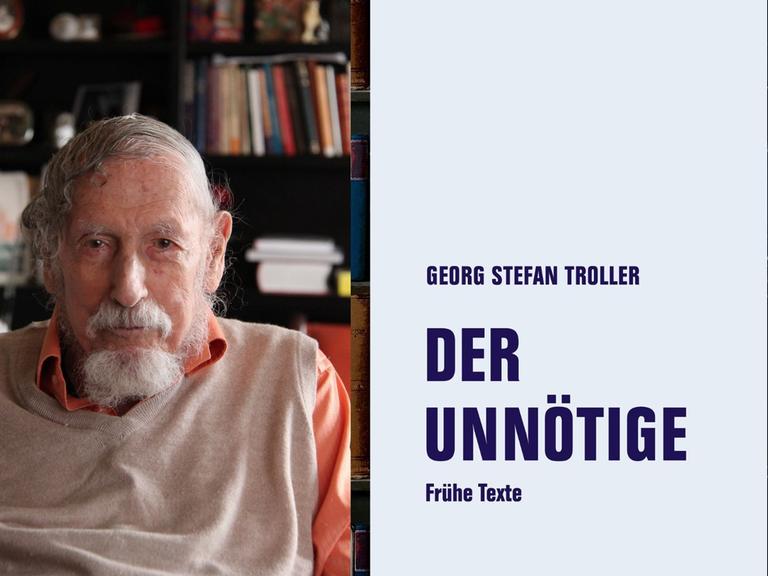

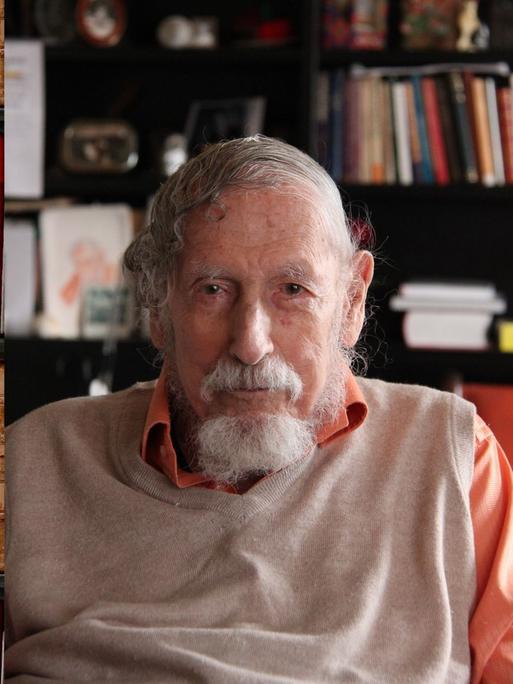

Trauer um Georg Stefan Troller

Mit seinen Reportagen und Interviews wollte Georg Stefan Troller eine Ahnung der unendlichen Vielfalt vermitteln, die hinter jeder Realität steht. © imago / gezett

Ein Literat des Fernsehens

05:35 Minuten

Der österreichisch-US-amerikanische Journalist und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller ist tot. Er starb im Alter von 103 Jahren in Paris. Mit seiner Sendung „Pariser Journal“ schrieb Troller Fernsehgeschichte.

Die Wirklichkeit gebe es schon, die müsse man nicht mehr abbilden, sagte Georg Stefan Troller, wenn er über seine Fernseharbeit sprach, also das erklären wollte, was ihn berühmt gemacht hatte. Seine Reportagen und Interviews, für die er immer einen ausdrücklich subjektiven Zugang suchte und, weil er letzten Endes Literat war, auch immer fand, sollten eine Ahnung der unendlichen Vielfalt vermitteln, die hinter jeder Realität steht. Und wieder und wieder musste er die Fragen nach dem Geheimnis seiner legendär gewordenen Gespräche beantworten.

„Wofür immer dieser andere Mensch steht, wofür er sich einsetzt, was seine Belange im Grunde sind, das müssen Sie nachempfinden und in sich als Interviewer herausholen können, erwecken können. Das ist keine Vorspiegelung - oder nicht ganz -, sondern Sie erwecken in sich das Interesse für dieses, wofür immer der andere Mensch steht“, so Troller.

Ja, genauso geht das, aber damit allein wird noch keiner ein Troller. Nicht zu imitieren war sein lakonisch-beiläufiger Sprechduktus, der so ungeschliffen wirkte, wie er raffiniert war. Unprätentiös, aber doch literarisch war seine Sprache selbst im Fernsehen, wo er sich kurz und deutlich fasste. Ein Profi eben.

Dass er Jude war, kam nicht zur Sprache

In den 60er-Jahren, in denen Georg Stefan Troller mit seiner Sendung „Pariser Journal“ Fernsehgeschichte schrieb und einer der bekanntesten Köpfe seines Metiers war, kam nie zur Sprache, dass er Jude war. Seine Zuschauer ahnten nicht, wie sehr diese Tatsache sein erstes Leben, das vor seiner Karriere, geprägt und fast zerstört hatte. Nicht einmal, dass er Wiener war, hörte man ihm an. Das Wienerische hatte er abgelegt in den Jahren der Emigration, mit voller Absicht.

In seiner Autobiografie, erschienen 1988, enthüllte er vehement die ganze furchtbare Last, die der anhaltende Wiener Antisemitismus des Fin de Siècle auf die Seele eines 1921 geborenen Jungen gelegt hatte. Die Allgegenwart dieses Rassismus kommt in der Literatur der Zeit oft zum Vorschein, aber selten so klar wie in Trollers vehementer Reflexion: In ihr beschreibt er nicht nur die Selbstverständlichkeit der Ausgrenzung, das Nicht-Eingeladensein, die unverfrorenen Beleidigungen, sondern vor allem: das obsessive ewige Bezugnehmen auf die Chimäre der Rasse. Was immer ein Jude war oder tat, es wurde seinem Jüdischsein zugerechnet. Damit aufzuwachsen, war schlimm genug.

Flucht aus Österreich mit 17 Jahren

Es gab noch Schlimmeres: beim sogenannten Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland der Schule verwiesen zu werden, als einer der besten Schüler. Als 17-Jähriger in Todesangst fliehen zu müssen, in Frankreich in endlosen Papierkriegen um die lebensrettende Ausreise zu bangen, in New York um Jobs kämpfen und sich dabei nirgendwo willkommen zu fühlen. Dass auf die Emigranten, die nicht Thomas Mann hießen, keiner gewartet hatte, und dass das jüdische Schicksal kaum jemanden interessierte, das mußte Troller erfahren. Und das alles nahm er nach dem Krieg wieder mit nach Europa.

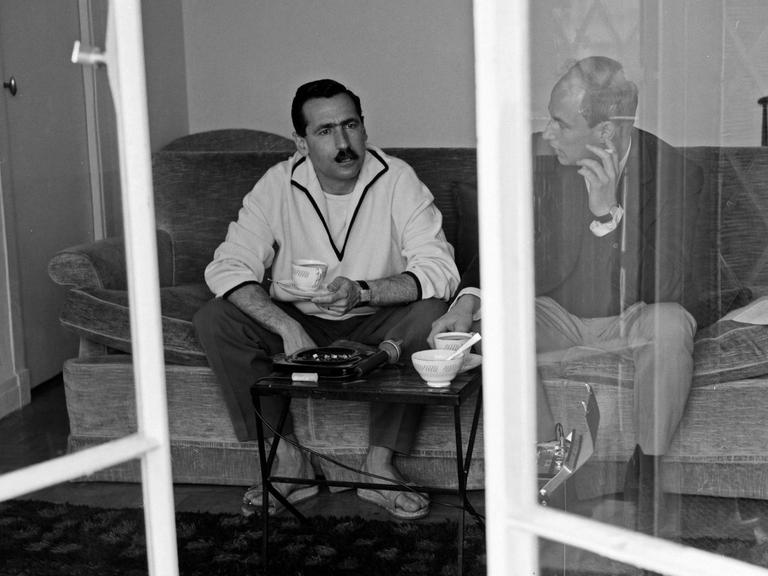

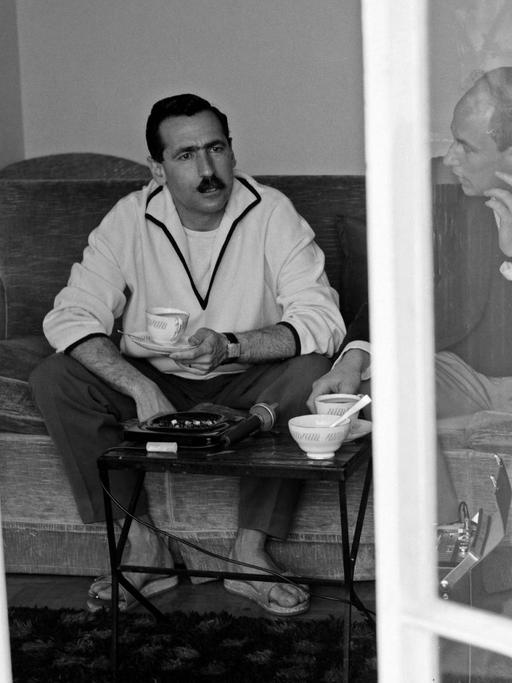

In Paris fand er nach dem Studium zum Journalismus, hier begann er für das deutsche Fernsehen zu arbeiten. Trollers Interviewkunst ließ keinen aus, Berühmte und Unbekannte, Menschenfreunde und Verbrecher, Schüchterne und Aufgeblasene.

Berührende Interviews

Berührend das Gespräch mit Graham Greene, der Troller gleich im ersten Satz erklärte, sein Leben lang unglücklich gewesen zu sein, weil er als Stotterer gehänselt worden war. Da saßen die beiden, zusammen mit ihren Jugenderinnerungen des Ausgestoßenseins, und Troller fragte Greene das Naheliegende: ob nicht sein Unglück auch eine Quelle seines Erfolgs gewesen sei. Was konnte Greene darauf anderes entgegnen als: Ja. Trollers eigene Antwort auf sein Leben war ähnlich, und sie trug ihn bis ins hohe Alter.