Gabriele Klein/Katharina Liebsch: “Ferne Körper. Berührung im digitalen Alltag“

© Reclam

Virtuelles Empfinden

05:19 Minuten

Gabriele Klein, Katharina Liebsch

Ferne Körper. Berührung im digitalen AlltagReclam, Ditzingen 2022164 Seiten

16,00 Euro

Online- und Offline-Welten verschmelzen zunehmend. Wie kann zwischenmenschliche Nähe in digitalen Räumen aussehen? Die Soziologinnen Gabriele Klein und Katharina Liebsch analysieren diese Frage eingehend.

Geht es nach den großen Tech-Konzernen, spielt sich das Leben der Menschheit bald im Metaversum ab. Gemeint ist damit ein virtueller Raum, in den man mit Hilfe einer Brille eintaucht und das Gefühl hat, sich wie in der analogen Welt zu bewegen. Noch ist das zwar Zukunftsmusik. Allerdings eine, die beunruhigt! Denn was bedeutet es für das Miteinander, wenn man den anderen nicht mehr real anfasst, Gegenstände nicht mehr mit den Fingern ertastet, ein gutes Essen nicht mehr riecht? Führen digitale Medien am Ende zur Entkörperlichung, gar zum Verschwinden von Berührung?

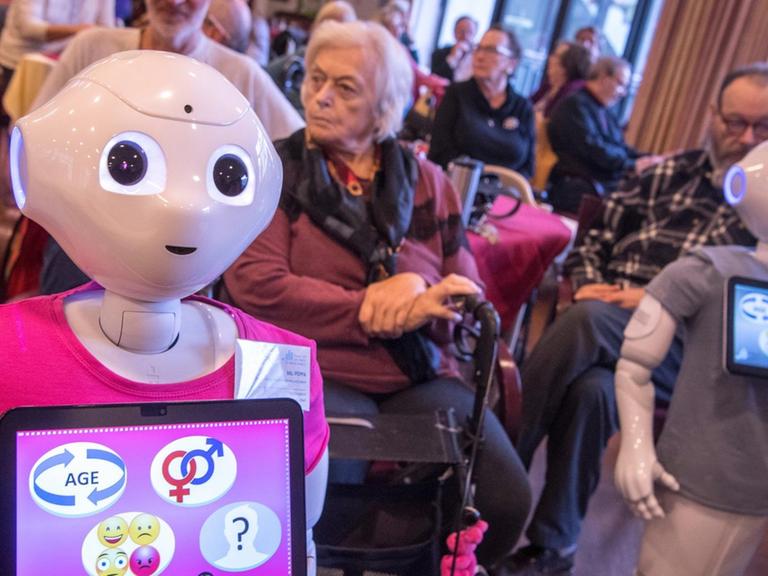

Sechs Alltagsbereiche untersucht

Für die Soziologinnen Gabriele Klein und Katharina Liebsch ist das reiner Kulturpessimismus. Dennoch wollen sie wissen: Wie funktionieren Berührung und Berührtsein im Digitalen? Wie verändert sich die Empfindung? Dazu haben sie sechs Alltagsbereiche untersucht, in denen sich Menschen schon jetzt – teilweise ausschließlich – über digitale Technik verständigen. Etwa beim Online-Sex, in virtuellen Essensgemeinschaften, in Videokonferenzen während der Arbeit oder in der Pflege, wo zwischenmenschliche Kontakte durch Care-Geräte wie Sturzsensoren oder Sauerstoffmessgeräte ersetzt werden.

Sie stellen fest: Auch in der digital vermittelten Kommunikation werden Menschen berührt. Nur die Qualität ist eine andere. Anschaulich zeigen sie, was genau passiert, wenn sich Online- und Offlinewelten miteinander verschränken. Angefangen bei der Organisation. Das Essen muss schön drapiert und der nackte Körper in Stellung gebracht werden, damit es im Video wirkt. Aufwändig auch: die Vernetzung der Pflegebedürftigen mit ihren technischen Hilfsmitteln. Bereits dabei kommt es zu ersten Berührungen, etwa wenn der Sensor eines Messgerätes am Körper anliegt.

Qualitätsunterschied im Erleben

Der Qualitätsunterschied im Erleben aber entsteht dadurch, dass bestimmte Sinne stärker gefordert werden als bei analogen Begegnungen. Statt zu riechen, zu schmecken, zu tasten oder das Gegenüber direkt zu spüren, sind jetzt Hören und Sehen, vor allem aber Einfühlung und Imagination gefragt. „Sinnliche Präsenz“ nennen die Soziologinnen diese Fähigkeit, mit der im Digitalen Nähe hergestellt wird.

Diese hat allerdings auch eine Kehrseite. Denn die Forscherinnen diagnostizieren auch: Selbst wenn man miteinander in Kontakt ist, so fehlen doch die Empfindungen, die in der Atmosphäre eines gemeinsam geteilten analogen Raumes entstehen. Virtuelle Kommunikation – so ihr Fazit – ist in hohem Maße auf sich selbst bezogen.

Ob sie das nun gut oder schlecht finden, das behalten Gabriele Klein und Katharina Liebsch für sich. Bedauerlich auch, dass sie Sorgen um das soziale Miteinander oder die psychische Gesundheit von Menschen als unbegründet abtun – ohne ihre Haltung zu erklären. Auch wäre es gut gewesen, nicht nur auf Alltagskulturen in Westeuropa zu schauen, sondern etwa auch nach Japan, wo virtuelle Kommunikation schon viel ausgeprägter ist. So schärft ihr Buch zwar den Blick für die Technologie, ohne aber mögliche gesellschaftliche Implikationen zu thematisieren.