Frühkindliche Amnesie

Die Erinnerungen von Babys und Kleinkindern sind vermutlich nicht verloren. Sie liegen nur verborgen im Gehirn. © picture alliance / Zoonar / Berit Kessler

Die Suche nach unseren ersten Erinnerungen

Warum erinnern wir uns kaum an unsere frühe Kindheit? Die frühkindliche Amnesie gibt der Forschung bis heute Rätsel auf. Doch neue Studien zeigen: Ganz im Dunkeln liegt diese Zeit nicht. Was mit unseren ersten Erinnerungen passiert.

Die ersten Schritte, die erste Geburtstagsfeier oder die Zeit im Kinderwagen: An diese frühen Momente im Leben vor dem zweiten oder dritten Lebensjahr können sich die meisten Menschen nicht erinnern. Als läge die Zeit im Dunkeln. Die Forschung nennt dieses rätselhafte Vergessen frühkindliche Amnesie, oder auch infantile Amnesie. Lange galt sie als Beweis dafür, dass das junge Gehirn von Babys und Kleinkindern noch keine Erinnerungen speichern kann. Doch neue Studien zeigen: Ganz so ist es nicht, der Zugriff auf die Erinnerung ist entscheidend. Und auch die Sprache spielt eine Rolle.

Inhalt

Warum haben die meisten Menschen keine Erinnerungen an die ersten Lebensjahre?

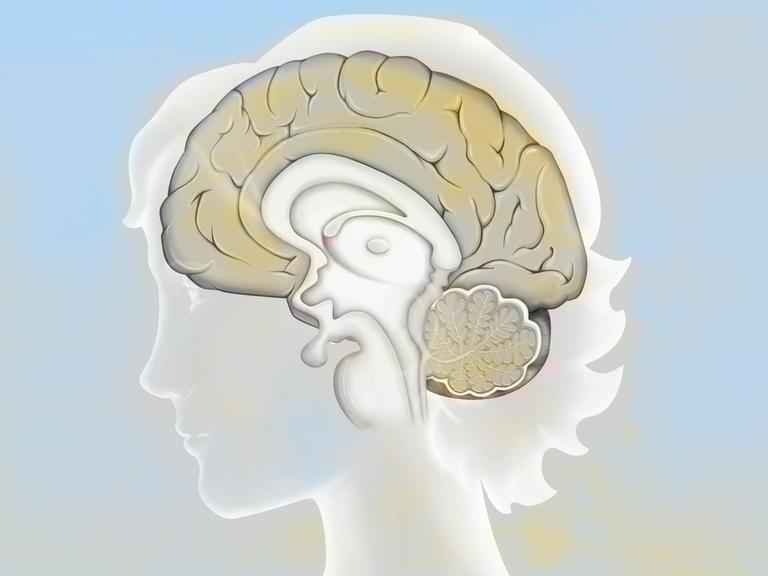

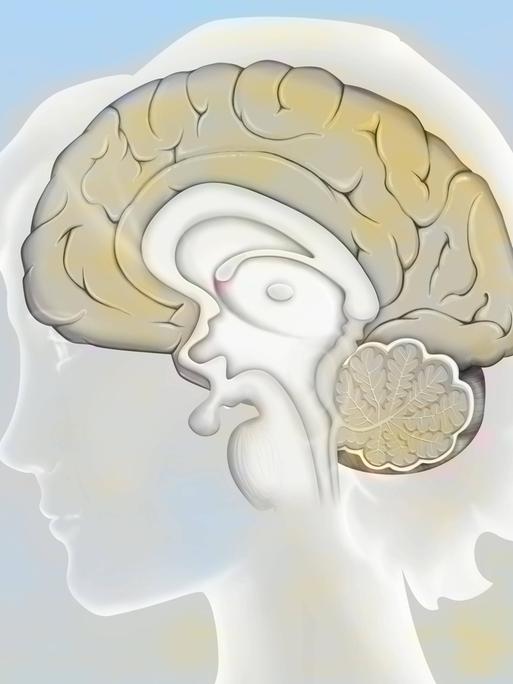

Die frühkindliche Amnesie ist noch nicht vollständig erforscht. Eine Theorie lautet: das Gehirn von Kleinkindern ist schlicht noch nicht reif genug, sich einzelne Ereignisse zu merken. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Hirnstruktur Hippocampus, die bei Erwachsenen viele Gedächtnisfunktionen organisiert. Dieser Speicher ist bei Babys noch nicht voll einsatzfähig. Vor allem im ersten Lebensjahr kann sich das Gedächtnis noch keine konkreten Erlebnisse einprägen.

Um Erlebnisse bewusst wiederzufinden, reicht der Hippocampus allein nicht aus. Erwachsene nutzen dafür zusätzlich das Stirnhirn, den präfrontalen Cortex. Dort werden neue Erlebnisse mit anderen Gedächtnisinhalten verknüpft. Dieses Hirnareal reift aber besonders langsam, bis weit ins Kindesalter hinein. Frühe Erinnerungen entstehen daher in einem Gehirn, dem noch die Voraussetzungen fehlen, um sie dauerhaft in ein stabiles autobiografisches Gedächtnis einzubetten.

Möglicherweise hat die frühkindliche Amnesie auch eine Funktion. Die Psychologin Sarah Power vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin vermutet, dass sie dem Kleinkind hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gerade weil Kleinkinder in den ersten Lebensjahren enorme Mengen an Informationen aus ihrer Umwelt aufnehmen und darin Muster und Regeln erkennen, zum Beispiel, dass sich Tiere bewegen, Möbel aber nicht. Würde jede einzelne Begegnung dauerhaft abgespeichert, könnte das den Blick auf solche Muster verstellen.

Ab wann kann das Gehirn echte Erinnerungen speichern?

Die frühe Kindheit ist dennoch kein unbeschriebenes Blatt. Bereits Neugeborene lernen viel: vom Geruch der Mutter über Bewegungsmuster bis zu ersten Zusammenhängen, zum Beispiel, dass Schreien Nähe oder Nahrung bringt. Kleinkinder nehmen all die Informationen um sie herum auf und bauen sich ein Bild der Welt.

Im ersten Lebensjahr speichert das Gedächtnis einzelne Erlebnisse noch nicht als Erinnerungen. Doch neue Untersuchungen zeigen, dass sich das rund um den ersten Geburtstag zu ändern beginnt. In Studien mit Babys und Kleinkindern im Hirnscanner beobachteten Forschende, wie Kinder auf Bilder reagierten, die sie zuvor schon einmal gesehen hatten. Zeigten die Babys beim erneuten Anblick mehr Aufmerksamkeit, galt das als Hinweis darauf, dass sie sich erinnerten. Gleichzeitig ließ sich im Hirnscanner messen, welche Regionen dabei aktiv waren.

Dabei zeigte sich: Erst bei Kindern über zwölf Monaten war der Hippocampus deutlich beteiligt. Der Neurowissenschaftler Nick Turk-Browne sagt, dass dieser Effekt fast ausschließlich in dieser Altersgruppe auftrat. Das deutet darauf hin, dass der Hippocampus etwa ab dem ersten Geburtstag beginnt, Erinnerungsspuren einzelner Ereignisse anzulegen. Die Fähigkeit, Erlebnisse zu speichern, setzt damit früher ein, als lange angenommen.

Können wir die frühen Erinnerungen aus der Kindheit wiederfinden?

Der Gedächtnisforscher Paul Frankland beschreibt kindliche Amnesie nicht als vollständiges Vergessen. Erinnerungen aus der frühen Lebensphase gehen seiner Ansicht nach nicht verloren, vielmehr geht der Zugang zu ihnen verloren. Experimente mit Mäusen haben erstmals gezeigt, dass Erinnerungen aus der frühen Kindheit zumindest bei Mäusen im Gehirn erhalten bleiben, auch wenn die Tiere sich später nicht mehr daran zu erinnern scheinen. Werden die beteiligten Nervenzellen aktiviert, kehren die Erinnerungen zurück. Für Frankland ist das ein Hinweis darauf, dass die Erinnerung nicht gelöscht, sondern stumm geschaltet ist.

Beim Menschen sind solche Eingriffe nicht möglich. Dennoch deuten Beobachtungen darauf hin, dass frühe Erlebnisse weiterwirken können, zum Beispiel als vage Gefühle von Vertrautheit. Frankland spricht von einem „feeling of familiarity“, fast wie ein Déjà-vu. Es ist kein Erinnern im eigentlichen Sinn, sondern ein Nachhall früher Erfahrungen ohne spezifische Details.

Sucht ein Erwachsener Jahrzehnte später nach Erlebnissen aus der frühen Kindheit, kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Welt hat sich grundlegend verändert und mit ihr die Art, wie sie wahrgenommen wird. Ein Kleinkind erlebt seine Umgebung aus einer völlig anderen Perspektive. Es sieht die Welt vom Boden aus, denkt kaum in Worten und verfügt über ein völlig anderes Wissen. Als Erwachsener wird derselbe Ort, zum Beispiel das Haus der Großeltern, ganz anders wahrgenommen.

Die vertraute Umgebung wird laut Turk-Browne von der Großhirnrinde anders gedeutet, von den Sinnessystemen, den Bewegungssystemen, den emotionalen Systemen. “Der Input für den Hippocampus ist ganz anders als der des Babys war. Die alte Gedächtnisspur und die neuen Eindrücke passen nicht zusammen. Und deshalb kann man die Erinnerung nicht einfach abrufen”, so der Neurowissenschaftler.

Wie beeinflussen Sprache und Kultur unsere ersten Erinnerungen?

Wann und wie früh Menschen sich an ihre Kindheit erinnern, hängt nicht nur vom Gehirn ab. Auch die Kultur spielt eine wichtige Rolle. Die Entwicklungspsychologin Elaine Reese von der University of Otago in Dunedin, Neuseeland, hat diesen Zusammenhang über viele Jahre untersucht. In einer Studie befragte sie Studierende nach ihren frühesten Erinnerungen. Das Ergebnis: Der Zeitpunkt der ersten Erinnerungen unterscheidet sich deutlich zwischen Kulturen.

Studierende mit europäischem Hintergrund erinnerten sich meist an Erlebnisse ab etwa dreieinhalb Jahren. Teilnehmende aus Neuseeland mit Māori-Hintergrund nannten häufig deutlich frühere Erinnerungen, teilweise schon aus dem Alter von zweieinhalb Jahren. Studierende aus ostasiatischen Kulturen hingegen berichteten oft erst von späteren Erinnerungen.

Diese Unterschiede lassen sich nicht dadurch erklären, dass Eltern mit ihren Kindern über Vergangenes sprechen, sondern wie sie es tun. In ostasiatischen Kulturen stehen in solchen Gesprächen häufig die Erwartungen der Gruppe im Vordergrund. Bei Eltern mit europäischem Hintergrund spielt das Vernetzen gemeinschaftlicher Erinnerungen keine so große Rolle. Sie rücken vielmehr ihr Kind in den Mittelpunkt. Der Fokus auf das Individuum hilft, Erinnerungen als die eigenen zu erkennen, auch das macht Erinnerungen robuster.

Bei Māori-Familien sind die Gespräche oft besonders ausführlich. Eltern verknüpfen Erlebnisse mit anderen wichtigen Ereignissen der Familien- oder Gemeinschaftsgeschichte und sprechen offen über Gefühle. Und eben diese intensiven Gespräche der Maori stabilisieren offenbar Erinnerungen bis ins Erwachsenenalter.

Reese fasst den Einfluss von Biologie und Kultur so zusammen: „Die Biologie beeinflusst die Untergrenze, das Allerfrüheste, an das sich Menschen erinnern können. Aber jenseits dieser Grundfähigkeit ist der Einfluss der Kultur riesig.“ Sprache und Kultur entscheiden also, welche Erinnerungen bleiben und welche im Dunkeln verschwinden.

Feature: Volkart Wildermuth, Onlinetext: ema