Hinweis: Wer zu dem Projekt beitragen möchte als Bürgerwissenschaftler, findet auf der Projektwebsite Kontaktmöglichkeiten.

Kinobesucher als Bürgerwissenschaftler

05:54 Minuten

Wie sehr das Kino die Lebenswelt der DDR-Bürger geprägt hat, untersucht ein Forschungsprojekt der Uni Erfurt. Es will eine Alltagsgeschichte des DDR-Kinos erstellen und setzt dabei auf "Bürgerwissenschaftler", also auf Zeitzeugen und ihre Erinnerungen.

"Ich kenne die Kammerlichtspiele, das Roland-Kino, das Alhambra-Kino, das Anger-Kino, das Union-Kino und das Palast-Kino. War eine Menge! Erfurt war dafür berühmt, für viele, viele, viele schöne Veranstaltungen in den Kinos, in den Sälen! Davon gibt es nur noch das F1 und den Kinoklub im Hirschlachufer."

Regina Eberhardt kennt sie noch alle, die eleganten Erfurter Kinos mit den verheißungsvollen Namen. Sie war als Kind in den 1960er-Jahren jede Woche im Kino:

"Na, das war immer ein Highlight insofern, dass man erst mal in einer gemütlichen Atmosphäre saß und Filme in Farbe gesehen hat, wenn man zu Hause keinen Fernsehapparat hatte. Und meine Mutti hat erst 1967 einen Fernseher angeschafft. Und dadurch waren wir etwas hinter dem Mond, sagt man heute. Deswegen waren wir auch glücklich, wenn wir ins Kino gehen konnten."

Wie empfänglich war das Publikum für Filmpropaganda?

Regina Eberhardt hat sich mit ihren Kinogeschichten bei der Universität Erfurt gemeldet. Sie will beitragen zum Forschungsprojekt "Kino in der DDR", das nicht weniger als eine Alltagsgeschichte der DDR-Kinos erstellen will.

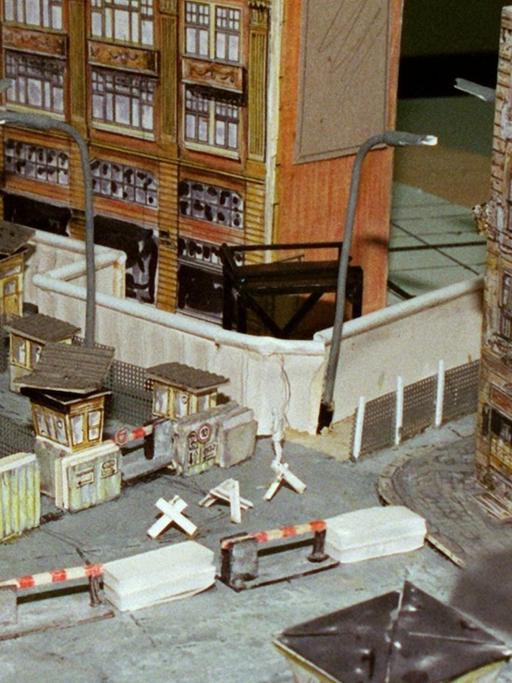

Das Projekt soll die einmalige Sammlung von Filmplakaten und Werbematerialen von 5.000 Filmen, also von fast allen, die in DDR-Kinos in 40 Jahren gelaufen sind, ergänzen, erklärt Christiane Kuller, Historikerin an der Uni Erfurt, eine der Leiterinnen des Projekts:

"Mit diesem Filmmaterial kann man bestimmten Forschungsfragen nachgehen. Man kann fragen: Was war die Absicht bei der Werbung? Was wollten die Filmpolitiker erreichen? Wie wollten sie die Leute in die Kinos bringen? Man kann auch viel über die Ästhetik sagen. Aber man kann überhaupt nichts darüber sagen, wie diese Filme wahrgenommen wurden, also wie die Menschen, die ins Kino gegangen sind, diese Filme erlebt haben.

Und das ist eine empfindliche Lücke, die wir hoffen mit diesem Projekt, das wir jetzt gestartet haben, eben zu schließen, und dass wir beide Materialbestände dann zusammenführen können. Eben hier so die offizielle Filmpropaganda, Filmwerbung und dort dann die Wahrnehmungsebene der Leute, der Menschen, die im Kino waren, an was die sich heute noch erinnern, was sie dazu sagen."

Mobile Kinoeinheiten der DDR

Dabei sind die Forscher an allem interessiert, was mit dem DDR-Kino zusammenhängt: An Erinnerungen, Geschichten, an Fotos, Broschüren, Kinokarten, aber auch an Angaben darüber, wo es überall Kinos gegeben hat. Auf der Internetpräsenz des Projekts sind schon viele, aber längst nicht alle Kinos der DDR verzeichnet, zeigt Marcus Plaul, Mitarbeiter des Projekts:

"Und die Karte soll natürlich dann sukzessive mit weiteren Kinostandorten befüllt werden. Dabei sind also nicht nur diese festen Kinostandorte für uns von Interesse, sondern zum Beispiel auch der Landfilm oder Ähnliches. Weil es ja auch so viele mobile Kinoeinheiten quer durch die DDR auf den Dörfern oder Ähnliches gab, was jetzt auch noch nicht so erforscht worden ist."

Expertise von Bürgerwissenschaftlern gefragt

Wer sich beim Projekt meldet, wie Regina Eberhardt, wird nicht als klassischer Zeitzeuge, sondern als "Bürgerwissenschaftler" bezeichnet. Warum beantwortet Christiane Kuller:

"Es geht auch darum, dass wir die richtigen Fragen stellen. Und diese Fragen können wir uns nicht irgendwie im Elfenbeinturm an der Universität ausdenken, sondern diese Fragen kommen von den Leuten. Der Zuschnitt des ganzen Projekts, was man untersucht, soll eben mitgestaltet werden durch die Leute, die sich melden und die uns sagen: ‚Hört mal, hier ist ein wichtiger Punkt’. Oder: ‚Das müsst ihr hervorheben’. Oder: ‚Das darf nicht vergessen werden!’."

Erziehungsauftrag im Sinne der Staatsmacht

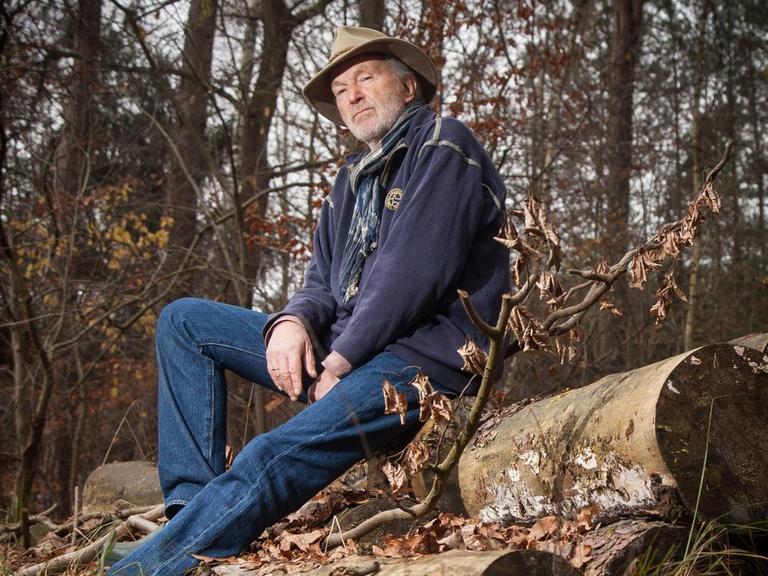

Die Ansprache im Netz stellt für viele Ältere ein Problem dar. Deshalb gibt es auch öffentliche Veranstaltungen in Erfurt. Etwa 40 Zeitzeugen oder "Bürgerwissenschaftler" haben sich bereits gemeldet. Wolfram Landmann ist einer von ihnen. Er als Insider, als ehemaliger Filmjournalist, Filmvorführer, Kinoleiter, am Ende stellvertretender Leiter der Bezirksfilmdirektion Berlin, bringt nicht nur Nostalgisches mit:

"Kino war zu DDR-Zeiten mehr als Filmevorführen! Also, die einzelnen Kinoleiter haben versucht, mit den ‚gesellschaftlichen Kräften’ in ihrem Ort zusammenzuarbeiten, Leute fürs Kino zu begeistern, in die Schulen zu gehen mit Kino und Vorträge zu halten. Also: Kino hatte in der DDR auch den Auftrag, zu bilden und zu erziehen, natürlich immer im Sinne der Staatsmacht."

An das alltägliche Leben in der DDR erinnern

Landmann hat im DDR-"Filmspiegel" eine Serie über Kinoleiter in der ganzen DDR und deren Engagement geschrieben. Die will er dem Projekt zur Verfügung stellen. Für Christiane Kuller lauert hier noch eine weitgehend unerzählte Geschichte:

"Es ist ein Bereich der Alltags- und Freizeitgeschichte, der nach meinem Eindruck die Lebenswelt am Anfang sehr stark, aber eigentlich bis zum Ende der DDR auch mitgeprägt hat. Es ist ein Bereich, in dem ganz einzigartige Filme, auch von künstlerischem und ästhetischem Wert und mit einer ganz starken Aussagekraft, produziert worden sind, die auch weit über die DDR hinaus international, im Westen wie im Osten, bekannt und berühmt wurden und prämiert worden sind. Und diesen wichtigen Bereich der Alltagswelt, des alltäglichen Lebens, den halten wir für erinnerungs- und berichtenswert."